いつも目にしているにもかかわらず、実は奥が深い「雲」。

水という生活に欠かせない恵みをもたらすものでありながら、ときには災害を引き起こすことも。

そんな雲について、お子さまと一緒に観察したり、考えを深めてみたりしませんか?

ふだんの生活に役立つだけでなく、小学校高学年や中学校以降の気象に関する理科学習も理解しやすくなることでしょう。

今回は、雲に関する「学びのコツ」をご紹介します。

コツ1 見つけやすい雲から探してみよう!

スーッと伸びる「飛行機雲」や、空一面に広がる「うろこ雲」など、特徴的な雲は見つけやすく、一目見て「アッ!」となるおもしろさがあります。まずはそういった雲から、お子さまの「雲」への興味を引き出してみましょう。

飛行機雲

だから、飛行機雲を観察することで、上空の湿り具合がわかり、その後の天気をある程度予想することができます。

なかなか消えずに残っている場合、上空が湿った空気に覆われている状態です。これは低気圧が接近しているときに多く見られるので、雨が近いかもしれません。

巻積雲(うろこ雲)

※この写真は4月に撮影したものです。

魚のうろこのように見えるので「うろこ雲」ですが、いわしの大群のようにも、さばの斑紋のようにも見えるので、「いわし雲」「さば雲」という呼び名も(もう少し雲のかたまりが大きいものは「ひつじ雲(高積雲)」と呼びます)。

見つけたら、お子さまと「何に見える?」などと話してみるのもよいですね。

積雲(わた雲)

「わた雲」と呼ばれるとおり、綿のようにモコモコしてかわいい雲ですが、大きく成長すると「にゅうどう雲」(↓)になることも。

積乱雲(にゅうどう雲)

名前の由来は、坊主頭のようなその形。大きな坊主の妖怪「大入道」に似ているから名付けられたといわれています。

夏のイメージと切り離せない、見た目にはさわやかな雲ですが、さまざまな気象災害をもたらす危険な雲でもあります。

積乱雲は見ごたえのある雲…でも観察するときは要注意!

積乱雲は見ごたえのある雲。30分~1時間程度で一生を終えるので、見ている間にもどんどん姿を変えていきます。ただ、積乱雲の下では大雨が降るほか、雷や、場合によっては竜巻も起こすので注意が必要です。

最近よく聞く「ゲリラ豪雨」も積乱雲が起こしています。空が急に暗くなったり、急に冷たい風が吹きつけてきたり、雷の音が聞こえたりしたら、大雨や雷を避けるため、すぐに安全な建物に避難しましょう。

コツ2 雲の種類や成り立ちを知ろう!

雲には、まずできる高さによって「上層雲」「中層雲」「下層雲」という3つの区分があります。また、形によってさらに10種類に分類されます。この基本的な分類を「十種雲形」といいます(「飛行機雲」は十種雲形には含まれません)。高さと色・形などから、雲の種類を見分けてみましょう。雲の種類とその性質を知っていれば、観察したときに「あの雲は高層雲だから、これから天気が悪くなるかもしれない」など、考えを深めることもできます。

雲の種類

※スクロールして見てください。また、雲の画像を見たい方は「名称」をクリックしてください。

| 区分 | 名称 | 通称 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 上層雲 (5000~1300m)

★ジェット機が飛ぶ高さ! |

巻雲 | すじ雲 | 筋の形で、真っ白な雲です。 |

| 巻積雲 | うろこ雲 | びっしりと空に浮かぶ雲。魚のうろこのように見えることから「うろこ雲」と呼ばれています。 | |

| 巻層雲 | うす雲 | 薄く広がる雲ですが、真っ白で薄いので空は暗くなりません。 | |

| 中層雲 (2000~7000m)

★「高い山」ぐらいの高さ! |

高積雲 | ひつじ雲 | 巻積雲(うろこ雲)とよく似ていますが、それよりも低い、やや大きめのかたまりの雲です。 |

| 高層雲 | おぼろ雲 | 灰色で横に広がった雲です。この雲が出ていると雨が近い可能性が高いです。 | |

| 乱層雲 | あま雲 | 高層雲が厚くなったものです。この雲はやや長い時間雨を降らせます。 | |

| 下層雲 (地表付近~2000m)

★「低い山」ぐらいの高さ! |

積雲 | わた雲 | かわいい雲ですが、成長して「雄大積雲」になると積乱雲と区別がつかないぐらい雄大な姿に……。 |

| 層雲 | きり雲 | 一番低い位置にできる雲です。霧が上昇して雲になると層雲になります。 | |

| 層積雲 | くもり雲 | 層雲の特徴と積雲の特徴を併せ持つ雲です。横に広がりながらもかたまりになっています。 | |

| 積乱雲 | にゅうどう雲 | 積雲がさらに発達したものが積乱雲です。雷雨や竜巻など激しい現象を引き起こします。 |

※積雲、積乱雲は低い空から上空まで大きく成長することがあるため、下層雲ではなく「対流雲(低空から上空まで伸びる雲)」に分類されることもあります。

含まれる「漢字」で雲の特徴がわかる!

パッと見た感じ、似たような名前が多くて覚えにくい雲の名前。でも、使われている漢字は5種類のみで、名前の付け方には一定のルールがあります。

層は水平な層状の雲を意味し、積は垂直な「かたまり状」の雲を意味します。巻は上層、高は中層、乱は雨を降らせるという意味合いをもっています。

例)積乱雲…かたまり状の、雨を降らせる雲

「雲のできかた」について

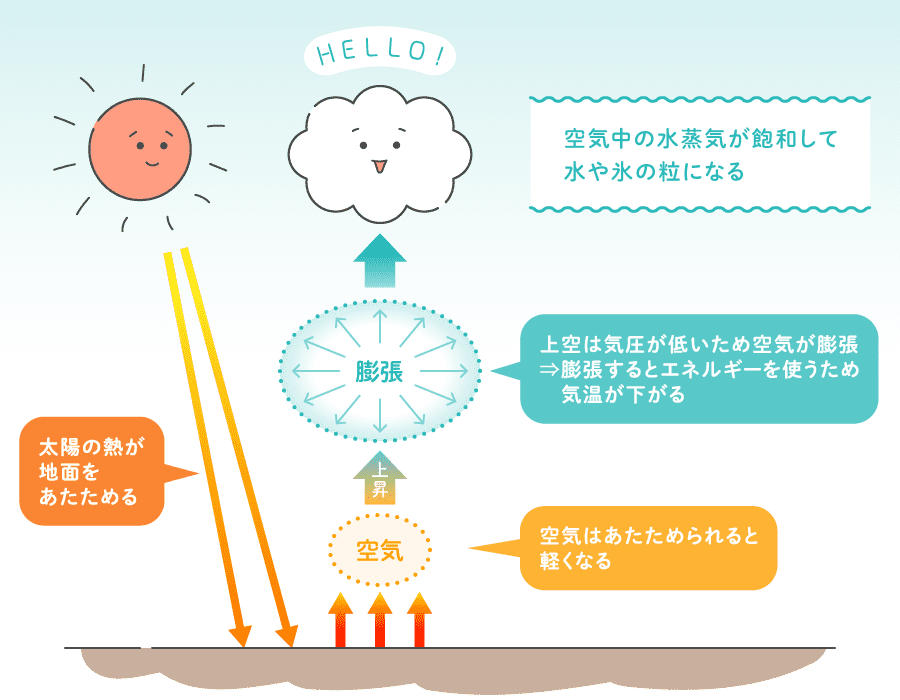

では、そもそも雲はどうやってできるのでしょうか。雲は、水蒸気が上昇気流にのって上空にのぼり、空気中のちりを核として雲粒(水や氷の粒)となり、それが集まってできたものです。

ここで重要になるのが空気のもつ性質。空気が含むことのできる水蒸気量(飽和水蒸気量)は決まっており、飽和水蒸気量は温度が高いほど大きくなり、温度が低いと小さくなるのです。

ですから、たとえば下図のような流れで上空の気温が下がると、飽和水蒸気量が小さくなり、含みきれなくなった水分が雲になっていきます。

雲が空気中の水蒸気(が水・氷に変化したもの)からできていることを知ると、コツ1で紹介した「飛行機雲が消えないときは空気が湿っているから、雨になりやすい」というのも理解しやすくなるでしょう。

お子さまが雲に興味をもったら、雲のできかたについてもぜひ話してみましょう。

コツ3 「定点観測」してみよう!

お子さまが小学生以上でしたら、じっくり「定点観測」してみるとより雲への理解が深まるでしょう。夏休みの自由研究としてもおすすめです。

雲の 厚み/高さ/形/動き/色 はどうか?

その場所の 天気/風のようす/気温 はどうか?

などを毎日同じ場所で観察・確認し、まとめます。

文章だけでは細かい部分は分からないので、できれば写真も撮影して添えておきましょう。

※低学年の場合は、鉛筆や色鉛筆で雲のようすを描くだけでもじゅうぶんです。

可能であれば、雲が上にあげた10種類のどれにあたるか推測してみたり、天気がどのように変化するか予想したり……と、発展させられればよいですね。

雲・天気の観察は、小学5年生理科で学ぶ「雲と天気の変化」や中学2年生理科で学ぶ「気象とその変化」などの理解にもつながります。ぜひ親子で取り組んでみてください。

コツ4 雲をみて天気や自然について考えよう!

上記のような観察をとおして、雲についてお子さまが興味をお持ちでしたら、 雲と他の自然とのかかわりなど、さらに大きな視点での考察もできると、より発展的な学びになるでしょう。

雲は「水循環(水が状態を変えながら地球上を循環していること)」のなかで海や川の水を空気の中に移動し、空気からまた海や川に戻すという重要な役割を担っています。

「水循環」について知っていますか?

地球上には14億立方キロメートルの水があるといわれ、さまざまな状態で存在しています。この、液体・固体・気体の状態で存在する水の総量については決して変わることはありません。では、なぜ「水不足」などと言うことがいわれるのでしょうか。それは、「水」といっても人間が利用できる状態の水、つまり氷以外の状態で地上に存在する淡水はそのうちのごく一部だからです。この「人間が利用できる」水の安定的な供給を守るためには健全な水循環が必須となります。

※水循環については、内閣の「水循環政策本部事務局」のサイトなども参考になります。

一方で、雲は豪雨や竜巻など、多くの人命が失われるような災害をもたらすこともあります。

近年問題になっている、いわゆる「ゲリラ豪雨(局地的大雨)」の増加は、ヒートアイランド現象(※)によるものだという説も。

※ヒートアイランド現象…都市の気温が郊外より高くなる現象。

ヒートアイランド現象により都市の気温が高くなると、上昇気流による積乱雲が成長しやすくなるといわれています。

地球と人間の相互に影響し合う関係のなかで、思いのほか大きな役割を果たしている「雲」。

雲の観察を、自然や地球環境について親子で考えるきっかけにしてみてはどうでしょうか。