さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

※本記事は、2023年9月28日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

![]()

こんにちは、いろいろと健康器具を買ってしまう小田です。最近は筋肉などのコリをほぐすローラーを買いました。特にふくらはぎあたりがよく硬くなっているので、隙を見てころころしています。やっているとなんだか効果があるような気もするのですが、経験上、そのうち飽きて使わなくなる気もしています。健康器具をちゃんと継続して使っていくのは難しいですよね。せめて器具の値段分は楽しみたいと思います。

さて、今回は計算の迷路です。計算もしながら迷路も解いていくとなると、脳が忙しくなるのでなかなか大変かもしれません。ただ、問題自体はシンプルなので、まずは気軽に取り組んでみてください。

それでは早速行ってみましょう。

Stage43:数の大きさをとらえよう

例題

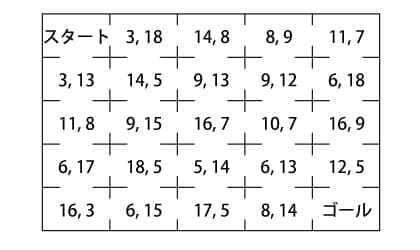

図のような迷路があります。書かれた2つの数の和が20より大きいところだけを通って、スタートからゴールまで進んでください。

例題の答え

問題の意味は大丈夫ですね。言葉の意味でわかっていないところがありそうなら、そこは説明してあげてください。「20より大きい」には「20ちょうど」はふくまれません(つまり、ちょうど20になるところは通れません)。「和」は「足した数」、「差」は「引いた数」です。「差」の問題で、小さい数から大きい数を引こうとして行き詰まっている場合は、「順番に関係なく、大きいほうから小さいほうを引けばいいよ」というのは伝えてあげてください。

問題の意味で引っかかるところがなさそうなら、あとは見守ってあげましょう。迷路なので、行き止まりも分岐もあります。“行き止まり”に戸惑っているようなら、「迷路だから、行き止まりも分かれ道もあるよ」と伝えてあげてください。いくつか楽に考えるための工夫はありますが、保護者の方から提案する必要はありません。もちろん、お子さん自身で思いつけば「いいアイディアだね」とほめてあげることは大事です。ただ、お子さん自身でうまく工夫ができず、計算に苦労していても、口は出さずに温かく見守ってあげましょう。

ゴールまでたどりついたら、通った場所が条件にあてはまっているかを順に確認してあげてください。とくに条件を満たしていないところがなければ、それで正解です。条件を満たしていないところがあれば、「ここは〇〇になるよ」と伝えてあげましょう。

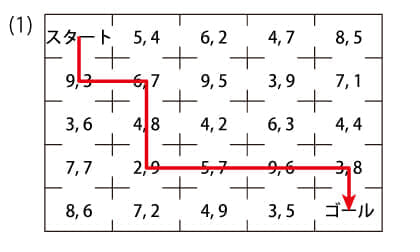

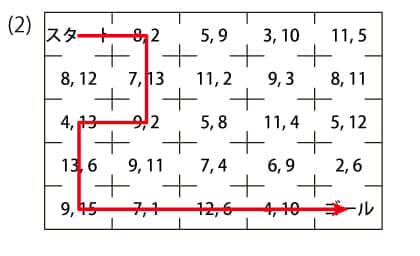

解いてみよう

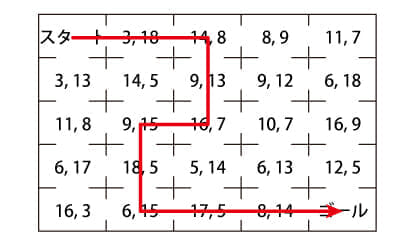

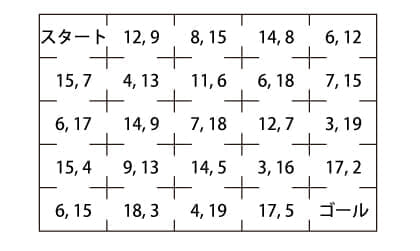

図のような迷路があります。書かれた2つの数の和や差が条件にあてはまるところだけを通って、スタートからゴールまで進んでください。

(1)和が10より大きいところだけ通れる

(2)差が5より大きいところだけ通れる

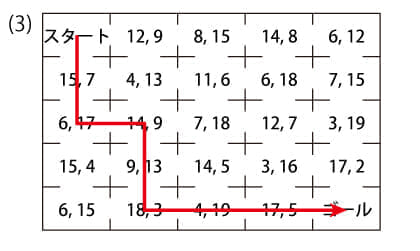

(3)和が20より大きいところだけ通れる

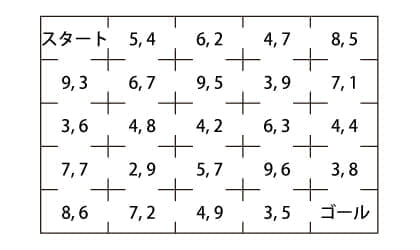

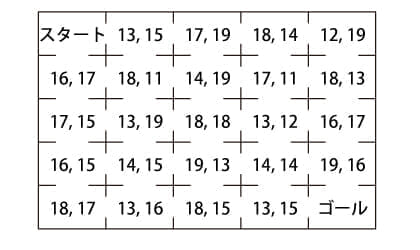

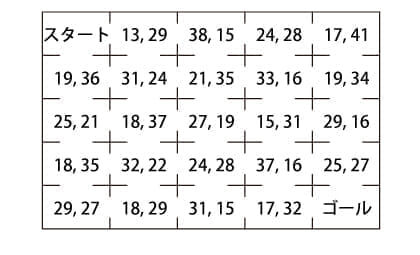

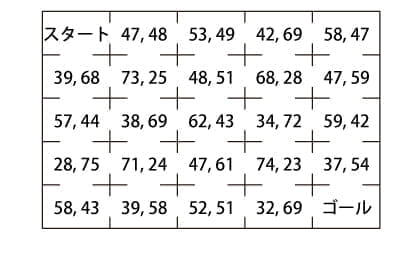

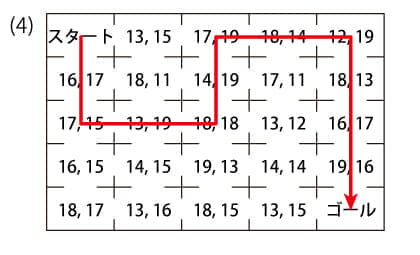

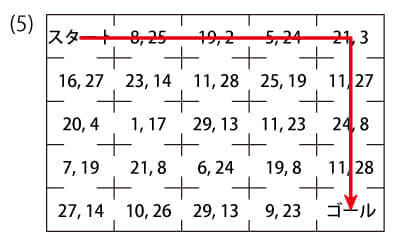

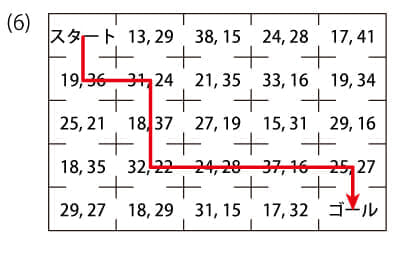

図のような迷路があります。書かれた2つの数の和や差が条件にあてはまるところだけを通って、スタートからゴールまで進んでください。

(4)和が30より大きいところだけ通れる

(5)差が15より大きいところだけ通れる

(6)和が50より大きいところだけ通れる

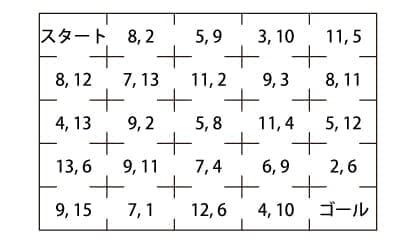

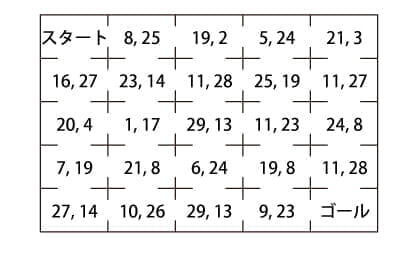

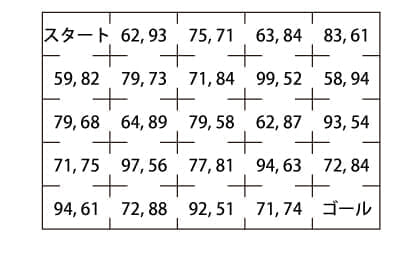

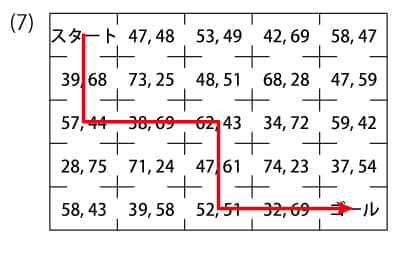

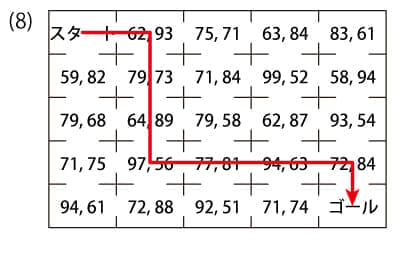

図のような迷路があります。書かれた2つの数の和が条件にあてはまるところだけを通って、スタートからゴールまで進んでください。

(7)和が100より大きいところだけ通れる

(8)和が150より大きいところだけ通れる

解答

さんすう力UPのポイント

7月号に続き、今回も計算の問題です。7月号でもお伝えしましたが、計算力を鍛えていく上で一番大事なことは、やはり“数や計算と仲良くなる”ことです。そして、そのためには数や計算といろいろな方向から触れ合うことが大事です。今回の問題も、その「数や計算といろいろな方向から触れ合う」ためのひとつの機会にしてほしい、というのがねらいです。

もちろん、順に計算していって、通れる・通れないの判断をしていってもいいでしょう。ただ、これも7月号でお伝えしたことですが、「計算」をしながら「迷路」を解いていると、そのうち面倒くさくなってきますね。「迷路」を解くために必要なエネルギーを確保するために、「計算」をなるべく楽にやりたいな、と思ってくれると、こちらとしてはうれしいのです。

今回の問題では、実は正確に計算する必要がありません。「基準になっている数より大きいか小さいか」さえわかれば、その部屋を「通れるか通れないか」はわかります。たとえば、「8と5の和が10より大きいかどうか」を考えるとき、「8はあと2を足せば10になる」というイメージがあれば、「8に5を足すと10は超えるな」と判断できるでしょう。ほかにも「14と19の和が30より大きいかどうか」を考えるとき、「14の“10”と19の“10”をあわせると20になる」とすれば、「残りの4と9の和が10より大きいかどうか」を考えればいいことになりますね。“差”の問題では、“基準の数”を足してみる、という方法があるでしょう。「7と13の差が5より大きいかどうか」であれば、「7に5を足すと12で、13はそれより大きいから、7と13の差は5より大きい」とわかります。そうやって、数や計算をいろいろな面からとらえられるようになる、数や計算と仲良くなることで、「計算」部分に必要なエネルギーを減らしていくことができる、というのが、今回の問題です。

ただ少し気をつけていただきたいのは、そういった“数や計算のイメージ”というのは、決してすぐに簡単に獲得できるものではない、ということです。おそらく、多くのお子さんは、まず普通に計算していこうとするでしょう。しかし、ヒントにも書いたように、それはそれでいいのです。「こういうふうにすればもっとうまくできるよ」という“大人”のアドバイスは、別に必要ありません。今回の問題のねらいは、お子さん自身が数や計算と仲良くなっていくことです。お子さんはお子さんなりに、“数や計算”との距離感をもっています。この問題を通して数や計算と一緒に遊ぶ中で、その距離を少しでも縮めることができれば、この問題に取り組んだ意義があるでしょう。大人から“工夫の方法”を与えられてしまうと、それは単なる「問題の攻略法」にしかなりません。お子さんがお子さんなりに数や計算と遊んでいる姿を、温かく見守ってあげてほしいと思います。

![]() いかがでしょうか。健康器具の話で言えば、血圧計と体重計、足のマッサージ機は比較的長く使い続けています。記録を病院に提出しなければいけない血圧はおいておいても、あとのふたつは「すぐに手(使うのは足ですが)の届くところにある」というのが続けられる要因のひとつだと思います。あとは、起動の手軽さですね。“勉強”も似ていると思うのですが、とりかかるハードルをいかに下げられるか、というのは結構大事だな、と思う今日この頃です。

いかがでしょうか。健康器具の話で言えば、血圧計と体重計、足のマッサージ機は比較的長く使い続けています。記録を病院に提出しなければいけない血圧はおいておいても、あとのふたつは「すぐに手(使うのは足ですが)の届くところにある」というのが続けられる要因のひとつだと思います。あとは、起動の手軽さですね。“勉強”も似ていると思うのですが、とりかかるハードルをいかに下げられるか、というのは結構大事だな、と思う今日この頃です。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)