さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近エアロバイクを週に2〜3回こいでいる小田です。周囲にそういう話をすると、「買ったの?」とよく聞かれるのですが、エアロバイク自体は結構昔から部屋の片隅に存在はしていました。例によって服をかけたり荷物を置いたりするオブジェクトになっていましたね。周期的にやる気のある時期が来るので、ときどき使っていたりはしました。今回も、なるべく長く続くといいなと思います。

こんにちは、最近エアロバイクを週に2〜3回こいでいる小田です。周囲にそういう話をすると、「買ったの?」とよく聞かれるのですが、エアロバイク自体は結構昔から部屋の片隅に存在はしていました。例によって服をかけたり荷物を置いたりするオブジェクトになっていましたね。周期的にやる気のある時期が来るので、ときどき使っていたりはしました。今回も、なるべく長く続くといいなと思います。

さて今回は、計算のパズルです。4月号でもお伝えした通り、まずは“やってみる”ことが大事です。今回の問題も、まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それでは早速行ってみましょう。

Stage52:数のセンスを身につけよう

例題

AとB、それぞれのグループから、1枚ずつカードを取り除き、残った数の和が同じになるようにしたいと思います。それぞれどのカードを取り除けばいいですか。

例題の答え

Aから5、Bから7を取り除く(残りの数の和がそれぞれ9になる)

まずはお子さまが問題の意味を理解できているかの確認からですね。意味がわかっていなさそうであれば、お子さまに適当に1つずつカードを取り除いてもらいましょう。まずは、Aの3つのカードのうち適当に1つを取り除いてもらいます。「取り除く」という言葉が伝わりづらいときは、「×をつける」と言い換えてみてください。同じように、Bの3つのカードからも1つ取り除いて(×をつけて)もらいます。あとは、残った2枚の合計をそれぞれ求めてもらいましょう。その結果が同じになっていれば正解、違っていれば「それが同じになるようにすればいいんだよ」と伝えてあげてください。

問題の意味が理解できていそうなら、いつものように温かく見守ってあげてください。答えを出せたようなら、まずはお子さまがそれぞれ「“1つずつ”取り除いているか」を確認します。片方からのみ取り除いていたり、片方から2つ以上取り除いていたりした場合は、「それぞれ1つずつだよ」と伝えてあげてください。1つずつ取り除けているようなら、残った数の和をそれぞれ一緒に計算してあげましょう。残った数の和が同じになっていれば、「両方とも○○になっているね」と伝えて、正解にしてあげてください。同じになっていないときは、「こちらは〇〇、こちらは××になっているね」と伝えてあげましょう。

解いてみよう

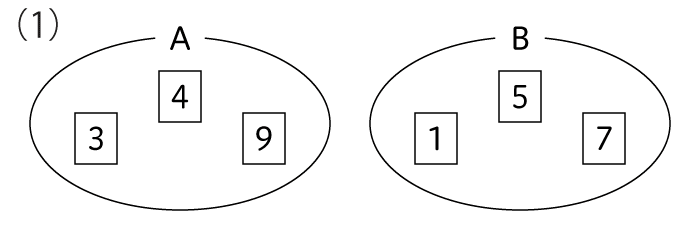

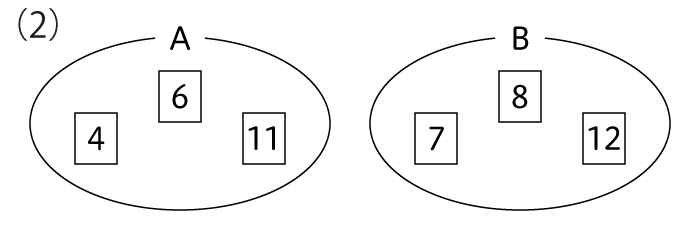

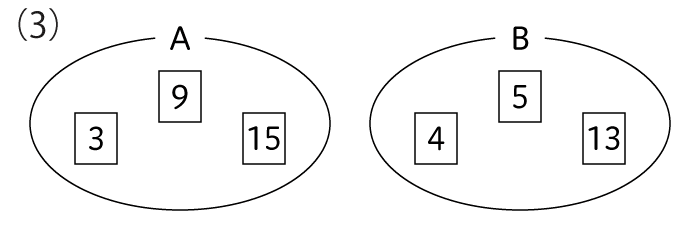

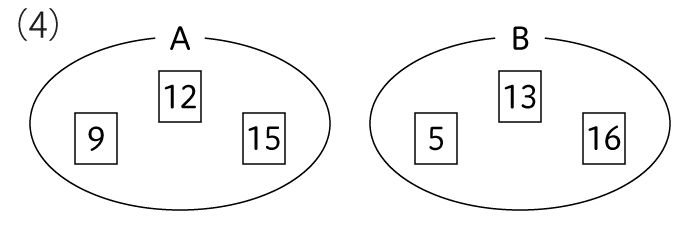

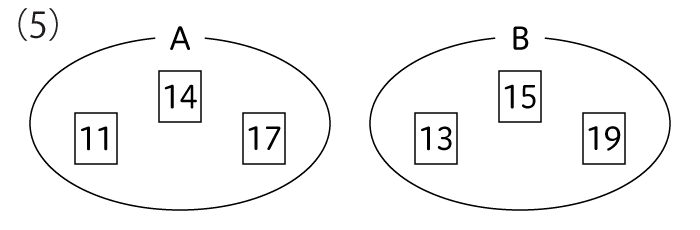

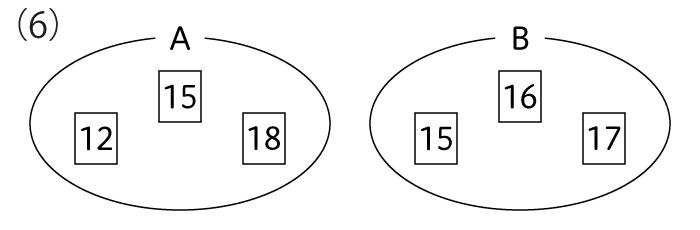

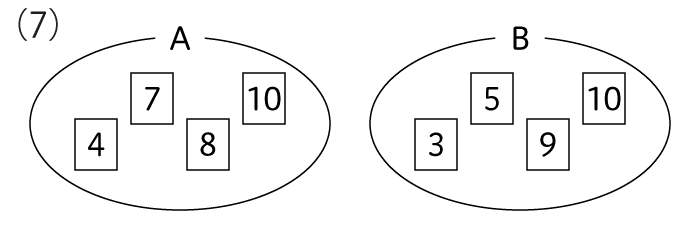

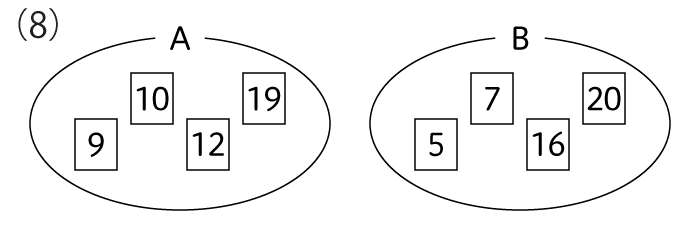

AとB、それぞれのグループから、1枚ずつカードを取り除き、残った数の和が同じになるようにしたいと思います。それぞれどのカードを取り除けばいいですか。

解答

(1) Aから4、Bから1を取り除く(残りの数の和がそれぞれ12になる)

(2) Aから6、Bから12を取り除く(残りの数の和がそれぞれ15になる)

(3) Aから9、Bから4を取り除く(残りの数の和がそれぞれ18になる)

(4) Aから15、Bから13を取り除く(残りの数の和がそれぞれ21になる)

(5) Aから14、Bから19を取り除く(残りの数の和がそれぞれ28になる)

(6) Aから12、Bから15を取り除く(残りの数の和がそれぞれ33になる)

(7) Aから7、Bから5を取り除く(残りの数の和がそれぞれ22になる)

(8) Aから9、Bから7を取り除く(残りの数の和がそれぞれ41になる)

さんすう力UPのポイント

5月号「図形のセンスを身につけよう」で、図形のセンスとは「図形の性質や特徴を感覚的にとらえる力」だという話をしましたね。今回のテーマである“数のセンス”も、似たような感じです。“数のセンス”とは「数の性質や特徴を感覚的にとらえる力」と言うことができるでしょう。そして、その“数のセンス”を身につけるために重要なことは、図形のときと同じく、やはり「数と触れ合う機会を増やす」ということなのです。

もちろん、数と触れ合う機会を増やしたいからといって、ひたすら計算練習をやればいいということではありません。大事なことは、数のイメージを豊かにすることです。単調な計算練習を増やすだけでは、逆に数への“イメージ”が固まってしまいます。決まった操作を繰り返す練習は、その技術の習得には役に立ちますが(それはそれで大事ですが)、イメージを豊かにすることはできないのです。数のイメージを豊かにしていくためには、数に対していろいろな面から触れる必要があるでしょう。

今回の問題のような数のパズルは、そういった数のイメージを豊かにするためのいい教材となるはずです。4月号「やってみる力を育てよう」で、算数を学ぶにあたってまずは「やってみる」ことが大事だ、とお伝えしましたね。パズルに取り組むとき、「こういう手順で取り組まなければならない」という制約はありません。もちろん、ある程度効率的な攻略法があるものもありますが、基本的にはどういうルートであっても「条件を満たす状態」にたどりつければ正解です。自分にできる方法で、自由に試行錯誤できる、というのが、パズルのおもしろさのひとつです。パズルのなかで計算をする場合も、その方法は自由です。筆算でも暗算でも指を使って数える方法でも、自分にできるやり方でやればいいでしょう。どういった計算をするかも、とくに決まっているわけではありません。ひとまず2つ(Level3の問題だと3つ)の数を足していく、というのがスタートにはなると思いますが、3つ(Level3の問題だと4つ)の数を最初に全部足してしまう、というアプローチもあるでしょう。そもそも、きちんと計算しない、という選択もあります。残りの数の和をそろえればいいので、大きさでなんとなく見当をつけてもいいでしょう。個々の数の差に注目したり、一の位の数に注目したり、という方法もありますね。どんな方法で取り組んだとしても、最終的に「1つずつ取り除いた残りの数の和が等しくなっている」なら、それでいいのです。

もちろん、最初のうちはそんないろいろな工夫ができなくても大丈夫です。自分にできる方法で取り組むことが大事なのです。そうやって、自由に“数の世界”を探検し、自分なりに数や計算のいろいろな面に触れることで、数のイメージを豊かにし、数の性質や特徴について感覚的に理解していく、というのが、“数のセンス”を身につける、ということなのです。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

先月、もずくを食べ始めた話をしましたが、最近も引き続き毎日1パック食べる生活を続けています。そういえば昔にも、もずくを食べようとしてみたことがあったのですが、そのときは口に合わないと思ったような気がします。最近は年もとって味覚が変わったのかな、と思っていたのですが、先日“黒酢”のもずくを食べてみたところ、やはり口に合わないと思ったので、単純に味付けの好みの問題でした。三杯酢とゆず酢のものは好きなので、そちらは引き続き食べていこうと思います。あと、沖縄で食べたときは青じそのドレッシングをかけたのですが、それも美味しかったです。どこかのメーカーがそれも出してくれるといいのですが。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)