「子どもにどれだけ情報端末を使わせるのか」「子どもとインターネットの関わりをどのように考えるべきか」。保護者にとって、大変悩ましい問題のひとつです。そんな「お子さまと『情報』との関わり方」についてZ会プログラミングシリーズの責任者が解説します。

(※前回記事【第1回:デジタル端末は強「敵」だ!】はこちらから)

※本記事は、2021年1月21日に「Z会 STEAM・プログラミング教育情報サイト」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

「使わせない」はありえない

まず、「使わせない」という選択肢はありえないということを、改めて確認しておきましょう。

たしかに、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツや、Appleの共同設立者のスティーブ・ジョブズは、自身の子どもにそうした情報端末を使わせなかった、という話もあります。それはそれでひとつの知見ではありますが、これだけ情報端末が普及し、それなしでは生活しにくくなっている今、「まったく使わせない」ことは現実的ではありません。

使わせることは前提で、「使う時間や場所、使えるものなどの約束を決めて、それに従わせる」ためにはどのようにすればよいのでしょうか。

親が見本

前回も触れたとおり、お子さまは身近な年長者(保護者さま、ごきょうだい)を見て、同じことをしたがります。そうであるのならば、まず、親が気をつけなければなりません。

食事中にスマホを見たりしていないでしょうか(どきっ)。

「ちょっと手伝って!」と声をかけられたとき、スマホを見ながら「今無理!」と返事をしていないでしょうか(どきっ)。

布団に入ってからもスマホを見続けたりしていないでしょうか(どきっ)。

親がしていることを子どもに禁じることはできないでしょう。とはいうものの、いま自分がこれらをすべてやめろ、と言われてもやめられる自信はありません。一つには、まずは保護者が気をつけるということ、指摘を受けたら「そうだよね、よくないことだよね」と認めることから始めてはいかがでしょうか。

「捨てるよ!」は逆効果

先日、ネット上で「片付けない子どもに『捨てるよ』と声をかけるのは逆効果」といった記事を見かけました。

「子ども 捨てるよ 効果」といったキーワードで検索すると、さまざまな方がさまざまな視点から記事を書いています。私が見た中でどの記事にも共通していることが、デジタル機器使用についても言えるのではないかと考えています。

まず、「片付けないなら捨てるよ」という言葉は、否定的な表現を含んでいるという点です。

確かに、「~ない」といった否定的な表現は避けたほうがよいとされています。この観点からすると、例えば「使うのやめないと、もうこれから使わせないよ」はあまりよい表現ではありません。このような言い方をされれば、意固地になってしまいますし、「使わせないといったって、どうせ使わせてくれる」と思わせてしまったら逆効果です。

「よし、30分たったね。今度はブロックで遊ぼうか」といった表現のほうがよい、ということでしょう。

とはいえ、これだけでは子どもは言うことを聞きません。さて、困りました。

わかりやすい形で約束をする

お子さまの年齢にかかわらず、「約束をする」ことは必要です。今回の場合であれば、使う時間や場所、使えるものなどを約束しなければなりません。もちろん、ある程度の年齢になれば、口で約束をするだけでもよいでしょう。あるいは、文字に書いてもよいでしょう。文字の読み書きが十分でなければ、絵をかいて(フリーのイラストでも可)約束するのがよいでしょう。

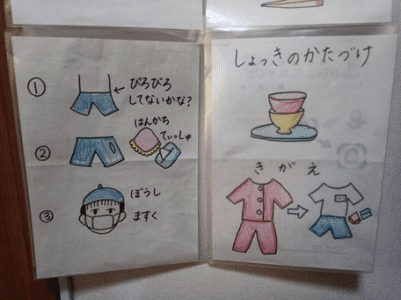

手前味噌で恐縮ですが、我が家のリビングにはこのような「約束の紙」が貼ってあります。

娘たちが朝しなければならないことをイラストで表現したものです。朝、食事が終わって、そのままテレビを見ようとした娘に言います。「テレビの前に何をするんだっけ?」「ご飯食べたあとは?」「はい、後ろ(に貼ってある約束の紙)を見て」。このように、お子さまが「次に何をすべきか」のイメージをもてれば、約束が入りやすくなります。

もちろん、約束をしたところで、子どもは一度で言うことを聞くようにはなりません。何度も何度も言い続ける必要があります。ただし、お互いにイヤにならない程度に。「きっちり、かっちり」が必ずいつでもできるわけではありません。例外はできるだけ減らしながらも、今日はうまくできた、今日はちょっとうまくいかなかったと、おおらかな気持ちで取り組むほうが良い結果につながることでしょう。

専門家の意見は

ここで、専門家の意見も見てみましょう。インターネットがこれだけ普及した時代、専門家の意見もインターネットでかんたんに……は見つかりません。

これからの時代、「確実な情報」をインターネット経由で入手することは、これまで以上に難しくなってくると考えられます。このことは今後の稿で扱うとして、インターネットで見つかる、確実性の高い専門家の意見を見てみます。

例えば、国立病院機構久里浜医療センターの先生が書かれた論文(*)では、「インターネット依存の予防、対処のために家庭でできること」として、次のことを挙げています。

- 若年のうちはなるべく高性能なインターネット機器やスマートフォンの所有を避ける

- パソコンやゲーム機は居間などの共有スペースのみに置く

- あらかじめインターネット使用時間に関するルールを作り遵守させる

- 社会的活動(部活,塾,趣味・特技など)や家族でのレクリエーションなどに参加する機会を多くもつ

- 以前よりゲームにのめりこみがちの人やADHDなどの発達障害傾向の人は要注意

- インターネット,ゲームの使用時間などに関する口記などをつけて,現状を正確に把握する

- 本人自身で制御の計画を立てて実行するよう援助する

- 家族以外の第三者(教師医療関係者,カウンセラーなど)の力を借りてインターネットの使用について相談する

- 金銭面に関して(課金問題)家族が制御する

- 生活のリズム(特に睡眠関連)を崩さないように援助する

お子さまとの約束をする際には、こうした意見も参考にしてみるとよいでしょう。自治体や大学などが専門家を講師としたセミナーを開催するケースも多く見られるため、機会があれば、専門家の意見を聞いてみるのもおすすめします(最近はインターネット配信をするケースも増えています)。

(*) 中山 秀紀(2015)「若者のインターネット依存(<特集>現代の若者のメンタルヘルス)」『心身医学』2015年55巻12 号, p.1343-1352. https://doi.org/10.15064/jjpm.55.12_1343

次回は、「インターネット上で確かな情報を得るには」について考えます。

Z会サービスの紹介

学年やお子さまの興味に合わせた講座を展開中です。

- おうちで学べる通信教育 Z会のプログラミングシリーズ

https://www.zkai.co.jp/z-programming/ - Z会プログラミングシリーズ 資料のご請求【無料】

https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/