秋は、お子さまと月を眺めるのにぴったりの季節です。

せっかくなので、「月」を切り口に、お子さまの興味を掘り下げてみませんか?

思わぬ方向に話が広がったり、自分も知らなかったことを知るきっかけになったり……。

お子さまの年齢や興味、また当日のお天気などさまざまだと思いますので、できそうなものがありましたら、ぜひ一つでも一緒に取り組んでみてください。

取り組みにおすすめのタイミングも、合わせてご紹介します!

【2024年秋】お月見におすすめの日

- 十五夜 2024年9月17日

- 十三夜 2024年10月15日

- スーパームーン(※) 2024年10月17日

※2024年の満月の中で、地球と月との距離がいちばん近く、大きく見える満月

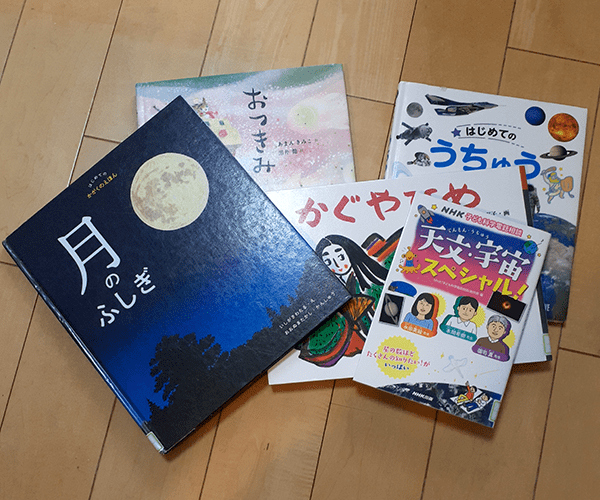

コツ1 月に関する絵本などを探して読んでみよう

お月見の前

お月見の前

有名な竹取物語はもちろん、幻想的な物語、月の伝説、外国の神話、月や星の天体図鑑や、美しい月の写真集など、「月」をキーワードにして本を探すと、その種類や数の多さに驚かれることでしょう。

ふだんなら手にとらないような本と、出合うきっかけになるかもしれません。

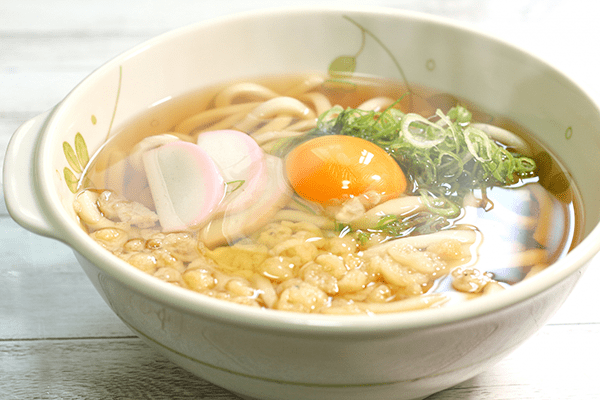

コツ2 お月見メニューを用意しよう

お月見当日

お月見当日

お月見の日は、お子さまと一緒に月に関する料理を食べて、お月見気分を盛り上げてみませんか?

◆例えば……◆

そば・うどんに卵を落とせば「月見そば」「月見うどん」になりますし、つくねに生卵の黄身を添えれば「月見つくね」に。

コンビニのお菓子コーナーには満月の形をした「月餅」、ベーカリーには三日月の形をした「クロワッサン」が売られています。(「クロワッサン」は、フランス語で「三日月」という意味を持っています。)

買ってきた月見団子やお芋などをお月見の際に並べるだけでも、十分お月見の雰囲気が出るもの。

月をイメージして料理を盛り付けたり、創作メニューを考えたり、お菓子をデコレーションしたりしてみるのも楽しいですね。

ぜひお子さまと一緒に、「食」の面からもお月見を楽しんでくださいね。

コツ3 「月」が登場するものを見つけて、家族で発表しよう

お月見の当日・お月見のあと

お月見の当日・お月見のあと

お月見の当日やお月見のあとに、お子さまと一緒に次のようなことを調べてみてはいかがでしょうか。

小学校の宿題として出されることが多い、「調べ学習」のテーマとしてもおすすめです。

◆例えば……◆

月に関する短歌・俳句

小学校高学年になると、学校で短歌や俳句の授業があることも。

本やインターネットなどで、「月」について詠んでいる和歌を探して書き出してみるのもおもしろいですね。

和歌と言えば百人一首ですが、百人一首の中には月について詠んだ歌が10首以上もあります。

百首のうち、1割以上が月を詠んだ歌というのは、意外に多いと思いませんか。

何百年も前の歌であっても、「この歌を詠んだ人も、今の自分たちと同じように月を眺めていた」と思うと、はるか昔の歌も少し身近に感じられる気がします。

お子さまと一緒に、歌の情景がどんなものか想像しながら詠んだり、お月見の際に親子で俳句を作ってみたりしてはいかがでしょうか。

月が出てくる国旗

「うちの子は、国旗を覚えるのが好き」というご家庭も、意外に多くあるのでは。

日本の国旗と言えば日の丸の太陽ですが、「月」をシンボルにしている国旗には、どんなものがあるでしょうか?

外務省のサイトで、シンボル別に調べることができます。

![]() キッズ外務省 世界の国旗

キッズ外務省 世界の国旗

「月」の国旗を見つけたら、その国の場所と一緒に、国旗の意味や由来なども含めて調べていくと、興味や知識が多方面に広がっていくことでしょう。

月が出てくる日本の地名

地名に「月」が入っているところは、全国各地にたくさん存在します。

中には、単に「月」という地名の場所も。

「住所に『月』が入っている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

地図を見ながら、お住まいの県内で「月」入りの地名を探してみたり、その地名の由来を調べてみたりすると、意外な発見があるかもしれません。

例えば、もんじゃ焼きで有名な東京都の「月島」は、東京湾内に月の岬という観月の名所があったことにちなんで、当時の東京市参事会の決議により命名されたそうです。

ここに挙げた例以外にも……

アニメが好きなお子さまなら、月に関係するアニメのキャラクターについて調べたくなるかもしれませんし、歴史が好きなお子さまなら、伊達政宗の三日月の兜の話になり、戦国武将の兜の種類について調べたくなるかもしれません。

話がわき道にそれても、それはそれで楽しいものです。

お子さまが興味のあるものを、ぜひ色々と調べてみてください。

コツ4 月を体感・想像しよう

スーパームーンの前

スーパームーンの前

お子さまが「月」そのものについて興味を持ったら、次は一緒に月の特徴を調べてみてはいかがでしょうか。

大人でも、「知らなかった!」というような情報もあるかもしれません。

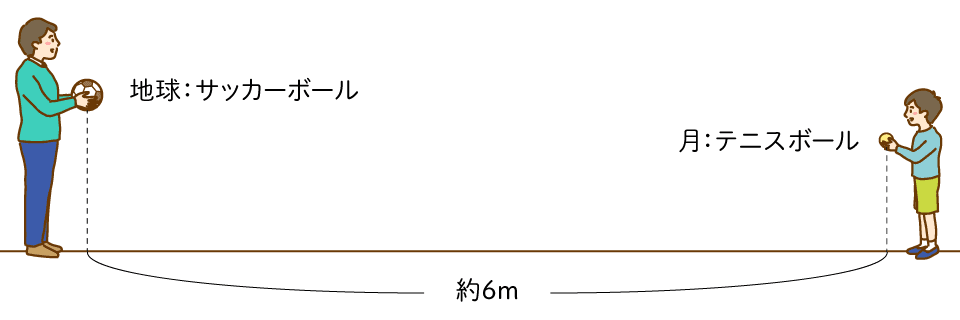

数字が大きすぎて実感がわかない場合は、身近なものに例えるとわかりやすくなります。

月の大きさや距離を体感しよう

月と地球の距離:約38万キロ

月の大きさ:直径 約3476km(地球の直径の1/4弱)

◆例えば……◆

地球をサッカーボールの大きさまで縮めたとすると、月はだいたいテニスボールくらいの大きさになります。二つのボールの間の距離は、約6m。保護者の方がサッカーボール、お子さまがテニスボールを持って約6m離れると、スケールが体感できます。

月の温度や環境を想像しよう

昼間の表面温度は110度

夜の表面温度は-170度

◆例えば……◆

お住まいの場所の真夏の最高気温、真冬の最低気温と比べると、どうでしょうか。

ちなみに、観測史上、世界の最高気温はおよそ56.7℃、最低気温は-97.8℃だそうです。

月の環境:

重力は、地球の1/6

◆例えば……◆

地球上で重さが30kgの人が月面で重さをはかると、たったの5kgに。

お子さまなら、何kgになるでしょうか。

コツ5 月を観察してみよう

スーパームーンの前

スーパームーンの前

月がきれいに見える夜は、月を観察するチャンスです。

「今夜は月がキレイに見えるね!」だけで終わるのはもったいない。

せっかくなので、月の「形」と「位置」に着目して、観察してみましょう。

小学校では、4年生と6年生の理科で

「月は日によって形が変わって見え、1日のうちでも時刻によって位置が変わること。」

「月の輝いている側に太陽があること。また、月の形の見え方は、太陽と月の位置関係によって変わること。」

などの理解を目的として、月について学びます。

理科の学習は、「これ、見たことがある!」「あの時に観察したのは、こういうことだったのか!」という実感が伴うと、一層楽しく学習でき、理解も深まります。

1日コース

| 観察時間 | 時間をあけて2回以上観察できると〇 |

|---|---|

| 観察ポイント | 月の位置はどう変わる? |

| 何がわかる? | 同じ日に同じ場所で時間を変えて月を観察した場合、月の位置が東から西へ動いていることが観察できます。 この場合、実際に動いているのは月ではなく、観察者である私たち(地球)の方です。 走っている車の中から窓の外を見たときに、外の風景が進行方向と逆に流れていくのと同じように、西から東に自転している地球から月を見ると、月は東から西へ動いているように見えます。 |

1週間コース ※興味があれば、1週間以上でも!自由研究のテーマとしてもおすすめです。

| 観察時間 | 「19時に観察」など時間を決めて、何日間か同じ時間、同じ場所で観察 ※日没後、お子さんの観察しやすい時間でOKです。 ※毎日でなくても、週に2回程度でもOKです。 |

|---|---|

| 観察ポイント | 月の位置はどう変わる? 月の形はどう変わる? |

| 何がわかる? | 同じ時間に日を変えて月を観察した場合、 ・同じ時間でも、日がたつごとに月の位置が西から東へ動いている ・月の形が変化している ことが観察できます。この2点とも、月が地球のまわりを公転しているために起こる現象です。1カ月など、ある程度長い期間観察していると、月の位置、月の形ともに、規則性を持って変化していることがわかります。 |

コツ6 月の大きさを比べてみよう

スーパームーン当日(もしくは、他の満月の日)

スーパームーン当日(もしくは、他の満月の日)

月を見て、「今日の月は、なんだか大きく見える!」と感じた経験はありませんか?

そのとき、月の位置は低いところ(地平線の近く)にあることが多いのではないかと思います。

地平線近くの月と、空高くのぼった月。二つを比べたときに、「地平線近くの月の方が大きく見える」というのは、錯視、すなわち目の錯覚だと言われています。

※ただ、どうしてこのような錯覚が起きるのかは、まだはっきりとわかっていません。

「大きく見えているのは、錯覚なのかどうか」というのを、お子さまと一緒に検証してみるのも楽しいと思います。

ここでは、5円硬貨を使って確かめる方法を紹介します。

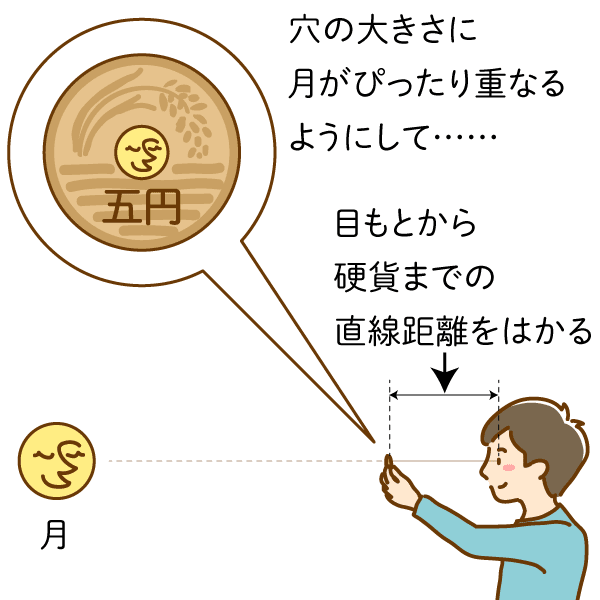

東の地平線近くに見える満月に5円硬貨をかざし、ちょうど硬貨の穴に月がぴったり入るように腕を伸ばす。

このとき、目もとから硬貨までの直線距離をはかっておく。

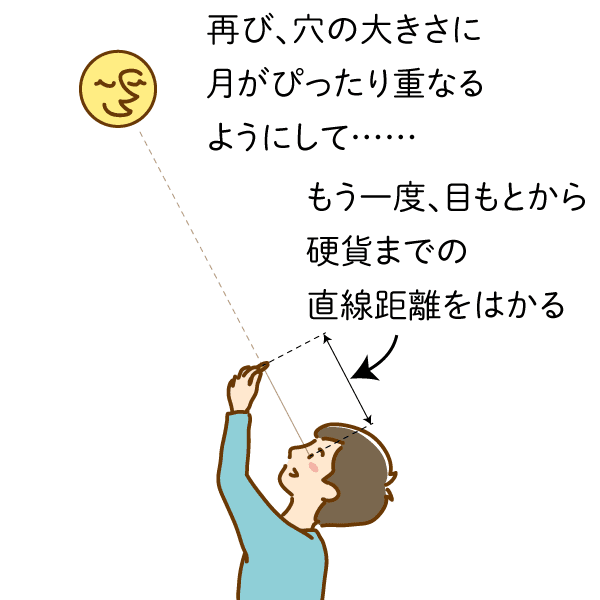

数時間後、満月が高くのぼったら、(1)と同じように硬貨の穴に月がぴったり入るように調整し、このときの目もとから硬貨までの直線距離をはかる。

(1)(2)の月の見かけの大きさの差に反して、それぞれではかった距離は同じだったのではないでしょうか。

月の錯視について調べる方法は、他にもいくつかあります。

ぜひ色々な方法で確かめてみてくださいね。

(今年、中国が世界で初めて月の裏側から岩石などのサンプルを採取したというニュースも、まだ記憶に新しいですね。)

昔から、人間とさまざまな面で密接なかかわりをもつ月。

ぜひいろいろな側面から、お子さまの興味を掘り下げてみてはいかがでしょうか。