「算数が苦手」というお子さまもなかにはいらっしゃるのではないでしょうか。

算数は「数」という抽象的な概念を理解する必要があるうえに、学齢があがるごとに、論理的に考える力などさまざまな力が必要になってきます。

そこで今回は、算数の土台となる「図形の感覚」「計算力」「論理的思考力」などを鍛え、「楽しく算数力が身につくゲーム」をご紹介します。保護者の方もぜひお子さまと一緒に楽しんでみてください。

1 図形の感覚を養う! タングラム <難易度:★☆☆☆☆>

1人向け

タングラムは、決まった図形を組み合わせてお題の形を作るゲームです。

子どもは2歳ごろになると図形を認識し始めると言われており、とくに幼児のお子さまにおすすめです。お題の形と自分が作った形を見比べれば違いがすぐにわかるため、お子さま一人でもトライアンドエラーを繰り返して正解にたどりつくことができます。「図形の感覚」はもちろん、「試行錯誤する力」を養うのにもぴったりなゲームです。

用意するもの

※マグネットシートやマグネットボードは100円均一ショップなどで購入できます。用意できない場合は、厚めの画用紙でも代用できます。

作り方

(1)印刷したタングラムの型紙の黒い点線に沿って、はさみで切り取ります。

(2)マグネットシートや厚めの画用紙の角に型紙を合わせて、のりやボンドでしっかりとはり付けます。

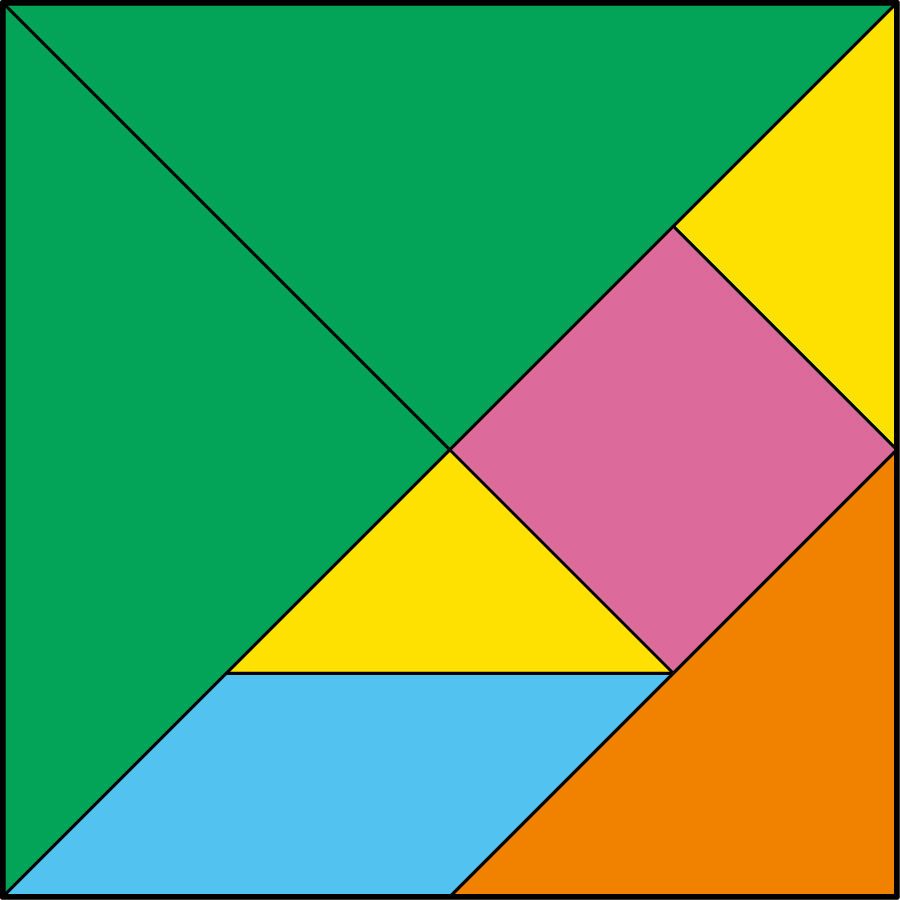

(3)最後に、黒い実線に沿って切り取ると、計7つのピースができます。

大三角形……2つ

中三角形……1つ

小三角形……2つ

正方形……1つ

平行四辺形……1つ

複数の色のマグネットシートや色紙を使って、それぞれのピースを異なる色にするとよりわかりやすくなります。

遊び方

- 7つのピースをバラバラにします。

- タングラムのお題シートを見ながら、同じ形になるようにすべてのピースを組み合わせます。

※小さいお子さまの場合、印刷したお題の上にタングラムのピースを乗せて考えることをおすすめします。

初級:お題(キツネ・はくちょう) 答え(キツネ・はくちょう)

中級:お題(いえ・かざぐるま) 答え(いえ・かざぐるま)

上級:お題(ロケット・キンギョ) 答え(ロケット・キンギョ)

今回は7ピースでできるお題を紹介しました。

お子さまが慣れてきたら、ピースを増やしていろいろな形を作ってみるといいですね。

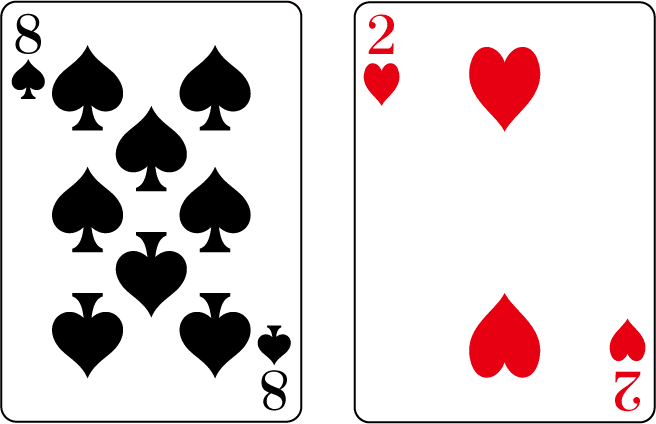

2 計算力が身につく! トランプ10 <難易度:★☆☆☆☆>

2人~

トランプ1つでルールもシンプルなので、簡単に遊べるゲームです。

ババぬきと同じような遊び方で、捨てるカードを「同じ数のカード」ではなく「足して10になるカード」にします。10までの足し算を学習した1年生のお子さまにおすすめです。「計算カードやドリルで練習するのはもう飽きてしまった」というお子さまも、トランプを使ってゲーム感覚で楽しく「計算力」を身につけられます。

用意するもの

- トランプ

遊び方

- ジョーカーも含めた1~9までのカードを配ります。

- 手札を見て、足して10になるカードがあれば、2枚ずつ場に捨てます。

- 手札がなくなった人から、勝ちになってぬけます。最後にジョーカーが手元に残った人が負けです。

2枚のカードの数字をたして、10になるカードを見つけます。

組み合わせは、全部で5通りです。

1+9=10

2+8=10

3+7=10

4+6=10

5+5=10

3 楽しくかけ算の特訓! 100をめざせ <難易度:★★☆☆☆>

2人~4人向け

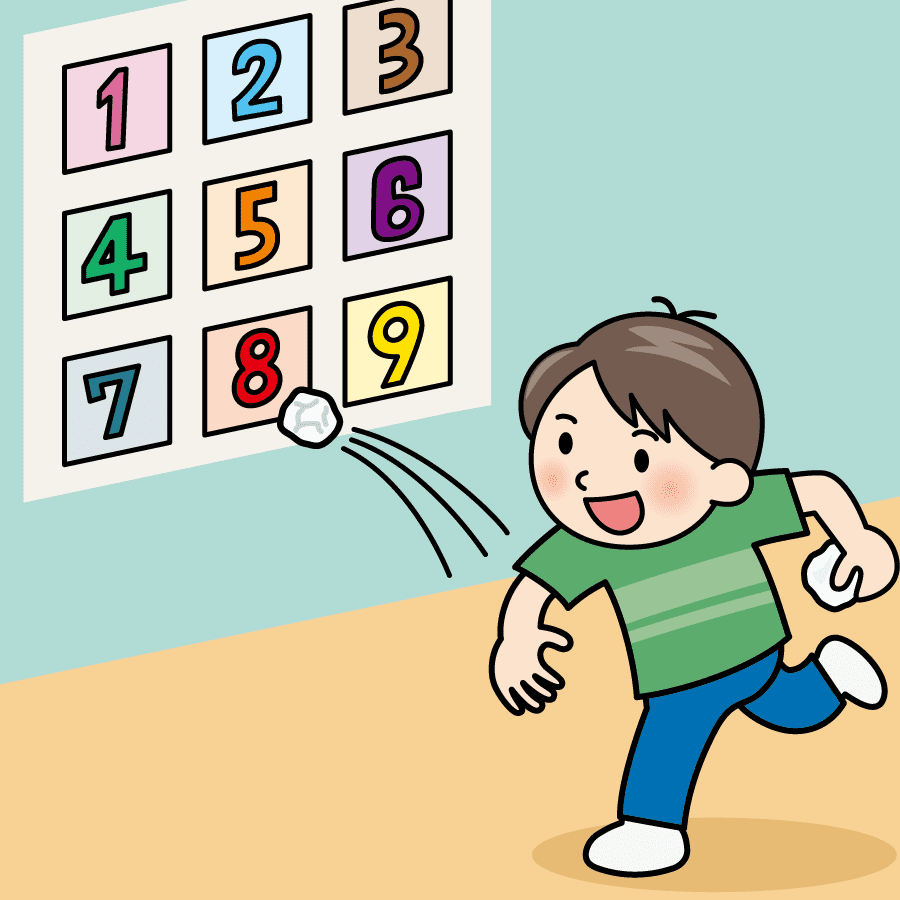

「100をめざせ」は、1~9の的に向かって数字が書かれた玉を投げ、得点を競うゲームです。

玉の中に書かれた数と的の数の積が得点になるため、九九を学習している2年生以上のお子さまにおすすめです。「九九を覚えるのが少し苦手」というお子さまでも、楽しくかけ算の練習ができます。

用意するもの

- 模造紙 1枚

一般的な四六判(788 × 1091 mm)サイズ - 折り紙(同色) 9枚

- マーカー

- 鉛筆

- マスキングテープ

- 定規

- はさみ

作り方

(1)模造紙にマーカーで1~9のマスを書き、その中に数字を書いて的を作ります。

(2)折り紙1枚ずつにそれぞれ1~9の数字を鉛筆で書き入れ、数字が分からないように丸めて玉にします。

(3)テープで壁に模造紙をはって、準備完了です。

遊び方

- 1人(1チーム)2回ずつ投げます。

1回目

ランダムに玉を選び、1mほど離れたところから的に向かって投げます。

的に当たった場合、玉の中に書かれた数とボードの数の積が点数です。

外れた場合の得点は1です。

2回目

2回目は、投げる玉をどの数字が書かれたものにするかを選べます。1回目同様に的に当て、玉の中に書かれた数と的の数の積が点数です。

- 1回目と2回目の得点の合計を出します。

1回目と2回目の得点の合計が大きいほうが勝ちです。ただし、100より大きい場合は失格とします。

1回目の得点に合わせて、2回目にどの数字が書かれた玉を選び、どの的をねらうかがポイントです。

失格する条件を「200より大きい場合」にして投げる回数を増やすなどルールをかえてみても、楽しめます。

ぜひご家族でチームに分かれて、遊んでみてください。

4 展開図のイメージがつく! 「何が出るかな」サイコロづくり <難易度:★★★☆☆>

2人~

オリジナルのサイコロを作り、それぞれのルールに沿って遊びます。

サイコロを作ることは立方体の展開図の学習につながりますので、4年生以上のお子さまにおすすめです。立方体の展開図は小学校で習い、学校のテストやその後の入学試験など多くの場面で登場します。問題を解くためには立方体を開いて展開図にしたり、展開図を組み立てて立方体に戻したりと、頭の中でイメージする必要があります。実際にオリジナルサイコロを作って、楽しみながら展開図のイメージをつけていきましょう。

用意するもの

- 画用紙 A4サイズ 2枚

- 定規

- はさみ

- のりまたはセロハンテープ

- えんぴつ

- マーカー

作り方

(1)A4サイズの画用紙に下のPDFのように、4cm×4cmの6つの正方形、のりしろ部分をえんぴつでかきます。

※定規を使って実線・点線を引き分けます。

3種類の展開図の例を下記からご確認いただけます。

⇒展開図1はこちら

⇒展開図2はこちら

⇒展開図3はこちら

(2)テーマに合わせて、マーカーで好きなものをサイコロにかきます。

- 基本のサイコロ:1~6の数字

2つサイコロを作る - じゃんけんサイコロ:グー×2、チョキ×2、パー×2

2つサイコロを作る - おやつサイコロ:今日のおやつ

など

(3)実線に沿ってはさみで切ります。

(4)点線を山折りします。

(5)のりしろにのりまたはテープをはって組み立てて完成です。

遊び方

- 基本のサイコロ

- ・サイコロの目の合計が偶数か奇数か予想し、2つのサイコロを振ります。

・予想が当たったら1点、外れたら0点とします。5回戦勝負で、合計点が多かった方が勝ちです。 - じゃんけんサイコロ

- ・じゃんけんをサイコロで行います。

・3回戦勝負で、勝ち1つにつき2点、引き分け1つにつき1点、負けは0点のポイント制で競います。 - おやつサイコロ

- ・サイコロを振り、出たおやつをその日に食べることができます。

実際に展開図を組み立ててみることで、立体感覚を養うことができます。

ほかにもご家庭でオリジナルのサイコロを作って、家族のトークテーマを決めてもいいですね。

今回は、楽しく算数を学べるおすすめのゲームを4つご紹介しました。

慣れてきたらルールを追加するなど、ご家庭でアレンジして遊び方を広げてみてください。