お子さまと一緒にスーパーマーケットに行くことはよくありますか? ふだんのお買い物も少し工夫するだけで、食育や社会、算数などの学びの場に変わります。

今回は、お買い物中にできるゲーム・クイズを紹介します。時間があるときや店内が空いているときに、親子で会話を楽しみながら取り組んでみてください。

※スーパーマーケットで品物を探しているときには、お子さまが走ったり、迷子になったりしないように、注意してください。

目次

食育につながる! ゲーム&クイズ3選

今日は何を買う?

「今日はカレーを作ります。何を買えばいい?」と、料理に必要な食材を考えて探すゲームです。

いつもおうちで食べているごはんを思い出しながら、食材がどこにあるか探します。

同じ食材のなかでも商品がいくつかあるときは、「どれを買うのがいいかな?」と質問してみてください。

商品を比べて違いを見つけたり、目的にあわせて買うものを判断したりする練習になります。

おうちに帰ったら、一緒にごはんを作りながら答え合わせをしても楽しめますよ。

ごはんを食べながら、「カレーの中から、今日、スーパーマーケットで買ったものを見つけられるかな?」と、買い物の振り返りクイズをしてみてもよいですね。

ふだんの食事でも何が入っているのか自然と意識が向くようになり、食に興味をもつきっかけになるでしょう。

旬の食材探しゲーム

スーパーマーケットには、旬の食材だけでなく、旬の時期からずらして栽培されている食材も並んでいます。そのなかから、旬の食材を探すゲームです。

たとえば、1月は下記のような食材が旬を迎えています。

「だいこんとなす、どちらが冬によくとれると思う?」「おでんに入っている食材だよ」など、ヒントを出しながら挑戦してみてください。

「(1月の初めに)春の七草はどうやって食べるか知ってる?」

「(2月の初めに)なんでお豆がたくさん並んでいるんだろう?」

など、行事と絡めたクイズを出してみてもよいですね。

原材料クイズ

チーズやかにかまぼこなど、身近な食品が何からできているか当ててみましょう。

食品の「原材料名」の表示では、使っている量が多い順に書いてあるので、「使用量1位は〇〇、3位は△△。では2位は何でしょう?」とランキング形式のクイズも楽しめます。

ジャムなどの自宅で再現できそうな食材でしたら、お子さまが興味をもったものを実際に作ってみると、より実感が湧きやすいでしょう。

コラム:小さいお子さまにおすすめ! 買い物を楽しむゲーム

小さいお子さまにとって、スーパーマーケットは未知のものでいっぱい。保護者の方と一緒に買い物を楽しめるゲームをご紹介します。

社会への関心が高まる! ゲーム&クイズ3選

都道府県クイズ

野菜や魚など、産地が大きく書かれている食材があったら、ゲーム・クイズのチャンス!

都道府県の学習にもつながるゲーム・クイズをいくつかご紹介します。

食材の産地表記を見ながら、おうちのある都道府県や親戚が住んでいる都道府県など、お子さまにとって身近な県を探してみましょう。

「今日はニュースに出てきた〇〇県を探してみよう」など、日によってルールを変えてもよいですね。

都道府県を学習するのは4年生からですが、低学年のお子さまも都道府県に慣れ親しむきっかけとして取り組んでみてください。

●●県産限定! 食材探し

「●●県産の野菜を探してみよう」など、産地を限定して夕飯の材料を探すゲームです。

「都道府県探し」に「夕飯の材料」という条件が加わるので、少し難度が上がります。

いつもと違う視点で選ぶことで、ふだんはあまり食べない食材にチャレンジするきっかけにもなりますよ。

〇✕クイズ

「この県には海がある。〇か✕か」「この県は東北地方にある。〇か✕か」など、食材の産地にまつわる〇✕クイズを出してみましょう。

●●県の隣にあるのは、次の3つのうちどれ?

日本地図を頭で思い浮かべる必要があるので、難度が高いクイズです。

お子さまの学年に合わせて2択、3択、4択と変えても楽しめます。

クイズの答え合わせをするときは、地図をあわせて確認すると都道府県の位置も自然に覚えられますよ。

おうちに帰ったらスーパーマーケットで見つけた都道府県を記録して、何回か通いながら47都道府県制覇を目指すのも楽しいですね。

日本だけでなく世界の国々にも興味があるお子さまでしたら、食材の原産国を世界地図で調べてみるのもよいでしょう。

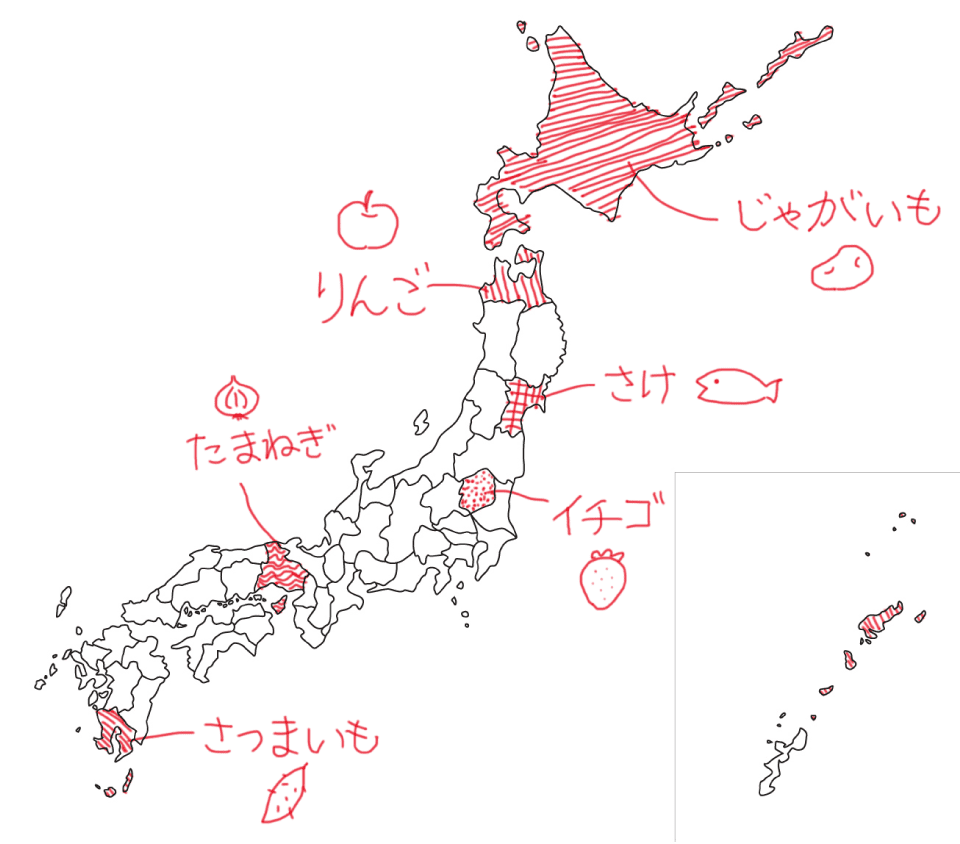

特産クイズ

スーパーマーケットで見かけた食材について、「この食材の産地1位はどこ?」とクイズを出してみましょう。

都道府県の特産物は中学受験の社会でも定番の出題ですので、買い物をしながら復習にも役立つクイズです。よく出題される食材を選ぶのもよいですし、関心がもてるように、ふだん買うことの多い食材を選ぶのもおすすめです。

たとえば、さつまいもの生産量1位は鹿児島県ですが、これは、鹿児島県の暖かい気候や、水はけのよいシラス台地がさつまいもの栽培に適しているためと考えられています。

特産の理由までわかると、社会への関心も高まりやすいですよ。保護者の方も詳しく知らないというときは、帰って調べてみるようにしましょう。

売り方工夫クイズ

- 「駄菓子が棚の下のほうにまとまって陳列されているのはなぜ?」

→子どもの目線で商品が見やすいように - 「レジの横にガムが置いてあるのはなぜ?」

→会計を待っている間に「ついでに」と買ってもらえるように - 「なぜ安くなってるの?」

→賞味期限が近いから

このような、スーパーマーケットが商品を売るために工夫していることについてクイズを出したり、「なぜこうなっているのだろう」とお子さまと一緒に考えたりしてみましょう。

「なぜ?」と考える過程で思考力がつきますし、身の回りのささいなことに疑問をもち、考えるクセをつけるきっかけにもなります。

計算力UP! ゲーム&クイズ3選

予算内おやつチャレンジ

お菓子コーナーに行くと、お菓子の下に値札がズラリ。算数の知識を駆使して、ゲーム感覚でおやつを選んでみましょう!

1年生では数の大小を習います。あえて92円以下など細かい数字にすると、難度が少し上がりますよ。

3日間のおやつを、合わせて600円以内で選ぶ

3年生では大きい数のたし算を習います。一つひとつ値段を足しながら、予算内に収まるお菓子を選んでみましょう。

難しい場合は、「284円→280円」など概数に変えて挑戦してもよいでしょう。

予算内で3日間のおやつ計画を立てる、やりくり力も試されるゲームです。

お菓子の値段は細かい数字になっていることが多いので、計算力アップにはぴったりです。

お子さまにお金を渡して、お買い物の練習をするのもよいですね。

ひとり何個?

家族やきょうだいみんなで食べられるように、大袋のお菓子を買うこともあると思います。

袋に「〇個入り」と書かれていたら、ひとりあたり何個食べられるか計算してみましょう。

「お母さんは2個でいいから、残りをみんなで分けたらひとり何個になる?」など、少し条件をつけてみてもおもしろいですよ。

わり算に慣れてきたら、「1個あたり何円?」というクイズにも挑戦してみましょう。

大袋のお菓子以外にも、食パンや卵など、さまざまな食材でチャレンジできるのでおすすめです。

お会計ぴったりチャレンジ

買う物の量が少ないときにチャレンジしたり、メモをとりながら計算したりして、難易度を調整してみてください。

また、レジの行列が長く、お会計までに時間があるときは、「何円出せば、おつりが細かくならないかな?」とお金の出し方を考えてみてもよいですね。

レジで結果発表を待つ間はドキドキです。

お買い物を最後まで楽しめますよ。

今回はスーパーマーケットでできる、学びにつながるゲーム&クイズを紹介しました。ふだんの生活と結びつくと、学びはどんどん楽しくなります。楽しく学びに触れるきっかけとして、親子でスーパーマーケットに行く機会がありましたら、ぜひ試してみてください。