異文化を理解することが、お子さまの外の世界への興味・関心を高めるきっかけに。

異なる文化や価値観にふれ、それらを受け入れることで、他者を理解し、尊重する力がはぐくまれます。

そこで今回は、身近なテーマから異文化を理解するコツをご紹介。海外に足を運んだり外国の方と接したりする機会がなかなかなくて…と思っていらっしゃる方でも、意外と身近なところで異文化を知る体験ができるかもしれません。

コツ1 行事に注目してみよう!

その国の文化を知ることができる年中行事やお祭りに注目してみましょう。

日本でもなじみのあるクリスマスやハロウィーンだけでなく、世界にはたくさんの行事があります。まずは日本の行事について知り、気になった行事が海外にもあるのか、お子さまと一緒に調べてみましょう。

年越し・お正月の行事を比べてみよう!

年末から年始にかけて、新年を迎えるためにさまざまな行事が行われます。日本について調べたあとに、ほかの国と比べてみましょう。

- 日本の例

日本では、除夜の鐘を鳴らしたり、初詣に行ったりする風習があります。

▲除夜の鐘

大みそか(12月31日)の夜に、深夜0時をはさんでお寺にある大きな鐘をつきます。

▲初詣

年が明けてから初めて神社や寺院などに参拝し、新年のあいさつをします。

- アメリカ合衆国の例

アメリカ合衆国のニューヨークのタイムズスクエアでは、新しい年になるまでのカウントダウンが行われることで有名です。

▲大みそかのニューヨークのタイムズスクエアの様子

視覚的にわかりやすい絵本から学ぶこともおすすめです。

お正月がテーマの本

・『おしょうがつおめでとうはじまりの日!』(文渓堂)

作:ますだゆうこ 絵:たちもとみちこ

・『1月のおはなし なんてだじゃれなお正月』(講談社)

作:石崎 洋司 絵:澤野 秋文

・『チュンチエ~中国のおしょうがつ~』(光村教育図書)

文: ユイ・リーチョン 絵: チュ・チョンリャン 訳: 中 由美子

・『韓国のお正月』(岩崎書店)

作:イ・サンヒ 絵:ホン・ソンジュ 訳:おおたけきよみ

今回はお正月を例に取りあげましたが、ほかにも日本のお盆や七夕に似た行事が海外にもあるのか、調べてみてもよいですね。

コツ2 食事に注目してみよう!

私たちが欠かせない食事に着目すると、その国ならではの食べ物や食文化を知ることができます。

まずはお子さまと一緒に、日本にはない食べ物や食べてみたい料理を探してみてください。気になる食べ物を見つけたら、その国の食事のマナーも一緒に調べてみましょう。

世界の食べ物を探してみよう!

世界にはさまざまな食べ物があり、なかには見た目から味が想像できないような食べ物も。

「見た目がかわいい」「辛そう」「味が想像つかない」など、お題を決めて探してみるのもおもしろいですね。お子さまと一緒に気になる食べ物を見つけてみましょう。

- 日本でも見られる外国の食べ物

▲ナン

インド、イランなどでよく食べられる平らなパンのことです。強力粉に塩、砂糖、イーストなどを加え発酵させた生地を薄く伸ばして、つぼ型のかまどに貼りつけて焼いて作ります。

▲アボカド

日本で売られているアボカドは、多くがメキシコから輸入されています。大きな種があり、熟した果肉のなめらかで濃厚な口当たりや栄養価が高いことから「森のバター」と呼ばれています。

- 色鮮やかな食べ物

▲コシャリ

コシャリとは現地の言葉で「混ぜ合わす」という意味で、エジプトの国民食といわれています。コメ、マカロニ、スパゲティ、レンズ豆、ヒヨコ豆などを混ぜたものにトマトソースをかけて作ります。

▲ルークチュップ

タイのフルーツや野菜の形を模した2~4センチの小さなおやつです。ペーストにした緑豆をココナッツミルクで練り、色をつけて作ります。現地では贈りものとしても重宝されています。

- においが強い食べ物

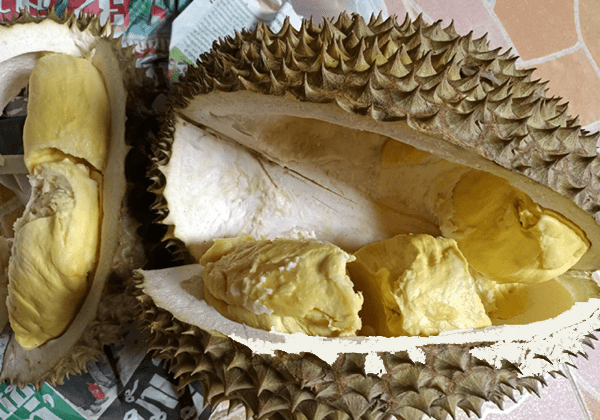

▲ドリアン

おもに東南アジアの国々で栽培される果物です。なかでも中心はタイで、そのほかマレーシア、インドネシア、フィリピン、中国などでも作られています。

▲臭豆腐

中国、台湾、香港などの屋台でよく見かけられます。名前に「臭」と入っているように、発酵によって強いにおいがします。

食べ物がテーマの本

・『小学館の図鑑NEO まどあけずかん せかいのりょうり』(小学館)

絵:WALNUT 監修: 青木 ゆり子

・『あさごはんで世界いっしゅう』(汐文社)

作:アリス・ B・マッギンティ 絵:スズキトモコ 訳:星野 由美

・『世界の国からいただきます!』(徳間書店)

文・絵:アレクサンドラ・ミジェリンスカ、ダニエル・ミジェリンスキ

文:ナタリア・バラノフスカ 日本語版監修:岡根谷 実里

訳:徳間書店児童書編集部

海外の食生活を調べると、異なる習慣や伝統があることに気づくことができます。食べ物について調べ、気になる国の料理が食べられるレストランに行ったり、ご家庭で外国の料理に挑戦したりするのもよいですね。

コツ3 家や生活スタイルに注目してみよう!

海外の住居や、子どもたちの学校や家での生活の様子を調べてみましょう。日本の生活と異なる点に着目してみると、新たな発見があるかもしれません。

家のつくりを比べてみよう!

住んでいる国の気候によって家のつくりもさまざまで、日本の家とは見た目が大きく異なる家も多くあります。「暑い国にはどんな家があるかな?」「逆に寒いところでは、何を使って家を作るのかな?」などと会話を広げてみましょう。お子さまと一緒に「もし海外に住むなら、こんな家に住んでみたい」というテーマで、気になる家を見つけてみるのもおもしろいですね。

- 日本とモンゴルの例

古くからある日本の家は、屋根に「瓦(かわら)」という粘土で作られた板が使われます。モンゴルでは、「ゲル」というテントのように移動できる家を、布や木を使って組み立てます。

どうして移動できる家を建てるのか調べてみるのも楽しそうですね。

▲日本家屋

▲ゲル

- 気温が高く、降水量が多い地域の例

▲高床式住居

柱やくいを使って床を高くした木造の住居。中国南部・東南アジアなどの熱帯地域に見られます。床が地面や水面から離れているため、大雨による洪水被害を避けることができます。高床には風の通り抜けをよくする役割もあり、降水量が多い地域でも快適に暮らせるそうです。

- 寒い地域の例

▲イグルー

▲かまくら

カナダ北部等の先住民族イヌイットがアザラシ猟などの移動生活を行うときに使う住居。イヌイットが暮らす地域は氷と雪におおわれ作物が育たないため、猟をしながら数日ごとに移動することもあります。木材や石などの建築材料が手に入らないため、積雪を切り取ってブロックをつくり、下から順にドーム状に積み重ねて家をつくっていきます。日本の「かまくら」と似ていますが、つくり方の違いを調べてもよいですね。

生活スタイルの違いを知ろう!

- 家でも学校でも靴を履いている?

日本では学校で室内用の上履きを履いたり、家では靴を脱いだりしますが、海外では家や学校でも靴を履いたままのことが多いです。

- 湯船につからない?

日本では家や旅行先でも湯船につかる方が多いと思います。実はこれは日本特有の文化で、同じようにお風呂の文化があるアジアの国でも、毎日湯船につかることは少ないようです。欧米でも湯船(バスタブ)にお湯を張ることはありますが、その際には湯船の中で全身を洗う場合が多いようです。

海外の生活を知ることができる本

・『ナージャの5つのがっこう』(大日本図書)

文:キリーロバ・ナージャ 絵:市原 淳

・『わたしのくらし 世界のくらし』(汐文社)

作・絵:マット・ラマス 訳:おおつかのりこ

・『世界あちこちゆかいな家めぐり』(福音館書店)

文・写真 :小松 義夫 絵:西山 晶

海外に住む人の生活をのぞくと、今まで自分が「当たり前」だと思っていた価値観や習慣が実は「当たり前ではない」と気づくことができます。なぜその国ではその習慣が根づいているのか、背景と合わせて調べてみましょう。

今回は、異文化理解のコツをご紹介しました。ふだんの生活の身近なところでも、異文化を知る機会はたくさんあります。さらにいえば、日本国内でも文化・習慣は一様ではなく、その土地の気候・風土に根づいた独自の行事や食べ物、生活スタイルがあります。興味をもったものから、背景や歴史などを調べてみるなどして、お子さまの興味・関心を広げていけるといいですね。