今回は「みんなのZ会体験記」【幼児コース年中特別版】として、幼児コース年中をご受講されていた保護者の方の「ここがよかった!」という声をご紹介いたします。年中さんの教材の活用法や取り組み方をイメージしていただければと思います。

ここがよかった【1】年中は『かんがえるちからワーク』の出題がより多彩に!

- 数字やひらがなはもちろん、論理的思考力や観察力など、さまざまなジャンルの問題にバランスよく取り組めるところがZ会の教材のよさだと思います。自分でそれぞれのジャンルの教材を用意して取り組むのは大変なので、1冊にぎゅっといろいろな問題が詰まっている『かんがえるちからワーク』の存在はありがたいです。

(東京都・Kさん) - 『かんがえるちからワーク』にある「理由を自分なりに説明する課題」に繰り返し取り組んだことで、実生活でも物ごとの理由を説明するのが上手になってきたと感じます。

(東京都・Mさん) - 『かんがえるちからワーク』は難しいことやふだん目を向けないことに向き合うきっかけになっています。『かんがえるちからワーク』が好きですぐに終わらせてしまうので、取り組むのが楽しいのだと思います。難しい問題にもチャレンジできるようになってきました。

(兵庫県・Hさん) - ただ問題を解くだけでなく、外へ行って実際に花を見たり、お水や食材、折り紙やはさみなどさまざまな身のまわりのものを使って確かめる内容になっているところがとてもよいです。実際に体験することで、記憶に残りやすく、親もこの世界全体が学びにあふれていることに気づかされます。ページごとのアドバイスや「もっと」の項目でさらに学習内容を深めることができますし、答えて終わりではなく、理由を聞いたり、子どもが考えを話す機会が多く、インプットとアウトプットのバランスがよいところも気に入っています。

(愛知県・Sさん) - 『かんがえるちからワーク』をきっかけに「めいろ」や「間違い探し」がマイブームになり、夢中になって取り組んでいました。「なんで?」と質問する場面も増えてきたように思います。

(兵庫県・Sさん)

もっと取り組みたい!という声にお応えして、年中からは48ページに大幅ボリュームアップ!

ことば・数・論理・自然など幅広い領域からの出題で、好奇心と知識の幅を広げるとともに、「答えが1つでない問題」「条件をもとに考える問題」で、考えることそのものを楽しむ気持ちを引き出します。

【ことば】では、文字の読み書きをとおして、「ことば」の総合力を養います。まずは、ひらがなが一通り書けるようになることをめざします。また、ひらがなの読みは、単語から短文、短文から文章へと少しずつレベルアップしていきます。読む力、書く力を鍛えるとともに、さまざまなことばにふれることで語彙を増やしていきます。

【数・形・論理】では、小学校への入学を見すえた無理のない「算数学習」として、幼児にとってなじみのある具体物を使い、数を数える問題から始めます。たし算・ひき算の基礎となる数の合成・分解にも挑戦していきます。

【生活】では、生活上のマナーについて確認するだけでなく、身近な道具の役割や食材など、生活のなかで見過ごしがちな点に注目した問題を出題します。日々の生活をより楽しく、発見に満ちたものにすることができます。

【表現・こころ】では、小学校入学後の集団生活でも大切になる、コミュニケーション力を養う問題を新たに出題。自分の気持ちをことばで伝えたり、相手の立場で考えたりすることをとおして、お子さまの自立を応援します。

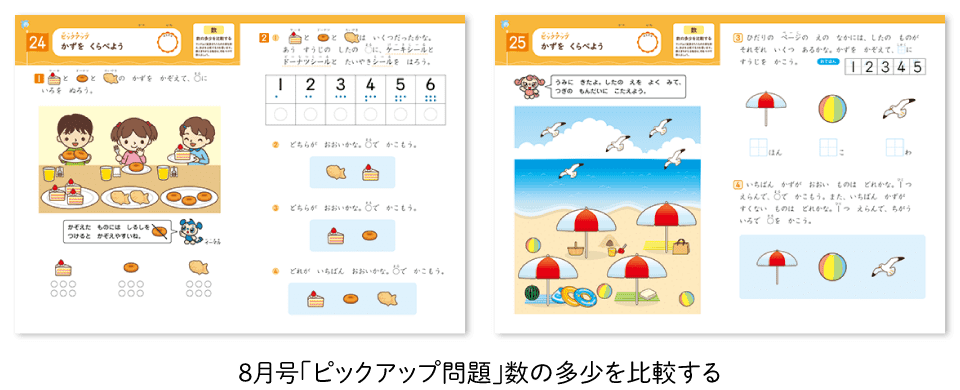

2026年度からは、毎月1つのテーマを連続して学習するコーナー「ピックアップ問題」が新登場。考え方の道筋を学べて、解きごたえのある問題も自分で答えにたどり着けるので、「できた!」という達成感が得られ、自信が育ちます。

ここがよかった【2】ひらがなの”書き”に特化したワークで「書きたい」が「書ける!」に

- 『ひらがなだいすきワーク』に登場する「ひらがなせいじん」の影響か、自分からひらがなの練習をしたり、本を読むようになりました。幼いころからひたすら同じような問題を繰り返すような勉強法では、いずれ壁にぶつかってしまうと思うので、「自分から」すすんで楽しく学べる『ひらがなだいすきワーク』はとてもよかったです。

(神奈川県・Mさん) - 年少でもらった「にこにこ ひらがなひょう」は大きな発泡ウレタンボードに貼って、いつでも見ることができ、使うときには移動できるようにしていました。年中になって『ひらがなだいすきワーク』が送られてきたころは、ちょうどひらがなを書けるようになりたくてしかたのない時期だったこともあり、張り切って取り組んでいました。「復習すればするほど、きれいな字になるんだよ」と教えたら、日々書きたい字を復習しながら、楽しんで文字を書いています。年少時の教材を同時に活用しながらレベルアップできたので、教材の有用さを再認識しました。

(東京都・Tさん) - 『ひらがなだいすきワーク』が大好きで、毎日取り組んでいます。ひらがなの書き順はまだ覚えられないようですが、お手本のまねをして文字を書いていく姿を見て、ひらがなの形を理解するのに役立っていると感じます。

(静岡県・Kさん) - 『ひらがなだいすきワーク』は、ひらがなのそばに「ぴたっ」「ぴょん」など、鉛筆の動きにあわせたかけ声がかかれているので、いつも声に出しながら、丁寧に学習しています。今、学習していることが身につけば、小学生になってから楽だろうなと思います。文字が読めるようになってきたので、時間があると本を自分で読むようになりました。

(東京都・Wさん) - 文字が一人で書けるようになったことに感動しました。下の子に付きっきりでなかなか子どものフォローができずに悩んでいましたが、教材で何回も繰り返すうちに自然とできるようになり、楽しんでやってくれていることがうれしいです。いつの間にかかたかなも読めるようになっていて、本当に驚きました。

(東京都・Yさん)

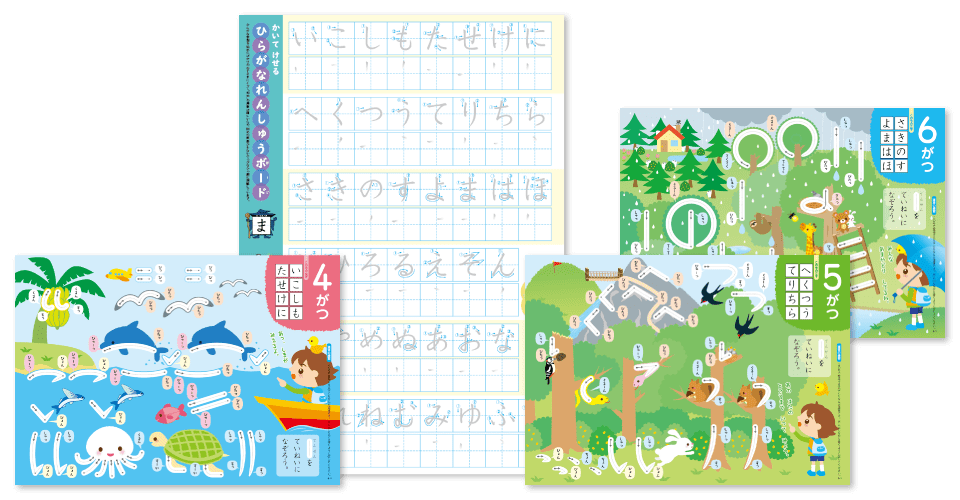

“書き”の学習が進めやすいZ会のオリジナルカリキュラム「ひらがな”書き”重点プログラム」で学習を進めます。『かんがえるちからワーク』ではひらがなを10月までに一通り学習。その後はなぞり書きの復習もしつつ、「お手本を見て書く」練習にも挑戦していきます。

別冊の『ひらがなだいすきワーク』はひらがなに特化したワークで、10月までの小冊子7冊、計80ページ以上のボリュームでお届けします。『かんがえるちからワーク』のカリキュラムと連動しており、子どもの書きやすい文字から始め、徐々に曲線・ジグザグ・交差の要素が入った文字へと取り組むので、無理なくひらがなが書けるようになります。

※『ひらがなだいすきワーク』(4~10月号)は該当月の教材に同封してお届けします。ホワイトボードマーカーで消せるひらがな練習ボードも年中スタートセット同封でお届けします(マーカーをご用意ください)。

ここがよかった【3】『ぺあぜっと』のテーマ別体験で、五感が刺激され興味が広がる

- 『ぺあぜっと』は毎月こなすのが大変ですが、季節や年齢にそった課題なので、【今】やることで【あと】につながる教材だと思います。子どもの好奇心も広がり、「前に『ぺあぜっと』でやったね!」と数カ月前の課題で取り組んだことを思い出してお話ししてくれることもあります。

(大阪府・Iさん) - 『ぺあぜっと』のなかの理科系の取り組みは、子どもが実体験するというところがいいですね。食育の課題が息子のお気に入りになり、「ぼく、お料理が得意なんだ!」と自信満々に取り組んでくれることが意外でしたが、そんな姿がとても頼もしいです。

(大阪府・Tさん) - 「家にあるものを工夫しながら使って、楽しく学びが得られる」ところがとてもよいです。「親だけでは思いつかない観点」や「いつ子どもに働きかけるべき内容なのか」を教えてくれるところもよかったです。ハサミで丸く切る練習、おもちの食べ方のアレンジ、ひらがなの読み書きや箸の持ち方など、子どもとどうやって遊べばいいのかわからなかった私にとっても、本当にZ会はよい教材だなと思いました。

(愛知県・Tさん) - 『ぺあぜっと』で取り組んだことを覚えていて、「これ、前に出てきたやつやなー!」と言うことがあり、体験して学ぶことは効果が高いと実感しています。休日の遊びのなかに取り込みながら親子ともに楽しんでいます。

(兵庫県・Yさん) - 『ぺあぜっと』のおかげで、小さいことにも疑問をもつようになりました。疑問をもつことが学びにつながると思うので、今後たくさんのことを学んでいってくれるのではと期待しています。受講前は市販のワークのみに取り組んでいて、体験をとおして学ぶようなことはあまりしていなかったのですが、『ぺあぜっと』に取り組むようになって、実際にやってみる楽しさを知りました。

(愛知県・Sさん)

年中では、テーマに沿ってさまざまな領域の体験を横断的に行う「テーマ学習」2 回のほかに、隔月の「食育」「小学校の学習基礎(ことば/数・形)」を含めた月3回の構成に。観察・実験や創意工夫のおもしろさはそのままに、取り組みやすさの点でも改良しています。

また、年中からは提出課題「ぺあぜっとシート」がスタート。『ぺあぜっと』での学びに関連した課題を絵やことばを使って表現しながら、表現力や創造力、他者に伝える力を養います。

ここがよかった【4】継続するうちに自然と学習習慣が身につく

- 月末になると次の号が来るのを楽しみに待っています。月末になっても前の号が終わっていないと、よくも悪くもプレッシャーを感じるようで、自分から取り組もうとします。少しずつですが、「学習習慣」につながっているのかなと思います。Z会の教材は変におもちゃで気を引かず、子どもの興味を引き出して「教養」や「学習習慣」を身につけるのによいと思います。

(兵庫県・Uさん) - 「勉強をする」習慣が身についてきました。本当は毎日少しずつ取り組むのが理想ですが、平日は忙しいので、土日にまとめて取り組んでいます。「学習習慣」が身につくだけでなくワークをとおして親子のコミュニケーションもとれるところがとても気に入っています。

(東京都・Hさん) - 受講してまだ1年も経っていませんが、Z会は学びの幅が広く、実生活にもつながっているので「学びのタネ」が日常生活にたくさん転がっていることに気づかされます。受講前は決まった時間に机に向かう「学習習慣」がつけばいいなと思っていましたが、共働きのため、親の時間と子どもの気持ちが合ったときに無理せずに取り組んでいます。正直、やり残してしまうときもありますが、強制して学びに対するネガティブなイメージがついてしまうのがいやなので、ゆるく続けています。そのせいか、子どもはZ会の教材が届くと、「やったー!新しいワークが届いた!」と喜んでいます。勉強に対するマイナスイメージがつく前にZ会を始めてよかったと思います。

(埼玉県・Tさん) - 中学受験や高校受験、大学受験には基本的な「学習習慣」がいちばん大切だと感じています。Z会では基本的な「学習習慣」が身につき、子どもの好奇心が刺激されるところがとてもよいです。一緒に教材に取り組むことで本人が好きな問題や苦手な問題がわかってきました。子どもの得意や苦手を知ったことは小学生になっても参考になりそうです。

(千葉県・Aさん)