~「学習Topic」では学習情報をタイムリーにお届けしています。~

目次

5年生に向けて残り1カ月でできる-4年生の総まとめ-

4月より学年が上がり、新しい1年がスタートします。次学年の学習にスムーズにつなげるためには、この1年間で学んできたことをしっかり定着させておくことが重要です。そこで、今回の学習Topicでは、5年生の学習は4年生と比べてどのように変わるのか、そのために今何を復習しておくべきかについて、それぞれの教科ごとに紹介していきます。ぜひご覧ください。

国語

4年生の国語では、3年生に引き続き、主語や述語、修飾語について学習しました。また、文法の学習で「順接・逆接」を中心に接続語を学習しました。5年生では、「順接・逆接」以外のさまざまな接続語を学習していきます。接続語の知識が増えると、文章の読み取り問題や作文にも取り組みやすくなります。3月号では、「言葉の学習」で該当箇所の復習をすることができますので、ぜひご活用ください。

算数

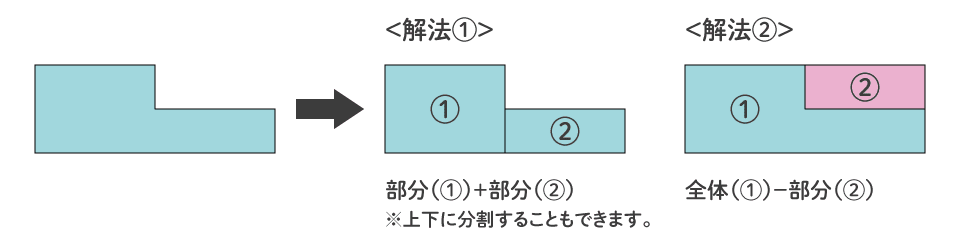

4年生の算数では、さまざまな解き方や考え方があることを知り、新しい問題に挑戦したときにその知識をいかせることを目標に学習してきました。たとえば、下記の図形の面積を求める際には、2つの解き方がありますが、どちらの解法も思い浮かぶでしょうか。

5年生になると、4年生で学習した内容に加えて、自分の解き方や考え方を、式や言葉を使って的確に表現できることが求められます。たとえば、文章の中から必要な要素を抽出し、線分図などの図を使って整理をすることが求められていきます。

また5年生では「割合」の学習が進み、「比べられる量」と「もとにする量」が何かを判別して、計算をする必要があります。計算では、とくに「わり算」を多く利用しますので、素早く正確に計算できるよう「わり算」を復習しておきましょう。

さらに「単位量あたり」「比例」といった中学に直接つながるような内容も登場します。ここでつまずかないためには、4年生の「変わり方」を復習しておくとよいでしょう。

● 復習のポイント

4年生の算数では「わり算」「変わり方」の復習をしておくとよいでしょう。3月号では、第1回・第5回で復習をすることができますので、ぜひ活用してください。

理科

4年生の理科では、生き物について、1年間かけて季節ごとのようすについて学んできましたが、5年生になると親から子が生まれるという世代間のつながりまで学習内容が広がります。3月号では、第1回で生き物についての復習をすることができますので、ぜひご活用ください。

社会

4年生の社会では、都道府県や、くらしを守り支える仕事について学習しました。そのため、47都道府県の知識や地図・資料を読み取る力を身につけたり、くらしを守り支える仕事のしくみや工夫を理解したりすることを目標にしていました。

5年生の社会でも都道府県について学習していきますが、それに加えて日本の国土、産業の特徴や関係性を理解し、説明できることが求められます。たとえば、工業の分野では、4年生までは県内の工業の盛んな場所・様子について知るだけで十分でしたが、5年生になると、日本では工業が海沿いで盛んであることの理由や、工業地域の分布についてより詳しく学んでいきます。この単元を得意にするためにも、まずは4年生の都道府県の位置と名前を確実にマスターしましょう。

● 復習のポイント

4年生で学習した社会の中で「都道府県」を中心に復習しておくと、5年生の地理の学習がわかりやすくなり、よりおもしろさを感じることができます。『エブリスタディ』3月号に47都道府県の名前と場所を学習できる問題が用意されていますので、ぜひご活用ください。

英語

4年生の外国語活動では、身の回りのものの名前や、身近な人に質問をする表現などを学習しました。英語は「スパイラル学習」といって、同じ表現が場面や付加情報を変えて、何度も登場します。

Z会の4年生でも扱った、曜日・数・月の名前などは、この後も繰り返し学習しますから、今の段階で暗誦したりスペルを覚えたりする必要はありません。これらの表現は、英語母語話者の子どもたちが覚えるための歌も多くありますから、それらを聞いて歌ってみても、楽しく単語に慣れることができるかもしれません。

ほかにも Do you have ~?のように、使いやすい表現を日常で応用してみると、「一度学習した」という記憶が塗り重ねられ、次に出会ったときに定着しやすくなるでしょう。

5年生以降は学校で英語が教科となり、学習時間も増えます。この段階の家庭学習では、音と文字の結びつきに意識を向けるとよいでしょう。たとえば上で紹介したように歌を聞くときも、ただ聞き流し、歌いっぱなしではなく、書かれた歌詞を指さしながら歌ってみてください。音と文字が結びつくことで、高学年で表現を入れ替えるときに役立てることができます。

総まとめの仕上げは「学年末実力テスト」で

3月号の「学年末実力テスト」に取り組んで、1年間の総仕上げをしましょう。提出目標日までに「学年末実力テスト」を提出した方には、「学年末実力テスト 成績表」をお届けします。平均点や順位、お子さまへのアドバイスなどが掲載されていますので、得意分野や苦手分野を知ることができ、新学年での学習に役立ちます。新学年でスタートダッシュを決めるためには、今まで習ったことを確実に習得しておくことが大切です。3月号教材をぜひご活用ください!

公立中高一貫校受検を目ざしている方へ

公立中高一貫校では、それぞれの学校で「適性検査」を実施しています。学校により出題傾向の違いはありますが、一般的には、一問一答で知識を問うような問題ではなく、思考力や表現力を問う記述式の問題が中心となります。こうした問題に対応できる力を養うために、小学生コース本科とあわせて、小学生コース専科講座の「公立中高一貫校適性検査5年生」「作文5年生」の受講をおすすめいたします。詳細はオフィシャルサイトでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

・「公立中高一貫校適性検査5年生」、「作文5年生」について、詳しくはこちらから