今月のテーマは【音を目で見る】です。

手話は言語

日本語のオノマトペでは同じ語を2回くり返す表現が多いですが、手話ではリズムよく3回動作をくり返すことが多いようです(例外もあります)。手話では音を目で見えるもので表現します。それはきこえる人にとって、音があるゆえに見すごしていたものに気づかされることばでもあります。ぜひ、手話のゆたかなオノマトペにふれてみてください。(カッコ内原文)

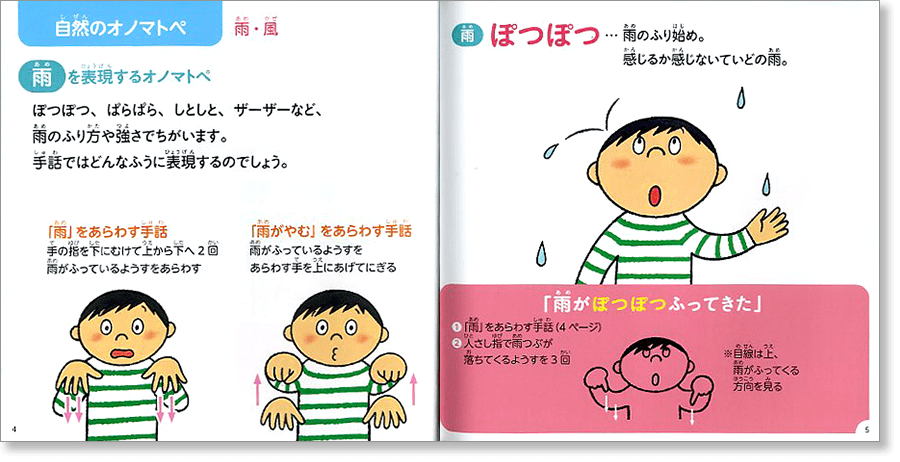

「雨」は、「手の指を下にむけて上から下へ2回」の手話であらわされる。雨がふっているようすだ。「雨がやむ」の手話は、「雨がふっているようすをあらわす手を上にあげてにぎる」。

「雨がぽつぽつふってきた」は、どうするのか。「ぽつぽつ」はオノマトペだ。上記の「雨」をあらわす手話をしたあと、「人さし指で雨つぶが落ちてくるようすを3回」、「目線は上、雨がふってくる方向を見る」。つづいて、「しとしと」や「ザーザー」の手話についても述べられている。たしかに、手話は、音を目に見えるものであらわす。

言語の本質

この本のなかでは、「手話は絵文字などと同様、視覚的な媒体である。」とし、「手話は、音声言語と同様に自然言語である。」としている。「自然言語」というのは、私たちがふだん使っていることばである。プログラミング言語のような「人工言語」ではない、ふつうのことばのことだ。

音声言語があらわすのは、「基本的に物事の一部分である。」ともいう。物や状況をまるごと映し出せる映像とはちがうのだ。この本でも、「雨」の手話が例にあげられていて、「しかし、雨降りのシーンのすべてを写し取っているわけではない。」とされる。だから、手話も音声言語と同じだというのである。新聞の見出しの「手話は言語」も、この意味だろう。

三田村信行・文、たかいよしかず・絵の『もやもや解消! オノマトペ』は、音声言語のオノマトペについての本だ。これも、絵と文で、たくさんのオノマトペを解説している。

「しとしと」という見出しのある見開きには、「作家Mの㊙日記―雨の日」がのっていて、「しとしと」「ぽつぽつ」「ざーざー」などのオノマトペをふくむ文章がつづく。

方言オノマトペ

「オツベルときたら大したもんだ。稲こききかいの六台もすえつけて、のんのんのんのんのんのんと、大そろしない音をたててやっている。」――これは、最初の章「第一日曜」のはじめだ。その稲扱器械の小屋に、どういうわけか、白象が入ってくる。白象は、オツベルにずいぶん働かされ、食べ物の藁はだんだん少なくなって、疲れはてていくことになるのだが。

「宮沢賢治の童話は口語であり、特に話しているように書かれる場合、方言らしき表現が散見される。」として、「オツベルと象」の例もあげるのは、日本語研究者の小島聡子だ(「宮沢賢治の表現にみる日本語の「あわい」」2024年)。器械の音の擬音語の「のんのん」は、岩手方言でよく使われる、勢いのよいさまを表すオノマトペでもあることを明らかにした川越めぐみの研究(「東北方言から見た宮沢賢治の童話のオノマトペ」2007年)も紹介している。

「のんのんのんのんのんのん」などは宮沢賢治が創作したオノマトペと考えられて、感心されてきたものだけれど、日本語研究者たちは、また別の視点をあたえてくれる。「オツベルと象」の語り手の牛飼いは、ふだんは方言を話すだろう。この牛飼いの語りをとおして、賢治童話が地域のことばと深くつながっていることが見えてくる。

今月ご紹介した本

みることば さわれることば 手話えほん3『みんなでオノマトペ』 ![]()

スギヤマカナヨ・作、吉岡昌子・手話監修

あすなろ書房、2024年

「雨」のつぎは、「風」のオノマトペの手話だ。「そよそよ」、「サーッ」、「ビュービュー」。

さらに、「きもちのオノマトペ 喜び・怒り・悲しみ・不安」。「ワクワク」、喜びの「ドキドキ」、恐怖の「ドキドキ」……。

シリーズの1の『みんなであいうえお』は五十音の手話、2の『ともだち』は手話による会話の本である。

『もやもや解消! オノマトペ』 ![]()

三田村信行・文、たかいよしかず・絵

童心社、2024年

巻頭の「オノマトペって何?」のおしまいには、こう書かれている。――「この本では、よくつかわれるオノマトペを紹介していますが、よりぴったりした、自分だけの新しいオノマトペを作ることもできるんですよ。」子どもたちは、暮らしや遊びのなかで、新しいオノマトペを創造しているかもしれない。

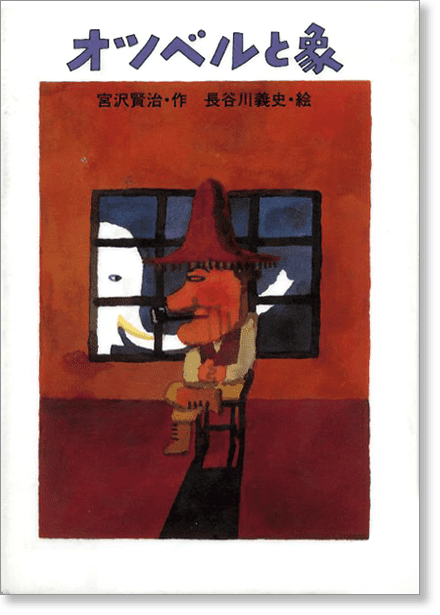

宮沢賢治のおはなし10『オツベルと象』 ![]()

宮沢賢治・作、長谷川義史・絵

岩崎書店、2005年

引用した「第一日曜」の書き出しの「大そろしない音」には、脚注がついている。――「おそろしいほど大きな音。」「大そろしない」も、岩手方言だ。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。