小学校学習指導要領でも書く力を養うための「言語活動例」として挙げられている「日記」。

学校によっては国語の授業で課されることや、長期休みの宿題として出ることも。

体験を絵や文章のかたちに残すことは、表現力・国語力を養うだけでなく思い出の記録にもなります。

一石何鳥にもなる日記・絵日記ですが、なかには苦手なお子さまも。そこで、「楽しく取り組む」ためのポイントをまとめました。

「絵日記」の書き方/描き方について考えてみましょう

絵日記を書く際には、まず「1:テーマを決め」、「2:絵を描いて」から「3:本文を書く」という順番で書き始めると、取り組みやすくなります(もちろん、お子さまの取り組みやすい順番で進めてかまいません!)。

各段階で立ち止まってしまったときには、ぜひ下記を参考になさってください。

「思いつかない」ときには……(1:テーマ選びのポイント)

まずはメモや箇条書きでもOK

いきなり長い文章を書こうと思うと、大人でも悩んでしまいますよね。しかし、「日記」とは必ずしも一つの大きなできごとについて書かなければいけないものではありません。いくつかの小さなできごとをそのままつなぎ合わせてまとめたり、小さなできごとをとおして見えたことをまとめたりしてもよいのですから、まずはお子さまが書きたいこと、今日気になったことをピックアップしていくことから始めてはどうでしょうか。意外な共通点が見えてきたり、新たな発見があったりするかもしれません。

「何があったか」思い出すのも難しいようなら、会話で引き出して

とはいえ、「質問ぜめ」のようになってしまうとかえって委縮してしまうことも。自然な会話を楽しみながら、親子でその日のことをふり返ってみましょう。

「うまく絵が描けない」ときには……(2:絵を描く際のポイント)

そもそも「絵日記」の取り組みは、自分の体験をかたちにすることが大事なので、うまいかどうかは重要ではありません。とはいえ、自分のイメージどおりの絵が描ければ、グッと絵日記が楽しくなります。

いきいきと、自分の感じたこと・体験を絵にするために必要なことは何でしょうか?

「伝えたいことが伝わる」構図で描けるとGOOD

「失敗したくない」という思いがあると、つい正面向きで整列しているような、無難な構図の絵になってしまいがちです。ただ、「何がどう印象深かったのか」はそれだけだと伝わらないことも。遠近感や人体の構造などに多少違和感があっても、「ここを伝えたい!」という気持ちを大切に、自由な構図で描けるとよいですね。

構図などと言うと難しい感じがしますが、「大きい犬がいてかわいかった!」なら犬をドーンと大きく描く、などシンプルなことです。お子さまの構図から「これを描きたい」が伝わってきたら花丸です。ぜひほめてあげてください。

ときには写真を見て描くのも。親子で出かけたら写真を撮っておくのがオススメ

じっくり見て描けば、「ここってこうなっていたんだ」と記憶に残り、その次に何かを描くときにもヒントになります。

また、写真を見ることでまた新たな記憶が引き出されることもあります。

親子で出かけたときには写真を撮っておくとよいでしょう。

「うまく文章にできない」ときには……(3:本文を書く際のポイント)

基本は5W1H。でもあまりこだわらないで

文章は、基本的には5W1H(いつ/どこで/だれが/なにを/なぜ/どのように)を意識して書けばわかりやすくなります。

「きょう(when)、寒かったから(why)ぼくは(who)家で(where)ゲームを(what)して(how)遊んだ」のようなイメージです。

とはいえ、それだけだと無味乾燥なので、上記の例なら、それが楽しかったのか、それとも外で本当は遊びたかったのか……など、お子さまの感じたことが加わるとグッと魅力的な文章になります。

絵にしていくなかで気づくこと、思い出すこともある

最初に「1:テーマを決め」、「2:絵を描いて」から「3:本文を書く」と書きました。

もちろん必ずしもそうしなければならない……ということはありませんが、もし文章を先に書き始めて思い浮かばなくなってしまったときには、いったん文を置いておいて絵を描いたり、どんな絵にしようか考えたりするとよいでしょう。

「絵を描く」モードになると思い出せること、気づくこともきっとあるはずです。

それでも苦手!というときには……

お子さまの絵を【具体的に】ほめて自信を引き出そう

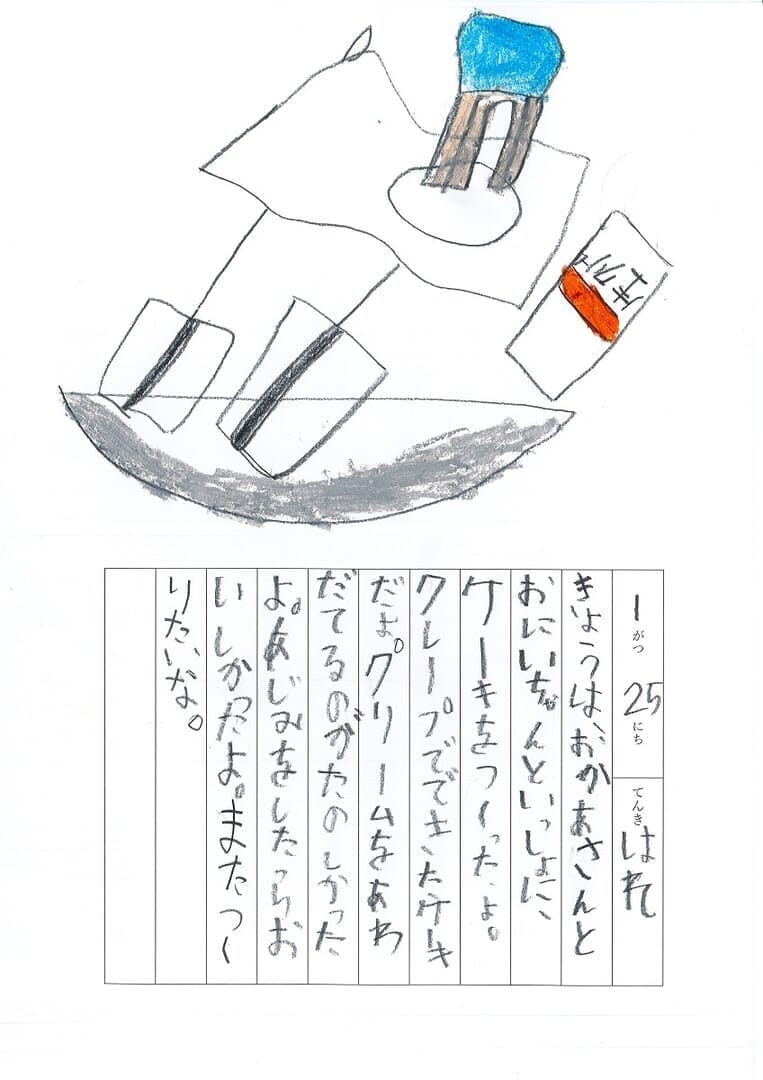

泡立て器の特徴をよくとらえていますし、さし色の水色と赤もすてきです。生クリームの部分はクレヨンのタッチも勢いがあって、泡立てられている感じがよく出ています。

……こんなふうに、絵日記を見ているとお子さまが何にどんなふうに興味をもったかが見えてくるかと思います。見えてきたら、「クリームが固まるところがおもしろかったから、この絵を描いたんだね」などとお子さまにも伝えてみてください。

一方的にほめるだけでなく、子どもの絵や文章を見ながら「次はどんなケーキが作りたい?」などと会話を広げていけるとよいですね。

定期的なアウトプットの習慣を作ろう

しっかり見る・考える⇔具体的に表現できるというよい循環が生まれ、徐々に文章や絵への苦手意識も減っていくでしょう。

より「アウトプット」の機会をもちたい方は……

Z会幼児コースには『ぺあぜっと』という体験型教材があり、その体験を絵やことばで「ぺあぜっとシート」に表現します。

また、Z会小学生コース1・2年生には「経験学習」という理科・社会につながる体験をするオリジナル教科があり、その体験を絵やことば、文章で「けいけんシート」に表現します。お子さまの取り組んだ「ぺあぜっとシート」「けいけんシート」(いずれも提出課題)は、担任指導者が1年をとおして見守り、小さな成長も見逃さずしっかりとほめ、さらなる成長へとみちびきます。

Z会幼児コース・小学生コースでは、そのほかにもさまざまな「アウトプット力」を伸ばす教材・サービスをご用意しています。

普段から、親も気軽に絵や文章に取り組んでみても

とくに幼児~小学校低学年のお子さまは、なんでも大人がすることをまねしたいものです。

ですから、保護者さまが普段から絵や文章に親しんでいれば、お子さまも「楽しそうだな」と、気軽に取り組みやすくなるでしょう。

育児日記や献立日記などは、ときどきでもよいのでつけておくと、後でふり返ってみても楽しいものです。

ぜひ親子の暮らしに絵日記や日記を取り入れてみてはどうでしょうか。