保護者の方が情報収集を進める一方で、お子さまは受験生としての自覚が少しずつ芽生えてきたころでしょうか。今回は、受験学年の具体的な学習の進め方として、実力テストをとおして効果的に学習する方法をご説明します。

※「実力テスト」は、中学受験コース本科を受講中の方が対象となります。専科のみを受講されている場合、「実力テスト」の提供はございません。

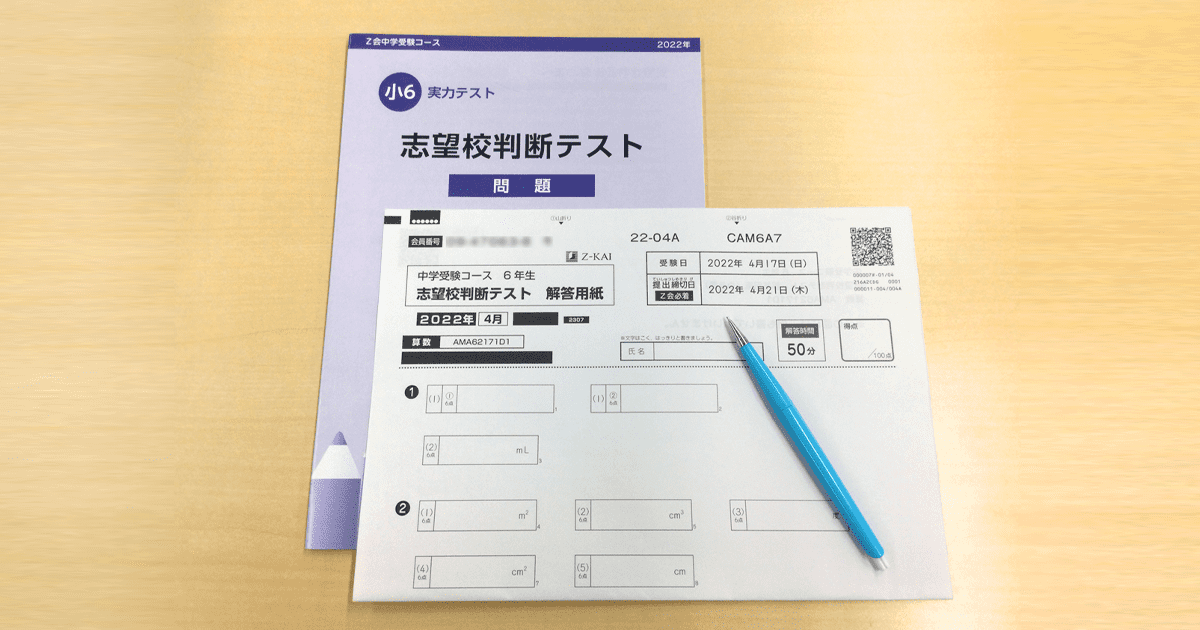

「実力テスト」で模試を体験してみる

6年生は受験学年ということで、今後模試を受ける機会がたくさんあることと思います。

- 結果を受けて自分の強みや弱みを知り、今後の勉強内容をどう変えていくかを考える

- 受験本番に向けての小目標として、勉強のモチベーションを高める

- 受験本番で緊張してもいつもどおりの力が出せるように、受験の雰囲気に慣れておく

などを目的とし、模試をうまく活用していきましょう。

中学受験コース6年生(本科)では、これまでに学習した内容の理解度を測るための「実力テスト」を、4月・8月・11月の年3回、会員の皆さまにお送りします。ぜひ、この「実力テスト」で、これからいくつか受けるであろう模試の雰囲気を前もって体験し、模試を実りあるものとして活用できるようにしてください。

中学受験コースで実施予定の実力テスト(2025年度)

●4月 志望校判断テスト

●8月 志望校合格力診断テスト

●11月 志望校合格力診断テスト

これらを受験いただくことにより、志望校設定の検討材料としていただくことができます。

「実力テスト」では、「この日にできるだけご家庭で受験していただきたい」という受験日を設定しています。ご都合がつかない場合は受験日前に受験していただいてかまいませんが、受験本番のような緊張感をもって取り組むために、受験日に受験することをおすすめします。そのため、ご家族皆さまの目につきやすいカレンダーに「実力テスト」の受験日を書き込んでおき、ご家庭でも当日に向けて意識を高めていってください。各教科の時間割も設定していますので、それに合わせて受験をすればいっそう本番に近い雰囲気が演出できるはずです。

「実力テスト」や模試を受ける前にチェックしておきたいポイント

適度に緊張感を高めつつ、「実力テスト」に取り組む前に、いくつかテストを受けるときのポイントを押さえておくようにしましょう。これらのポイントは、その他の模試や受験本番でも、ふだんの力を発揮するために重要なことです。「実力テスト」では、保護者の方が事前にお子さまとポイントを確認し、これらがしっかりと守れるかどうか、模試のための練習をする、という意識で取り組んでみてください。

【ポイント1】制限時間を厳守する

当然ながら、試験や受験本番には制限時間があり、時間をこえて問題に取り組むことはできません。「実力テスト」でも、制限時間を設けていますので、厳守するようにしてください。

決められた時間でより高い点数を取るためには、時間配分に注意することが重要です。まず、「始め!」で問題用紙をめくったら、「すぐに解けそうな問題」と「時間がかかりそうな問題」、そして「解けそうにない問題」の3つに、自分なりに分けましょう。とくに、小問集合はたいていが「すぐに解けそうな問題」であることが多いと思いますので、ここから確実に解いていくのがよいでしょう。

「すぐに解けそうな問題」を解き、「時間がかかりそうな問題」にも取り組み終わったら、残り時間5分まで、「解けそうにない問題」にチャレンジしてみましょう。

残り5分になったら、「計算まちがい」や「漢字まちがい」ほかケアレスミスがないように、見直しも忘れずに。

【ポイント2】問題文をしっかりと読む

試験や受験では、問題をしっかりと読むことが大切です。テスト慣れしていない受験生は、問題文の指示などを読み間違えてしまいがちです。たとえば「合っているものに○をつけなさい」ではなく、「まちがっているものに○をつけなさい」などが、ひっかかりやすい問題です。

「実力テスト」でも、「はやく問題を解かないといけない」という焦りをできるだけ抑えて、問題文をしっかりと読むようにしましょう。

【ポイント3】自分なりに点数が取れるテストの受け方を考える

決められた時間でできるだけ点数が取れるよう、テストの受け方を工夫することも大切です。お子さまが、ふだんのテストから時間配分でよく失敗するようなら、前述の「すぐに解けそうな問題」にはどれくらいの時間をかけて……など、時間を強く意識するようにしてみましょう。

問題文をよく読みまちがえるようなら、問われていることが書かれている部分に線を引いたり、キーワードを丸で囲んだりするなど、自分なりに試行錯誤するのが効果的です。

「実力テスト」を受ける際は、そのような工夫も試みてください。

「実力テスト」や模試の後に欠かさず取り組みたいこと

「実力テスト」や模試は受けっぱなしにしないことが大切です。

模試ではふだんどおりの力が出せていたか、出せていないのならその理由は何か、などを考えることで、今後の学習につながり、次の模試、ひいては受験本番の対策にもなります。

「実力テスト」は、基本的にはこれまでの教材で学習した範囲からの出題ですので、時間をかけて調べ直してみると、ほとんどの問題が解けるはずです。もし、基礎の定着が不十分と思われる分野が見つかったら、以前に習った単元の要点を読み直したり、問題を解き直したりして、その分野の学習を増やすとよいでしょう。毎月の学習リズムを崩さないよう、春休みなどの長期休みを利用するのがおすすめです。なお、以前に習った単元の確認には、「Z会小学生アプリ」からご覧いただけるカリキュラム表をご活用ください。

※カリキュラム表は、こちらからもご確認いただけます。

模試をとおして、よりたくさんの成果が得られる「試験後の振り返り・復習」の習慣をつけるためにも、「実力テスト」を十分に活用してください。

「実力テスト」を受ける前に、志望校登録を忘れずに

「志望校別成績」を利用するためには、答案提出前に「my Z(マイゼット)」での志望校登録が必要です。最大で第6志望まで登録できます。志望校登録は、保護者向けサイト「my Z(マイゼット)」にログインいただき、[各種お手続き・お問い合わせ]→[会員情報の確認・変更]から行ってください。

「志望校別成績」を利用するためには、答案提出前に「my Z(マイゼット)」での志望校登録が必要です。最大で第6志望まで登録できます。志望校登録は、保護者向けサイト「my Z(マイゼット)」にログインいただき、[各種お手続き・お問い合わせ]→[会員情報の確認・変更]から行ってください。

※「myZ」について、くわしくはこちらをご覧ください。

また、志望校別成績を最大限活用するために、以下の点に気をつけてください。

◎必ず第1志望校を登録する。

◎難しい学校や行きたい学校ばかりではなく、選択肢として考えている学校のうち、チャレンジ校や安全校など、難易度の異なる学校をバランスよく登録する。

実力テスト成績表では、「志望校別成績」として、同じ学校を志望するライバルたちを母集団とした平均点を掲載します。志望校を決める目安となる「志望校判断表」も掲載しますので、これらをもとに、志望校までの距離をつかむことができます。

年3回ある実力テストのうち、4月号教材同封でお送りしている「志望校判断テスト」では、成績表とあわせて入試日程と偏差値をもとに学校を整理した「志望校判断表」も提供します。「志望校別成績」と「志望校判断表」を使って、第1志望校への意欲を高めつつ、現実的な併願プランを検討してみてください。

※「実力テスト」は、中学受験コース本科を受講中の方が対象となります。専科のみを受講されている場合、「実力テスト」の提供はございません。

次回の受験サポートは4月10日(木)更新予定です。

中学受験コース6年生受験サポートの記事一覧はこちら