今回は、新学年を迎える前にやっておきたい、5年生の復習ポイントについてお伝えします。

目次

6年生に向けて残り1カ月でできる<5年生の総まとめ>

4月より学年が上がり、新しい1年がスタートします。お子さまもいよいよ最上級生ですね。6年生の学習にスムーズにつなげるためには、この1年間で学んできたことをしっかり定着させておくことが重要です。そこで、今回の学習Topicでは、6年生の学習は5年生と比べてどのように変わるのか、そのために今何を復習しておくべきかについて、それぞれの教科ごとに紹介していきます。

国語

6年生では、5年生に引き続き、「熟語の組み立て」を学習します。より複雑な組み立てについて学習しますので、「熟語の組み立て」の種類を確認したり、「類義語・対義語」についても復習したりしておくと、6年生になったときに当該単元がわかりやすくなります。熟語の組み立てを意識することができるようになると、読解問題で知らない熟語が出てきたときでも、意味を推測して読み解く力も身につきます。まずは3月号で、「言葉の学習」の該当箇所を復習しておくとよいでしょう。

算数

5年生では、文章や条件から必要な要素を取り出し、図を使って表現・理解することが重要でした。たとえば、「割合」では、文章の中から「比べられる量」と「もとにする量」が何かを図示しながら判別して、計算をすることが必要でした。

このように、5年生の算数では、自分の解き方や考え方を図や式、言葉を使って、的確に表現できることを目標として学習してきましたが、6年生になると、それに加えて、適切な解法を選択して、筋道を立てて説明できることが求められます。

たとえば、比の単元では、「40個のクリップを兄と弟で3対2になるように分けたとき、兄のもらうクリップは何個ですか」というような文章題を扱います。 これには、直接40に5分の3をかける解法と、兄の個数をいったんx個として式を立てる解法が考えられますが、そのどちらかを選択して、筋道立った答案を作る必要があります。いずれにしても、計算式を羅列するだけでなく、式と言葉できちんと説明することが求められます。

5年生の算数の「平均/単位量/割合」では、単位量あたりの大きさや割合を学習しました。これは比の学習にもつながる部分がありますので、復習しておくとよいでしょう。

● 復習のポイント

5年生の算数の「平均/単位量/割合」を復習しておくと、6年生の「比」の単元で役立ちます。3月号では、第5回で復習をすることができるので、ぜひ活用してください。

理科

水溶液の単元は、6年生でも引き続き学習します。5年生では、水の温度と溶けるものの量の関係などについて学びましたが、6年生になると、酸性・中性・アルカリ性といった水溶液の性質なども登場し、学習の幅が広がります。3月号では、第3回で該当箇所の復習をすることができますので、ぜひご活用ください。

社会

5年生の社会では、日本の国土、産業の特徴や関係性を理解し、説明できることを目標に学習してきました。たとえば、「なぜ太平洋ベルトは海沿いに分布しているのか」の問いに答えられるようになるには、これまで学習してきた地理の知識を相互に関連づけて考えることが必要でした。

6年生の社会では、公民と歴史の学習が始まり、政治のしくみの知識を身につけ、日本の歴史の流れやできごとの因果関係を理解することが求められます。公民・歴史の分野の学習にはなりますが、5年生までに学習した地理の内容も学習の土台になります。たとえば、歴史を学習する際に、そのできごとがどこで起きたかを知るためには、地理の知識が必要で、そのことにより歴史がよりわかりやすくなります。

このように、5年生のうちに地理をしっかり身につけておくことは、今後の社会の学習に大いに役立ちます。中学校で地理の学習が始まったときにも、その知識をそのままいかすことができます。

● 復習のポイント

6年生では、公民と歴史を学習していくので、地理の学習は5年生で最後になります。3月号は地理の総まとめになっていますので、ぜひ活用してください。

英語

5年生の英語では、自分のことや身近な人について説明する表現を学習しました。3・4年生の学習から一歩発展して、まとまった英文を書いてスピーチとして発表するなど、英語を書いたり話したりするタスクも増えました。

5年生の段階では「文の中で単語や表現を入れ替えていろいろな英文を作成する」という力を身につけておくことが大切です。たとえば、10月号ではI want to go to Kumamoto.「わたしは熊本に行きたいです。」という文を学習しました。I want to ~. の~にあたるgo to Kumamotoをsee Tokyo Towerに変えると、I want to see Tokyo Tower.「わたしは東京タワーを見たいです。」という文を作成することができます。

6年生の英語では、中学生以降の英語学習に向け、文の語順への意識がとても重要になってきます。5年生のうちに、英文の中での単語や表現を入れ替える箇所に意識を向けておくことが、単語・表現単位での意味の理解につながり、文の語順理解の助けになります。

● 復習のポイント

6年生でも、スピーチ原稿を作成して発表する機会があります。3月号ではスピーチの復習ができますのでぜひ活用してください。

総まとめの仕上げは「学年末実力テスト」で

3月号の「学年末実力テスト」に取り組んで、1年間の総仕上げをしましょう。「学年末実力テスト」は「Z会小学生アプリ」に配信されます。タブレット上に書いて取り組み、そのままタブレットから提出することができます。学習の定着度を測り、Z会の添削指導者の採点・アドバイスを受けられる機会ですので、ぜひ活用して1年間の総まとめをしましょう。

取り組み方について、詳しくは「学年末実力テスト 詳細・スケジュールなど」(PDF)をご覧ください。

※「学年末実力テスト」は、国語・算数・理科・社会・英語のみになります。未来探究学習は、これまで通り「まとめテスト」に取り組みます。

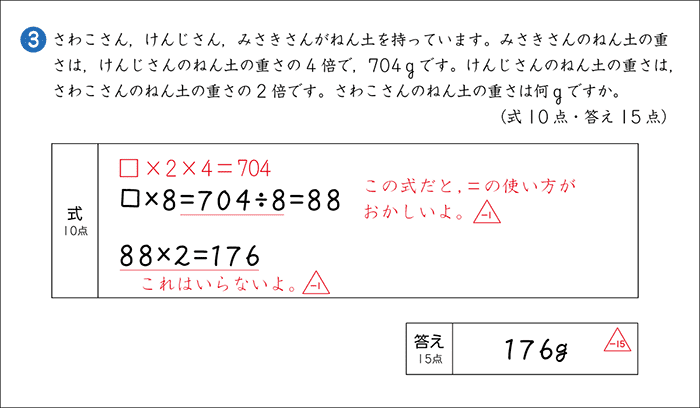

△「実力テスト」添削指導者の採点・アドバイス例

※画像は4年生の例です。

動画でご紹介! 「学年末実力テスト」の各教科のポイント

「学年末実力テスト」に取り組む前に、学年末実力テスト応援動画をぜひご覧ください。

・「学年末実力テスト」に向けてふだんの学習で気をつけること

・実力テスト本番に気をつける各教科のポイント

を動画にしています。ぜひ、お子さまと一緒にこちらからご覧ください(3月上旬公開予定)。

公立中高一貫校受検を目ざしている方へ

公立中高一貫校では、それぞれの学校で「適性検査」を実施しています。学校により出題傾向の違いはありますが、一般的には、一問一答で知識を問うような問題ではなく、思考力や表現力を問う記述式の問題が中心となります。こうした問題に対応できる力を養うために、小学生タブレットコースとあわせて、専科講座の「公立中高一貫校適性検査6年生」「公立中高一貫校作文6年生」の受講をおすすめいたします。詳細はオフィシャルサイトでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

・「公立中高一貫校適性検査6年生」、「公立中高一貫校作文6年生」について、詳しくはこちらから

※作文が出題される学校は、全国の適性検査を行う公立中高一貫校のおよそ7割です。「公立中高一貫校作文6年生」につきましては、受検予定の学校の試験科目をご確認のうえ、ご受講ください。

※小学生コース専科「作文5年生」をご受講中の方で6年生から「公立中高一貫校作文6年生」に変更を予定されている方は、3月1日(土)までに「Z会MyPage」からお手続きください。

2025年度より「学習topic」は「学習ナビ」にかわり、その月ごとの学習情報をお届けします。次回からは「小学生タブレットコース6年生学習ナビ」をご覧ください。初回更新は3/27(木)の予定です。お楽しみに!

小学生タブレットコース5年生学習Topicの記事一覧はこちら