「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

魚料理をおいしく食べよう!

魚料理のレシピを見ると、下ごしらえの段階で「塩を振って10〜15分おく」と書かれていることがあります。肉料理だと、塩を振ってすぐに調理することが多いのに、魚料理だと10〜15分置いてから調理するのはなぜでしょうか。実はこれ、塩味をつけるためだけでなく、魚の生臭さを取るために行う作業のひとつなんです。

このほかにも、魚料理ではしばしば、生臭さを抑える効果を持つ食材や調理法が用いられます。「魚のにおいが苦手な場合は、臭み取りの技を複数組み合わせる」「新鮮な魚を、魚の持ち味を生かして食べたいときには、臭み取りはほどほどにする」など、食べる人の好みや魚の状態に合わせて調節できると良いですね。今回は、魚料理の生臭さを抑える方法やその仕組みについてご紹介します。

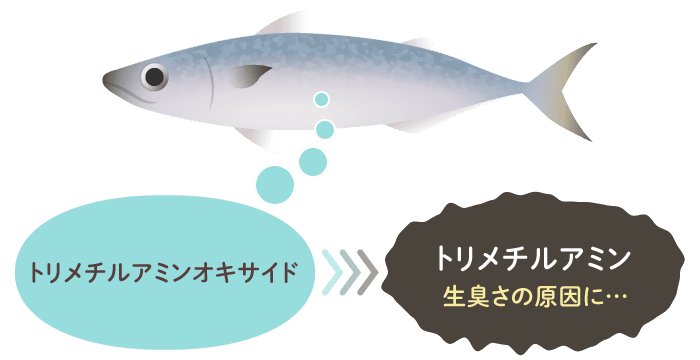

魚の生臭さは主に「トリメチルアミン」という成分によるもの。魚の体内に含まれるトリメチルアミンオキサイドという成分が、魚の死後、トリメチルアミンに変化するため、時間の経過とともに徐々に生臭さが増してきます。

現代では輸送技術や冷蔵技術の向上により、昔に比べて鮮度の良い状態で魚を食べることができますが、それでも魚の種類や状態によっては生臭さが気になることもありますよね。

魚に塩を振ると、表面の水分に塩が溶けて濃い塩水ができます。これにより浸透圧がはたらくため、しばらくすると魚の中から水分がしみだしてきます。ここに生臭さの成分も溶け込んでいるため、水分をしっかり拭き取ってから調理しましょう。この作業には、生臭さを抑えるほかに、魚の身の表面を引き締めて調理中に崩れにくくする効果もあります。

塩を振ってから拭き取るまでの時間は15分程度が目安ですが、鮮度の良い魚を使う場合はもっと短い時間で大丈夫。逆におつとめ品など少しにおいが気になりそうな場合は、塩の量をやや多めにし、長めの時間置いておくなどすると良いでしょう。

塩で臭みを取る場合、魚の身に薄く塩味がつきます。ムニエルや塩焼きのように塩味に仕上げる料理の場合、下味もつくので一石二鳥ですが、味噌煮や照り焼きのように他の調味料でも味付けする場合、味が濃くなりすぎることがあります。そのようなときには、塩と一緒に酒を振ると良いでしょう。5〜10分ほど置いたら、キッチンペーパーなどでしっかり拭き取ってから調理します。洋風の料理の場合はワインでも良いですし、照り焼きの場合は醤油とみりんを合わせたものを使うと、焼いたときにこんがりと良い焼き色がつきます。

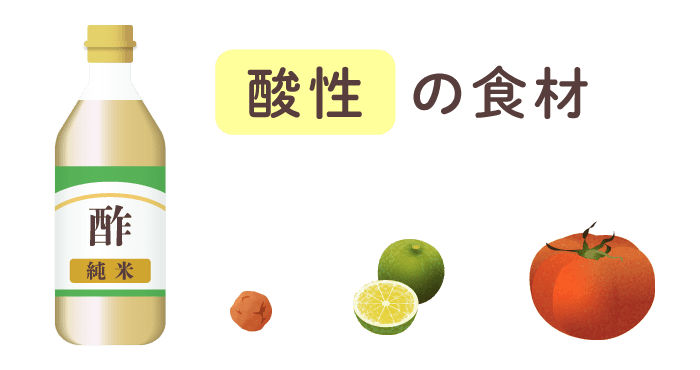

酒やワイン、醤油、みりんはいずれも弱酸性。トリメチルアミンは揮発することでにおいとして感じられますが、酸性の物質と結びつくことで揮発しにくくなるため、においが抑えられるというわけです。

酢や梅干し、柑橘類も酸が豊富です。サバを酢締めにする、イワシを梅干しと一緒に煮る、サンマにスダチを絞るなど、生臭くなりやすい青魚が酸性の食材と一緒に食されることが多いのは理にかなっていると言えます。洋風に調理するならトマトもおすすめですよ。

煮物にする場合「湯霜」という方法が使われることもあります。熱湯をかけて表面に熱を通し、軽く水洗いしてから調理します。生臭さの成分は魚の皮のぬめりの部分に多く含まれています。ぬめりはそのまま水洗いしてもなかなか取れませんが、熱で凝固させることで洗い流しやすくなるのです。

ほかのにおいで覆い隠してしまう方法もあります。胡椒や山椒、にんにく、しょうが、ローリエ、セージなどの香辛料は強い香りによって魚臭さを隠してくれます。また、魚をフライパンなどでこんがり焼くと、メイラード反応によって焼き色と香ばしいにおいがつきますが、このにおいも生臭さを覆い隠すのに有効です。

多くの魚料理では、ここまでに紹介したやり方をいくつか組み合わせて使っています。たとえばサバの味噌煮や生姜煮なら、酒を振って拭き取るか、湯霜にしてからネギや生姜と一緒に煮付けます。煮汁にみりんが入っていると、煮付けている間に成分の一部がメイラード反応を起こして香ばしい風味もつくでしょう。

サワラをアクアパッツァ風に仕上げるなら、塩を振って水気を拭き取ったら、表面をこんがりと焼き、ニンニクやトマトと一緒に煮ていきます。白ワインを使っても良いですね。味や見た目は全然違う料理ですが、組み立て方は結構似ているのです。

隠し味にお酢をちょっぴり

お酢を使うというと、酢の物や酢締めのように「酸っぱい」料理を想像するかもしれませんが、酸っぱくならないお酢の使い方もあります。たとえばサバの味噌煮を作るとき、1人前につきお酢を小さじ1/4〜1/2ほど入れてみてください。お酢に含まれる酢酸がトリメチルアミンと結びついて生臭さを抑えてくれます。

また、隠し味としてお酢を使うとコクが増し、味をしっかりと感じられるようになるので、少ない塩分でおいしく食べられる減塩効果も期待できます。味にメリハリがつくので、煮付けや照り焼きなど、甘辛い味付けの料理にはお酢の隠し味がよく合います。また、脂っこさを軽減してくれるので、脂のノリが良くてくどく感じられそうなときにもおすすめ。ぜひ一度お試しください。

次回は「鶏ささみの塩麹漬け」について、レシピと科学ポイントを解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。