子どもに限らず、大人も陥りがちな「わかったつもり」。学習を進める過程で「わかったつもり」を生まないようにするために、有効な方法はあるのでしょうか。具体的な方法と、「わかったつもり」にならないために重要なスキルの一つとされる【メタ認知】について、教育心理学や認知心理学を専門とされている東京学芸大学の犬塚美輪先生にうかがいました。

(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2019年3月28日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

「わかったつもり」になってしまうのはなぜ?

―― 人はなぜ「わかったつもり」になってしまうのでしょうか?

これに関しては、「人間はそういうふうにできている」としか言いようがないものなんです。「自分はわかっていない」と過小評価するよりも、「わかっている」と過大評価するくらいのほうが、人として健やかでいられますよね。それは大人も子どもも同じで、「放っておくと、人はわかったつもりになる」というのが、自然な姿なのだと思います。

したがって、「わかったつもりにならないように気をつけて勉強する」というのは、少し頑張らないとできないことなんですよ。

―― なにか、よい方法はあるのでしょうか。

自分の頭の中の状態を認識すること、その認識にしたがって必要な対応をとれるようになること。このスキルを高めていくと、「わかったつもり」を減らすことができます。こうした心の働きを、心理学では【メタ認知】といいます。

たとえば、買い物に行くときに「私はたくさんのことを一度に覚えられないから、買うものをメモしてから出かけよう」という判断・行動は、多くの方がしていることですよね。この場合、「私はたくさんのことを一度に覚えられない」という、自分についての【メタ認知的知識】をもち、その認識にしたがって「買うものをメモしてから出かけよう」という【メタ認知的活動】をしているといえます。

学習においてもこのような判断・行動ができるようになるには、まず「一般的に、人は一度にどのくらい覚えられるのか」「覚えられないときにはどう対処すればよいのか」といった知識をもっている必要があります。当然ながら、こうした知識は、生まれたときからもっているわけではないんですね。

小さな子が、持てそうにない量のおもちゃを抱えて「全部持てる!」と言いながら結局持てずに落としてしまうことがあるでしょう? あれは、「自分はどのくらい持てるのか」についての知識がない、あるいは、見積もりが上手にできないからなんです。このような見積もりや判断ができるようになるのは幼児期の後半ごろからと言われています。したがって、1・2年生のお子さんに対して「わかったつもりにならないように勉強しなさい」などと要求するのは、無茶な話なんですね。

保護者の方には、「普通、人はわかったつもりになるものだし、とくに子どもはそうなんだ」という認識をベースとしてもっていてほしいと思います。そして、高学年以降で「わかったつもり」にならないような習慣が身についていることを目指して、お子さまの学習にかかわっていただきたいですね。

「わかったつもり」にならない、家庭学習のコツ(1)低学年の場合

―― 低学年の子どもは、自分にできることの見きわめが難しいということですね。その前提をふまえて、保護者はどのように子どもの学習にかかわっていけばよいのでしょうか。

お子さん自身が、「自分は何がわかっていて、何がわかっていないか」に目を向けられるようなかかわり方がいいですね。具体的に、お子さんが漢字の勉強をしようとしている場面で考えてみましょう。どちらの声かけがよいと思いますか?

A「全部の漢字を3回ずつ書いて練習してみようか」

B「最初に1回全部書いてみて、書けなかった漢字があったら、それだけ3回ずつ書こうか」

学校の宿題は、Aのような方式で出されることが多いかもしれませんね。ただ、これだと覚えている漢字も全部3回ずつ書くわけですから、子どもは飽きてしまいがち。しかも、覚えていない漢字についてはもしかしたら練習が足りない可能性もありますよね。

Bはどうでしょう。こういう声かけだと、子どもはなるべく書けるようになりたいと思いますから、最初の1回をすごく気をつけて書いたりするんですね。2回目に書くときも、「次に書けなかった漢字があったら、その字だけ3回ずつ書くようにしようか」と言うと、子どもの意識が変わります。そのうち、「自分が間違えそうな漢字はどれかな?」と考えて、その字を気をつけて練習したりするようになるんですね。つまり、人に助けられながらではありますが、【メタ認知的活動】をし始めるわけです。

―― なるほど! 声のかけ方一つで、意識が変わるんですね。

漢字の書き取りのような単純な課題でも、「とにかく繰り返す」ばかりではなくて、1回練習するたびに、「じゃあ次はここを頑張ってみようか」と、「わかったつもり」になりにくい方法を具体的に提示しながらサポートすることが大事なんです。

そのうちに「自分はこの漢字がどうしても覚えられないんだ」と訴えてくるかもしれません。それも一種のメタ認知。自分の苦手なことに自分で気づけたわけですから、一歩前進ですよね。そういう訴えがあったら、「繰り返し書く」以外の方法として、「部首の意味を考える」「左右の組み合わせ(構造)を把握する」「似た漢字を集めてみて、どういうふうに使い分けるのか考えてみる」といった方法を提案してみるといいですね。むやみに繰り返すよりも、意味づけをしたほうが覚えやすいですから。

これはうちの子の例ですが、漢字の一部分が「目」なのか「日」なのかわからなくなってしまうというので、「じゃあ、どういう漢字が目で、どういう漢字が日か分けてみたら?」と言ったら、自分で分類してみて多少は納得感があったのか、「ちょっとわかったよ」と言っていました。

―― 漢字の書き取りや計算ドリルのような、単純反復で身につけていく課題でも、ただ繰り返すのではなくて、もっと別の方法があるよと教えていくことが大切なんですね。

そうです。低学年のうちに、「自分がわかっているところとわかっていないところを見つけるのって大事だな」と気づき、「どうすれば覚えられるかな?」と工夫する経験ができるように、段階を踏んでかかわっていくといいですね。そうすると、高学年以降「全体を理解する→理解できていないところを見つける→その部分を重点的に学習する」といった一連のサイクルを実践できるようになってきます。

ここがポイント!

【メタ認知】を促す声かけ例(低学年向け)

「間違えたところだけもう1回復習してみようね」

「覚えにくいものは、別の練習方法を考えてみようか」

「わかったつもり」にならない、家庭学習のコツ(1)高学年の場合

―― 高学年の子どもの場合はいかがでしょうか? 単純反復で対応できる内容が多かった低学年と比べると、難しさが変わってくると思いますが。

高学年で乗り越えなければいけない課題の一つは、抽象的な概念を理解するということです。代表的なものが算数の「割合」。今まで、1個、2個……というように見えるものを数で表していたのに、割合の単元では「全体を1とすると……」といった抽象的な概念が出てくるわけですから、子どもにとってはすごくしんどいんですね。

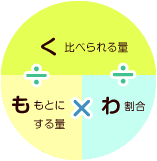

そういうときにやってしまいがちなのは、その場だけで通用するテクニックを教わって、それにあてはめて正解を出してしまうことです。たとえば割合だと「く・も・わ」という図が有名ですが(下図)、これを使うと、概念を理解できていなくても、機械的にこの図にあてはめて答えを出すことができてしまうんです。

一つ、興味深い事例を紹介しましょう。割合のテストをやってみると、小学校5年生より中学校2年生の方が成績が低いということもありました。これは、小5のときは「く・も・わ」のようなテクニックを覚えることで目の前のテストを乗り切っているけれど、数年経ってそうしたテクニックを忘れてしまうと、概念を理解できていない場合は問題が解けなくなってしまうということだと考えられます。

小学生のときの積み残しが中学生になってから判明しても、「関数って嫌い」とか「自分は数学が苦手なんだ」など、漠然とした苦手意識として捉えてしまいがちで、なかなか「割合の概念から復習しよう」とはならないんですね。ですから、小学校高学年というのは、「抽象的な概念を理解できるか」という大事な課題を抱えた時期だといえるわけです。

―― 低学年とは違った「わかったつもり」が起きやすいわけですね。

そうです。低学年では、テストでできなかった箇所=「わかったつもり」になっていた箇所だったのが、「テストはできているけれど、実はわかっていなかった」という事態が発生するのが、高学年以降なんですね。たとえば、割合の文章題が5問くらいあって、そのうち少しひねった1~2問が解けなかったとしますね。そういうとき、「応用問題が苦手なんだね」という捉え方をするのではなく、「もしかして、本質的なところが理解できていないのかもしれないな」と思ったほうがよいかもしれません。

―― 「概念が理解できているかどうか」という視点で見ると、テストの結果の見方が変わりますね。家庭でできることはあるでしょうか。

家庭で取り入れやすい方法は2つあって、1つは、「説明させてみる」ことですね。

家庭で取り入れやすい方法は2つあって、1つは、「説明させてみる」ことですね。

テストが返ってきたときなどに、「この問題の解き方がわからないんだけど、どうやって解くものなの?」「これってどういうことかよくわからないんだけど、教えてくれない?」などと尋ねてみるのです。それに対して、テクニックにあてはめたような説明をしたなら概念が理解できていないということなので、学校の先生を頼ってみてもよいかもしれません。保護者の方が納得できる説明ができれば、理解できているということです。

正解した問題についても、「これってどうやって解いたの?」などとたまにフェイクを入れるといいですよ。できなかった問題についてばかり聞いていると、子どもは「聞かれるということは、この問題はできてないということなんだな」と学習しますから(笑)。また、保護者ではなく友だちどうしで、教えあったり問題を出しあったりするのも、とてもよい方法です。

―― 2つめはどんな方法でしょうか?

2つめは、間違えた理由を考えてみることです。テストや添削問題の解き直しをするときなどに、明日の自分へのメッセージとして、なぜ間違えたのか、どうするとよかったのかも一緒に書いておくようにするといいですね。

もちろん、慣れないうちは見当外れの理由を書くこともあるでしょう。これも、最初から1人でできる子はいませんから、大人がサポートしてあげられるといいですよね。たとえば、子どもはよく「ケアレスミスをした」と言いますが、実際は、間違いには何かしら理由があるもの。「じゃあ、何に気をつけたらミスしなかったと思う?」と尋ねることで、【メタ認知】を促していくことができます。

ここがポイント!

【メタ認知】を促す声かけ例(高学年向け)

①解き方を説明させる

「こういう問題はどうやって解くの?」

「学校でどういうふうに教わってきたか説明してくれない?」

②間違えた原因を考えさせる

「○○だと思ったのはどうしてかな?」

「こうするとよかったな、と思うことはある?」

テストとは、「わかったつもり」に気づくきっかけ

―― 子どもの中には、間違っていることを認めたくないという気持ちもあるように思います。極端な場合、テストで100点がとれないと悔しくて泣いてしまったり。

そのようなお子さんは、どこかで「テストは100点じゃなきゃダメだ」と学習してしまっているんですね。保護者の方が「何点だったの?」「100点がとれてすごいね」「95点か、残念だったね」などと、点数にこだわる姿勢を見せていたのかもしれません。テストの中には、入試のように合否を決めるもの、プレッシャーのかかるものももちろんありますが、それ以外は「理解度を確認するためのもの」で、取り返しのつかないようなものではないんです。保護者の方もそれを心に留め、折に触れて「今気がつけてよかったね」と、テストを「わかったつもりに気づくための機会」と捉えられるような働きかけをしていくことがとても大事です。

―― とは言っても、100点をとると、やはりほめたくなってしまうと思うのですが。

点数だけを見て過度にほめることは、決していいことではありません。

とくに1・2年生のうちは、早期から一生懸命勉強している子は成績が高いのが一般的で、100点をとれることも多いと思います。が、4年生くらいになると、かけた時間よりも「どれだけ理解できているか」が大きく影響するようになり、早くから塾に通っていたからよい成績がとれる、というわけにはいかなくなってきます。

そうなったときに、子ども自身が「100点じゃないとダメなんだ」という考えをもってしまっていると、間違えたことを隠したりごまかしたりするようになってしまいます。もしお子さまがそういう考えをもってしまっていたら、保護者の方は、点数を見て責めたりせず、中身を見て「この問題ができたのはすごいじゃない。これ難しくなかった?」とほめたり、「どうやって解いたの?」と説明してもらったり、できなかった問題は「何に気をつければよかったかな?」と理由を考えるように促していきながら、「テストはうまく使うものだ」というふうに子どもの意識を変えていくことが必要ですね。

―― Z会の添削問題なども、理解度をはかるきっかけとして使っていただけたらいいなと思います。

認知心理学の立場からいうと、「わかったつもり」がないかチェックする意味でちょっとしたテストをしてみて、できなかったところを見つけて取り組むという学習法は、どんな課題でも共通して効率的なやり方だといえます。

問題を解いてみて、苦手なところや理解できていない箇所が見えてきたら、「こんなやり方はどうかな」と試しながら、より効果的な方法を見つけていく。いろいろ試したがるようなタイプの子は、自然にそうした工夫をするようになったりしますね。

逆に、すごくまじめで、小さいときから宿題でも何でも言われたとおり一生懸命やってきた子が、高学年になっていま一つ結果が出なくなってしまうということもよくあります。うまくいかないときに、勉強の量を増やす以外の方法を思いつかなかったら、中学以降、本当にしんどくなってしまいますよね。ですから小学生のうちに、修行みたいにひたすら反復するのではない別の方法を提案するとか、小テストを一緒に作ってみるといった働きかけを保護者の方からしてもらえると、子どもはとても助かると思います。

一生続く学びを支え、自分を導く【メタ認知】

―― お話をうかがって、小学生という時期は、学習内容そのものだけでなく、「学習方法」に関するスキルを身につけていく大切なスタート地点なのだと思いました。

そうですね。

自分が子どものころには思いもつかなかったような新しい知識や技術がどんどん生まれていることを考えれば、この先、学校で学んだことだけで対応できることはほとんどないと考えたほうがいい。働きながらも自分で自分の知識をアップデートしていかないと、仕事を続けていくこともままならない。すでにそういう時代になっています。

そういう時代において「自分は何ができるか」を考え、「足りないものは何か」「どのような知識を身につければよいか」を判断し、「そのためにはどのような勉強をするとよいか」「時間に限りがあるなかで、できるだけ効率よく勉強する方法は何か」と自分を導いてくれるものが、【メタ認知】なんですね。

私の恩師がよく使っている言葉に、「『学んだ力』と『学ぶ力』」というものがあります。「学んだ力」とは、身につけた知識・技能から得られる力で、「学ぶ力」とは、新しい知識や技能が出てきたときに対応する力のことです。学力というと、前者のほうが注目されがちですが、これからの時代においては、「学ぶ力」がますます重要になります。【メタ認知】は、その「学ぶ力」の一部であり、個人のキャリアを長期に支えるスキルだといえます。

小学生の子どもたちが今している勉強は、将来にわたって必要な「学ぶ力」を獲得していくためのものでもあります。保護者の方には、学習の量や点数だけに注目するのではなくて、お子さんが「よりよい学習の方法を獲得していくこと」を重視したかかわり方をしていただけるといいですね。

―― そうですね。ありがとうございました。

犬塚 美輪(いぬづか・みわ)

東京学芸大学 教育学部 教育心理学講座 准教授。博士(教育学)。東京大学大学院教育学研究科修了。日本学術振興会、東京大学先端科学技術研究センター、大正大学を経て、2017年より現職。専門は教育心理学、認知心理学。「文章を理解することについての心理学」に関心を持ち、文章理解のプロセスとその指導方法の開発に取り組んでいる。おもな著書に『認知心理学の視点―頭の働きの科学』(サイエンス社)、『論理的読み書きの理論と実践』(北大路書房)。