日々、国内・世界各地から寄せられるさまざまなニュース。子どもがニュースに関心をもち、それに対して意見をもてるようになるために、家庭ではどのようなことができるでしょうか。将来、入試で問われることもある時事問題への対応も含め、Z会エクタス栄光ゼミナールで難関国私立中学合格を目ざす子どもたちに社会科を教える髙原篤史先生にうかがいました。

(取材・文 浅田 夕香)

※本記事は、2019年11月28日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

ニュースに関心をもつことが大事なのは、なぜ?

―― そもそも、ニュースに関心をもつことは、なぜ大事なのでしょうか?

ニュースに関心をもつことが、「机上の勉強や自分自身と、世の中で起こっていることは結び付いている」ということをイメージできるようになることの助けになるからだと、私は考えます。

これからの社会で求められる力の一つとして、自分で課題を見つけ、その課題について自分で考え、行動したり、解決したりする力があることは、保護者の方もよく耳にされているでしょうし、2020年度の新学習指導要領でも言われていることだと思います。

これまで日本の多くの人たち――とくに40代以上――は、ものごとに臨む際、失敗しないように、うまくコトが運ぶようにと、想定しうる事態はすべて洗い出して準備する方法でやってきました。ところが、今の世の中は、その準備や想定を上回るようなことがどんどん起こるようになっています。それに対して、臨機応変に対応し切り抜けていく力が、日本全体で、あまりにも足りていないのが現状です。そこで、このような力の育成が目ざされているのだと思います。

未知の、あるいは想像を超えるできごとに対して、柔軟に対応し、もっている知見を総動員して解決をはかることができるようになるには、世の中で起こっていることやさまざまな人たちと自分がかかわり合っていることをイメージする力を、子どものころから少しずつ育てていくことが大事だと、私は思います。その手段の一つが、ニュースに関心をもつことではないでしょうか。

家庭でできる、子どもがニュースに関心をもつ方法

―― では、子どもがニュースに関心をもつために、ご家庭ではどのような働きかけをするとよいのでしょうか?

学年によってアプローチの仕方は異なるので、低学年と高学年に分けてお話しします。

まず、3年生くらいまでは、できるだけさまざまなことを実体験させてあげましょう。というのは、3年生くらいまでは、いくらニュースを見せたり、保護者が話を聞かせたりしても、自分とのつながりがイメージできなければ「おとぎ話」のように現実味のないものとして受け取ってしまうからです。したがって、将来、遠い世界の情報が入ってきたときに「これって前に家族で見たものだ」などと自分と結び付けて考えられるよう、まずは、実体験という「貯金」をたくさんしておくのです。

たとえば、旅行は異なる文化や習慣を知ることのできる実体験の一つですが、旅行に限らず、まだ見たことのない世界を見せてあげて、その子の世界を広げてあげましょう。

―― 4年生以上の場合はいかがでしょうか?

2つあります。1つ目は、日常的にニュースに接する機会をつくること。朝でも夜でも、休日だけでも構わないので、ニュースまたはニュースバラエティがテレビから流れている時間をつくることをおすすめします。

できれば、大人と一緒に見られるといいですね。そうすれば、子どもが興味をもった話題について一緒に話すこともできますし、大人の会話から子どもが視野を広げることもできますから。皆でかしこまって正座して見る必要はないですが、もし家族がそろう時間が限られているなら、ニュースを録画しておいて、皆がそろったときに見る方法もあると思います。

―― 2つ目は何でしょうか。

2つ目は、何か1つの事象を取り上げて親子で話す時間をつくることです。そうすると、世の中の事象と自分とのかかわりや、事象そのものへの理解が深まります。これは、純粋に自分の考えを言葉にする、また、言葉にする過程で自分の考えをまとめていくトレーニングにもなります。かしこまって「さあ時間です」と始める必要はなくて、食事のときでも、寝る前でも、車での移動中でもいつでも構いません。頻度も、「ときどきそんな時間がある」というのでよくて、毎日である必要はありません。

ただ、その際に保護者の方に意識していただきたいことが3つあります。

まず、子どもにとって身近な話題・事象を取り上げること。そうでないと、その事象が自分とつながっていることをイメージするのが難しくなってしまいます。たとえば、外国の出来事など、話題としてあまりにも大きい、あるいは、遠いものよりも、災害による停電の話題など、家族やその少し外の地域・日本でのできごとなど、身近なところから始めましょう。

次に、保護者の方が、多様な見方を示してあげること。「こういう見方もあるんだよ」「こんなふうに言っている人もいるんだよ」などと、逆の見方や、多様な見方があることも示してあげないと、子どもは、偏った、一面的な見方しかできなくなってしまいます。

最後に、大人の言葉で、大人の考え方や枠組みをそのまま説明すること。かみ砕いて説明するとなると保護者の方も大変ですし、子どもは、高学年くらいになれば、明確に理解できなくても「たぶん、こういうことだろうな」と思いながら話を聞けます。その結果、子どものなかに誤解が生じていても、いずれどこかで学べますし、子どもから「これってどういうこと?」と聞いてきたときに、かみ砕いて説明してあげればいいことです。

中学、高校、大学入試における時事問題出題の意図

―― 中学、高校、大学入試において、時事問題が出題される場合があります。それぞれの入試における時事問題の出題意図を教えていただけますか。

私立中学の場合、時事問題の出題には、社会や人とのかかわりをイメージできる子どもたちに入学してほしいという学校側の思いが反映されています。要は、「勉強は勉強」で完結しない、勉強したことを社会に生かしていく力を中学校で育てられる素養のある子を取りたいという意図だろうと考えます。

私立中学の場合、時事問題の出題には、社会や人とのかかわりをイメージできる子どもたちに入学してほしいという学校側の思いが反映されています。要は、「勉強は勉強」で完結しない、勉強したことを社会に生かしていく力を中学校で育てられる素養のある子を取りたいという意図だろうと考えます。

高校入試の場合は、時事問題にはそれほど重きが置かれていないのが実情ではないでしょうか。公立高校の場合、時事問題がまったく出ない都道府県もありますし、各都道府県や私立高校の出題状況を見ても、公立・私立とも、机上での学びを社会とつなげて考えることよりも、ほかの力を見ることを重視しているように感じます。ただし、推薦入試の面接では「最近関心をもったニュースは何ですか?」「◯◯(時事)についてどう思いますか?」と聞かれる場合はあるでしょう。

一方、大学入試では、小論文や教科横断的な総合問題などで、時事を題材にした問題・課題が出題されることがあります。題材となる事象に対する意見や考えを明確にもっているかどうかや、今後どのように解決したいのか、そのために大学で何をどんなふうに学びたいのかなどを知りたいという意図で出題されていると思います。

―― 小学生のうちからニュースに関心をもっている子は、時事問題にも対応しやすいものでしょうか?

そのとおりです。ただ、目前の入試を突破するためというよりは、目的の学校に入ったそのあと、さらに、将来、社会で活躍していくためという長期的な視点で、小学生のうちからニュースに関心をもつことを習慣化してほしいなと思います。

中学入試の時事問題―出題傾向と対策―

―― では、中学入試についておうかがいします。中学入試の時事問題には、どのようなパターンがあるのでしょうか?

大きく2つのパターンがあります。1つめは、時事そのものの知識や理解を問うパターン。2つめは、小学校で学習したことを問うために時事問題を切り口として使うパターンです。現状は、圧倒的に後者が多いですね。

加えて、最近出てきているのが、時事を題材にして情報の分析や比較をさせる問題です。たとえば、新聞の社説を3つ並べて、それぞれ異なる主張をしていることに気づかせる問題などが該当します。公立中高一貫校に増えてきています。

―― よく出る分野などはあるのでしょうか?

社会の場合、「いずれあなたたちも大人になるんだよ」ということを意識しているのか、選挙や政治など、子どもたちの将来にかかわる題材が多いですね。たとえば最近なら、「成人年齢の引き下げ」「訪日外国人」などを題材にした問題を出す学校が多く見られました。2020年入試だと、「消費税増税」や「東京オリンピック」などは頻出テーマになると思います。

また、理科の場合は、気象や自然災害、天体ショー、ノーベル賞などを題材にした問題が多い傾向にあります。さらに、最近では、小学校ではあまり取り上げられない題材、たとえば分子モデルやCTスキャン、サイフォンの原理などに関する文章を読み、そこに書かれている情報と、もともと習っている知識とを総動員させて解かせるような問題が出てきています。

―― 中学入試の時事問題に対応するには、どのような準備をするとよいでしょうか?

教室で教えている子どもたちを見ていると、子どもは、勉強として学ぶことは勉強の世界の中のことだと考えてしまい、そのままでは世の中の事象とつながっていかないことを実感します。教科に関しても同じで、「社会」の部屋にいるときには社会の勉強をしていると思っているので、そこで計算が出てくると「これって社会じゃないじゃん、算数じゃん」と子どもたちは言います。このように、子どもは枠組みから外れることをイレギュラーなことだと強く感じる傾向があるため、その枠を柔らかくする必要があります。イレギュラーと感じるようなことをあえて多く経験させ、枠自体を広げていくことも大切ですね。

時事を切り口に小学校での学習内容の理解を問う問題の場合、自分がもっている知識と世の中の事象を結び付けていくトレーニングも必要です。たとえば、子どもは「違憲立法審査権」という言葉を学んでも、実際にどんな場合に適用される権利なのかまでイメージしないまま、「それはそれ」と終わりになってしまいがちです。だから、塾の講師や保護者の方など、子どもの見方に近づいてきてくれる大人が介在して、「違憲立法審査権が適用された裁判はこれ」などと結び付きを示してあげる必要があります。

―― となると、大人にも知識が必要になるので、負担が大きいですね。

そうですね。であれば、中学生向けの新聞を活用するのもおすすめです。たとえば国会に与えられた権限の一つに「国政調査権」というのがありますが、連日のように国会で証人喚問が行われたとしても、それが国政調査権を行使しているのだということを一般のニュースだといちいち説明してくれません。それが、中学生向けの新聞だと、子どもの目線に立ってそこまで説明してくれます。なお、小学生向けの新聞もありますが、難関国私立中学をめざすお子さまには、中学生向けのものがちょうどよいように思います。

―― 保護者は、どのようにかかわっていくとよいでしょうか?

「自分が全部教えなきゃ」と考えるよりも、保護者の方もお子さまと一緒に勉強を楽しむくらいのスタンスでかかわっていただくのがいいですね。

子どもたちにとって大事なのは、世の中で起こっている事象は自分にもかかわっていることだというイメージをもてるようになることです。したがって、学んだ知識を単純な知識として機械的に身につけるのではなく、世の中や身の回りの事象とのつながりを意識しながら理解できるよう、また「大人になるとこうなるんだな」と、これから自分が生きていく未来の社会に対するイメージをもてるよう、一緒に楽しみながらかかわってあげてほしいと思います。そうすることで、ニュースそのものへの理解も深まりますし、学校で学んだ知識との結び付きも感じられると思います。

―― ありがとうございました。

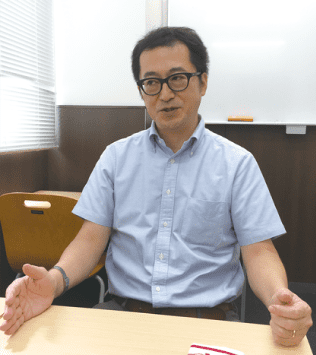

髙原篤史(たかはら・あつし)

筑波大学附属駒場中学校や「御三家」と呼ばれる都内最難関私立中学群(開成中、桜蔭中など)の合格を目ざすZ会エクタス栄光ゼミナール講師。成城学園校室長。専門は社会科。中学受験の指導歴は2019年で24年目。後進の指導や教材・テストの制作などにも携わる一方で、現在も受験生指導の第一線に立っている。栄光ゼミナールをはじめ株式会社栄光が直営する全学習塾を挙げて行われる授業力コンテスト(Excellentスタッフグランプリ)で3度優勝し2014年に殿堂入り。2016年には、フジテレビ系「めざましテレビ」の夏休み企画「受験に出るニュース」コーナーを担当。北海道出身。