ちょっと前まではお絵描きが大好きだったのに、今は宿題用の画用紙がいつまでも真っ白。作品を見せようともしない……。お子さまのそんな様子に「なぜ?」と疑問を抱いた経験がある方も多いのではないでしょうか。図画工作の授業は、小学校6年間を通して年間50~70コマもあります。だから、できれば「いやいや」ではなく、積極的に取りくんでほしいもの。今回は図画工作の意義、楽しみ方について、美術教育の分野でも活躍されている図工作家のミノオカ・リョウスケさんにうかがいました。

(取材・文 松田慶子)

※本記事は、2019年9月26日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

「評価のある世界」にうまく適応できない子もいる。だからこそ家での接し方が大切

―― 幼稚園や保育園のころは、自分から絵を描いたり空き箱で何かを作ったりして遊んでいたのに、いつの間にか図工が苦手になったというお子さんは多いものです。なぜそうなってしまうのでしょう。

さまざまな理由があるとは思いますが……。ひとつには、小学校に入り図画工作の授業が始まると、どうしても先生の評価を受けるようになりますね。それまでとは異なる世界に放りこまれるわけですから、やはり子どもながらに評価を気にするようになってしまうということはあると思います。

実は、指導する先生の側にも「評価をどうつけたらいいかわからない」と悩んでいる方が多いようです。東京都や京都府、兵庫県などの一部の自治体の小学校には、図画工作の時間だけを受け持つ「図工専科」の先生が配置されていますが、それ以外の多くの小学校では担任の先生が図工を教えます。専科でない先生は、どのように評価するかで悩むことが多く、その結果、どうしてもマニュアルに沿った指導になってしまう。

「評価のある世界」とその基準に、先生と子どもの両方が合わせようとして苦しむという現象が起こっているわけです。だからこそ、学校とは別の軸として、家での接し方が大切ともいえます。

図画工作は「おもしろがる練習」。「おもしろがる」力は、学びつづける心の支えに

―― そもそも、図画工作を学ぶことにどんな意味があるのでしょうか。

まずは「実践力がつく」ということですね。図画工作というのは頭で考えたこと、思い描いたものを、体を動かして見える形にするわけですが、大きな魅力としては「失敗がない」ということがあります。親や先生の目から見てわかりやすい作品でなくても、きっと美しい部分やハッとさせられるような表現があります。なんでも考えたことにチャレンジできて、どういうかたちにせよ、作品として結実する――それが図画工作の魅力ですね。

ものをつくるとき、誰しも「この色をここに置いたらいいんじゃないかな」「この素材を使えば表現できるんじゃないかな」などと、さまざまなことを考えながら進めますね。それで実際に手を動かしてみる。これは、言うならば「想像して、仮説を立てて、検証して」いるわけですから、ものごとを実践していくトレーニングになります。と、堅い言い方をしてしまいましたが(笑)、ぼくは図画工作を「おもしろがる練習」だと思っているんです。

―― 「おもしろがる練習」ですか?

そうです。自分なりにおもしろいと思えるツボを見つける練習ともいえます。

これは、算数や国語などのいわゆる“勉強”にもつながる力です。計算したり暗記したりといった“勉強”は、疑問に思ったり考えたりといった、広い意味での“学び”の上に成り立っていると考えられますよね。“おもしろがる力” は、この“学び”の1つなのです。

―― 知識とか技能といった「見える学力」は、意欲や関心などの「見えない学力」の土台の上に育つものだと言われます。まさにその表から見えない力の1つが“おもしろがる力”だとお考えなのですね。

はい。“おもしろがる力”がなくても勉強はしていけます。でも多くの場合、どこかでふと「なぜ勉強しなくてはいけないんだろう」と行き詰まるときが来ます。そのとき“おもしろがる力”があれば、「これはおもしろいな」「これはできるようになりたいな」と、支えとなるものを見出して学びつづけることができるのですが、そうでないと心が折れたままになってしまう。だから、高いレベルを目指すご家庭こそ、端折らずにこの“おもしろがる力”を鍛えておくことが大事だと思います。

はい。“おもしろがる力”がなくても勉強はしていけます。でも多くの場合、どこかでふと「なぜ勉強しなくてはいけないんだろう」と行き詰まるときが来ます。そのとき“おもしろがる力”があれば、「これはおもしろいな」「これはできるようになりたいな」と、支えとなるものを見出して学びつづけることができるのですが、そうでないと心が折れたままになってしまう。だから、高いレベルを目指すご家庭こそ、端折らずにこの“おもしろがる力”を鍛えておくことが大事だと思います。

子どもはもともと、おもしろがることは大得意なんですよ。その喜びを、大人が「そんなことはつまらない」と否定してしまうと、“おもしろがる力”に蓋がされてしまう。だから、むしろ大人はどんどん乗っかってあげるほうがいい。図画工作は「脱線」ができる教科です。ちゃんと“おもしろがる力”を発散させ、伸ばしてあげることが、図画工作の意義だとぼくは考えています。

大人も“おもしろがる力”が大事!苦手意識をもつ子には、ほめる作戦で

―― 子どもが図画工作に苦手意識をもたないようにするには、どうしたらいいでしょうか。。

親や周りの人が、徹底して肯定することです。作品を見たら、「この色がいいよね」「ここの描き方がおもしろいね」「集中してがんばったね」……なんでもかまわないので、ぜひほめてあげてください。子どもはほめられるとやっぱりうれしいので、もっと自由に“おもしろがる力”を発揮するようになります。

親や周りの人が、徹底して肯定することです。作品を見たら、「この色がいいよね」「ここの描き方がおもしろいね」「集中してがんばったね」……なんでもかまわないので、ぜひほめてあげてください。子どもはほめられるとやっぱりうれしいので、もっと自由に“おもしろがる力”を発揮するようになります。

また、ぜひ作品を部屋に飾ってみてください。家族が作品を大事にしてくれているとわかるのは、お子さんにとって心の栄養になります。僕自身、子どもの作ったものは、絵でも手紙でも工作でも何でも飾っていました。うちの子どもたちは図工に苦手意識をもった時期があったのですが、「お父さんの宝物だ」と貼り続けたことで最終的には好きになったようです。

―― でき上がった作品にほめられる点が見つけられなかったら、どうしたらいいでしょうか。

そこは大人の“おもしろがる力”が問われるところです。これまでの知識や経験を総動員して探してください。作品として目の前にある結果だけではなくて、過程にも目を向けてください。きっとどこかいいなと思える点があるはずです。

それから対話すること。「ここはどうやってやったの?」と聞いてみる。子どもにとっても興味をもってもらえるのはうれしいし、そうやって話を聞くなかで「いいところ」が見つかるかもしれません。

とにかく「いっしょに『おもしろがる練習』をする」のだと思って、いいところ探しを本気になってやってみること、そして伝えることです。本人が工夫したところをうまく言ってあげられなくてもいいんです。意外なところをほめられても、それはそれでうれしいものだし、子どもなりに心に残るものです。ただし、うそくさいのはすぐばれますよ(笑)。子どもは賢くて、「うそっぽいな」「誘導しようとしているな」というのはすぐに気づきます。自分のなかから出てきた本当の言葉で、「いいな!」と思ったところを伝えてあげてください。

大人にできるのはきっかけ作り。「一緒にたくらむ」感じが大切

―― 家庭での具体的な関わり方を、もう少し教えてください。絵の宿題などで、何を描けばいいか決められないお子さまに対して、どんな声をかければいいでしょうか。

よく「正解がないのだから好きなものを自由に描きなさい」という言い方をすることがありますが、「何をしてもいい」といわれたら、大人だって困りますよね。ある程度の道筋は示してあげたほうがいいと思います。

「とりあえず好きな色選ぼうよ」から始めてもいいですよね。誰でも好きな色はありますから。「それでぐるぐる描いてみようよ、何に見える?」とか、とにかく、手と頭を動かすきっかけを与えてあげる。

描くテーマ自体に困っているようなら、一緒に遊びにいってもいいですね。

なにも大掛かりなイベントにしなくても、すごいところに行かなくてもいいんです。親が一生懸命テーマパークや動物園に連れて行けば子どもが楽しむということでもないですからね。

大事なのは「一緒にたくらんでいる」感じを出すことです。美術教室やワークショップで子どもたちと接するなかで気づいたのですが、たとえば「〇時までに終わりましょう」というより、「〇時までに終わらなきゃいけないんだって。だからがんばっちゃおう」と言うと子どももワーッとノッてくれるんですね。大人が一緒に「たくらむ」雰囲気をつくると、子どもたちがノリやすいようです。

技術は練習すれば上達する。手を出さずに、がんばる姿勢を応援すること

―― 制作の手が止まってしまったときは?

考えている時間、「考えを蒸らしている時間」かもしれないので、しばらくそっとしておいていいでしょう。

でも飽きてしまったような子には、「こっちを使ってみたら?」と新しい画材を与えたり、「こういう持ち方もあるよ」と、エンピツや筆の持ち方を提案したりすると、もう一度がんばる様子が見られます。ご家庭では難しいかもしれませんが、できる範囲で気分を切り替えられるような声をかけてはどうでしょうか。

―― 手伝ってもいいでしょうか?

基本的には手を出さないほうがいいと思います。他の人が手を出すと自分の作品ではなくなってしまうんですよ。頼まれたところだけ、ちょっと手を貸すぐらいはいいでしょう。頼まれてもいないのに横から手を出すのは禁物です。

―― 図画工作は努力しだいで上達するものでしょうか。

「技術」は確実に上達します。表現には伝えたい内容と伝える技術が必要ですが、技術はスポーツと同じで、くり返し練習することや、よりレベルの高いものを見ること・まねることでうまくなります。

ただ、本当は技術以前に「自分は何を伝えたいか、何を言いたいのか」という部分を明確にすることが大切ですね。でも、それもなかなか簡単ではない(笑)。

だから、とりあえずは手を動かすことです。実際に手を動かしてみるなかで、伝えたいことも、それを表現するために必要な技術は何なのか、ということもはっきりしてきますね。

だから、もちろん最初からうまくいくわけではないですけれども、そうやって試行錯誤していくことで、自分のやりたいことができるようになってきますよ。

教室を離れても“おもしろがる力”ははぐくめる。表現する力も伸びる

―― いま、学校によっては鑑賞教育に力を入れているところもありますが、美術館やギャラリーへ行くことについても苦手意識をもつ子どもが多いと聞きます。子どもがもっと気軽にアートに親しむようになるためにはどうすればいいでしょうか?

ぼくが子どもと美術館に行くときによくやるのは「作品を1個だけ買うならどれにする?」と聞くこと。「絵の順番を無視してもいいし、解説を全部読む必要もないから、ザーッと見て好きなのを1個見つけようよ」というと、子どもは興味津々で観ます。決まったら、どうしてそれが好きなのか、おしゃべりします。そんな感じで、ゲーム性というか、楽しい感じを出すといいですよね。

ぼくが子どもと美術館に行くときによくやるのは「作品を1個だけ買うならどれにする?」と聞くこと。「絵の順番を無視してもいいし、解説を全部読む必要もないから、ザーッと見て好きなのを1個見つけようよ」というと、子どもは興味津々で観ます。決まったら、どうしてそれが好きなのか、おしゃべりします。そんな感じで、ゲーム性というか、楽しい感じを出すといいですよね。

ヨーロッパの美術館では、小学生グループが絵の鑑賞をしている光景をよく見るんですよ。でも別に高尚な話をしているわけではなく、「この人がうちの隣のおばさんに似てる」とか、好きなことを言っている(笑)。

―― そんなたわいないおしゃべりでいいんですか?

いいんですよ。立派な鑑賞です。何かに見立てて楽しむのでもいいです。鼻が大きいね~!とか、「見たまま」な感想でもいいんです。ぜひ親子で、自分がおもしろいと思う点、気になった点を話してください。そうする中で、“おもしろがる力”だけでなく、伝える力、表現力がつくはずです。

必ずしもみんなが芸術家になる必要はありません。また、こういう芸術だけが正しい!というものもありません。ただ、社会で生きていくうえでだれしも何らかの表現を行っていくわけですから、子どものときからはぐくんできた「おもしろがる力」や表現力は一生、社会で生きていくうえで支えとなるはずです。

―― どうもありがとうございました。

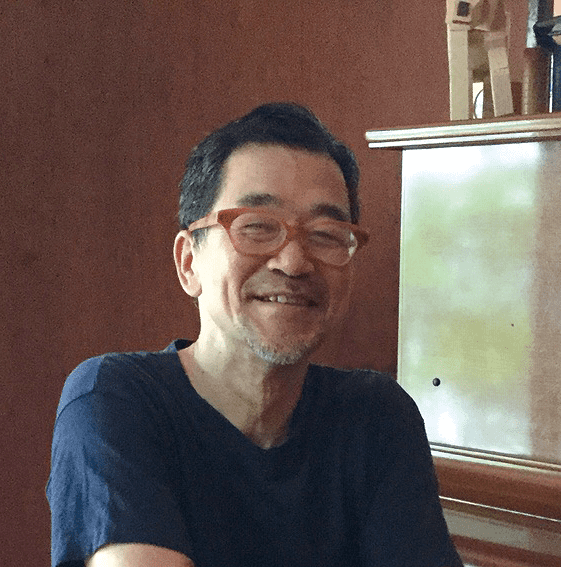

ミノオカ・リョウスケ(みのおか・りょうすけ)

1961年兵庫県生まれ。1984年滋賀大学教育学部美術科卒業。1987〜89年アメリカThe Art Students League of NewYorkに在学。絵本、イラスト、クラフト作品を制作する一方、ワークショップや講演、執筆を通し、子どもと大人を対象とした美術教育にも取り組む。『楽しみながら才能を伸ばす! 小学生の絵画 とっておきレッスン』(メイツ出版)は、ロングヒットの美術教育本。著書には、絵本『まんまるダイズみそづくり』(福音館書店)、『じょうききかんしゃビーコロ』(童心社)などがある。