目次

朝、お子さまにこんな様子は見られませんか?

体や心の不調のサイン

- 自分で目覚めることができない

- あくびが多い

- 朝食をおいしそうに食べていない/朝食をまったく食べられない

- なんとなく体がだるそう

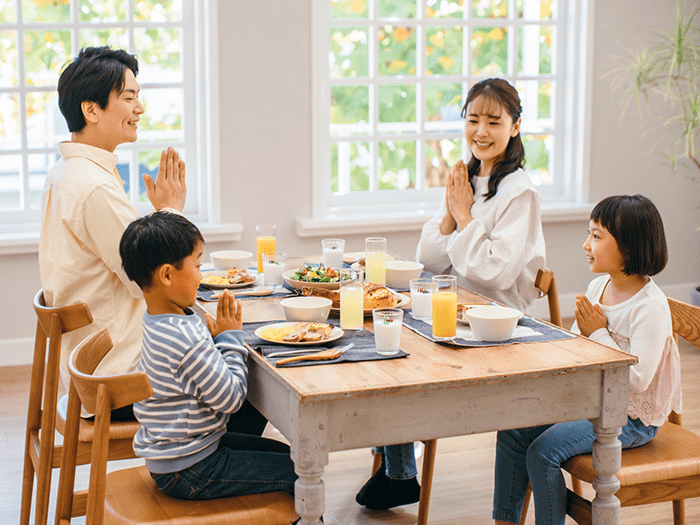

こんな様子は見られず、毎日元気に過ごしているお子さまも多いことでしょう。でも、朝に一緒に過ごす時間が短く、「あれ? 子どもが朝どんな様子か、よく覚えていないな……」という方もいらっしゃるかもしれませんね。そのようなご家庭は、朝食を家族で一緒にとることから始めてみてはいかがでしょうか。

お子さまが朝食をとっているときに、ご自身は家事や朝の支度をしながら「早く食べなさい」「忘れ物はない?」「宿題はやった?」といった会話を慌しく交わすことも多いかもしれません。または、出勤時間の都合などでお子さまとは朝食の時間がずれていて、家族一緒に朝食というのはなかなか難しいかもしれません。

しかし、家族でとる朝食の時間は、親子間のコミュニケーションを良好に保つとともに、お子さまの体や心の状態を見極める重要な時間となります。お子さまの生活習慣を整えるためにも、ぜひ実践してみてください。

朝の光で脳をリセット!

お子さまは、朝自分で目覚めることができていますか?

人間の生体時計は約25時間ですので、放っておくと1日の長さである24時間との間にズレが生じ、夜更かし→朝寝坊という悪循環に陥りやすくなってしまいます。しかし、朝の光を浴びることで毎日脳をリセットすることができるのだそうです。お子さまが自分で目覚められるようになるまで、朝起きる時間になったらカーテンを開けてみましょう。それでも起きられない場合は、お子さまを起こしたあと、次のことを試してみてください。朝からしっかり動けるようにお子さまが変化してくると思います。

2.朝食の準備の手伝いをする

生活習慣を整えるためには、まず早起きの習慣を身につけるのがいちばん効果的です。そして、日中はよく運動することで夜の寝つきもよくなります。十分な休養・睡眠、バランスの取れた食事、適切な運動を心がけることが、お子さまの生活習慣の確立につながります。これは小学生のうちに身につけておきたいですね。

生活習慣を整える方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェック!

・「生活習慣を整えるヒント ―小学生の排便習慣について知っておきたいこと―」

消化器内科医の松生恒夫先生に、食事や生活リズムなど「元気な腸」を育てる方法を教えていただきました。

後半期の学習もZ会で万全!

今後の学習の土台となる部分を多く学習する4年生。Z会では今後の学習を見据えて教科書から一歩踏み込んだ発展的な問題を解く力まで身につけていきます。

10月号以降に学習する5教科の重要ポイントについて、下記の記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

次回は各教科の苦手になりやすいポイントと、その解決法についてご紹介します。9/24(水)の更新をお楽しみに!