「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

内側だけ固まるのはなぜ? 温泉卵の不思議

卵をゆでると固まります。白身の方が外側にあるので、ゆで時間が短ければ白身だけ固まって黄身は半熟に、しっかりゆでれば白身も黄身もしっかり固まります。一方、温泉卵は、白身はとろとろのまま黄身は半熟。なぜ外側にある白身が固まらないうちに、内側の黄身が固まるのでしょうか。

今回は、卵が固まる仕組みや温泉卵の不思議についてご説明します。温泉卵の作り方のほか、夏休みの宿題に使えそうな研究テーマについても紹介しますので、ぜひお子さまと一緒に試してみてくださいね。

卵が固まる仕組み

そもそも卵をゆでると固まるのはなぜでしょうか。これには、卵に含まれる「タンパク質」という成分が関係しています。タンパク質は生き物の体を構成する重要な成分の一つで、卵だけでなく肉や魚にも、そして私たちの体にも多く含まれています。

タンパク質と一口に言っても実に多くの種類があり、丸いもの、細長いもの、粒状のもの、ひも状のものなど様々な形をしていますが、基本的にはどれも、約20種類の「アミノ酸」というパーツが鎖のようにつながり、折りたたまれてできています。そして、これらのパーツの組み合わせや順番、折りたたまれ方によってそのタンパク質の性質が決まります。

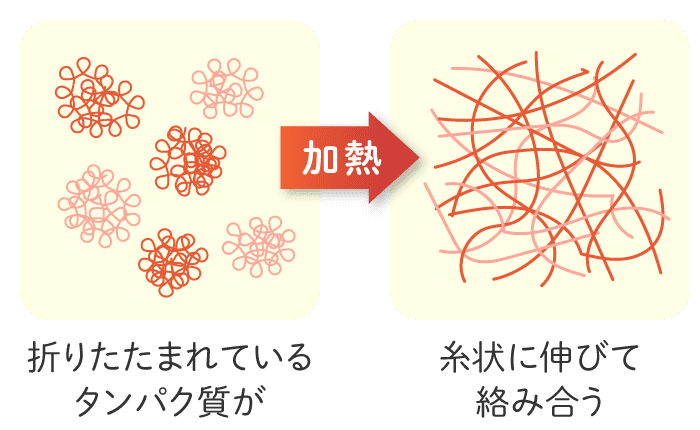

卵に含まれるタンパク質の多くは、アミノ酸の鎖が小さな粒状に折りたたまれています。生卵は、液体の中にこの粒が漂っている状態なので、自由に流れたり形を変えたりすることができます。

しかし、ここに熱を加えると、折りたたまれていた鎖がほどけて広がります。糸状に伸びたタンパク質はお互いに絡み合って網目のようになるため、粒状だったときのように自由には動けなくなってしまいます。こうして卵は固まるのです。

このような変化は、熱を加えるだけでなく、酸や塩の存在によっても促進されます。そのため、ゆで卵を作る際、お湯にお酢や食塩を入れると、殻にヒビが入ってもすぐに白身が固まってヒビがふさがるため、中身が流出しにくくなります。

温泉卵の不思議

卵をゆでると、お湯に接している部分から熱が伝わるため、外側にある白身が先に加熱され、それから黄身に熱が加わります。したがって短い時間で取り出せば、白身だけが固まり黄身はとろとろの半熟卵になりますし、しっかりゆでれば黄身まで固ゆでの卵が出来上がります。

ところが温泉卵では、白身はとろとろのまま、黄身の方は半熟に固まります。なぜでしょうか。

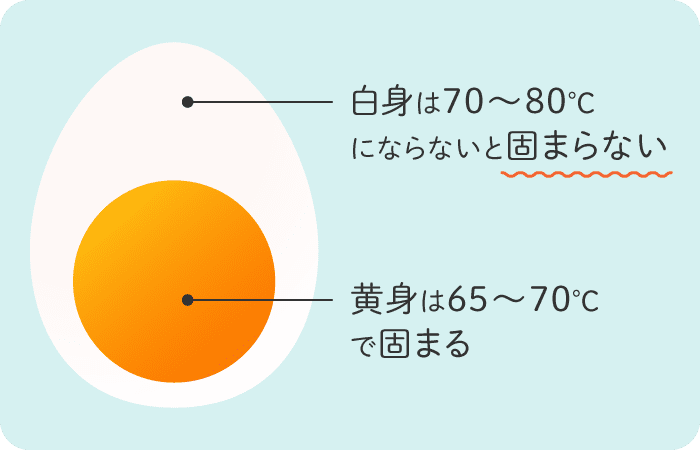

これには、白身のタンパク質と黄身のタンパク質の違いが関係しています。白身の主要なタンパク質は58℃くらいから少しずつ固まり始め、60〜65℃で白くやわらかいゼリー状になり、70〜80℃で完全に固まります。段階的に固まるのは、白身の中に比較的低い温度で固まるタンパク質と、高い温度で固まるタンパク質が含まれているからです。一方、黄身は65℃くらいから固まり始め、68〜70℃でほぼ完全に固まります。

このように、黄身の方が低い温度で固まるため、黄身は固まるけれど白身は完全に固まらない65〜70℃の温度帯を保ったままゆっくり加熱すれば、黄身は半熟、白身はとろとろの温泉卵ができるというわけです。

温泉卵の黄身だけが半熟で、白身がとろとろなのは……

黄身は固まるけれど白身は完全に固まらない65〜70℃の温度帯のお湯で、ゆっくり加熱するから!

温泉卵の作り方

材料

- 卵 1個

- 沸騰したお湯 適量

用意するもの

- ふたつきのどんぶり(ふたがない場合は皿などで代用)

1.下準備

卵はあらかじめ冷蔵庫から出し、20〜30分ほど置いて室温に戻す。

2.お湯をそそぐ

卵をどんぶりに入れ、沸騰したお湯をどんぶりのふちから注ぎ入れる(お湯を卵に直接かけないように注意する)。

※容器や卵に熱が奪われるため、70℃近くまで温度が下がります。

3.30分温める

どんぶりにふたをしてそのまま置いておく。30分経ったら取り出し、冷水で冷まして出来上がり。

殻を割って器に出し、だしつゆをかけて食べたり、サラダやカレー、牛丼などの料理に乗せたりするのもおすすめです。

炊飯器を使う方法

炊飯器の保温モードはだいたい65℃前後を保つように設定されているので、これを利用して温泉卵を作ることもできます。

1.卵とお湯を入れる

炊飯器(5合炊き)の内釜に室温にしておいた卵を入れ、沸騰したお湯を3合の線までそそぐ。さらに、常温の水を4合の線まで注ぐ。

※内釜や卵に熱が奪われるため、70℃前後に温度が下がります。内釜の材質や卵の数によっても温度が前後するので、温度計で確かめるとより正確です。

2.保温する

ふたをして保温モードにする。30分経ったら取り出し、冷水で冷まして出来上がり。

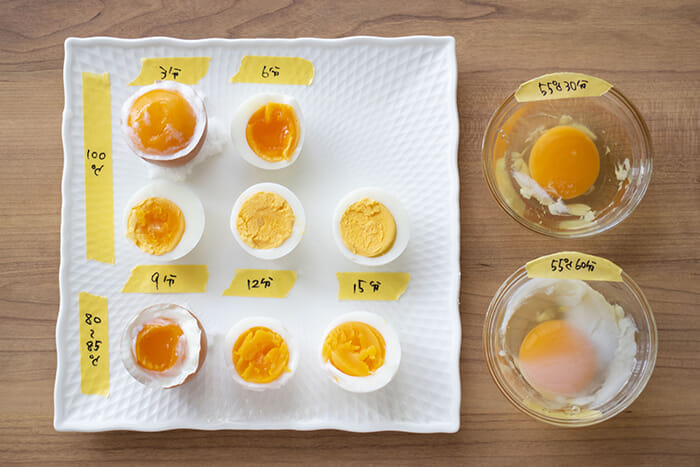

プラス知識! ゆで卵の実験

加熱温度と時間によって半熟や固ゆで、温泉卵など、様々な状態のゆで卵を作ることができます。夏休みの自由研究に、条件を変えて作り比べてみるのはいかがでしょうか。

比較実験をする場合に重要なのは「条件を揃えること」です。常温の水に卵を入れてゆでると、沸騰する(または目的の温度に達する)までの時間を一定にするのが難しいため、沸騰したお湯(または目的の温度に達したお湯)に卵を入れてゆでるのが良いでしょう。卵は常温に戻してから使う、網じゃくしやお玉でそっと入れるなどの工夫をすると、ヒビが入りにくいです。また、ゆであがった卵は、すぐに冷水で冷やすようにすると、余熱で固まるのを防げますし、殻もはがれやすくなります。

温度や時間の条件は、卵の殻に鉛筆で記入しておくと、お湯に浸けても消えてしまわないのでわかりやすいですよ。

<実験条件の例>

- 沸騰したお湯(100℃)に入れて3分、6分、9分、12分加熱:

時間が短いと黄身まで熱が伝わらずにやわらかいままで、時間が長くなるほど黄身に熱が伝わって半熟〜固ゆでになることを確かめる。 - 80〜85℃のお湯に入れて9分、12分、15分加熱:

100℃よりも固まるのがゆっくりだがちゃんと固まることを確かめる。 - 65〜70℃のお湯に入れて15分、30分加熱:

温泉卵の条件。白身はとろとろのままだが、十分に加熱すると黄身はある程度固まることを確かめる。 - 50〜55℃のお湯に入れて30分、60分加熱:

どれだけ加熱しても固まらないことを確かめる。

次回は「仕上がりに差が出る!? ポテトサラダのポイント」ついて解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。