「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

お弁当をよりおいしく!冷めてもおいしいハンバーグ

家で食べるふだんの食事では、できたてを出したり冷めたら温め直したりして、温かい料理を温かい状態で食べることができます。一方、お弁当は時間が経ってから冷めた状態で食べることが多いですよね。料理は、提供する際の温度によって味わいや食感が変化することがあるため、お弁当に入れる料理はふだんの料理とは異なる注意点やコツがあります。

今回は、大人にも子どもにも人気のハンバーグを例に挙げ、冷めてもおいしく食べられるように作るコツと、お弁当用ハンバーグのレシピを紹介します。

お弁当には豚肉か鶏肉

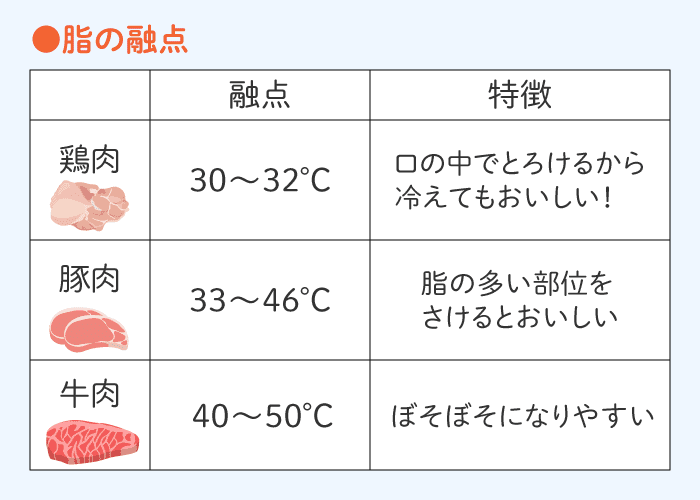

肉料理を冷めた状態で食べる場合、脂の融点、つまり脂がとける温度に注意が必要です。鶏肉の脂の融点は人の体温よりも低い30〜32℃なので、冷えて固まっても口の中でとろけます。一方、牛肉は人の体温よりも高い40〜50℃なので、冷えた牛肉料理をそのまま食べると、固まった脂がボソボソとして口当たりが悪くなりがちです。豚肉はその中間の33〜46℃。牛肉ほどは気になりませんが、豚バラなどの脂が多い部位は避けた方が良いでしょう。

ハンバーグに使うひき肉は一般的に、牛ひき肉か合いびき肉を使うことが多いですが、脂の融点を考慮するとお弁当には豚ひき肉や鶏ひき肉がおすすめです。牛肉を使わない分、塩の代わりに顆粒コンソメを加えたり、玉ねぎをよく炒めたりしてコクと風味を補いましょう。

また、一般的なハンバーグのレシピでは、ハンバーグを焼いたときに出た肉汁をソースに再利用することがあります。しかし、肉汁と一緒に流れ出た脂は冷えると白く固まってしまいます。お弁当に使う場合は、フライパン上の肉汁や脂を一度拭き取ってからソースを作りましょう。

気温が低い冬は鶏ひき肉を使った和風ハンバーグもおすすめです。鶏ひき肉は、牛や豚に比べると味わいが淡白なので、洋風ハンバーグにすると違和感を感じるかもしれませんが、甘辛い照り焼き風のタレを絡めると、コクが出ておいしいつくね風のハンバーグになります。

お弁当用の洋風ハンバーグ

材料(小さめのハンバーグ6個分)

- 豚ひき肉 150g

- 玉ねぎ 1/2個(100g)

- 油 小さじ1

- 顆粒コンソメ 小さじ1

Aパン粉 大さじ2

A牛乳 大さじ2

A砂糖 小さじ1/2

A胡椒 少々

Aおろしにんにく チューブ5mm分

Bケチャップ 大さじ2

Bウスターソース 大さじ1

1. 玉ねぎを炒めて冷ます

玉ねぎをみじん切りにする。フライパンに油を入れて熱し、玉ねぎを入れて弱めの中火で10分ほど炒める(ずっと混ぜ続ける必要はないので、ほかの作業をしながらでOK。ときどき様子を見ながらじっくり炒めます)。薄く色づいたら火を止め、粗熱をとる。

2. ひき肉を練る

ボウルにひき肉と顆粒コンソメを入れてよくこねる。粘り気が出てきたらAの材料を加え、かき混ぜるようにこねる。材料がまんべんなく混ざったら6等分して丸める。形を整え、両手でキャッチボールをするように左右に投げて空気を抜く。

3. 焼く

テフロン加工のフライパンを使う場合は、常温のフライパンに2のタネを並べ、火にかける。加工のないフライパンを使う場合は、温めたフライパンに油をひいて2のタネを並べる。

弱めの中火で2〜3分焼いて焼き色がついたら裏返す。蓋をして弱火で5〜7分焼く。串を刺して、透明な肉汁が出てきたら取り出す。

4. ソースを作る

フライパンに残った油をキッチンペーパーで拭き取り、Bの材料を加える。焦がさないよう混ぜながら、弱火で軽く煮詰めてできあがり。3のハンバーグにかける。

鶏ひき肉の和風ハンバーグ

材料(小さめのハンバーグ6個分)

- 鶏ひき肉 150g

- 玉ねぎ 1/2個(100g)

- 油 小さじ1

- 塩 小さじ1/4弱

Aパン粉 大さじ2

A牛乳 大さじ2

A砂糖 小さじ1/2

A胡椒 少々

B醤油 大さじ1

B砂糖 大さじ1

B水 大さじ2

B片栗粉 小さじ1/4

作り方はお弁当用の洋風ハンバーグと同様。顆粒コンソメではなく塩を加えてよくこね、粘り気が出たら Aの材料を加えます。Bのタレの材料はあらかじめ混ぜておき、フライパンに入れて加熱して、とろみがついたらハンバーグに絡めて完成です。

しっかりこねて粘りを出す

卵はハンバーグの「つなぎ」として使われることの多い食材ですが、お弁当用に少量作りたいときには1/2個など量が半端になるのが難点です。卵の役割はタネのまとまりをよくすることなので、ほかの方法でタネをまとめることができれば、実は必須の材料ではありません。

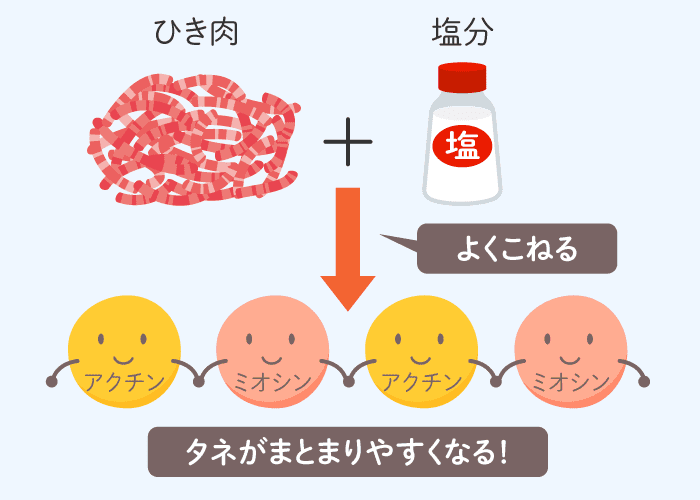

ひき肉に塩分を加えてよくこねると、肉に含まれるアクチンとミオシンというタンパク質が溶け出して絡み合い、粘り気を出すため、タネがまとまりやすくなります。ミオシンは熱に弱く、20℃以上になると粘りが出にくくなるため、こねる際には体温で温度が上がりすぎないように注意してください。材料やボウルを冷蔵庫でよく冷やしておき、手が触れる時間が最小限になるよう手早くこねます。気温が高い時期はボウルに氷水を当てながらこねるのも良いでしょう。

玉ねぎは生のまま加えるレシピもありますが、炒めることで風味が良くなり、しんなりとしてタネがまとまりやすくなるという利点があります。今回は牛ひき肉と卵を使わない分、風味が弱くタネがまとまりにくいので、炒めてから加えています。炒めた玉ねぎは、タネがぬるくならないように、しっかり粗熱をとってから使いましょう。時間がないときはフライパンからバットなどに移し、広げておくと短時間で冷ますことができます。前日のうちに用意しておいたり、まとめて作って冷凍しておいたりしても便利です。

次回は「麻婆豆腐」について、科学的な要素に焦点を絞って解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。