「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

片栗粉を使って上手にとろみをつけるには?

中華料理には、麻婆豆腐や八宝菜のように、仕上げに片栗粉などを使ってとろみをつけるものがあります。これにより、調味料が素材に絡みやすくなり、一体感が増したり、舌触りが滑らかになり、まろやかさやコクを感じられたりします。

しかし、とろみをつける際に手間取ってダマができてしまったり、なぜかとろみがつかずシャバシャバになってしまったりという悩みもしばしば聞かれます。どうしたら失敗なくとろみをつけられるのでしょうか?

今回は、麻婆豆腐の作り方を例にあげ、上手にとろみをつけるコツについて科学的に解説します。

ダマを防ぐには水の量と温度がポイント

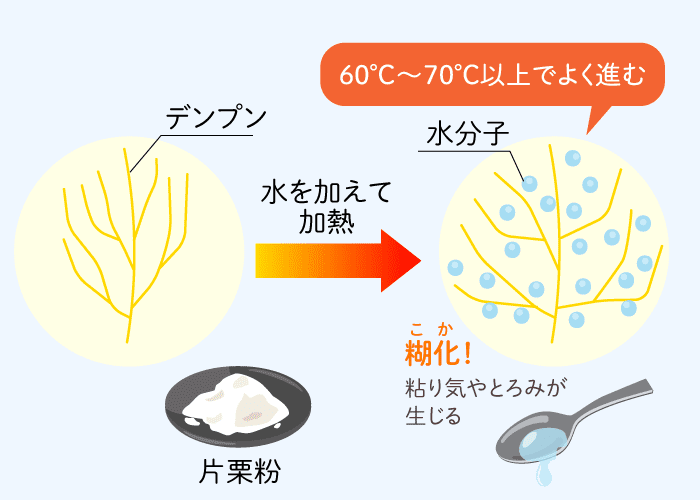

料理のとろみづけに使われる片栗粉は、じゃがいものデンプンを取り出して粉にしたものです。デンプンは、たくさんのブドウ糖が長い鎖のようにつながり、ところどころで枝分かれしています。生の状態ではこれがギュッと密に詰まっていますが、水と熱を加えると、デンプンの鎖がゆるんで間に水が入り込み、ふやけて広がります。この鎖同士が絡み合うことで、粘り気やとろみが生じるのです。この現象をデンプンの「糊化」といいます。糊化は概ね60〜70℃以上で起こり、温度が高いほどよく進みます。

片栗粉を使ってとろみをつける際にダマができるのは、片栗粉が料理全体に分散する前に糊化し、互いにくっつきあって塊になってしまうからです。特に、麻婆豆腐や八宝菜のように、具が多くとろみが強い料理の場合、粉同士が接近しやすく、具材も粉の分散を妨げるのでダマができやすいと考えられます。これを解決するには、あらかじめ片栗粉が分散しやすいように工夫したり、糊化のスピードを遅らせたりするとよいでしょう。

片栗粉の分散を助けるには、水溶き片栗粉の水を多めにして、粉同士の密度を小さくします。一般に水溶き片栗粉には、片栗粉と同量〜2倍量の水を加えることが多いですが、慣れないうちは2倍量か、それよりやや多めにしておきましょう。

ご飯を炊く際にあらかじめ米に水を加えて吸水させておくように、片栗粉も使う30分ほど前に水を加えておくのがおすすめです。粉が水分を吸ってなじむので、加熱したときに糊化がまんべんなく進み、ダマができにくくなります。時間が経つと、粉が沈むので、加える直前に再度かき混ぜてから使ってください。

糊化のスピードを遅らせるのも有効です。糊化は温度が高いほどよく進むので、料理にとろみをつける際、一度火を止め、ひと混ぜして少し温度を下げてみましょう。ここに水溶き片栗粉を加え、軽く混ぜて全体に行き渡ってから再び火をつけます。こうすることで、片栗粉の糊化がワンテンポ遅くなるため、ダマができにくくなるのです。

麻婆豆腐

材料(2~3人分)

- 木綿豆腐 300〜350g

- 豚ひき肉 150g

- 生姜(みじん切り) 大さじ1/2(5g程度)

- にんにく(みじん切り) 大さじ1(10g程度)

- 長ネギ(みじん切り) 1/2本分(30g程度)

- 豆板醤 小さじ1

- サラダ油 大さじ2

- ごま油 大さじ1/2

*水 200ml

*砂糖 小さじ2

*醤油 大さじ1

*味噌 大さじ1

<水溶き片栗粉>

片栗粉 大さじ1

水 大さじ2

・穏やかな辛味に仕上がる分量です。辛いのが好きな人は豆板醤を2〜3倍、生姜を2倍に増やすなど調節してください。

・小さいお子さんがいる場合は、豆板醤を使わずに作ると、刺激の少ない味に仕上がります。この場合、辛味がほしい人はラー油をかけて食べるとよいでしょう。

1.下ごしらえ

片栗粉に水を加えて、水溶き片栗粉を用意しておく。

2.豆腐を温める

鍋に湯を沸かし、1.5cm角に切った豆腐を入れる。

再び沸騰する直前で火を止め、そのまま置いておく。

3.炒める

フライパンにサラダ油と生姜、ニンニクを入れて弱火にかける。

シュワシュワと泡が出てきたら、ネギと豆板醤も加え、中火で炒める。

さらに豚ひき肉も加え、ほぐしながら炒める。

4.煮る

ひき肉に火が通ったら、*の材料を加え、味噌を溶かす。

2をザルにあげて湯を切り、豆腐をフライパンに加える。

煮立ったら一度火を止め、フライパンの中身を混ぜながら水溶き片栗粉を回し入れる。

再び火をつけ、1分ほど煮立たせる。とろみがついたら香りづけにごま油を加えて出来上がり。

シャバシャバになるのはなぜ?

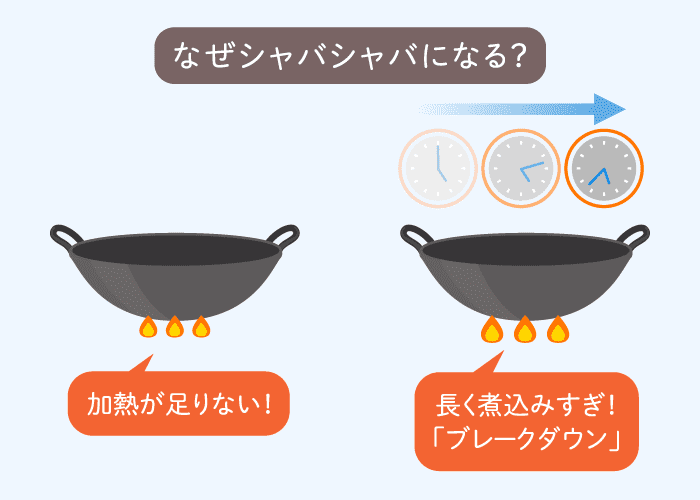

とろみがうまくつかず、シャバシャバになってしまうのにはいくつか原因が考えられます。たとえば、加熱が足りないとデンプンが十分に糊化せず、とろみがつきません。逆に、糊化してからさらに長時間煮込むと、デンプンの粒子が崩壊し、粘り気が失われる「ブレークダウン」という現象が起こります。

片栗粉の場合、1分ほど煮立たせれば十分にデンプンが糊化します。とろみがついて、あんに透明感が出てきたら火を止め、保温や温め直しは最低限にとどめましょう。

麻婆豆腐の場合、豆腐の水分や油脂による影響も考えられます。豆腐の約9割は水分で、加熱すると凝固と収縮が進み、水分がギュッと絞り出されます。この水があんを薄めてしまっているかもしれません。

あらかじめ下ゆでして、水分を出してから加えると、これを防ぐことができます。下ゆでの時点で豆腐の中までよく温まるので、あんは熱々なのに豆腐の中がぬるいという状態も防げます。

また、料理にとろみをつけるのはデンプンだけではありません。油脂と水が乳化することでもとろみがつきます。炒め油を控えたり、豚ひき肉の代わりに鶏胸のひき肉を使ったりして油脂の総量が減れば、その分とろみも抑えられてしまいます。もし油脂を減らす場合は、その分片栗粉を多めに加えてバランスを取るとよいでしょう。

次回は「オニオングラタンスープ」について、解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。