子どもに勉強を促すためについ持ち出してしまう「ごほうび」。「これでいいのだろうか……」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、子どもの自律的な学習につながる「ごほうび」の設定の仕方や、保護者ができるサポートについて、心理学の分野でモチベーションや実力発揮のメカニズムなどを研究されている筑波大学の外山美樹先生にうかがいました。

(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2020年9月24日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

勉強させるために、子どもに「ごほうび」を与えていいもの?

――子どもに勉強してもらいたいがために、つい、ごほうびを与えて「これでよかったのだろうか?」と悩む保護者は少なくありません。ごほうびによってやる気を起こすことは適切でしょうか?

勉強は自律的に行うことが理想ですので、原則でいうと、ごほうびは望ましいものではありません。ただし、子どものやる気の状態によっては、ごほうびが必要になる場合もあるかと思います。

――ごほうびが望ましくないのはなぜでしょうか?

ごほうびには依存性があり、あまりに頻回に与えていると、「ごほうびがあれば勉強するけれど、なくなれば勉強しない」という状態になるからです。さらに、勉強に価値を見出して勉強するというよりは、「どうすればごほうびがもらえるか」という基準に立ってものごとを考えるようになるので、自律性を失ってしまいます。

――なるほど。一方で、ごほうびが必要になる場合というのは、やる気がどのような状態のときでしょうか?

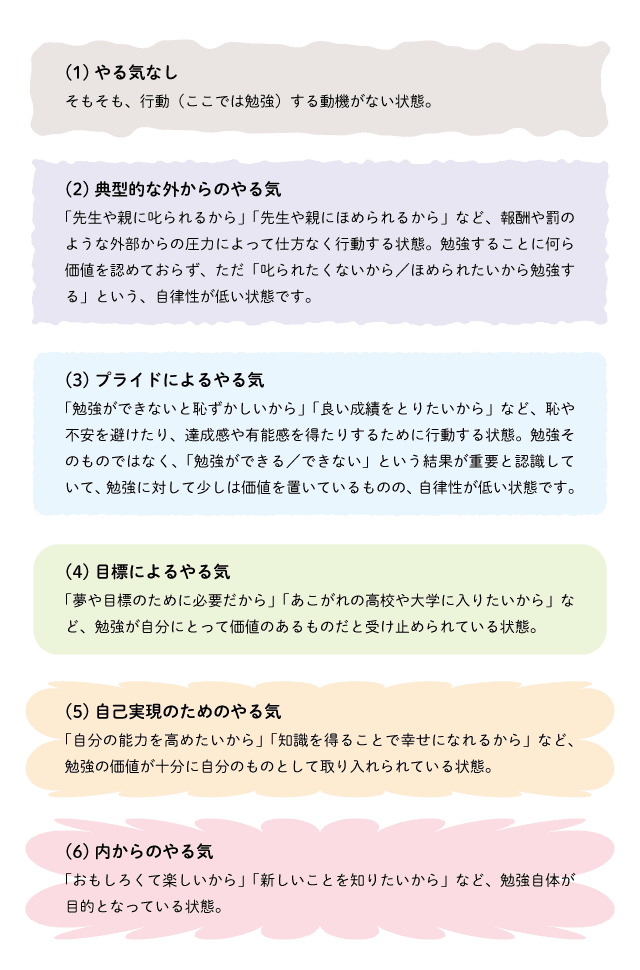

それについて説明するにあたり、まずは、やる気の状態の分類を説明しますね。心理学において、やる気の状態は次の6つに分類できると考えられています。

これら6つの状態は、下にいくほど自律的で、(3)までは自律性が低く、(4)から自律性が高い状態であると考えられています。子どもがどの状態にあるかは、日ごろの様子から察することもできるでしょうし、「どうして勉強しているの?」と尋ねてみるのもよいでしょう。本音の答えが返ってくれば、図に挙げた理由のどれに近いかで判断できると思います。

ちなみに、低学年の子どもは「おもしろくて楽しいから勉強する」といった「(6)内からのやる気」の状態にある場合が多く、学年が上がるにつれて、「勉強が難しくなった」「失敗の経験をしてしまった」「努力が結果に結びつかなかった」などの理由で内からのやる気が失われてしまう傾向にあります。

――となると、低学年の子どもの場合、内からのやる気をできるだけ長く保ち続けることが大事ですか?

そうですね。

「ごほうび」をやる気につなげるには

――内からのやる気が失われてきている子どもに対しては、どうすれば良いでしょうか?

子どものやる気が(1)〜(6)のどの状態にあるのかを把握し、(4)〜(6)のいずれかの状態になることを目ざして、1つずつ状態を進めていけるようサポートしていきましょう。その際の手段として、ごほうびを与えることが必要になる場合もあると考えます。

――どのような場合に、ごほうびが有効なのでしょうか?

子どものやる気が(1)〜(3)の状態にあるときです。たとえば、「やる気なし」から「典型的な外からのやる気」の状態にもっていくときは、そもそも勉強をする動機がないので、ごほうびが必要になってくると思います。また、「典型的な外からのやる気」から「プライドによるやる気」にもっていくときには、勉強に価値を見出すためのアプローチが、「プライドによるやる気」から「目標によるやる気」にもっていくときには、目標をもたせるというアプローチが必要です。これらのアプローチを行うにあたってもごほうびという手段をとるのは悪いわけではありません。

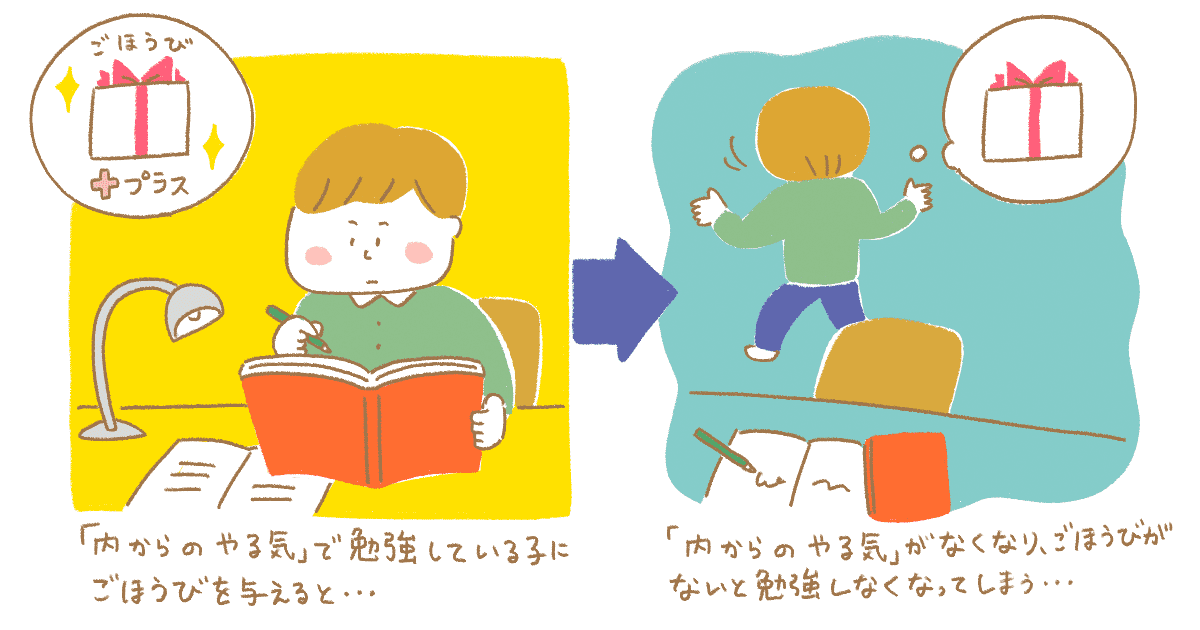

一方、「内からのやる気」で勉強している子どもにごほうびを与えると、内からのやる気が阻害されるという研究結果がたくさん出ていますし、「目標によるやる気」や「自己実現のためのやる気」の状態にある子も、自律性が高い状態にあるので、ごほうび、とくに物理的報酬と呼ばれる金銭やモノを与えないほうが良いと思います。

――ごほうびを与える際には、どんなことに注意するとよいでしょうか?

3つあります。1つめは、物理的報酬よりは、心理的報酬や言語的報酬のほうが好ましい、ということ。物理的報酬とは、何かを買ってあげたり、おこづかいをあげたりなど、金銭やモノを報酬とするものですが、このような報酬を与えても、人が心の健康を保つために欠かせないとされている3つの「基本的心理欲求」は満たされないと言われています。むしろ、そのうちの1つである「自律性への欲求」、すなわち、「興味のあることは、自分で調べて学びたい」「人から言われずに、自分で内容を決めて勉強したい」などの「自ら行動を起こしたい」という欲求は阻害されます。

一方、心理的報酬、たとえば、家族みんなで動物園に出かけるなど、子どもが「うれしい」「楽しい」などの感情を抱いて心が満たされるような報酬や、ほめるといった言語的報酬は、自律性への欲求の阻害にはつながりません。

――あと2つはなんでしょうか?

2つめは、「×××したら△△△をあげる」などと、あらかじめごほうびを提示する方法はできるだけ避けることです。この方法は、子どもを「親からそう言われているから」という外からのやる気の状態にさせ、自律性への欲求を阻害します。まったくやる気のない子にやる気を起こさせる際には使わざるを得ませんが、それ以外の場合は、頑張った結果として「じゃあ、動物園に行こうか」と誘ったり、ほめてあげたりなど、本人が予期しない形で提示するほうが、やる気につながります。

3つめは、先述したように、ごほうびには依存性がある点を考慮することです。回数をなるべく減らすなど、自律性を失わないように与えることを心がけましょう。

勉強をしない子に罰を与えるのは逆効果

――ちなみに、罰を与えることは、子どものやる気にどのような影響を与えますか?

罰は効果がありません。叱る行為も同様です。というのは、子どもに罰を与えると、失敗に対する恐怖や不安が強くなり、挑戦を回避するようになるからです。子どもは、叱った直後には行動を改めるので効果があるように見えますが、だんだん耐性がついてきて、長い目で見ると効果がないことが心理学の研究でわかっています。

――たとえば、勉強しないからとゲームやスマートフォンを取り上げる、使えなくするといった行為も効果的でないということでしょうか?

そうですね。罰として取り上げるのは、自律性への欲求を阻害することになります。ゲームやスマートフォンの長時間利用が原因で勉強ができなくなっている様子であれば、「勉強するには、どうすればいいと思う?」といった感じで子どもと一緒に話し合うのがよいでしょう。「今回はたくさんゲームをしていたから勉強時間が少なくなってしまった。これからは時間を決めて使うようにする」などと子どもが自ら答えを導き出すような話のもっていき方が大事かなと思います。

ごほうびなしに子どもが自律的に勉強するようになるには

――ごほうびなしに子どもが自律的に勉強するようになるために、保護者はどんなサポートができるでしょうか?

まず、大前提として知っておいていただきたいことは、小学生のうちは、自律的に学習するのはなかなか難しいということです。子どもが自律的に学習できないとしても、それはその子に限ったことではなく、小学生全般に言えることなので、必要以上に気に病むことはありません。一方で、小学生の時期は、中学生以降で自律的に学習できる礎をつくる時期ですから、そのためのサポートを保護者が行うことは非常に重要です。

――どのようなサポートをするとよいでしょうか?

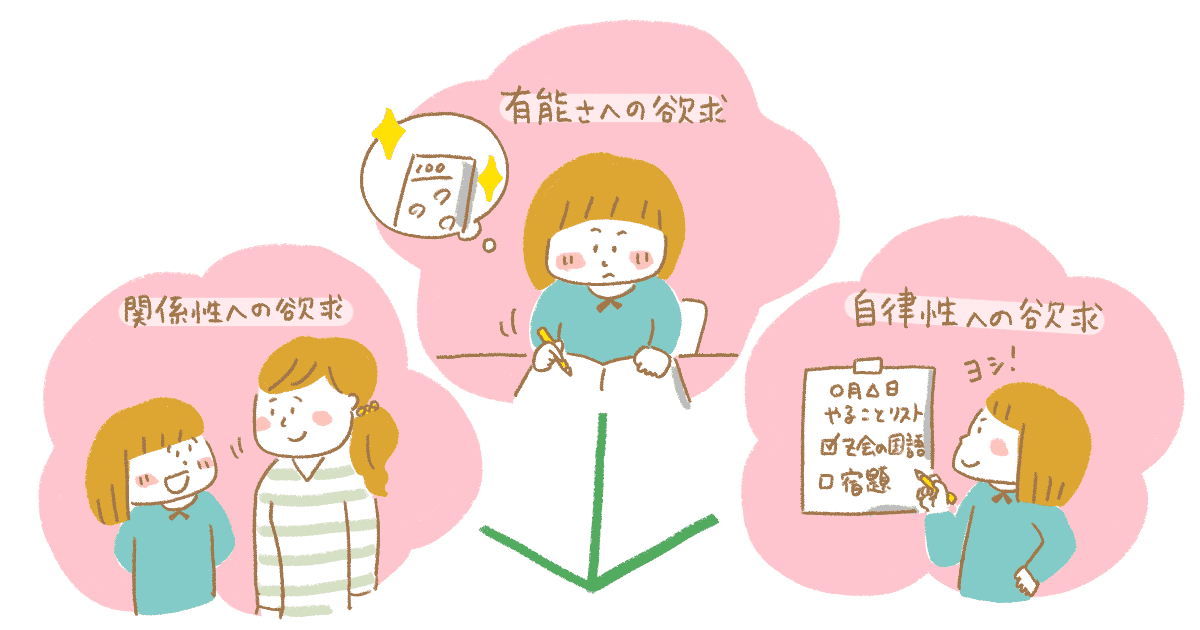

ごほうびの話の際に少し触れた、「基本的心理欲求」がバランスよく満たされるよう、サポートしていくことが必要です。「基本的心理欲求」とは、人が心の健康を保つために欠かせない栄養素と言われているもので、「関係性への欲求」「有能さへの欲求」「自律性への欲求」の3つで構成されています。これらがバランスよく満たされることで、精神的な健康や、望ましいやる気、自己肯定感を得たり、十分なパフォーマンスを発揮したりすることができることがわかっています。

1つずつ、具体的なサポート方法を説明しますね。まず、関係性への欲求とは、「親には、私のことをちゃんと見守ってほしい」「先生と気楽に相談できるような関係をもちたい」など、親密で支持的な対人関係をもち、人とのつながりを感じたいという欲求です。その欲求を充足させるようなサポートとしては、子どもの話をじっくり聞くなどして子どもへの関心を示したり、子どもが大事だと思っている活動を保護者も大事にしたり、子どものニーズに合わせた反応をしたりなど、子どもに対して温かさと関与(関心)を示すことが重要です。

次に、有能さへの欲求を充足させるようなサポートについて。有能さへの欲求とは、「いろいろなことができるようになりたい」「自信をもちたい」など、環境の中で自らの能力を肯定的に認めたいという欲求です。したがって、保護者は、子どもの要請に即座に答えてあげられる環境、たとえば、子どもの質問に答える、子どもができるだけ自力で調べられる環境を用意するといったサポートをするとよいでしょう。また、子どもに自信をもたせることも重要です。

――子どもに自信をもたせるには、具体的にどんなことをするとよいのでしょうか。

たとえば、次のようなサポートができるといいですね。

| ●成功体験を多く持たせる とくに、子ども本人が頑張ったことで結果が得られるような成功体験を多く持たせる ●ポジティブなフィードバックを与える ●合理的で一貫した期待をする ●失敗したときには、叱るのではなく、なぜ失敗したのかを一緒に考える ●適切な目標をもたせる |

――目標の立て方のポイントをもう少し詳しく教えてください。

目標を立てる意義は、やる気を高めることだけでなく、達成感を得て自信をもつことにもあるので、到底到達できない、あるいは、1年に1回しか達成できないような目標は避けた方がよいでしょう。保護者と子どもとで相談しながら、保護者が難度をうまく調整して目標を設定するとよいかと思います。

また、目標の内容は、本人の頑張りだけで達成できるものにしましょう。たとえば、「クラスで1番いい点をとる」だと、いくら本人が頑張っても、周りの頑張り次第で結果が左右されます。それよりは「九九をすべて暗唱できるようになる」「次の算数のテストで80点をとる」などの方がよいでしょう。

このような短期間で達成できる目標を、心理学では「小さな目標」と呼んでいますが、小さな目標だけを目標にしていると、「プライドによるやる気」の状態にとどまってしまい、達成できればもう勉強を頑張る必要はない、と子どもが思ってしまう可能性もありますので、「テストで80点を取るのは、将来の夢を実現するため」など、小さな目標をより大きな目標と結びづけられると、「目標によるやる気」の状態となり、よりやる気を持続させることができます。

子どもの「自分で決めた・選んだ」を大切に

――3つめの「自律性への欲求」を充足させるようなサポートとしては、どんなサポートがありますか?

たとえば、次の3つが挙げられます。

| ●子どもの考えを尊重する 制限は最小限に。また、子どもを抑制するような発言は控える ●子どもをそっと援助する ●自己選択の機会(自由)を設ける |

これら3つの欲求を充足させることでやる気を高めるのは、勉強に限ったことではありません。たとえば、習いごとや趣味など、本人が得意なことや好きなことに関してこの3つの欲求を充足させてあげると、それが勉強にも波及して、良好なパフォーマンスにつながることがあります。

いずれにしても、3つの欲求がバランスよく充足されていることが大事です。満たされていない欲求があれば、そこを満たせるようにサポートしていきましょう。

――最後に、保護者の方へのメッセージをお願いします。

子どものやる気を高めるには、「なぜ勉強することが大事なのか」について、保護者と子どもが一緒に考えていくことも重要です。「保護者や先生から強制的に勉強させられている」と思っている子どもは多いですし、それが自律的に勉強できない一因にもなっています。正解のない問いですが、子どもと保護者が一緒になって考え、その子なりに勉強の意味や価値を理解することが、自律的に勉強することにつながっていきます。

もう1つ、最後にお伝えしたいのは、保護者にこそ、良いモデルになっていただきたいということです。子どもは保護者のことをよく見ています。いくら保護者が「勉強は大事だよ」「勉強に楽しさを感じることが大事なんだよ」などと話しても、保護者自身がそれを態度で示さなければ、子どもに勉強の重要性や楽しさは伝わりません。ぜひ子どもたちの学習や人生の良いモデルになってあげてください!

――ありがとうございました。

外山美樹(とやま・みき)

1973年宮崎県生まれ。筑波大学大学院博士課程心理学研究科中退。博士(心理学)。現在、筑波大学人間系准教授。専門は教育心理学で、自己認知や動機づけ、自己制御に関する研究に取り組んでいる。著書に、『実力発揮メソッド――パフォーマンスの心理学』(講談社)、『行動を起こし、持続する力――モチベーションの心理学』(新曜社)、『やさしい発達と学習』(共著、有斐閣アルマ)、『モティベーションをまなぶ12の理論』(共著、金剛出版)など。