さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? 保護者の皆さまから寄せられるさまざまなお悩みに、小田先生がするどく、かつ丁寧にお答えしていきます。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

※本記事は、2018年~2022年に「Z-SQUARE」上で連載していた記事を一部修正の上、再掲しています。

![]() こんにちは、暑さに弱い小田です。暑さにも弱ければ寒さにも弱い、みたいな話を毎年のようにどこかでしている気もしないでもないですが。しかし今年はかなり暑いですね。まだ夏が始まったばかりだというのにこの暑さ、本当に最後まで乗り切れるのでしょうか。皆様も、ご無理なさらぬよう、どうぞご自愛くださいませ。

こんにちは、暑さに弱い小田です。暑さにも弱ければ寒さにも弱い、みたいな話を毎年のようにどこかでしている気もしないでもないですが。しかし今年はかなり暑いですね。まだ夏が始まったばかりだというのにこの暑さ、本当に最後まで乗り切れるのでしょうか。皆様も、ご無理なさらぬよう、どうぞご自愛くださいませ。

さて、今回は“作図”についてのお悩みです。“作図”は技術的な要素も強い分、不器用なお子さまにとってはなかなか難しい分野ですよね。急に“得意”になることははっきり言って難しいですが、なぜ“作図”を学ぶのかを知り、その本質とうまく向き合ってほしいと思います。

それでは早速行ってみましょう。

お悩み5:「作図問題」の本質とは

コンパス・分度器・三角定規を使って作図する問題がどうにも苦手なようで、なかなか手をつけられません。ようやくできあがったものを見せてもらうと、母親のひいき目で見ても「雑だな」と思います。作図の問題、どうしたら苦手意識がなくなるでしょうか?(小4保護者)

さんすう力UPのポイント

道具の見直しで解決できることもある

冒頭でも書いた通り、作図問題は“不器用”な子にとってはなかなか難しいですよね。まずひとつ、簡単な対処法として最初にやってみてほしいのは、「道具の状態を確認する」ということです。

そう単純なことでもありませんが、やはり道具を使ってかくものである以上、その道具の影響は少なからずあります。とくに不器用な子であればあるほど、道具の不具合は直接図に反映されます。たとえば、よくあるのは、コンパスのネジの閉まり具合が適切でないケースでしょう。ネジが緩すぎて、かいている途中に半径が広がっていってしまう、という状態ではうまく図をかくことなんてできません。逆に、ネジがきつすぎて、開いたり閉じたりするのに力が必要になり、細かく半径の調整ができない(からズレる)、というパターンもあります。そういったところをまず確認する、というのが一つ目の対処法です。定規や分度器なら、目盛りが消えていないか、欠けているところがないか、というのも確認するのがいいでしょう。

道具に不具合がない場合でも、「より使いやすい道具に買い替える」という選択はあります。最近はとくに、各文具メーカーも現場の先生方と協力し、「子どもが使いやすい仕掛け」を施した文具を作っていることが多いです。もちろん、その手の仕掛けは子どもによっては逆に邪魔になったりすることもあるので、必ずしも「買い替えればうまくなる」というわけではありませんが、ひとつの選択としてそういった手段も視野に入れておくといいでしょう。このような文具は、「なぜそういった仕掛けを付けたのか」がパッケージに書いてありますので、お子さまに実際に「なぜかきにくいか」を聞いたうえで、その仕掛けで解決できそうなら、道具を買い替えることで解決するかもしれません。

「作図」で学んでいることとは

道具の点検をしたり買い替えたりしてもやはり図をかくのが難しい、という場合、残念ながら、何か急に劇的に状況が改善する(図がうまくかけるようになる)、という方法はないでしょう。しかし、だからと言ってあきらめる必要はまったくありません。そもそも「作図」というのは「図をきれいにかく」のが目的ではないからです。

小学校高学年から登場し、中学まで続く「作図」の学習ですが、その本質的な目標はあくまで「図形の特徴をよく理解する」ということです。実際に図をかくことが苦手な場合は、そちらの目標にうまく意識を向けてあげてください。つまり、「かいていく手順」がきちんとわかっていれば、それでよし、とするのです。もちろん、学校のテストでどう採点されるか、というのは、その先生の裁量次第でしょう。ただ、先生にどういうふうに採点されたとしても、「かいていく手順」が分かっていれば、「家ではマル」にしてあげてください。ふだんの学習も、図をうまくかく練習をするよりも、「どういう手順で図をかいていくのか」や「なぜその手順でその図がかけるのか」などを考えていくことを重視してください。

図形を好きになることから始めよう

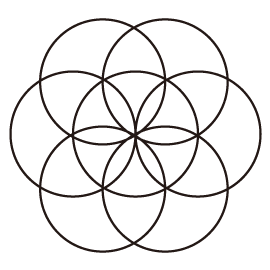

苦手意識をもたないようにする、ということであれば、「きれいな図を好きになる」というのも大事です。簡単ではありますが、たとえば下のような図を見て「きれいだな」と感じる経験を積んでいくのです。

単純に鑑賞するだけでも構いませんし、塗り絵にしてもいいでしょう。「自分でかかなければいけない」というところをいったん離れて、まずはこういった図を好きになるところから始めましょう。その延長で「自分でもかいてみよう」と思えばしめたものですし、そこまでいかなくても「かいていく手順」に興味がもてるようになれば、それで「作図」の学習としては十分でしょう。

技術的な部分に関しては、根本的には練習するしかありません。苦手意識をもっている子にとっては、練習すること自体が負担になってしまいます。しかし、何度も繰り返しになりますが、作図を学ぶ目的は、うまく図をかくことではありません。図形を好きになり、その特徴をよく理解すること。その本質的な目的が達成できれば、それでいいのです。

理解しているからこそ、できる質問もある

分度器には、180°までしかないので、225°といった180°より大きい角度がうまく理解できていないようです。なんで、分度器は360°で作らなかったの? と聞かれて困りました。(小4保護者)

もうひとつ、作図そのものではありませんが、図形に関する道具についておもしろい“お悩み”があったので、こちらにもお答えしたいと思います。

こちらのお悩み、お子さまからこういった質問が出てくること自体、「角度」について理解できている、と判断していいでしょう。そういう意味では、あまり深刻に捉える必要はなく、むしろ「確かにそうだね、よく気付いたね」とほめてあげてください。ちなみに、先人も同じように考えたようで、すでに「360度の分度器」というのは存在しています。「全円分度器」で調べてみてください。値段も、そこまで高いものではないので余裕があれば買ってあげるのもいいでしょう。もちろん、フリスビーにして遊ばない子に限りますけどね。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

そういえば、最近たこ焼きを食べていないような気がします。以前は、昔から好きだったチェーン店が家の近くにあったので、気が向くとちょくちょく買って食べていたのですが、そこが撤退してしまったため、あまり気軽に食べられなくなってしまいました。とはいえ、地元に帰ればたくさんあるはずなので、今年の夏はちょっと帰省しよう(そしてたこ焼きを食べよう)かな、と思います。

それではまた来月!

![]()

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

![]() 『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えていきたい方はこちら

![]() 『東大文の会式 東大脳さんすうドリル』(幻冬舎エデュケーション)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル』(幻冬舎エデュケーション)

![]() 『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎エデュケーション)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎エデュケーション)

![]() 『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎』(幻冬舎エデュケーション)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎』(幻冬舎エデュケーション)

中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら