体験をとおして学び、知識が増える楽しさを味わった子は、その後「自らすすんで学ぶ」ことができるようになります。

多くの植物が花を咲かせる春は、自然への興味を促す体験学習の題材としてぴったり。

通学路やお出かけ先の公園などで簡単にできる、春の花探しのコツを紹介します。

お子さんに興味をもってもらいやすくするために「目立ち度」など編集部独自の基準をつけました。見つけた植物を親子で報告し合うのも楽しいですね。

コツ1 「黄色」の花を探そう!

春の花探しをするなら、まず目標にしたいのが黄色の花。タンポポ、スイセン、フリージアなど、たくさんありますね。

とても目立つので小さなお子さんも見つけやすく、春探しの第一歩にぴったりです。

春の花には黄色が多く、それは黄色に「花粉を運ぶ昆虫を引き寄せる効果があるため」という説もありますが、はっきりしたことはわかっていません。

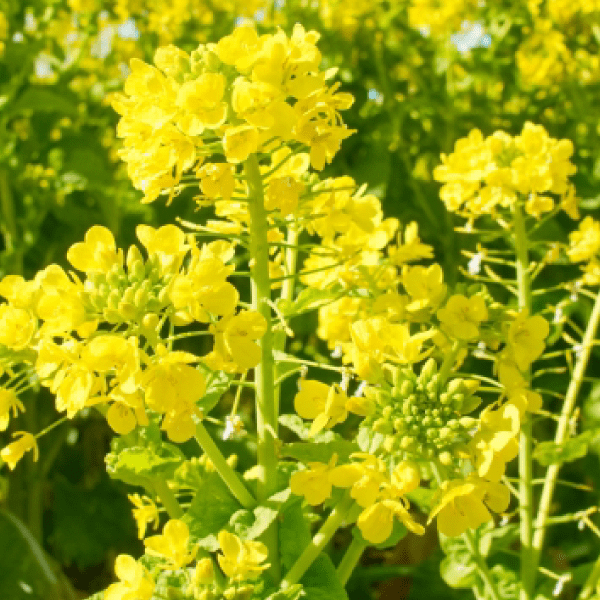

菜の花の仲間

(目立ち度:★★★★★)

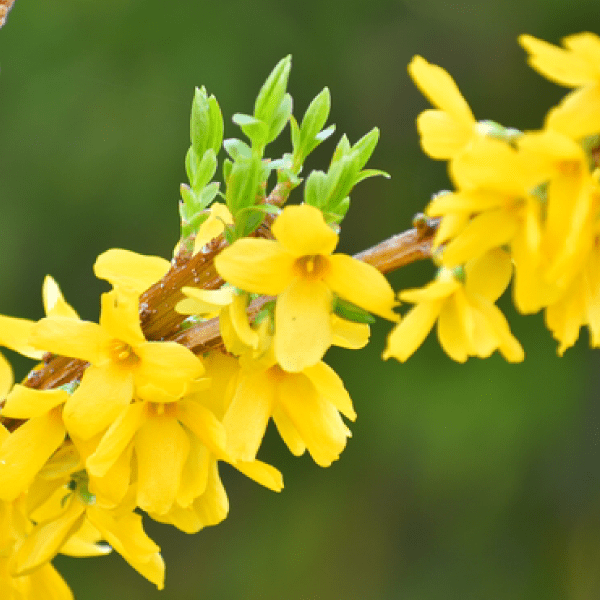

レンギョウ

(目立ち度:★★★☆☆)

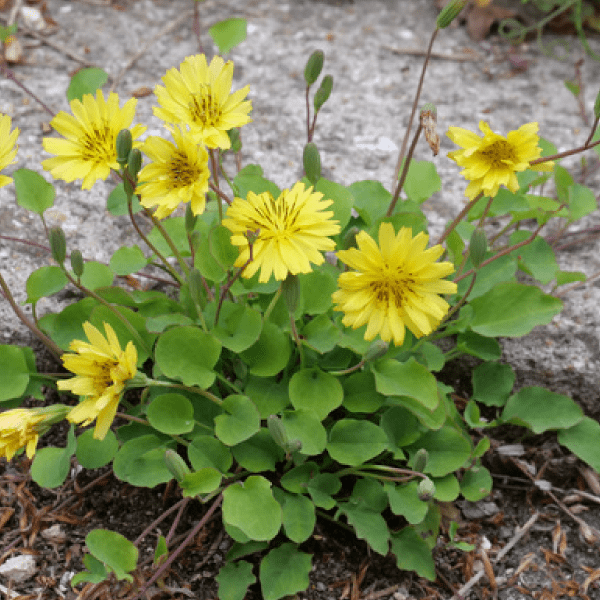

タンポポに似た花

(目立ち度:★☆☆☆☆)

コツ2 小さな花、見つけられるかな?

春は、チューリップなどの華やかな園芸植物に目を奪われがちですが、足元をよく見ると、道端にもとても小さな花がたくさん咲いています。親子で、小さい花探しの競争をするのも楽しいですね。

オオイヌノフグリ

(見つけにくさ度:★★★☆☆)

ハコベの仲間

(見つけにくさ度:★★★★☆)

キュウリグサ

(見つけにくさ度:★★★★★)

コツ3 舗装された場所の隙間に注目!

アスファルトで舗装された道路や駐車場の隅、石垣の割れ目など、土がなさそうなところにも、植物が花を咲かせていることがあります。一見過酷な環境のようにも思えますが、植物の生育に必要な日光を遮るほかの植物がいないこと、アスファルトに染み込まなかった雨水が流れてくることなどから、その植物にとっては適した環境であるともいえます。

スミレの仲間

(ど根性度:★★★☆☆)

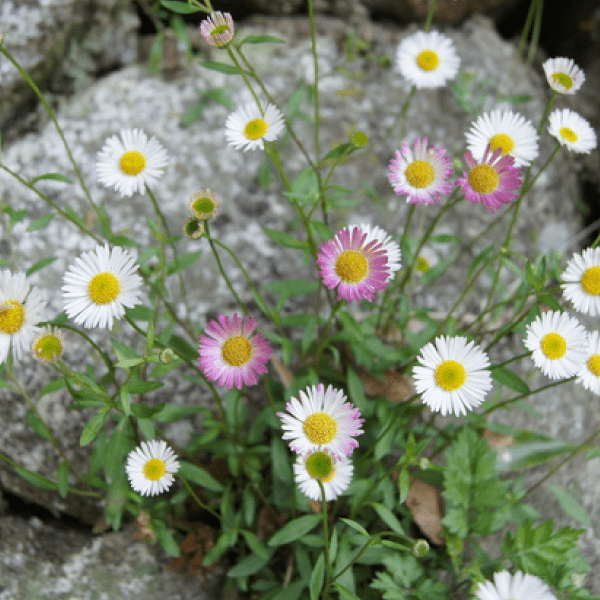

エリゲロン(源平小菊)

(ど根性度:★★★★☆)

ナガミヒナゲシ

(ど根性度:★★★★★)

コツ4 「香り」から見つけよう!

公園などで遊んでいて、ふと花の香りを感じることがあったら、その香りの正体を探してみるのも楽しいですね。五感で季節を感じることも、お子さんにとって印象深い体験になるはずです。

ジンチョウゲ(沈丁花)

(香りの強さ度:★★★★★)

フジ(藤)

(香りの強さ度:★★★★☆)

コツ5 そっくり植物の見分けに挑戦!

植物観察に慣れてきたら、少し上級者編に挑戦してみましょう。

タネツケバナ と ナズナ

上:タネツケバナの実は細い棒状をしています。田んぼや池のそばなど、湿った場所でよく見られます。名前の由来は、稲の種もみを水に漬ける時期に咲くことから。

下:ナズナは「ぺんぺん草」とも言われるように、実がハート型をしており、ペンペンと音を鳴らす三味線のバチに似ています。

(見分け難度:★★★☆☆)

ホトケノザ と ヒメオドリコソウ

上:ホトケノザは茎を一周するような丸い葉が大きな特徴。これが仏さまが座る蓮の花のようであるというのが名前の由来です。春の七草にも同名のホトケノザという植物がありますが、それとは異なり、こちらは食べられません。

下:ヒメオドリコソウは、重なり合った赤紫色の葉っぱの間から花が顔をのぞかせているのが見分けのポイントです。

(見分け難度:★★★★☆)

セイヨウタンポポ と 日本在来種のタンポポ

上:セイヨウタンポポは花の下にある「総苞片(そうほうへん)」と呼ばれる部分が強く反り返っています。

下:日本在来種のタンポポは、反り返りが見られません。

ただし、近年は両者の雑種も増えており、両者の区別は難しいものとなっています。

(見分け難度:★★★★★)

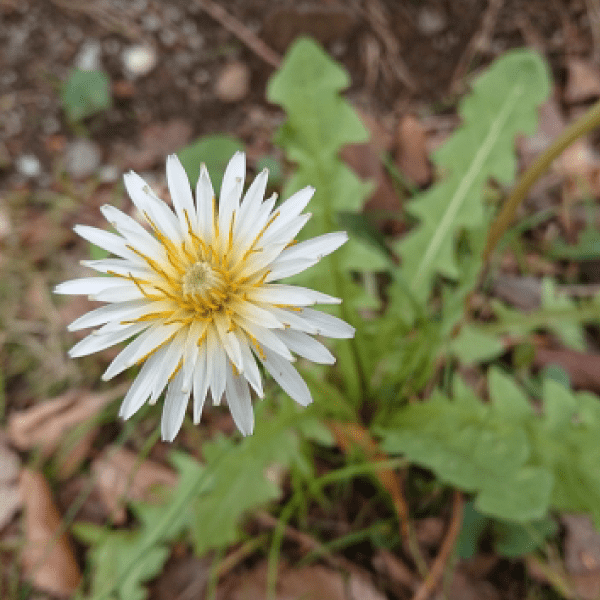

日本在来種のタンポポには、花びらが白い「シロバナタンポポ」もあります。見たことがないという人も多いので、見つけたら自慢できるかも?

コツ6 見つけた植物は写真で記録を!

写真アプリのキャプション機能などを使って、見つけた日、みつけた場所、注目ポイントなども記録しておきましょう。とくに興味をもった植物があれば、毎年同じ時期に観察して写真を撮るようにすると、「同じ場所にまた咲いているな」「去年に比べて開花が早くなったな」といったこともわかります。

「黄色い花を集めたアルバム」「◯◯公園の花のアルバム」「野菜の花のアルバム」などテーマを設定してアルバムを作るのも、コレクション感覚で楽しめそうです。

あわせて読みたい「Z会おうち学習ナビ」おすすめ記事

「おうち学習ナビ」では、メニュー「子育て・教育情報」から、幼児・小学生のお子さまをもつ保護者の方におすすめの記事を提供していきます。下記の記事も、あわせてぜひご覧ください。

今回は、お子さんと一緒に春の植物観察を楽しむコツを6つご紹介しました。

身近な植物の名前を知ろうとするうちに、観察力が高まり、ふだんなんとなく目にしていた日常風景の解像度が上がっていきます。植物に限らず、「これはどうなっているんだろう、もっと知りたい」と思うことが、主体性や学ぶ意欲を生み出す、何よりのエネルギー。

とくに幼児〜小学生ごろに体験をとおして学ぶ楽しさを知ることは、その先もずっと、お子さんを支える学びの下地となっていきます。

Z会の通信教育幼児コース・小学生向けコースでは、体験をとおして学べる課題もたくさんご用意しています。

ご興味のある方はぜひZ会オフィシャルサイトをご覧ください。