映画鑑賞というと、大人の趣味のように思われがちですが、子どもにこそ見てほしい作品、親子で見てほしい作品もたくさんあります。また、近年、配信サービスもどんどん充実。なかなか映画館に行く時間が作れないご家庭でも、気軽に楽しめるようになりました。今回のテーマは「子どもと見たい映画」。親子のための映画ポータルサイト「こども映画プラス」を運営する工藤雅子さんにお話をうかがいました。

ぜひ今回の特集を参考にして、親子の時間を楽しんでください!(取材・文 松田慶子)

※本記事は、2022年1月27日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

子どもの人生を豊かにする映画

映画は世界に開かれた窓

まず、総合芸術であるという点があげられます。

映画は、文学、美術、音楽、芝居という、いくつもの要素で成り立っており、それぞれ一流の芸術家が担当しています。そんな芸術を、ほとんどの映画館で大人1900円、サービスデーなら1200円で2時間楽しむことができる。テレビや配信サービスで見るならもっと手軽です。あまり好きな言い回しではありませんが、コストパフォーマンスが高い芸術鑑賞といえるのではないでしょうか。

もうひとつは、多様性を知ることができるという点です。日本では欧米の映画以外にも、イランやインド、中国ほか、世界各国の映画を見ることができます。映画は情報量が多く、その国の風景や文化、生活習慣や暮らしぶり、考え方も伝えてくれます。日本にいながらにして、それらに触れることができるのです。

たとえば韓国の人が目上の人と握手をするとき、日本とはちょっと違う仕草をするのをご存じでしょうか。左手を右手の手首に添えるのです。こうした情報は、日常生活の中では学ぼうとしない限り知り得ませんが、韓国映画を何本か見ることで、おのずと気づきます。

また、ひとつのできごとについてさまざまな視点で見ることもできます。たとえば第二次世界大戦をアメリカ側から描いた映画もあれば中国側から描いた映画もある。同じ大戦でありつつも、見え方がまったく違うことに気づくでしょう。複眼的な物の見方も身につけられるのです。

黒澤明監督の言葉に「映画とは世界に開かれた窓だ」というものがあります。映画を通し、一流の芸術に触れ、多様な国や文化があることを知り、物事の多面性を理解することができる。映画は人生を豊かで深みのあるものにしてくれるといえるのではないでしょうか。

映画は気軽に楽しむのが一番!でも、ときには親子で映画館へ

――映画は配信サービスで見てもいいものでしょうか。

もちろんですよ。映画は大スクリーンで見ることを想定して制作されているので、映画館のほうがいいのは確かです。でも、なかなか映画館に行く機会がつくれない場合もあるかと思います。「映画を見ること」自体で学べることはたくさんあるので、そんなときはテレビや配信サービス等どんどん活用してはいかがでしょうか。ただ、その場合、ついダラダラと見てしまいがちなので、何時間まで、何作品までなど親子でルールを決めておくとよいですね。「映画は映画館で見るもの」と思い込まずに、いろいろな作品を見てみてください。

――映画館で映画を見るメリットはどんなところにあるのでしょうか?

得られる情報量が格段に多いことです。テレビ画面は小さいので、スクリーンの中心に集中してしまい、背景に目が行きにくい傾向にあります。それに対して大スクリーンだと、背景からの情報も自然に目に入る。映画の世界に浸りやすいわけです。その分、ドキドキしたりホッとしたりと、さまざまな感情を体験できる。それが子どもの成長の糧になります。

映画館に行くこと自体、いい経験なのではないでしょうか。親子で一緒に「お出かけ」をする体験や楽しさを共有する時間が、子どもにとって大切な思い出になるし、よい親子関係を築くことにもつながると思います。

最近は、曜日や期間を決めて、館内を明るくしたり、音のボリュームを下げたり、短い映画を上映したりと、小さい子どもの映画館デビューをスムーズにする取り組みがあちこちの映画館で行われています。そういう機会を利用するのもいいですね。

子どもの年齢に応じた作品の選び方

――子どもの年齢に応じた作品の選び方のポイントを教えてください。

小学生になると集中力も理解力も上がるので、見られる映画はぐんと増えます。

ただ低学年のうちは、多様性を伝えることを主眼としたドキュメンタリー映画などは、まだ難しいかもしれません。この時期はまず、「映画は楽しいもの」と思ってほしいと思います。子ども向けのアニメ作品から見せ始めるのもいいと思いますよ。

何本も見るうちに、映画の見方も上手になるもの。学年が上がって映画が生活の一部になったら、ほかの国の映画や社会的メッセージを込めた映画なども見せるようにするといいのではないでしょうか。

――とはいえ、暴力や性の描写などを含んだ映画を見せるのには抵抗があります。

そんなとき、映画倫理委員会のマークが目安になります。「G」マークの映画は、そういった描写がなく、だれでも見られるもの。「PG12」マークの映画は、小学生が見るときには大人の助言指導が必要。親が同伴のうえ、その場での対応が求められる作品です。また、子ども向けの映画を数多く紹介している「こども映画プラス」では、幼児、小学校低学年、小学校高学年、中学生と、おすすめ映画を年齢に合わせて4段階で分けていますので、参考にしてみてください。それでも心配なときは、保護者の方が先に見ておくと安心です。

ただ、たまには少し背伸びした映画を見ることもいい経験になるのではないかとわたしは思います。未知の世界を覗き、疑似体験ができるのも映画の魅力。小学生になると、現実とフィクションの違いがわかるようになります。現実の世界が安心できる場所なら、映画の中で多少怖い思いや悲しい思いをするのも、子どもの世界を広げる経験の1つだと思いますよ。

親子で一緒に映画鑑賞を

- 学年別、テーマ別、子どもにすすめたい映画6選

――いざ映画を見よう!と思っても、たくさんの作品の中からお子さまに合ったものを探すのは難しいですね。子どもたちが楽しみながら感性や多様性を伸ばすことができる作品を、小学校低学年・高学年に向けて、それぞれ「世界」「友だち」「家族」の3つのテーマで、工藤さんにご紹介していただきました。

「世界」を知ることができる作品

- 『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年 アメリカ)

低学年におすすめしたいのは、『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年 アメリカ)。冒頭の雄大なアルプスにマリアの歌声が響くシーンから、映画の世界にぐっと引き込まれます。「ドレミの歌」「私のお気に入り」「エーデルワイス」など、たくさんの名曲がこの映画から生まれました。母親がいない子どもたちが新しい母親を受け入れたり、ナチスが迫り来る中、国を捨ててスイスに逃れたり、奥深いストーリーは大人が見ても十分に楽しめます。美しい風景、名曲の数々と、今見てもまったく色あせない不朽の名作です。

- 『世界の果ての通学路』(2012年 フランス)

高学年のお子さまには、『世界の果ての通学路』(2012年 フランス)をおすすめします。ケニア、アルゼンチン、モロッコ、インドの4つの国で、道なき道を何時間もかけて学校に通う子どもを追ったドキュメンタリー映画です。日本にいると、学校に通えることがあたりまえですが、世界には夢を抱き、それを叶えるために、日々険しい道を通ってまで学ぼうとする子どもがいるのです。ときにはこういう映画を見て、遠い世界のことを考えるきっかけにもしてほしいものです。

「友だち」について考える作品

- 『E.T.』(1982年 アメリカ)

低学年のお子さまには、あの『E.T.』(1982年 アメリカ)をおすすめします。アメリカの田舎町に住む少年エリオットと、異星人E.T.の交流を描いたこの作品は、スティーブン・スピルバーグ監督のSFファンタジーの名作です。制作から40年近く経った今見ても、ちっとも古びてはおらず、親子でワクワクドキドキ、楽しんで見られるはず。昔見たことがあるという保護者の方も、新鮮な感動があると思いますよ。

- 『スタンド・バイ・ミー』(1986年 アメリカ)

高学年のお子さまにおすすめしたいのは、友情を描いた作品の金字塔『スタンド・バイ・ミー』(1986年 アメリカ)。主人公は12歳。思春期に差しかかった年ごろの少年4人の、1泊2日の冒険旅行を描いた作品です。それまで保護者の腕の中にいた少年たちが、冒険を通して死を間近に見たり家族を考えたりするなかで痛みを知り、大人への道を歩み出す姿がみずみずしく描かれています。小学校高学年にとっては同世代の話で、大人とは少し違う感想を抱くかもしれません。子どもたちだけで見てもいい映画なのかもしれませんね。

「家族」のあたたかさを再認識する作品

- 『おばあちゃんの家』(2002年 韓国)

低学年向けにおすすめしたいのは、『おばあちゃんの家』(2002年 韓国)。韓国では「3人に1人が見た」といわれているヒット作です。ある事情で主人公の7歳の男の子が預けられたのは、口がきけず、文字も読めない祖母の家。そこは電気も通っていない片田舎で、都会育ちの主人公はイライラしおばあちゃんに不満をぶつけます。でもおばあちゃんは、何でも受け入れて決してしからない・・・・・・。無償の愛、かけがえのない家族愛が胸を打つ感動作です。

- 『お早よう』(1959年 日本)

高学年のお子さまには、小津安二郎監督の『お早よう』(1959年 日本)はいかがでしょうか。お父さんにテレビを買ってほしい子どもたちが「だんまりストライキ」という手段に訴えるといった、昭和の家庭の何気ない日常を切り取った作品です。小津安二郎といえば、日本が世界に誇る映画監督として有名です。高学年になったら、こうした作品も見ておきたいもの。

子どもと映画館をもっと楽しみたい!Q&A

- 最初から最後まで、落ち着いて見られるか不安です。映画館で上手に映画を見せるコツを教えてください。

- 上映中「ママ、おしっこ!」と言われ慌てたとか、子どもが飽きてぐずぐず言い出したから途中で出たといったエピソードをよく聞きます。ジュースを飲みながら見ると、どうしても途中でトイレに行きたくなるし、難しい映画だと飽きてしまうんですよね(笑)。

子どもが小さいうちは、ゆっくり見られなくてもしかたがない、と割り切るしかないと思います。飽きてしまったら、途中で出たり、次回はもう少しわかりやすい映画にするようにしたり。今は前もって席を予約することもできますから、トイレに行きやすい端っこの席をとるのもおすすめです。 - 「飽きたから出る」を許しては、チケット代がもったいないし、集中力がつかないような気がしますが・・・・・・。

- 映画は総合芸術ですが娯楽でもあります。教育目的の映画もありますが、楽しみながら見る中で気づきを得て、いつの間にか学びにつながっていた、ということが多いように感じています。集中力を磨こうなどと考えず、もっと軽い気持ちで見るといいと思いますよ。

毎月1日は「映画の日」で、ほとんどの映画館で大人1900円のところが1200円で見られます。映画館ごとのサービスデーもあります。そういう機会を利用して、「途中で出てもいいや」くらいの軽い気持ちで出かけるといいのではないでしょうか。 - 映画を見た後、感想を共有したいのですが、注意点はありますか。

- 無理に感想を言わせる、書かせることはやめたほうがいいですね。強要されると、映画を見ること自体が嫌いになってしまいます。

まず、保護者の方がおもしろかったこと、感動したことを話すといいでしょう。「ここがおもしろかった~」といえば、「ぼくはここだな」と、自然に会話が生まれます。それには保護者の方自身が楽しむことが大事です。その姿を見てお子さまも幸せな気持ちになり、映画が好きになる。映画業界の人に話を聞くと、「親が映画好きなので、自分も好きになった」と話す人が非常に多くいますよ。 - 親子で映画をもっと楽しむ方法はありますか。

映画に出てきた食べ物を一緒につくってみるのは楽しいですね。『崖の上のポニョ』に出てきたラーメンを、そっくりにつくってみる。子どもたちは喜びますよ。ほかにも映画に出てきた動物を図鑑で探してみたり、地名を地図で探してみるという方法もいいでしょう。

映画に出てきた食べ物を一緒につくってみるのは楽しいですね。『崖の上のポニョ』に出てきたラーメンを、そっくりにつくってみる。子どもたちは喜びますよ。ほかにも映画に出てきた動物を図鑑で探してみたり、地名を地図で探してみるという方法もいいでしょう。

もう1点、読書習慣をつけておくといいと思います。字幕を読むのが早くなり、その分、映像を楽しむ余裕ができます。また原作のある映画の場合、両方を見ることで理解が深まります。

とはいえ難しく考えず、興味の赴くままに、いろいろな作品を見て欲しいですね。

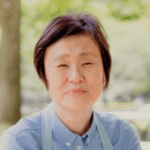

工藤雅子 (くどう・まさこ)

1959年生まれ。映画関連事業会社に勤務し、退職後(株)チャイルド・フィルムを設立。子ども向けの映画の紹介に特化した日本初のポータルサイト「こども映画プラス」を開設。同サイトでは、年齢やキーワードに応じた、子どもが楽しめる映画を簡単に検索できる。また上映会や、映画鑑賞とワークショップを組み合わせたイベントも多数開催。共著に『「こどもと映画」を考える 13才までに見せたい名作映画50ガイド』(キネマ旬報社)、『こども映画教室のすすめ』(春秋社)がある。