考える、感じる、理解する、表現する。こういった人間の活動を支えているのは国語力だと言われています。近年、「国語力をつけることが、学力全般の向上につながる」と多くの専門家が指摘しており、お子さまの国語力をどのように伸ばしていけばよいか、関心の高い保護者の方も多いのではないでしょうか。一方で、お子さまが書いた文章を読んだり話を聞いたりする中で、お子さまの国語力に不安を感じる方もいるようです。そこで今回は、国語力の中心である「語彙力」の育て方について、国立国語研究所の石黒圭教授にうかがいました。

(取材・文 松田慶子)

※本記事は、2021年12月23日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

語彙を増やすことは世界を知ること

――そもそも「語彙」とは何なのか、から教えてください。

はい。語彙は、語の集まりを指します。語彙とは一人ひとりの頭の中にある単語・言葉のリストと言えばイメージしやすいかもしれません。

――「語彙が豊富だ」と言われるのは、頭の中にたくさんリストアップされているということですね。

そうです。でも、知っている言葉が多くても、読んだり聞いたり書いたり話したりするときに、うまく使えなければ意味がありません。たくさん知っているという語彙の「量」だけではなく、その語彙を実際に使うことができるかどうか、つまり語彙の「質」も重要です。

豊富な語彙を使いこなす力が「語彙力」です。それを式で表すと、

語彙力 = 語彙の量(知識量)× 語彙の質(語彙を運用する力)

となります。

語彙力というものが語彙の知識量だけを指すのではなく、語彙を運用する力――言葉を使って考える力、感じる力、理解する力、表現する力――も含む以上、語彙力は人の頭の働きのかなりの部分を決定しています。こうしたことから私は、考える力の源は国語力、とりわけ語彙力にあると考えています。

――国語力つまり語彙力がアップすると、算数や理科などほかの教科の学力も上がるといわれます。これはなぜでしょうか。

単純なことですが、まず語彙力がないと算数や理科の文章問題で何を問われているか正確に理解できず、正しく答えられません。これは言うまでもないことです。

しかし、もっと重要なことがあります。「言葉を知ること」と「世界を知ること」が、実は同じだという点です。

世の中のことは、基本的にすべて言葉で表すことができます。人間は目に見えるもの、見えないものに対して言葉で名前をつけ、それを組み合わせて自分の考えを表現します。この世界に存在する森羅万象に貼りつけていく一つひとつのラベル、それが言葉であり、その集合が語彙です。世界に対する認識が広がり、また深まるということは、その人の頭の中に語彙がどんどん増えて、正確にラベルを貼り分けられるようになることです。

とくに言葉が優れているのは、人間が思考をするときの操作性です。試しに頭の中で言葉を使わずに映像だけで思考ができるかやってみてください。――難しいですよね。脳内の映像は過去の経験を思い出すのには向いているのですが、新たな思考を紡ぎ出すのに向いていないのです。つまり、優れたアイディアを生み出そうとするときは、言葉を使ったほうがうまくいく。

世界を広く深く知っている人は語彙力も高いこと、また、語彙力が高いと思考の精度が上がり、創造力も高まることから、語彙力と学力は連動していると言われるわけです。

小学校の6年間で語彙力は大きく育つ。見えない世界を言葉で理解できるように

――語彙力と学力について、もう少しお教えください。そもそも子どもはどのように語彙力を身につけていくのでしょうか。

幼児期は現実世界のものを見たり聞いたり触ったりして、それに関連する言葉を覚えます。虫が好きな子なら、透き通った羽を持ち、樹木にとまってミンミンと鳴く虫はミンミンゼミだと知り、ツクツクボウシもアブラゼミも同じセミの仲間だと知る。目に見えない事象についても、走って転んで食べて感じて、痛い、熱い、おなかがすいたなどと覚えていきます。

小学校低学年頃まではその延長で、目に見えるもの、耳で聞こえる音などを通して言葉を増やし、認識をどんどん広げていくのですが、中学年から高学年になると、次第に抽象的なものに興味が広がるようになります。それまでは現実にあるものを「こんなふうに言葉で表せるんだ」と考えていた子どもが、言葉からその背後にある映像や音を思い浮かべられるようになる。逆転が起こるのです。

――体験したことがないものも、言葉を手掛かりに頭の中で思い描けるようになるのですね。

はい。それと並行し、言葉の使い方が精緻化する。つまり、より限定された意味の適切な言葉で表そうとするようになります。

――どういうことでしょうか。

言葉は、広い意味を持つ「上位語」と、より狭い意味を持つ「下位語」に整理されます。「麺類」という上位語の下に「パスタ」「そば」「うどん」などの下位語があるという位置関係です。

この下位語を増やすことで、世界が深まります。たとえば「お金」。100円硬貨1枚よりも10円硬貨9枚をもらって「わーい」と言っていた子どもが、小学校低学年で数字を学び、お札や硬貨の名前を覚えるうちに価値を知り、やがて「現金」「クレジットカード」「貯金」などの下位語と概念を理解するようになります。その途中で「電子決済」の方法も知るでしょうし、「信用」という概念も学ぶかもしれません。また、お金を貯める「貯金」から、目的を持って貯蓄する「資金」、お金を生み出す「資産」へと、より狭い意味に分け入っていく中で、経済の仕組みも理解していくと考えられます。

上位語からどんどん下位語を深く知るにつれ、世界に対する認識も深くなる。実はこれが「学習」で、小学、中学、高校を通して子どもたちが取り組んでいることなのです。この過程で、言葉で言葉を理解するようになり、抽象的な深い思考ができるようになっていきます。

語彙力を伸ばす近道は「体験」を増やすこと

――保護者の方の中には、年齢の割にお子さまの語彙が少ないと心配する方もいます。どうしたら語彙力を鍛えることができるでしょうか。

これまで述べてきたように、語彙を増やすことは世界を理解することと表と裏の関係なので、語彙力を伸ばしたいなら、まず自分の五感を研ぎ澄ませ、世界を知ることが大事です。

――世界を知るとは?

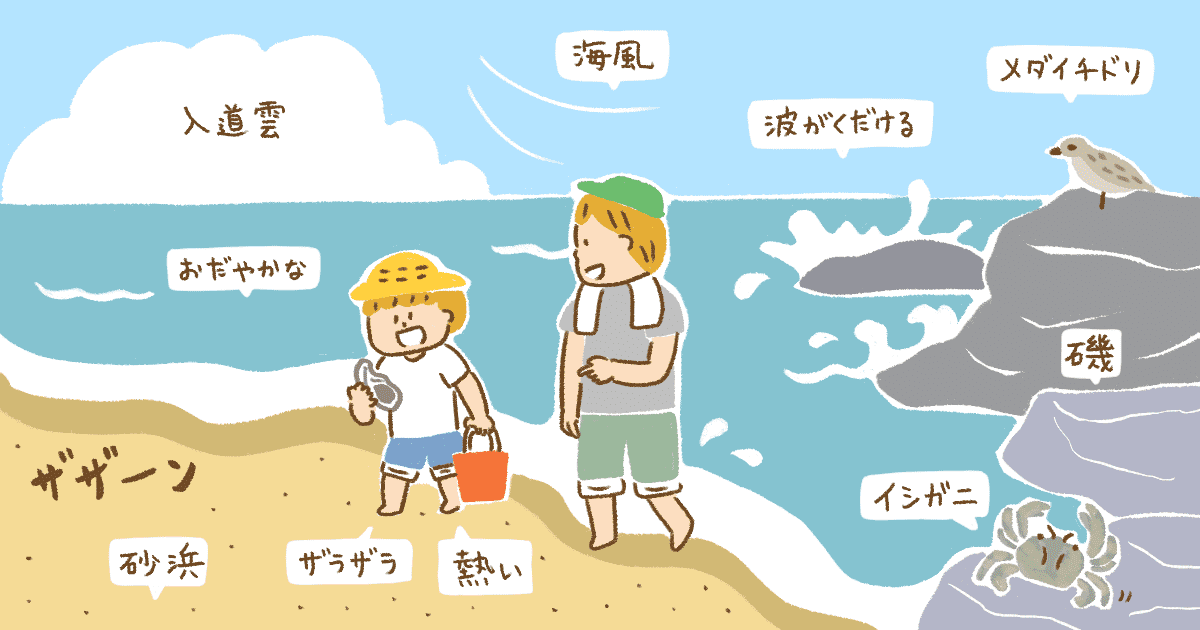

一番いいのは、外に出て生身の体験をすることです。近所の草むらで虫を捕まえる、途中下車をして見知らぬ街を探索する、ブドウ畑でもぎたてのブドウを味わう、海風に吹かれつつ砂浜をはだしで歩く。

語彙を増やすには、実際に見聞きしたものを識別し、一つひとつ言葉にしてあげることが大切なのです。保護者の方が説明できない場合は、誰か詳しい人と一緒に体験できるといいですね。ガーデニングが好きな人と一緒に作業をすれば、植物の名前もわかるし、土の色、匂いなどの呼び方もわかります。

子どもは興味をもったことから世界を広げていきます。興味の対象を探す機会を与えることは、保護者の役割だと思いますよ。

――わざわざ出かけて行っても、子どもが興味を示さないこともあるものです。

興味を持てなくても、体験するだけでも意味があります。一度でも触れたことがあるものは親しみがあって理解が早い。

ここで質問です。友人の飼っている犬の特徴を、まだその犬を見たことがない人に伝えたいとします。パソコンで画像を送ろうとすると何MBというデータ量になりますが、言葉なら「白黒で短毛の元気な小型犬」などと数文字で伝えることができます。これはなぜだと思いますか?

――えっと、言葉には意味が詰まっているから?

そうです。人間の脳には経験と言葉の使い方に関するルールが詰まっているから、数文字の言葉を脳内で増幅させることができるのです。言葉自体に意味があるわけではなく、言葉は脳内の経験と結びつくことで意味を獲得します。脳内の経験が豊かであれば、言葉が頭に入ってきたときに豊かな意味を持ちますし、新しい言葉が入ってきても、その意味を経験からある程度推測できます。経験がなければ、入ってきた言葉は結びつく先を失ってしまい、意味が形成されません。だから、経験が大切なのです。

体験の機会を得にくい状況の中でも、親子でできること

――コロナ禍によって人との出会いも会話の機会も減っています。どうしたらよいでしょうか。

難しい問題ですね。まずは保護者の方がお子さんに何を学ばせたいのか、考えることが第一歩だと思います。

私は自然から多くのことが学べると思っています。でも、オンラインでコミュニケーションをとることが常態化した社会にあっては、自然界での経験だけでなく、バーチャルな空間の中での経験も積んだほうがいいという考え方もできるでしょう。また、今後AIに仕事を奪われないようにするには、身近な経験を周囲の人と分かち合える国語力が大事だと私は考えています。けれども、インターネットで世界の人とつながれる英語力が大事だと考える人も、データを数値化して新しい価値を生み出せる数学が大事だと考える人もいるでしょう。

理想論かもしれませんが、今、社会がどのように動いていて、これから20年後、30年後にどのような力が必要になるのか、お子さんと一緒に時代を先読みし、考える。そのうえで親子で話し合い、必要だと思う分野やお子さんが興味を持った分野を経験できるように応援するといいと思いますよ。

ご家庭でできる体験もあります。たとえば料理。食材は世界の畑、海、牧場、工場からやってきます。食卓は、コロナ禍にあっても、外と内を結びつける世界につながる窓です。食材の名前も、調理法も、食感の表現もすべて学習素材です。

自分たちにとって最適な学び方を見つけてほしいものです。

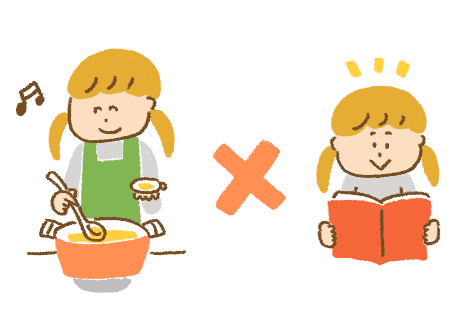

――実際の体験でなくてはいけないのでしょうか。本を読むことで代替できませんか。

本を読むことも非常に有効な手段ですが、本に凝縮して書かれた情報がどれだけ伝わるかは、受け取る側の経験や知識に左右されてしまいます。子どもの語彙力を伸ばすには、やはり本を読むだけでは不十分だといえます。

とはいえもちろん、本が別の世界を知る貴重な道具であることは確かです。人には一般化、共通化、抽象化する能力があり、読んだものをより高次の知識として高めていくことができる。それをもとにまた新しい知識を自分のものにできます。言葉と現実の世界を行ったり来たりすることが大事で、活字の体験とリアルな体験、両方あることがいいのです。

――親子で対話する習慣がない、あるいは時間がない家庭もあります。

逆説的ですが、向き合ってメッセージを伝え合おうとしないことです。一番よいのは、一緒に何かをすることです。「さあ、話そう」ではなく、自然にポツポツと話が出てくる環境を作ることです。時間がなければ、駅で待ち合わせてスーパーで一緒に買い物をし、並んで歩いて帰るのがよいでしょう。子どもはそのうち自分のことを話したくなるので、それを聞くことです。言葉が一番身につきやすいのは、実は人に説明するときなんです。人に説明する過程で、言葉を使った思考回路が鍛えられていきます。

家庭で語彙力を高めるには、“ゲーム感覚”がポイント

――語彙の質の高め方についてもう少し教えてください。日常生活の中で、保護者はどのようなことを心がければよいでしょうか。たとえば、どこに連れて行っても何を見せても、お子さまからは“すごい”“ふつー”という言葉しか出ないという声が聞こえます。これについてはいかがでしょう。

もう少し年代が上の子どもだと、“エグい” “ヤバい”で済ませるようですね(笑)。

“すごい”“ふつー”などの言葉は、日常生活の中ではとても便利です。一緒に“すごいすごい”と言っていれば、共感し合えますから。しかし理解の広がりや深まりという点では役に立ちません。

そこで、「今日1日“すごい”を使わなかったら、今度のお休みの日に〇〇に連れていくよ」などとゲームにすると、おもしろいのではないでしょうか。「“すごい”を使わないでどう言えるか、言葉探し競争をしよう」でもいいですね。高学年で語彙力が上がってきたら、「NHKのアナウンサー風に説明して」「バラエティのお笑い芸人風に話してみて」というゲームも有効だと思いますよ。作文でも同様に、「“楽しかった”を使わないで書いてみよう」とゲーム感覚で挑戦させる。便利な言葉をあえてNGワードに設定することで、ものの見方が深まり表現力も高まっていきます。

「おいしい」を使わないで食レポをしてみようという遊びもおすすめですよ。

――「おいしい」を使わないで食べ物の感想を言うことは、大人にとっても難しそうです。

そうかもしれませんね。実は“おいしい”や“楽しい”などの形容詞は、感想の最後に使うべき言葉なのです。「今日1日、こんなことをして、こんなことを感じて楽しかった」という具合です。最初から“楽しかった”“おいしかった”というと、そこで話が終わってしまい広がりません。

ですから形容詞は最後にとっておき、その感想に至るまでのプロセスを、“オノマトペ”や動詞を使って説明することがコツです。たとえばエビの天ぷらを食べたとき、「衣がサックサクだった」「身がプリプリだった」「甘みがあって驚いた」「香ばしさがたまらない」などと表現すると、「おいしかった」よりも多くの情報を伝えられます。

「芸能レポーター風に食レポしてみて」と言ったら、子どももその気になってやるかもしれません。

――「高学年になるのに、作文に話し言葉と書き言葉が混ざる」という悩みもありました。

学校の先生なら訂正されるのでしょうが、私はあまり重要な問題ではないと思っています。本当に重要なのは、相手に伝わるかどうかです。書き言葉を教えることが目的なのではなく、この場面でこの言葉を使って、自分が思ったことがちゃんと想定されている読み手に伝わるのかどうか、自分の書いた作文を客観的に見る力を育むことが大事ではないでしょうか。

たとえば、お子さんが書いた文章を保護者の方が読んで、「ここはこういう意味なの?」「こういうことを言っているんだよね」と解釈を話してみる。そうすると子どもは「こう書くと人にはこんなふうに受け取られるんだな」と気づいたり、より正しく伝えられる言葉を探したりするようになっていくはずです。

生きた文脈の中で言葉を使い、試行錯誤することが語彙力を磨くカギ

――日常の会話の中で、子どもが誤った言葉の使い方をすることもあるものです。

これもその場では訂正せずに、子どもに気づかせるようにするといいでしょう。人から与えられた正解は印象に残らず、自分で考えて見つけた答えのほうが印象に残る。人間の脳はそのようにできているのです。子どもが誤って使った言葉があれば、語尾を上げて繰り返したり、「ん?」って少し驚いた表情を見せたりして、「何か違和感があるよ」というメッセージを送るとよいのではないでしょうか。

ただし、差別語や人を傷つける言葉は、その場ですぐに指摘し、訂正することが大切です。

――中学受験を考えているご家庭や、国語の成績を伸ばしたいと考えているご家庭では、お子さんにことわざや四字熟語などを覚えてほしいと思うものです。どのような方法があるでしょうか。

知識として覚えるだけでは、使えるようにはなりません。記憶力ではなくて思考力に頼るということが大事で、そこはZ会の教材にも通じるところがありますが、簡単な問題をたくさん解かせたり、簡単に正解を与えたりするのではなく、ある程度歯ごたえのあるものを与えて、子どもの考える力を信じて、最初は訳がわからなくてもやらせてみる。試行錯誤の過程で見えてくるものがきっとあるはずです。

ビジネス用語の「PDCAサイクル」、つまりPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のサイクルのように、実際に使ってみて、そして、これじゃおかしいかもしれないと感じて、考えて、改善するということの繰り返しで、言葉が自分のものになっていきます。

要は、生きた文脈の中で言葉を知ることがカギです。そのときどきの文脈の中でどう使われているのかを知り、自分も文脈の中で使うことで、使い方も意味も一緒に学ぶことができる。そのために、保護者の方が日常の会話の中でことわざや四字熟語を生きた言葉として使っていくことも大切だと思いますよ。

冒頭に、語彙力は語彙の量と語彙の質の掛け算だと述べました。いろいろなことを体験し、本を読み、多様な人と対話し、生きた文脈にたくさん触れる中で、語彙力を伸ばしてほしいと思います。

――ありがとうございました。

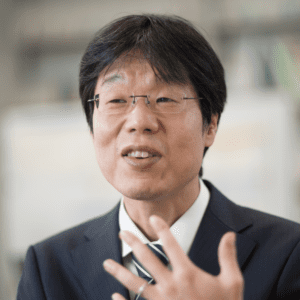

石黒圭(いしぐろ・けい)

国立国語研究所教授、一橋大学大学院言語社会研究科連携教授。

一橋大学社会学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は文章論。光村図書『小学校 国語』編集委員、文化庁文化審議会国語分科会委員、東京都教育委員会「学びの基盤」プロジェクト委員、小学館『例解学習国語辞典11版』編集委員など、要職を兼任。『よくわかる文章表現の技術(全5巻)』(明治書院)、『語彙力を鍛える』(光文社新書)、『豊かな語彙力を育てる』(ココ出版)、『小学生から身につけたい ―一生役立つ語彙力の育て方―』(KADOKAWA)など著書多数。