小学3年生から社会科で学び始める地図。地図は、経路や身近な地域について知ることができるだけでなく、広い世界への扉を開くものでもあります。さまざまな可能性をもつ地図の楽しみ方、学び方について、地理学者で、新しいテクノロジーを組み合わせた地理教育支援や学習教材制作などに取り組む田村賢哉さんにお話をうかがいました。地図を学ぶ前段階にいる1・2年生の楽しみ方や、自由研究・調べ学習などで「地図を使ってまとめる」際のポイントなども紹介します。(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2023年6月22日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

地図が読めると、どんな力が身につく?

――田村さんは、地図を学ぶことの意義をどのように考えていらっしゃいますか?

一言で言うと、冒険心が育まれるということでしょうか。地図を見ることで「なんでこの場所はこうで、あの場所はああなっているのか?」と見知らぬ土地に対する興味・関心をもつことができて、そこから「行ってみたいな」という憧れのような気持ちが生まれ、調べるという行動に展開し、最終的には実際に足を運ぶことにもつながっていく。そんな、冒険してみたいと思うワクワクを生み出す力が地図にはあって、冒険心、つまり未知なるものに対する探究心が生まれるところが、地図を学ぶ意義だと思います。

一方で、地図は別の面も持ち合わせているんです。それは、地図には必ず作り手がいて、作り手の意図によって地図の表現に意味が含ませてあったり、場合によっては嘘をついていたりすることです。これが地図の面白いところでもあるんですが。

――どういうことでしょうか?

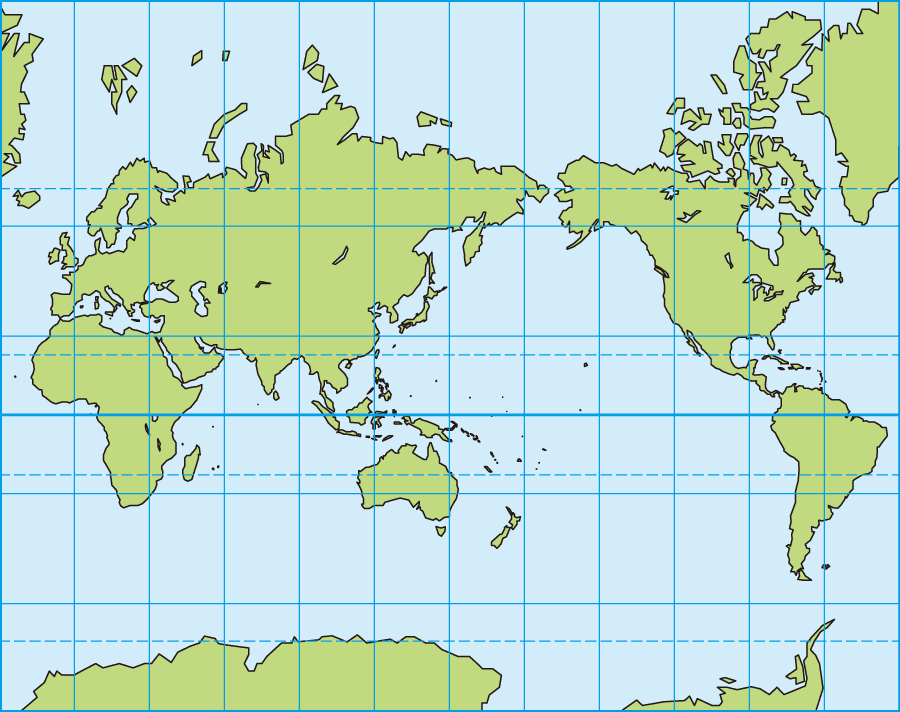

たとえば、メルカトル図法という地図の図法があります。この図法では、地図上のどこから見ても目的地への方角が正しく表されている一方で、緯度が高い地域ほど実際よりも面積が大きく表現されます。こんなふうに、表現したいもののためにある部分に関しては正確ではない情報を含んでいる場合があるんですね。地名の読み方もそうです。現地の読み方ではなく、作り手の言語に基づいた読み方で書かれている場合がありますよね。

また、地図には作り手がいることがよくわかる例としては、オーストラリアなどでお土産として販売されている、南半球が上になっている地図が挙げられます。あれは「北ばかりが上じゃないよ」という南半球側からの一種の抵抗かもしれませんね。ほかにも、太平洋を真ん中にした地図と大西洋を真ん中にした地図があったり。それらに対して、「この地図の作り手は誰なのか?」「どんな意図があってこの描き方になっているのか?」などと考えていくことも面白さの一つです。

――ほかにも地図の面白さはありますか?

はい、地図には自分の関心ごとを広げていく要素を持っていることです。

たとえば、『ポケモンGO』というゲームアプリは位置情報を活用したゲームで現実世界を舞台にプレイしますが、他人の興味・関心のある場所が表現されている地図でもあるんです。どういうことかというと、アイテムを入手できるスポット「ポケストップ」は、ゲームのユーザーが関心をもっている場所や施設を “Point of Interest”として申請し、承認されたものです。その多くの人が関心をもっている場所に実際に足を運び、アイテムを入手する。この仕掛けによって、たとえば、毎日同じ道を通って目的地に行っていたのが、別の道からポケストップを経由して目的地に行くという状況が起こります。『ポケモンGO』の地図で他人の関心と自分の関心を重ね合わせたり、他人の関心をもとに自分の関心を広げたりしているというわけです。

「それってどこ?」という疑問から、地図を調べてみよう

――では、実際に地図を見たり学んだりする際には、何を糸口に地図に触れていくといいでしょうか?

お子さんの身近にあるものをベースに、「それって一体どこなの?」と地図で探してみるとよいと思います。

たとえば、僕が地図に興味をもったきっかけは、自分の名前でした。下の名前のスペル「KENYA」は、ケニアという国名と同じスペルなんですよね。それで、「ケニアってどんな国なんだろう?」「どこにあるんだろう?」という興味から地図を見るようになったんです。

そんなふうに、身近なところから「自分と同じ名字の地名はあるのか?」「田村の“田”の字がつく地名はどんな所にあるのか?」「テレビのニュースで出てきた地名は、どこにあるんだろう?」などと地図で探してみることが、学習のとっかかりになると思います。

――地図にもいろんな種類がありますが、どの地図から見ていくといいですか?

眺めていても飽きない、子どもが関心をもてる地図を選ぶことが重要です。地図には紙の地図もあればデジタルの地図もあり、さらには、「火山分布マップ」「石油資源マップ」など提供する情報の内容や量、テーマも多様ですし、表現の仕方も様々です。多様な地図の中から「おもしろい」と思ったものを読んでみる。そして、「ここはどういう場所なんだろう?」「なぜこんな形をしてるんだろう?」と考えを巡らせていけるといいと思います。

たとえば、火山の分布マップを見ると、火山のある場所は特定の場所に集中していて、連なっているんですよね。石油資源マップもそうで、石油が採れる場所と採れない場所が極端に分かれている。「日本には火山が多いのに、なぜヨーロッパには少ないのか?」「なんでこんなに火山が連なっているんだろう?」「日本では石油はほとんど採れないのに、なぜ中東では石油がたくさん採れるんだろう?」などと、「自分たちの土地はこうなのに、なぜあっちはああなっているの?」と考えていくのが、地図を読み込むための一つの問題設定の方法です。このように「…のに、なぜ…?」と考える、つまり、自分が知っている場所と知らない場所を比較することで、読図力がついて世界が広がっていきます。

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

親子で楽しく取り組める!地図を使った学び

――家庭内で地図を使った学びに取り組む場合、どんなふうに地図を使うとよいでしょうか?

先ほど、興味をもったところから地図を見ていくという話をしましたが、今度は逆で、興味のないところに興味をもたせてくれるものとして、「ダーツの旅」をおすすめしたいですね。

実際に旅に出なくても構いません。「ダーツが当たった地域を調べよう!」と紙の地図にダーツを投げて、当たった場所について10分間調べてみるんです。紙の地図は、場所は示してくれますが「どんな場所か?」については十分な情報を与えてくれないので、調べる時はインターネットを活用するのがおすすめです。WikipediaTMで調べたり、GoogleマップのストリートビューやGoogle Earthを使って現地の様子を見てみたりして、紙とデジタル、それぞれの地図やツールの特長を生かして併用していけるといいと思います。

――Google Earthなどの衛星画像はどんな使い方ができますか?

Google Earthなどの衛星画像を見ると、北海道と沖縄など、地域によって屋根の形状に違いがあることがわかります。あるいは、もっと狭い範囲の例で言うと、僕の出身地である広島県北西部から島根県西部、山口県東部にまたがる地域の家屋の屋根は、瓦の色が赤色なんです。でも、その地域から出ると、黒になるんですよ。そこから「なんで赤なんだろう?」「瓦って土から作られるから、土壌に違いがありそう」などと考えられるようになれるといいですよね。

今お話しした、衛星画像を見て場所ごとの違いを認識するのは、前提として土地ごとに様々な違いがあることを知っていなければならないので、低学年のお子さんはここまではできなくていいと思います。「あの場所はここにある」と、デジタルの地図で場所を探せるだけでも、学習としては十分だと思います。

――とくに低学年のお子さんにおすすめの家庭での地図の活用法はありますか?学校で地図を学び始める前の1・2年生のお子さんと、保護者の方とでできることはあるでしょうか。

たとえば、食べ物などに書かれている「made in ○○○」という国名や地名について、どこにあるか探してみましょう。1年生だと、ひらがなやカタカナから学ぶので、先に海外の地名から入っていけますよね。読めるようになった地名や国名について「それってどこかな?探してみよう」「あなたが住んでいる場所はここで、今探した場所はここ。ここからこの商品が来たんだよ」などと会話ができると思います。そして、漢字を覚え始めたら、本人の関心に合わせて日本国内の地名を探し当てていくといいでしょう。

さらに学年が上がっていくと、たとえば「州」の付く地名は海に近い傾向があるとか、海外で「~スタン」と付く地名は近い場所に集まっていることなどにも気づいて、「なぜだろう?」と考えていくこともできます。謎解きみたいですよね。

――この方法の場合、地図は紙とデジタルどちらがいいでしょうか?

低学年のうちは、紙の地図を推奨します。デジタルの地図だと検索できてしまいますから。それに、紙の地図だと、目当ての場所を探す過程で周辺地域や別の地域も目に入るんですよね。そうやって自力で目的の地名を見つけ出したり、寄り道ができたりするのが、紙の地図の強さだと思います。

※Googleマップ および Google Earth は、Google LLC の商標または登録商標です。

さらに学びを深められる、おすすめの地図活用法

――さらに地図を学習に活用したい、深く学びたいというご家庭向けに、2つ質問をさせてください。まず、自由研究や調べ学習をしたあと、地図を使ってまとめ上げる場合にどのようなことに気をつけると良い地図を作れるでしょうか?

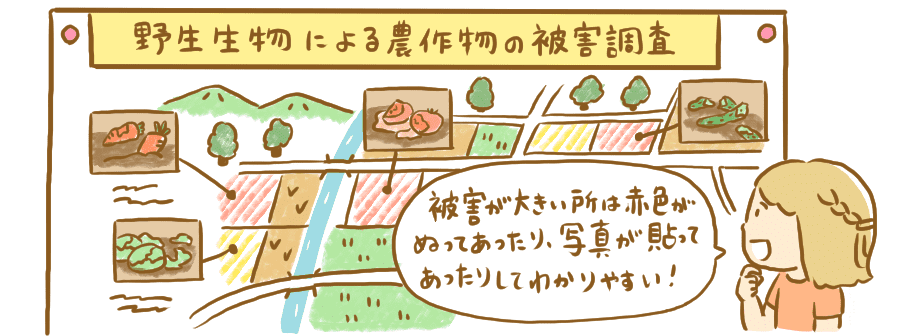

人が「読みたい」と思う地図を作ることを意識するのがよいと思います。たとえば、地域ごとに防災マップやハザードマップってありますよね。ご覧になったことはありますか。人の命を守る地図として正確性を追求することは大事なのですが、多くのハザードマップはデザインを犠牲にして、その代わりに正確さを追求して作られています。でも、自分で地図をまとめる時は、そういった地図とは目的が違いますよね。

自分で地図を作る時には、情報を正しく発信するという観点をもちながら、正確性だけでなく「届けたい情報は何で、そのためのデザインはどうあるべきで、そのデザインはちゃんと地図に反映されているか?」というところも考慮することが、多くの人に読んでもらう地図を作るのに重要なんだと思います。

そうしてお子さん自身が作り手として「これはいったい何を伝えるための地図なのか?」という地図の目的やデザインを意識できるようになると、他の人が作った地図を読み込むときも、「何を意図して作った地図なのか?」ということを考えられるようになります。

――地図を使って地域の防災について学びたい場合、どんなふうに学びを進めていくとよいでしょうか?

地図をもとに、災害に紐づく地名を読み込んでいくことが、大事なことの一つだと思います。

日本の地名は、「ここは災害が発生しやすい地域ですよ」と、その場所の意味を先人が残し、教えてくれている可能性があります。それにもかかわらず、そこに家を建ててしまったりすると、防災の観点では手遅れになってしまうリスクがあります。

――そのような地名から名称を変更して新しい宅地を展開しているケースもありますが、その場合はどうすれば旧地名を調べることができますか?

古い地図を読んでみるのは方法の一つです。国土地理院はそういう地図データを出していますし、あとは、立命館大学文学部の矢野桂司先生が、昔の地図をデジタルで公開する「日本版 Map Warper」というプロジェクトに取り組まれているので、そういったところから入手して、土地の変遷を見てみるのもいいですよ。

――最後に、地図はこれからどんなふうに進化していくと思われますか?

「自分たちが理解している空間を表現しているもの」という地図の本質は、変わらないと思います。人類が石に描き始めたときから、紙、そしてデジタルで記述するに至るまで、地図は、ある場所を記録し、その場所を知る媒介物=メディアとして存在してきました。これは今後も変わらないと思います。

他方で、変わっていく点としては「その場所が今どうなっているか?」という、リアルタイム性がより追求されることだと思います。リアルな場=世界を表現しているものとして、地図上の情報が毎日のように入れ替わっていくことは、デジタル技術によって今後さらに加速していくと思います。

――ありがとうございました。

田村 賢哉(たむら・けんや)

1989年、広島県生まれ。株式会社Eukarya 代表取締役CEO、東京大学大学院学際情報学府客員研究員。東京大学大学院学際情報学府文化・人間情報学博士後期課程単位取得満期退学。専門は地理学。新しいテクノロジーを組み合わせ、想像力をかきたてる新しい学習スタイルを提唱。電子地図などを用いた地理教育を支援する組織として2011年に伊能社中を設立。2017年、ダーウィンエデュケーション株式会社(現・株式会社Eukarya)を設立し、従来の地理教育の枠にとどまらない教育コンテンツの制作や、埋もれているデータや記録、人の記憶をすくいあげ、可視化・保管するアーカイブの開発などに取り組んでいる。日本学術会議地理教育分科会地図・GIS小委員会委員。共著書に『今こそ学ぼう 地理の基本』(山川出版社)。