2030年までに達成すべき全世界共通の目標として国連で採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」。2030年までのあと10年弱の間に、資源の消費ペースや気候・環境への影響を抑え、誰一人取り残さない持続可能な社会へと変革できるかが、人類と地球の未来を左右すると考えられています。SDGsの達成に向けて、私たち一人ひとりができることは何でしょうか?日本総合研究所でSDGsに関連する調査・研究、企業・自治体向けの取り組み支援などを行われている村上芽さんにお話をうかがいました。

(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2021年9月23日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

SDGsは、途上国だけの目標ではない

――SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)について理解する上で、まず押さえておきたいポイントを教えてください。

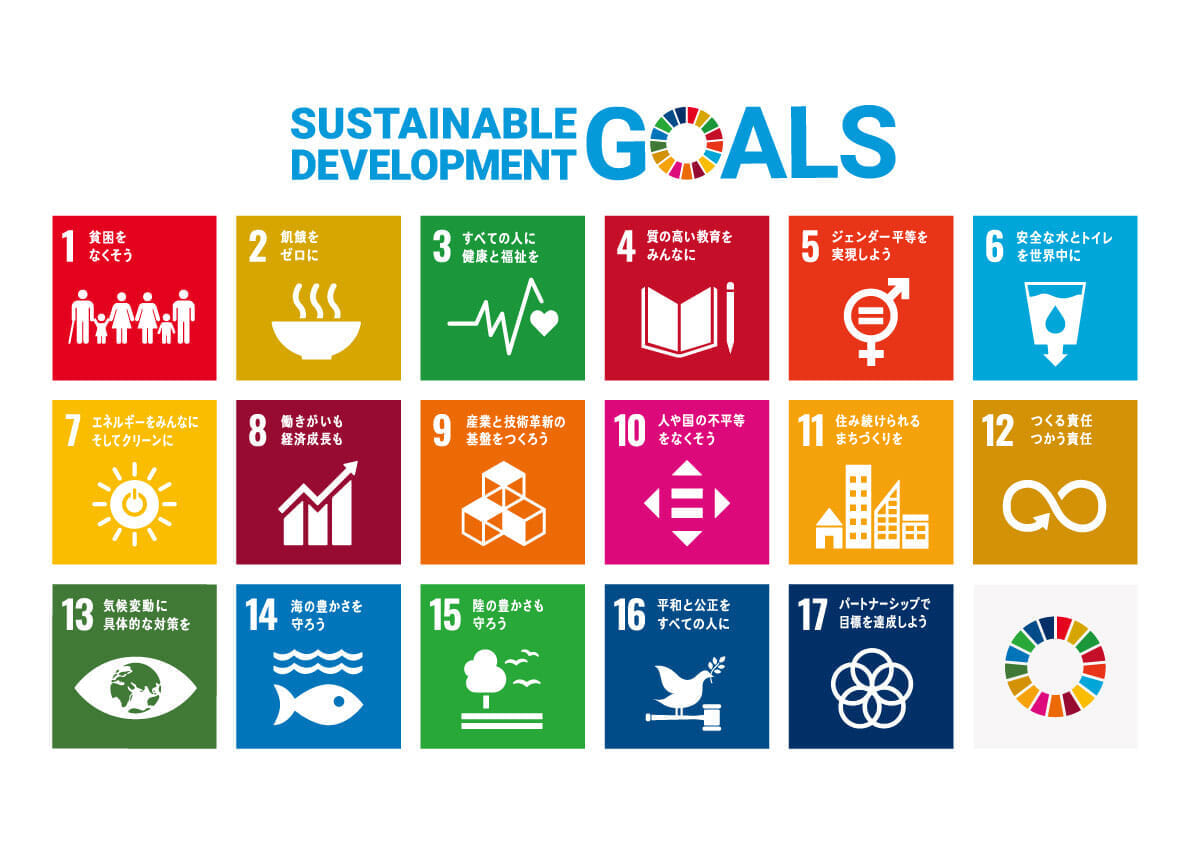

1つは、貧しい途上国だけの話ではなく、日本に暮らす私たちにも大いに関係があるということです。SDGsは、2015年までに達成すべき目標を掲げたMDGs(Millennium Development Goals:ミレニアム開発目標)の後継となるものですが、MDGsが対象を途上国に限定していたのと異なり、SDGsはすべての国連加盟国を対象としています。SDGsには、貧困・飢餓・保健・教育・エネルギー・環境など幅広い分野の17の目標と169のターゲット(目標を達成するためのより具体的な目標)が設定されていますが、どの目標も世界中のみんなに関係のあるものだということは、大前提として理解していてほしいところです。

もう1つは、知識として覚えればそれでいい、というものではないということです。近年、入試でSDGsが取り上げられることが増えているためか、子どもも大人も、知識として採択年や17の目標を覚えようとしますが、より大事なのは、目標やターゲットの詳細について知る過程で「この目標とあの目標はつながっているんだ」「日本では当たり前だと思っていたけれど、世界全体で見ると当たり前ではないんだ」「世界の人も日本と同じことを悩んでいるんだ」などと気づいたり、考えたりして理解を深め、実際に行動を起こしていくことです。

――達成期限の2030年に向けて、現在の進捗状況はどうでしょうか?

世界全体で見ると、新型コロナウイルス感染症の流行によって進捗がだいぶ後退してしまいました。とくに、教育(目標4:質の高い教育をみんなに)、貧困(目標1:貧困をなくそう)、栄養(目標2:飢餓をゼロに)の分野などでの後退が目立ちます。たとえば、コロナ禍で学校が閉鎖されたことで、学校が再開しても登校できない・しない子どもが多数出ていること、それがとくに女児に多いことなどが途上国で大きな問題になっています。また、児童労働も増加しています。

一方、進捗が期待できるものもあります。たとえば、目標10(人や国の不平等をなくそう)の中に設定されている、外国に出稼ぎに出ている人が本国に送金する際の送金コストを3%未満にするという目標などは、FinTechの進展により、目標を超過して達成できるかもしれません。SDGsが作られてからのITの進展がプラスに働く部分です。

日本国内では、目標5(ジェンダー平等を実現しよう)の進捗が芳しくありません。SDGsの達成度を国際的に比較した報告などを見ると、日本は上位の国と比べ、目標5が突出して悪い状況です。逆に健闘しているのは、目標6(安全な水とトイレを世界中に)や目標9(産業と技術革新の基盤をつくろう)です。

消費者・生活者として私たちができること

――では、SDGsの達成に向けて私たちが今からできることは何があるでしょうか?例として、17の目標の中で比較的身近な「目標12:つくる責任 つかう責任」に関連してできることをいくつか教えてください。

目標12で私たちが最も頑張らないといけないのは、食品ロスの削減です。なお、食品ロスとは、「本来食べられるにも関わらず廃棄された食品」のことで、製造過程で生じ、食用にできずに廃棄する「食品廃棄物」とは区別します。日本における1年間の食品ロスの量は約600万トン(2018年度)と、日本が1年間に途上国に支援している食料の総量よりも多いのが現状で、まったくといってよいほど数字が改善されていません。

したがって、「私たちは相当量の食べられる食品を捨てているんだ」という認識を持って、「うちは食品ロスがないかな?」とご家庭の買い物や調理を見直してほしいですし、「買いすぎない」「作りすぎない」「買ったことを忘れない」を実践していきたいですね。また、すべての食品に対して新鮮さを最優先するのではなく、すぐ食べるものは手前に陳列されている製造日が古いものから買う「てまえどり」もやっていきたいことです。

――すぐにでも始められそうですね。ほかにもありますか?

住んでいる自治体のゴミ処理やリサイクルの仕組みに関心を持つことも重要です。ゴミ処理やリサイクルの仕組みは自治体に依存し、隣の自治体と自分が住む自治体とで異なることもありますが、どちらがより適切かということに唯一解はないのが現状です。処理の仕組みに関心を持つことで、より良い処理方法を考える機会になり、行政の方針を定める投票行動につなげたり、日々の分別にいかすこともできるのではないかと思います。また、お子さんが社会科見学などで処理施設に行く機会があれば、その様子を聞くなどして保護者の方も一緒に知ることができるといいですね。もちろん、ゴミを出すときに逐一ラベルを見て分別するのは当然やるべきです。

企業の取り組みをSDGsの観点で選別しよう

また、企業の取り組みを厳しい目で選別することや、企業の動きに反応することも、「つかう責任」を担う私たちの重要な役割です。

――「企業の取り組みを選別する」というのはどういうことでしょうか?

「SDGsの観点でいいものは買う、悪いものは買わない」という消費行動をとれるとよいと思います。昨今、フェアトレード商品を購入することや、人や社会・環境に配慮した「エシカル消費」と呼ばれる消費行動が広がりつつありますが、これらの行動をとる動機は「おしゃれだから」にとどまりがちのように思います。そして、多くの人が安いものを買うことに慣れてしまっているために、人や社会・環境への配慮が足りない商品・サービスに対する批判もあまり出ていません。この点は欧米諸国などと日本で消費者の意識に差があります。

しかし、安いからといって人や社会・環境への配慮が足りない商品・サービスを選んでいると、企業は「売れているから、賛同を得られている」と判断してしまいます。消費者の行動が起点になって企業の行動が変わることはよくあるので、「SDGsの観点でいいものは少々高くても買う、悪いものは安くても買わない」という姿勢を持っておかないといけないと思います。

――なるほど。では、「企業の動きに反応する」ことについても教えてください。

目標12のターゲットの1つに、持続可能性に関する情報開示を企業に促すものがあります。それに従って、企業が発信する情報や商品ラベルに表示されている情報などを私たちが読んで家族で話題にしたり、いいと思ったことをSNSで発信したりすることです。そうやって企業に対して「ちゃんと見てるよ」と反応することが、企業がよりSDGsを意識した事業活動を行うことにつながります。私には小学生と中学生の子どもがいますが、SDGsについて書かれたものを見つけると、「これ、わかりやすく書いてあるね」などと家で話題にしています。

また、世界をより持続可能な方向に変えようとしている企業の行動その他に対して私たちが行動で返すことも大事です。たとえば、食品ロスを減らすために賞味期限が近い商品を値引きする、陳列棚の後方からではなく前方から商品をとるようPOPを設置する、といった取り組みをしている小売店があります。これらに対して私たちが賛同する行動をとれば、同じ方向を目ざす動きが広がっていくでしょう。

SDGsを意識した消費や行動を実践しよう

――目標12、あるいはそれ以外の目標に関して実践できることも教えていただけますか?

次の3つなども実践できると思います。目標12のほか、目標7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)や目標13(気候変動に具体的な対策を)などに関わる行動です。

- 移動手段を柔軟に考える

近い将来、ガソリン車の新車販売が禁止される見込みです。今後、移動手段はこれまでの「当たり前」が当たり前でなくなり、大きく変化していくでしょう。地域によって取れる選択肢に違いはありますが、車を所有せずにカーシェアを利用する、自転車と使い分けるなど、ライフスタイルに合わせて多様な選択肢から選べるようになってきています。様々な選択肢に広く目を向け、柔軟に考えていけるといいと思います。 - SDGsを考慮して電力小売事業者を選ぶ

これも地域によって選択肢の数が異なるという課題はありますが、電力事業者の中には、電源を天然ガスと再生可能エネルギーに限定しているなど、環境負荷がより低い方法で発電した電力を販売しているところもあります。機会があればこうした電力事業者を選んでみてはどうでしょう。わが家も実践しています。 - 住宅選びやリフォーム時に、SDGsを意識した選択をする

電気やガスなどのエネルギーをどの手段で得るか、建築資材や建具、設備に何を使うか・どのように調達するかなどをSDGsを考慮して選択すれば、長期的に見てSDGsに大きく貢献できます。具体的には、予算との兼ね合いもあると思いますが、省エネ・節電につながるものを選ぶ、国内の森林資源の有効活用につながる国産材を使うといったことができるかもしれません。住宅のような大きな買い物を、自分の行動がめぐりめぐって人と地球にどのような影響を及ぼすのかに気持ちを巡らせる機会として捉え、楽しんで選択できるといいのではないでしょうか。

家庭でSDGsを話題にしてみよう

――保護者の方がお子さんとのコミュニケーションの中でできることは何でしょうか?

お子さんが学校でSDGsのことを学んできたときに、ぜひその内容に耳を傾けてあげてください。子どもたちは学校でSDGsについて結構勉強しているので、その内容を保護者の方がお子さんに尋ね、話題を広げていければ、お互いに刺激をもらえますし、お子さんにとっては学んだことと実生活とのつながりを感じる機会にもなります。特に高学年になると、大人の想像以上にいろんなことを考えているので、「まだ早いかも」「まだ難しいかも」などと考えずに意見を聞いてみるといいと思います。

また、投票に行くこともSDGsにつながる行動の1つです。子どもたちはまず地域のことから勉強していくので、保護者の方が投票に行って地域への関心を示すことで、子どもたちは社会との接点を感じることができます。そうした経験が、いずれは「何のために勉強しているのか」を考え、世界を広げていくことにもつながるのではと思います。

――SDGsについて詳しく知りたいという場合、どのような情報源が有益でしょうか?

国連広報センターのWebサイトは情報が充実しています。ただし、国連からの情報を日本語に訳した上で掲載するタイムラグがあるため、最新の情報を得たいときは、国連のWebサイトがおすすめです。英語ですが情報量が豊富で、最新のデータが見られます。

――最後に、保護者の方に向けてメッセージをお願いします。

22世紀を迎えるとき、2011年生まれの子で90歳です。と考えると、22世紀は遠い未来ではなく、今の小学生の多くが生きることになる時代です。SDGsは未来への通過点と捉えて、未来を生きる子どもとのコミュニケーションのために使うと、もっと興味深いものに見えてくるのではないかと思います。1つの目標やターゲットから多様な問いが投げかけられているので、その一つひとつを私たちや子どもたちの将来の課題として、楽しみながら考えていっていただきたいですね。

――ありがとうございました。

村上 芽(むらかみ・めぐむ)

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター シニアスペシャリスト。京都大学法学部卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)を経て、2003年、株式会社日本総合研究所入社。専門分野はESG(環境、社会、ガバナンス)投資の支援やSDGs、子どもの参加論。主な著書に『図解SDGs入門』『少子化する世界』、共著に『日経文庫 SDGs入門』(いずれも日本経済新聞出版)がある。