絵画や彫刻など、古今東西の宝物が集まるミュージアム。美術館や博物館に行きたいけれど、子ども連れとなると「どう楽しんでいいのかわからない」という保護者の方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、「ミュージアムでの特別な体験を、すべての人に」という想いのもと、多数のプロジェクトに携わってこられた国立アートリサーチセンターの稲庭彩和子さんにお話をうかがいました。

ミュージアムで過ごす時間は、子どもの感性を豊かにするのみならず、特別な思考体験や生きる力をも与えてくれるそうです。お子さまとミュージアムに出かけてみませんか?(取材・文 竹内郁子)

※本記事は、2023年11月23日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

実物のアートに会いに行こう! 見るコツを体得すれば、誰でもアートとつながれる

———印刷物やインターネットでも簡単にアートを見られる時代ですが、稲庭さんは、ミュージアムを訪れて鑑賞することをすすめていらっしゃいますね。実際にミュージアムでアートを見ることのよさは何でしょうか?

ひと言でいえば「実物のアートに出会って新しい感覚にふれること」ですね。アートの実物がもつ情報量は写真や画像、動画に比べてはるかに多く、そこには先人たちの「誰かに何かを伝えたい」という、言葉では表現しきれない想いがつまっています。そして時空を超えて、見てくれる人を待っているのです。

そうした古今東西のアートが集められたミュージアムは、まさに非日常の空間。そこに身を置き、アートとじっくり向き合ったとき、私たちは目や脳だけでなく体じゅうの細胞を使って、アートの発する情報をキャッチしようとするんです。それは体感しなければわからない、非常に統合的で身体的な体験です。さらに、私たちの心は共鳴し、アートとエネルギー交換をしているような感覚にもなるのです。アートと人との間に起こるコミュニケーションこそ、ミュージアム体験の醍醐味だと思います。

———アートの知識がない子どもでも、アートと心を通わせることができるのですか?

もちろんです。知らない人に初めて会うときと同じように、まずは直接、直感的に出会ってみてください。知識は後からでいいんです。「知識はだんだん知っていけばよい」と思っていったん脇に置き、目の前のアートそのものをよく観察することが大事です。

といっても、はじめはアートのどこをどう見ていいのかわかりませんよね。私が一昨年度(2021年度)まで担当していた「Museum Start あいうえの」(以下、「あいうえの」)のワークショップでは、鑑賞前に子どもたちにミッションを渡すんです。「家に連れて帰りたい作品はどれ?」「今日の気分は何色?絵の中から色を探してみよう」など、注目するポイントをひとつ決めるだけで、子どもたちの観察力はぐんと上がります。

ある男の子は、「絵の中に❝青❞を探す」と決めて、葛飾北斎の浮世絵《「富嶽三十六景」神奈川沖浪裏》をスケッチしようとしました。「グレートウェーブ」とも呼ばれる世界的に有名な作品ですが、北斎の❝青❞のバリエーションがあまりにも豊かで、用意した色鉛筆では表現しきれなかったんです。その子は「❝青❞が足りない!」と嘆いていましたね。

このように、作品をスケッチしたり、気づいたことをメモしたりといった「書く」行為も、アートを深く見つめ、感じたことを認識する手助けになるのでおすすめです。子どものうちに知識や先入観によらないアートの見方を体得してしまえば、自転車に乗るのと同じで、一生使えるようになりますよ。

年齢に応じた声かけで、心の扉をひらこう

———「子どもがミュージアムで迷惑をかけないか心配」という親御さんもいます。

走らない、展示物に触らない、話すときは小声で、などのマナーは必要です。でも6才くらいになれば、大人の声かけ次第でマナーも守れるんですよ。たとえば、「絵の下の床には深い谷があって危ないから、近づかないようにね」と言えばちゃんと離れますし、「この展示室には天使が住んでいて今お昼寝中だから、静かにね」と言えばヒソヒソ声に変わります。3年生ぐらいまでは想像力が豊かなので、言葉のマジックが効くんですよ。アートの中に入り込み、「絵の中の生き物になってみよう!」なんていうのも得意です。

———高学年になると、声のかけ方も変わりますか?

そうですね。興味関心がハッキリしてくるので、もっと具体的な声がけがいいと思います。たとえば、ポケモンやウルトラマンなどのキャラクターには、絵画や仏像などの文化を参照した造形が多いんです。《風神・雷神》は俵屋宗達や尾形光琳など多くの絵師が描いてきた題材ですが、「ポケモンのトルネロスとボルトロスがいるから見に行こうよ!」なんて言うと、「えっ、見たい!」「本当だ、そっくり!」と食いついてくれたり。作られた順番は逆なんですけどね(笑)。

———なかには、小学生にはまだ難しいアートもあるのでしょうか?

《叫び》で有名なムンクなどは、まだ少し難しいかもしれませんね。ムンクの絵は、自己との葛藤や孤立・孤独など、成熟してからの心理を表しているものが多いので、中学生くらいになると「心に響いた」という感想が多くなります。どの展示を子どもと見に行くかは、年齢に応じた絵本を選ぶような感覚で考えるといいかもしれません。

それから、子どもたちって日本の古いアートも好きなんですよ。刀剣や甲冑の展示は人気ですし、仏像や装飾品、漆塗りの調度品などを夢中で見ている子も多いですね。

入り口としては、絵画などの平面的な作品より、彫刻などの立体物の方が子どもは興味をもちやすいと思います。彫刻のポーズを真似してみるのも楽しいですよ。

事前の準備が大事! 「トイレ美術館」でアートを見る目を養おう

———ミュージアムに「連れてこられた」ではなく、子ども自ら「行きたい!」と思うようになるには、どうしたらいいですか?

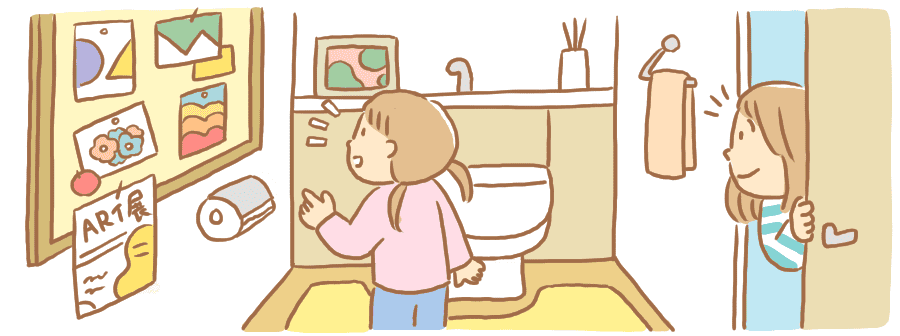

ドキドキわくわくして当日を迎えることはとても大事。事前の準備によってアートへの心をひらいておくかどうかで、展示を見る際の集中力の7割が決まると思っています。

ご家庭でできる準備として私がおすすめしているのは「トイレ美術館」です。市販のポストカードやアートカード、展覧会のチラシや新聞の切り抜きなど何でもいいのですが、アートを印刷したものをたくさん用意します。そのなかから子どもに好きな作品をいくつか選んでもらい、トイレに貼るんです。すると子どもは一日に何度もその作品を目にすることになりますよね。目が慣れると、不思議と愛着がわいてくるんです。「この本物、観に行く?」と聞けば「行きたい!」と答える可能性も高くなるでしょう。

以前、ある学校の授業の一環でミュージアムに来た子どもたちは、事前に学校で自分の好きな作品をプラバン(プラスチック板)に写し取って加熱し、キーホルダーにして持ってきていました。展示室に入ったある女の子は「あ!私の作品あった!」と喜んでいましたよ。

———ミュージアムに出かける当日のプランは、どのように立てたらいいでしょうか?

親子で行く場合は「子どもファースト」。子どもと一日デートするような感覚で、子どもの喜びそうな要素をいくつか入れてあげるといいと思います。たとえば、ミュージアムショップで買い物をするとか、併設のカフェで食事をするとか。最近はカフェに展示内容に関連したメニューがあったりしておもしろいですよ。先日、東京国立博物館の「古代メキシコ展」に行ったとき、目玉展示の《赤の女王のマスク・冠・首飾り》をモチーフにしたパフェを注文したのですが、思わず「これのどこが赤の女王の仮面なんですか?」と店員さんに聞いてしまいました(笑)。そういうものを食べて想像を膨らませてから本物を見に行くなど、関心がもてる回路を作ってあげることも大事ですね。建物自体に特徴のあるミュージアムも多いので、建物を探検するのも楽しいと思います。

———「せっかくミュージアムに来たのだから、隅々まで見ないと!」という気合は必要なさそうですね。

そうそう、とくに話題の特別展や企画展に行くような場合、大人はつい「チケット代の元をとらなきゃ!」みたいに欲張りがちですよね(笑)。そういう意味では常設展がおすすめです。常設展なら子どもは無料のところも多いので、「気になる作品をいくつかじっくり見られたら御の字」くらいの気持ちで、ゆったり楽しめると思います。子どもにとって展示室の端から端まで見るのは、かなり大変ですからね。

アートを見ながら対話しよう! 「ミュージアム思考」は、社会を生き抜く力に

———「あいうえの」のアート鑑賞では、一人で見るだけでなく、グループで見て対話する時間もあるそうですね。

はい。誰かと一緒にアートを見ながら言葉を交わすのはとても親密で楽しい体験です。「この色きれいだね」「この絵、悲しい感じがしない?」「どこからそう思ったの?」などと、より掘り下げて理由を聞いてみることによって、自分では気づけなかったことに気づけますし、人それぞれ感じ方や考え方が違うのを知ることもできます。一見、「なんだこれは!?」と思うような現代アートも、複数人でああだこうだ言いながら見ると盛り上がりますよ。

こうした「正解」がないモノや事柄について、自分の想いを伝え、他者の考えを聞いてじっくり考えることは、社会で生き抜く力にもつながります。これからますますグローバル化し、文化も価値観も多様化していきますからね。

「あいうえの」では、ミュージアムで実物のアートを見て思考を深める体験を「ミュージアム思考」と呼んでいますが、これは学校ではなかなかできない学びです。

———子どもの性格によっては、アートを見て感じたことをうまく言葉にできない子もいると思うのですが……

そうですね。そのときはそばにいる大人が「その子のことをもっと知りたい」という気持ちで、つぶやくような言葉もすくいとり、ありのままを受け止めてあげることが大切です。子どもは「何を言っても大丈夫」と思える安全地帯に身を置いてこそ、思考を巡らせ、自分の考えを口にできるのです。

この大人の「聞く力」は、子どもの感性を肯定します。すると子どもは「自分は話を聞いてもらえる存在なんだ」「自分の言葉はちゃんと社会につながっているんだ」という自信をつけることができます。その自信は、社会で孤立や孤独に陥らないための治癒能力のひとつ。自分の考えを表現できる手段をたくさんもっている人は強いので、アートを介した対話がそのきっかけになるよう、子どもが感じたことを率直に表現できる後押しをしてあげてください。

すべての人にミュージアム体験を! アートはウェルビーイングをもたらす

————アートを見た子どもたちの感想で、とくに記憶に残っているものはありますか?

毎回毎回ありますね。ゴーギャンの《ハム》という静物画を見て、「このハム超カッコいい!」と言った男の子がいたのですが、ハムが超カッコいいって、なんかいいですよね。また、小学生の女の子が大正時代の画家・関根正二の《少年》という絵を見て「この男の子の気持ち、すごくわかる」とつぶやいていました。まさに、絵の中の少年と心がつながった体験です。ほかにも、ゲームばかりしていた子が「今日はゲームより楽しかった!」と話してくれたこともありました。

一人一人のそうした想いが積み重なって、アートの価値は高まっていくんですね。そしてアートを未来へとつなげるエネルギーになっていくのです。

————アート鑑賞を通して、誰もが文化の価値づくりに参加できるのですね!

そうです。ミュージアムにあるアートは政府のものでもアーティストのものでもなく、私たちみんなのもの。社会の共通財産なんです。すべての人の「文化に参加する権利」を保障する環境づくりを、これからも進めていきたいと思っています。立地などの理由から「なかなかミュージアムへ行けない」という人のために、テクノロジーを活用していくのも今後の課題のひとつだと考えています。たとえばイギリスには、移動式トレーラーの中にデジタルでアートを映し出し、イマーシブ(没入)体験ができるようなミュージアムもあります。

また、現在私が所属している国立アートリサーチセンターでは、「Social Story はじめて美術館にいきます。」という、美術館を訪れただれもが楽しく過ごすことができるようにわかりやすく説明した冊子を7館分公開しています。これらもぜひ参考にしてください。

————最後に、読者のみなさんへメッセージをお願いします。

アートが生まれたのは今から何万年も前。人々が生活を営む上で、言語以外の表現手段によってコミュニケーションしていく必要があったからこそ、やむにやまれず生まれたものなのです。モノと人、人と人をつなげるアートが、クオリティ・オブ・ライフを高め、ウェルビーイングをもたらしてくれる存在であるという研究が、ここ10年ほどで急速に進んでいます。みなさんもお子さんと一緒にミュージアムを訪れ、ミュージアムならではの特別な体験を楽しんでもらえたら嬉しいです。

———―ありがとうございました。

稲庭 彩和子(いなにわ・さわこ)

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター 主任研究員。ロンドン大学 (UCL)修士課程修了。専門はアートを介した学びとコミュニケーション・デザイン。神奈川県立近代美術館、東京都美術館の学芸員を経て、2022年より現職。こどもたちのミュージアム・デビューを応援する「Museum Start あいうえの」などの文化プロジェクトを多数企画。著書・共著として『美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザインプロジェクト』(青幻舎)、『コウペンちゃんとまなぶ世界の名画』(KADOKAWA)、『こどもと大人のためのミュージアム思考』(左右社)など。2023年4月より隔月で毎日新聞にコラム「ART!」を連載中。