「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

自分好みのレシピを見つけよう!

朝ごはんにもおやつにもうれしいホットケーキ。市販のホットケーキミックスを使うと便利ですが、小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩があればオリジナルのミックスを作ることもできます。あとはここに牛乳と卵を加えて生地を作り、フライパンで焼くだけ。シンプルなレシピですが、その分、好みに合わせてさまざまなアレンジができる料理でもあります。

たとえば粉の配合。小麦粉の種類を変えたり、ベーキングパウダーの量を調節したりすると膨らみ方や食感が変わります。牛乳の量や火加減によっても仕上がりに違いが出ます。レシピや作り方を変えながら作り比べてみると、それぞれの材料、手順がどのような役割をしているのかよくわかりますよ。

今回は、ホットケーキのレシピを少しずつ変えて、違いを比べてみます。夏休みの自由研究に、自分好みのホットケーキレシピを開発してみるのもおすすめです。

ホットケーキの基本的な作り方

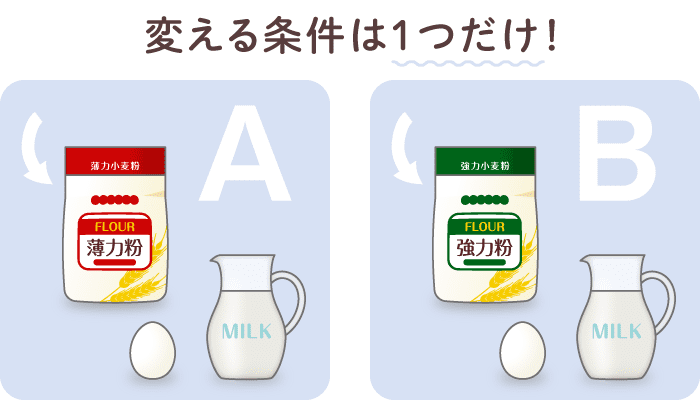

まずは基本のレシピを紹介しましょう。これをベースに、1つずつ条件を変えて比べていきます。材料の種類や量を変えるなら1種類ずつ、手順を変えるなら1箇所ずつ。このように、1つの条件だけを変更し、他の条件が同じになるようにして行う実験を「対照実験」といいます。

基本のホットケーキ

材料(3枚分)

- 薄力粉 100g

- ベーキングパウダー 小さじ1(4g)

- 砂糖 20g

- 塩 ふたつまみ程度

- 牛乳 80ml

- 卵 1個

- サラダ油 適量

1.粉を合わせる

薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるいにかける。

砂糖と塩を加えて混ぜ合わせる。

2.生地を作る

ボウルに卵と牛乳を入れてよく混ぜ合わせる。

1を加えて、泡立て器などで粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。

3.フライパンを温める

フライパンを中火で熱し、小さじ1/2程度のサラダ油を入れてキッチンペーパーで薄く塗り広げる(フッ素樹脂加工のフライパンを使用する場合は油不要)。

十分温まったら、ぬれ布巾の上にフライパンを置いて少し冷まし、再び火にかける。

4.生地を焼く

3のフライパンに、生地の1/3量(おたま1杯程度)を30cmくらいの高さから流し入れる。弱めの中火で2〜3分焼き、表面にぷつぷつと穴があいてきたらフライ返しで裏返す。弱火で2分焼いたらできあがり。3〜4を繰り返し、残りの生地も焼く。

変える条件1:ベーキングパウダーの量

まずはベーキングパウダーの量を変えてみましょう。ベーキングパウダーは、加熱すると二酸化炭素のガスを生じるため、お菓子などの生地を膨らませるのに使われます。ということは、ベーキングパウダーを減らせばホットケーキはあまり膨らまず、増やせばより大きく膨らむのでしょうか。

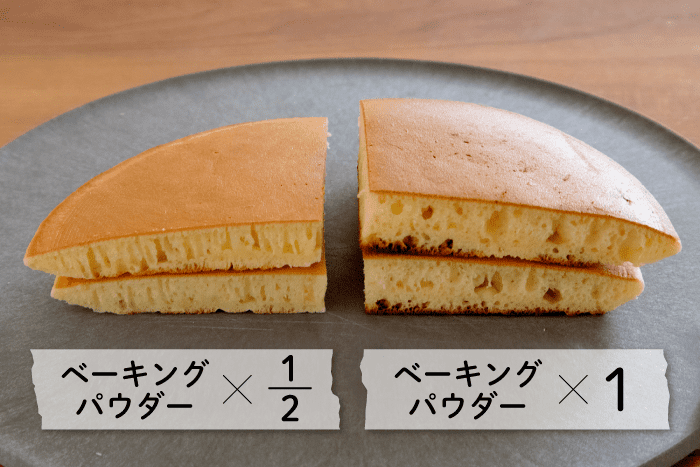

まずこちらが、ベーキングパウダーを半分にしたものと、通常のレシピで作ったものです。半分にした方が薄いのがわかりますね。ガスの発生量が少ないので、その分、生地の膨らみが悪かったようです。

では、ベーキングパウダーを2倍にするとどうなるでしょうか。生地が分厚く膨らむかと思いきや、厚みはほとんど変わりませんでした。ホットケーキがどれだけ膨らむかは、生地の粘り気や弾力によっても左右されます。たくさんガスを発生させても生地がそれを抱え込めなければ、ガスは外に逃げてしまい、大きく膨らむことができないのです。ただし、断面をよく見てみると、ベーキングパウダーを多く入れた方は、気泡が細かく全体に行き渡っています。食感もよりふわふわとしていました。

変える条件2:小麦粉の種類

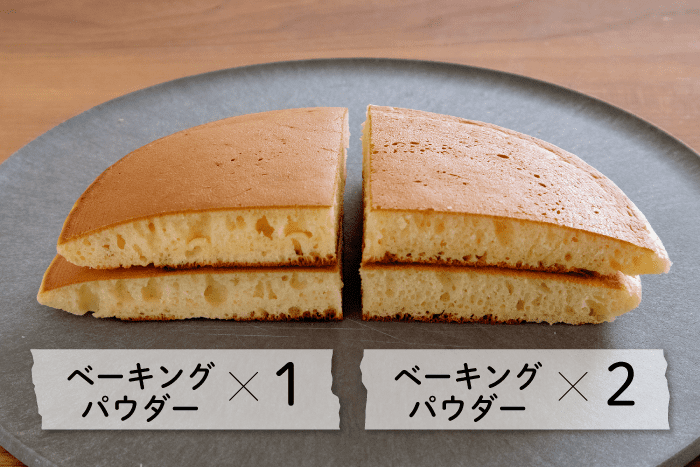

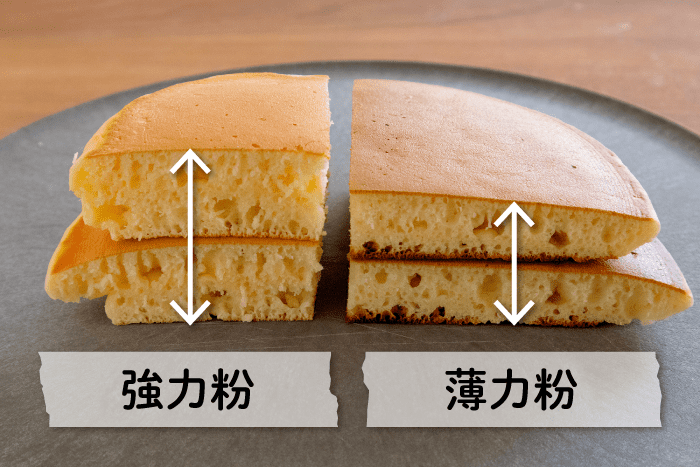

では、ホットケーキをより分厚く膨らませるにはどうしたらいいでしょうか。次に変えてみたのが小麦粉の種類です。強力粉と薄力粉で比べてみましょう。

強力粉を使ったものが明らかに分厚いのがわかりますね。強力粉と薄力粉の違いは、含まれるタンパク質の量です。強力粉の方がタンパク質の量が多く、その分、生地が伸びたり膨らんだりするのに必要な「グルテン」が多く形成されます。そのため、発生したガスをしっかりと抱え込み、より大きく膨らむことができるのです。

変える条件3:牛乳の量

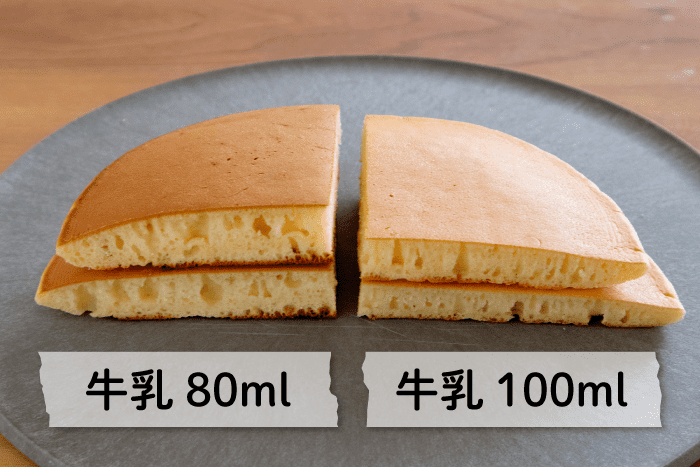

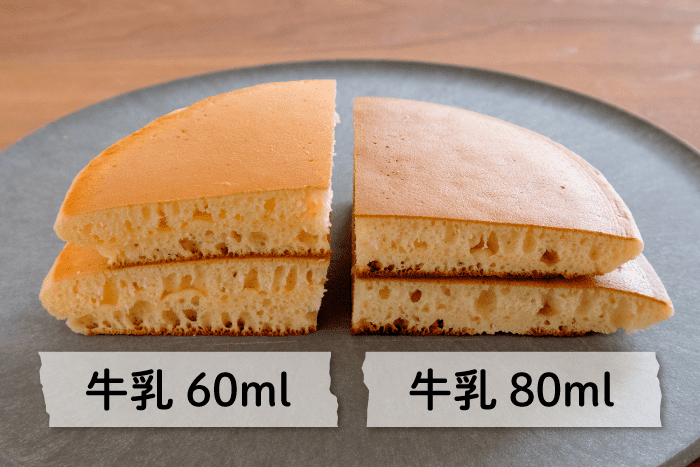

牛乳の量によっても厚みが変わります。まずは、牛乳を増やして100mlにしたもの。生地がさらさらとして流れやすいため、焼き固まるよりも早く広がり、薄く仕上がります。一方、牛乳を減らして60mlにすると、生地がぽってりとして広がりにくいため、分厚く焼き上がります。

こうやって作り比べてみると、ホットケーキの膨らみ方にはさまざまな要素が関係していることがわかりますね。ぜひ、他の要素も変えて試してみてください。

白いホットケーキを作ろう

焼き色のない白いホットケーキを作ってみましょう。ホットケーキの焼き色は、材料に含まれるアミノ酸と糖が化学反応する「メイラード反応」によって作られます。

この反応には糖が必要です。そこで、砂糖を抜いて作ってみたところ、全体的には色が薄くなりましたが、まだらに少し焼き色がついてしまいました。牛乳や小麦粉にも少量の糖が含まれるので、これらがメイラード反応を起こしたのでしょう。

メイラード反応には熱も必要で、温度が高いほどよく進みます。そこで、基本の生地をごく弱火でゆっくりと加熱してみたところ、見事に白いホットケーキができました。

メイラード反応は焼き色のもとである褐色の物質とともに、香ばしいにおいも作り出します。そのため、白いホットケーキは香りの面で少し物足りない気がしました。チョコソースやメイプルシロップなどで風味を補って食べるのが良さそうです。

次回は「そうめんが中華麺に! ラーメン風そうめんの作り方」について、科学的な要素に焦点を絞って解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。