「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

※本記事は、2021年11月25日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

フライパンでできるふっくら手作りどら焼き

どら焼きというとお店で買って食べるお菓子、というイメージが強いかもしれません。しかし、実は家でも意外と簡単に作れるんです。フライパンやホットプレートを使い、ホットケーキと同じような要領で皮を焼いたら、市販のあんこを挟んでできあがり。ホイップクリームやバターを一緒に挟んだり、イチゴなどの果物を入れたり、サツマイモやカボチャであんを作ったり、お好みのアレンジを楽しんでもいいですね。

材料は卵、薄力粉、砂糖や蜂蜜などの甘味料、それから生地を膨らませるための重曹です。今回の記事では、手作りどら焼きのレシピとともに、重曹で生地が膨らむ仕組みや、どら焼きの皮がホットケーキよりもこんがり香ばしく濃く焼ける理由について解説します。

重曹とベーキングパウダーの仕組み

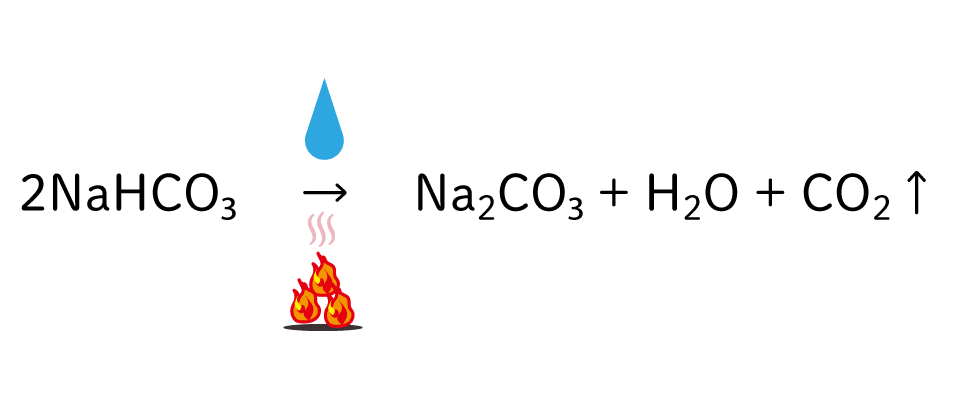

どら焼きの生地をしばらく加熱すると、プツプツと気泡が出てきます。これは重曹のはたらきによるものです。重曹の化学名は炭酸水素ナトリウム(化学式:NaHCO₃)で、水に溶かして加熱すると下の式のような反応を起こし、二酸化炭素(CO₂)のガスを発生させます。

このガスが生地を膨らませて、ふかふかとしたどら焼きの皮になるのです。重曹はこのほかに、蒸しパンや甘食の生地にも使われています。

ホットケーキも見た目や作り方はよく似ていますが、重曹ではなくベーキングパウダーを使うのが一般的です。重曹とベーキングパウダーとでは何が違うのでしょうか。

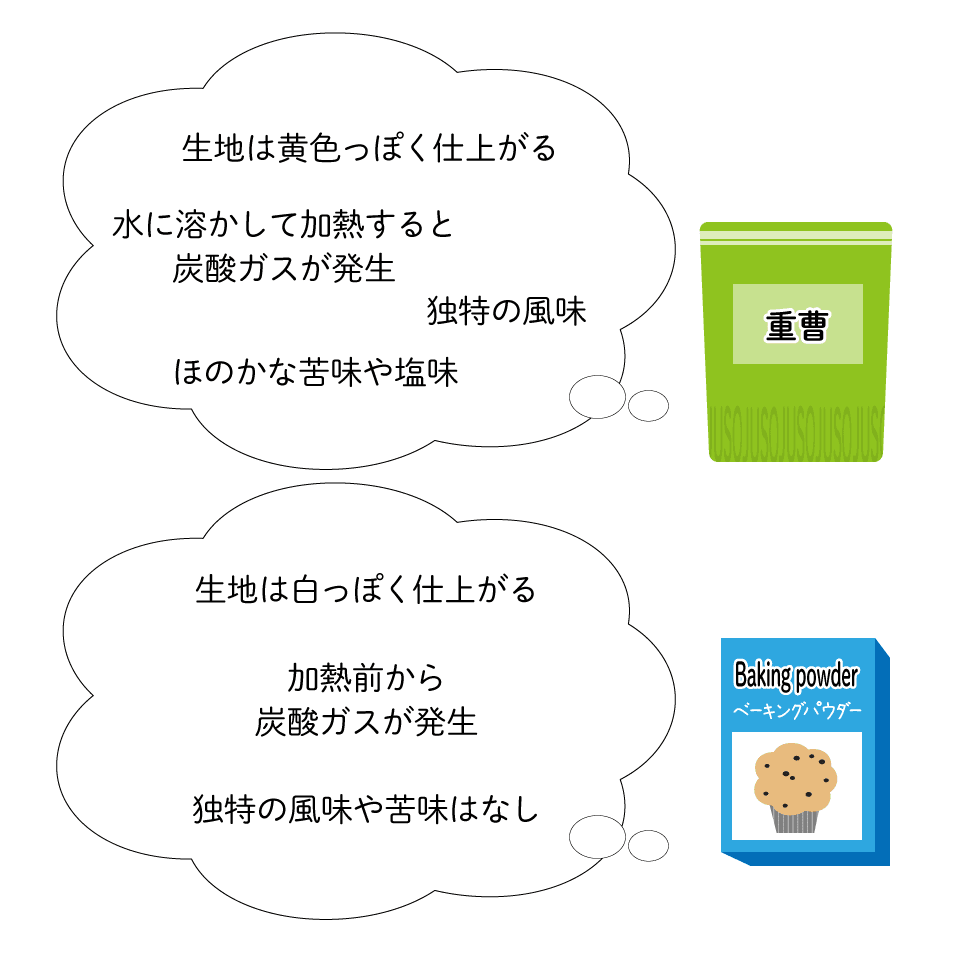

重曹を加熱すると、炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)というアルカリ性の成分ができるため、焼きあがった生地もアルカリ性になります。小麦粉に含まれるフラボノイド色素は中性では無色ですが、アルカリ性になると黄色く変色するため、重曹を使った生地は黄色っぽく仕上がるという特徴があります。また、生地に独特の風味が生じ、ほのかな苦味や塩味を感じることがあります。

これを改良したのがベーキングパウダーです。重曹に酸性剤を加えることで炭酸ナトリウムを中和し、生地がアルカリ性になるのを防いでいるため、生地は白っぽく、独特の風味や苦味もありません。したがって、バターの香りや果物の味をいかしたお菓子を作る際や、見た目を白っぽく仕上げたいときにはベーキングパウダーの方が適しています。

重曹とベーキングパウダーの使い分け

こう書くと、ベーキングパウダーの方が優れていて、重曹を使う必要はないように思うかもしれませんが、重曹には重曹の良さがあります。

例えば生地がアルカリ性になると、「メイラード反応」が進みやすくなるため、焼き菓子により濃い焼き色と香ばしいにおいがつきます。どら焼きの皮がこんがりとした焦げ茶色なのは、重曹も一役買っているのです。

また、どら焼きや甘食は、重曹による素朴な風味が生地の味わいを増しているため、これらをベーキングパウダーで作ってもどこか物足りない味になってしまいます。ココアや黒糖を使った蒸しパンも、重曹を使うことで色や味わいが深くなります。

重曹とベーキングパウダーでは、反応が起きるタイミングも異なります。重曹は加熱しなければ分解しませんが、ベーキングパウダーは生地に加えると酸性剤が水に溶けて反応を始めるため、加熱前からガスを発生します。したがってベーキングパウダーは、長く寝かせる生地には向いていません。

作り方/レシピ

どら焼き

材料(5個分)

卵(Lサイズ) 2個(120g程度)

砂糖 80g

蜂蜜 大さじ1

みりん 大さじ1

重曹 小さじ1/2

水 40ml(40g)

薄力粉 120g

粒あん(市販のもの) 180g程度

1.下準備

蜂蜜にみりんを加えて溶かしておく。

別の器で重曹に水を加えて溶かしておく。

2.卵液を作る

ボウルに卵を割り入れ、泡立て器でときほぐす。

砂糖を加え、泡だてないように注意しながらすり混ぜる。

1を加えてさらに混ぜる。

3.薄力粉を加えて休ませる

2に薄力粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。

ラップをして30分ほど生地をなじませる(夏場は冷蔵庫へ)。

4.生地を焼く

フッ素加工のフライパンを中火にかけ、温まったら弱火にする。

おたまで生地を流し入れる。2〜3分程度焼いて、表面に泡がプツプツと出てきたらひっくり返す。 20秒ほど焼いたら取り出す。

これを繰り返して全ての生地を焼く。

※フライパンに油をひいて焼くと表面がまだら模様になってしまいます。均一にきれいな焼き色をつけるため、フッ素加工のフライパンで油を使わずに焼きましょう。

生地を流し入れるときは……

・フライパンの中心に向かって、一点に注ぐようにするときれいにできる。

・焼くとひとまわり大きくなるので、イメージより気持ち小さめに。

・おたまに毎回同じ量の生地を入れて注ぐようにすると、大きさを揃えやすい。通常サイズのどら焼きは生地30ml、ミニどら焼きは15mlが目安。

5.仕上げ

焼きあがった生地に粒あんをのせて薄く広げ、もう1枚の生地で挟んで軽く押さえたら出来上がり。あんの量は生地1枚分と同じ重さが目安。

出来立てはふわふわホカホカ、翌日はしっとりとした食感に。

冷蔵庫に入れるとデンプンが老化して硬くなり、パサパサな食感になるので、常温で保存することをおすすめします。3日以内を目安に食べきりましょう。

粒あんの代わりにこしあんや白あん、手作りのかぼちゃあんやさつまいもあんを挟んだり、生クリームやカスタードクリームを入れて和洋折衷にしたりしてもおいしいです。お好みでバターや栗の甘露煮、お好みのフルーツなどを挟んでも。小さめに焼いた皮と、色々な具を用意すればどら焼きパーティができます。

みりんと蜂蜜でさらにこんがり香ばしく

どら焼きの皮には砂糖だけでなく、みりんや蜂蜜も使います。これらは生地のコクを増すほか、こんがりとした焼き色をつける効果もあります。砂糖の主成分はショ糖ですが、みりんはブドウ糖、蜂蜜はブドウ糖と果糖が主な甘味成分です。ブドウ糖や果糖はショ糖に比べてメイラード反応を起こしやすいため、これらを加えた生地は砂糖だけで甘味をつけた生地よりも焼き色がつきやすくなるのです。

下の写真は、グラニュー糖とみりん、蜂蜜で甘味付けしたどら焼き生地(上)と、上白糖だけ(左下)、グラニュー糖だけ(右下)で甘味付けした生地です。みりんと蜂蜜を入れた生地に、より濃い焼き色がついているのがわかります。グラニュー糖はほぼショ糖でできていますが、上白糖はショ糖の表面にブドウ糖と果糖が混ざった液をまぶしているので、上白糖を使った生地にはうっすらと焼き色がついています。

糖の役割は甘味や焼き色をつけるだけではありません。糖は保水性が高いので、生地中の水分を逃さず、デンプンが老化して硬くなるのを抑える効果もあります。そのため、時間が経ってもしっとりとやわらかい状態を保つことができるのです。ホットケーキはできたてのホカホカを食べるのがおいしいですが、どら焼きはホットケーキに比べて糖の割合が高いので、翌日以降はしっとりとした食感になりおいしく食べられます。

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。