「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

※本記事は、2022年5月26日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

外はサクッ、中はフワッとした手作りさつま揚げ

かまぼこやさつま揚げなどの練り物は、お店で買ってくるものというイメージが強いと思いますが、実は家でも作ることができます。魚の身をフードプロセッサーやすり鉢ですり潰し、塩などの調味料を加えてよく練るとすり身ができます。これを板にのせて蒸せばかまぼこ、小判状に成形して揚げればさつま揚げの出来上がり。「練り物」という名前の通り「塩を加えて練る」という操作がポイントで、これによってタネの粘り気や、仕上がりの弾力が生まれます。

今回は練り物の中でも比較的手作りしやすいさつま揚げの作り方と「練る」ことで何が起こっているのかについて解説します。少し手間はかかりますが、揚げたてさつま揚げの、外はサクッ、中はフワッとした食感は手作りならでは。魚の種類や具の組み合わせを変えて自分好みのさつま揚げを作るのも楽しいですよ。

手作りさつま揚げ

作り方/レシピ

材料(8枚分)

魚の切り身(タラなど・皮なし) 200g

塩 3〜4g ※

酒 大さじ1

砂糖 小さじ2

長芋(すりおろす) 大さじ2

片栗粉 大さじ2

具材(にんじん、玉ねぎ、枝豆、インゲン、紅生姜などお好みで) 80g

※サラサラとした塩(精製塩など)は小さじ1/2=約3g、しっとりとした塩(粗塩など)は小さじ1/2=約2.5gが目安です。

1.具の準備

お好みの具材を小さく切っておく。にんじんや紅生姜は2cm長さの千切り。玉ねぎは粗めのみじん切り。インゲンは小口切り。枝豆は冷凍のむき枝豆を使うか、ゆでて皮をむく。

色の鮮やかな具材を使うと断面が華やかになったり、玉ねぎを入れると甘みとジューシーさが加わったり、具材の組み合わせを工夫するのも楽しいです。今回は、タラのさつま揚げ(写真の白い方)ににんじんの赤色と玉ねぎの甘み、サケのさつま揚げ(写真の赤い方)に枝豆の緑色と玉ねぎの甘みを加えました。

2.魚をすりつぶす

魚は冷たい水で表面を洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取る。骨を取り除き、一口大に切る。フードプロセッサーやハンドブレンダーを使ってなめらかになるまですりつぶす。フードプロセッサーがない場合は、包丁で細かく刻んでからすり鉢ですりつぶす。

フードプロセッサーやハンドブレンダーを使う場合は、刃の回転によって摩擦熱が生じるため、魚に氷を1〜2個加えて一緒にかくはんするとよい。

3.調味料を加える

2をすり鉢に移し、塩と酒を加えて5分ほどすり混ぜる(すり鉢がない場合は、ボウルとヘラを使ってよく混ぜる)。

粘りが出てきたらすりおろした長芋、砂糖、片栗粉を加え、ヘラでなめらかになるまで混ぜる。具を加えてさらに混ぜ、全体に均等に行き渡るようにする。

ポイント

すりつぶした魚肉に塩を加えてしばらく混ぜていると、だんだんすりこぎが重く、混ぜにくくなってきます。これは、魚の筋肉を作っている繊維状のタンパク質が塩水に溶け出し、網目のように絡み合うことで粘り気が生じるためです。このタンパク質による網目は、加熱によって固められ、網目の間に水分を閉じ込めることでプリッと弾力のある食感になります。この段階でしっかりとすり混ぜておくことで、タネがまとまりやすく、仕上がりの食感もよいものになります。

4.形を整える

8等分して、小判状に形を整える。そのまま30分ほど置いておく。

コツ

- 揚げると膨らむので、出来上がりのイメージより薄めにすると良い。

- バットやお皿にラップを敷いた上に並べると、あとで取り出しやすい。

- サラダ油を入れた小皿を用意しておき、1つ成形するごとに手に油をまぶすようにすると、手にタネがくっつかずに成形しやすい。

ポイント

成形後、しばらくタネを寝かせておくと酵素のはたらきによって網目構造が補強され、より弾力のあるしっかりとしたタネになります。これを「坐り」と言います。あまり長時間おいておくと逆に「戻り」(=弾力が落ちる)という現象が起きるので、寝かせる時間は30分程度とするのがコツです。

5.揚げる

160〜180℃の油で3分程度揚げて出来上がり。

温度計がある場合は、160℃の油に入れて、徐々に温度を上げながら揚げると焦げにくい。

練り物に使う魚の種類

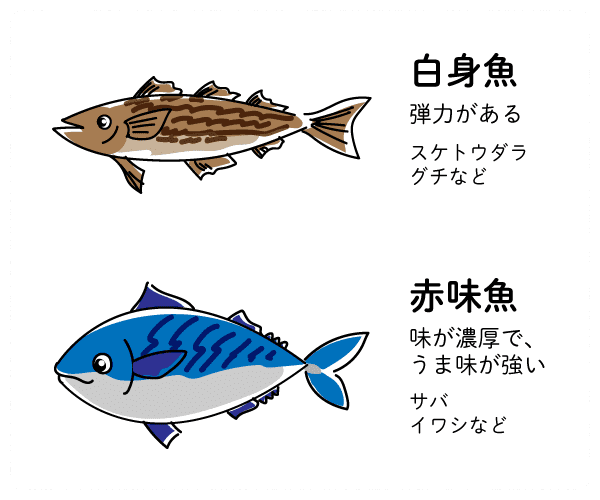

練り物は基本的に、赤身・白身問わず様々な魚で作ることができるため、日本各地やアジアの国々で、その土地でよくとれる魚を使った練り物が作られてきました。かまぼこなどの工業的な生産には、弾力の出やすさや色、味などを考慮して、スケトウダラやグチ、エソなどの白身魚がよく使われています。

サバやイワシなどの赤身の魚を使ったものは一般的に弾力が出にくい半面、味が濃厚でうま味が強くなります。筆者の出身地である静岡県ではサバやイワシを使った黒はんぺんという練り物が有名です。イワシのつみれなども、赤身の魚を使った練り物の一種ですね。

家の近くでどのような練り物が売られているか、どんな魚が使われているのか、練り物売り場で原材料表示を調べてみるとおもしろいですよ。

家で手作りする場合は、まずは弾力の出やすいタラなどの白身魚から挑戦するのがオススメです。これからの季節はイサキやタチウオなども良いでしょう。また、サケを使うと断面が色鮮やかなさつま揚げができます。

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。