さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

※本記事は、2023年10月26日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

![]() こんにちは、先日食あたりを起こした小田です。一番の心当たりとしては、豚肉を調理した際に、うまく火が通り切っていなかったのかな、と思うのですが。幸い、それほど重症ではなく、丸一日寝ていたらずいぶん回復はしました。しばらくは胃腸の落ち着かない日々が続き、食生活を見直す期間があったので、それはそれである意味ではよかったかな、と思います。と言いつつ、そろそろ大丈夫かな、と言って、脂の多い食事がまた増えてきた今日この頃です。

こんにちは、先日食あたりを起こした小田です。一番の心当たりとしては、豚肉を調理した際に、うまく火が通り切っていなかったのかな、と思うのですが。幸い、それほど重症ではなく、丸一日寝ていたらずいぶん回復はしました。しばらくは胃腸の落ち着かない日々が続き、食生活を見直す期間があったので、それはそれである意味ではよかったかな、と思います。と言いつつ、そろそろ大丈夫かな、と言って、脂の多い食事がまた増えてきた今日この頃です。

さて、今回はフリーハンドで図形をかく問題です。「問題」とは言いつつも、あまり正解・不正解をつけるものでもないでしょう。道具に頼らずに図形をかくのは難しいんだな、ということを、率直に楽しんでもらえたらうれしいです。

それでは早速行ってみましょう。

Stage44:形をうまくかいてみよう

例題

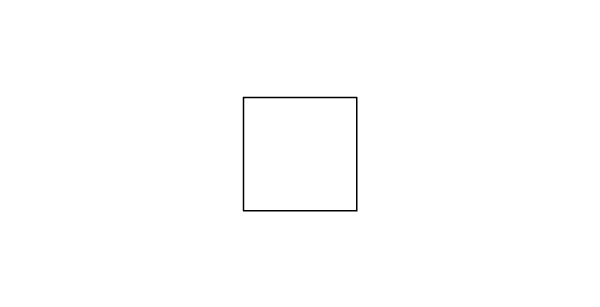

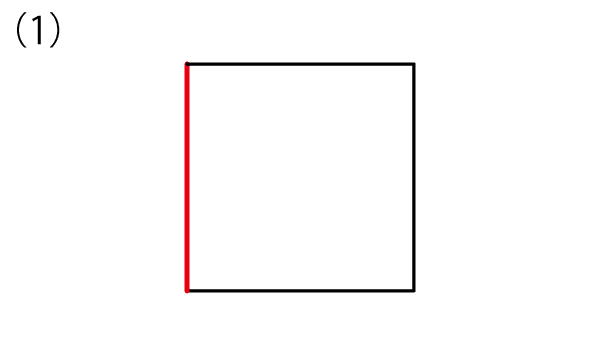

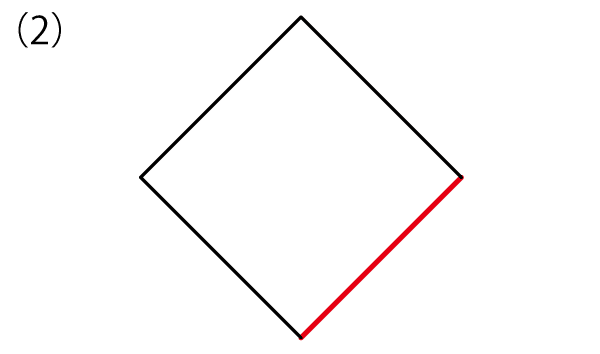

図の線を1つの辺とする、正方形(ましかく)をかいてください。ただし、定規などの道具は使ってはいけません。

例題の答え

問題の意味はいいですね。要するに、フリーハンドで正方形をかいてみよう!という問題です。「定規を使わなければいい」と言っても、鉛筆や消しゴムなどをガイドにして直線を引いたりしていいわけではありません。そういった屁理屈には、適宜対応してあげてください。「道具を使ってはいけない」というのも、もちろん、線をかくために鉛筆を使うことまで禁止しているわけではありません。「正方形」で通じない場合は、「“ましかく”のことだよ」と伝えてあげるといいでしょう。それでもピンとこない場合は、「折り紙の形」など、身近にある正方形のものを例に出してあげてください。

問題の意味はいいですね。要するに、フリーハンドで正方形をかいてみよう!という問題です。「定規を使わなければいい」と言っても、鉛筆や消しゴムなどをガイドにして直線を引いたりしていいわけではありません。そういった屁理屈には、適宜対応してあげてください。「道具を使ってはいけない」というのも、もちろん、線をかくために鉛筆を使うことまで禁止しているわけではありません。「正方形」で通じない場合は、「“ましかく”のことだよ」と伝えてあげるといいでしょう。それでもピンとこない場合は、「折り紙の形」など、身近にある正方形のものを例に出してあげてください。

図形がかけたら、まずはいろいろな方向から一緒に見てあげてください。うまくかけたように見えても、横にしたり斜めにしたりしてみると、意外とゆがんで見えることもあるでしょう。そういったことを何回か繰り返し、「図形を正確にかくことの難しさ」を一緒に感じてみてください。繰り返しになりますが、「厳密にかく」ことだけが今回のゴールではありません。お子さんが頑張ってチャレンジしたら、ほどほどのところで“正解”にしてあげてください。

解いてみよう

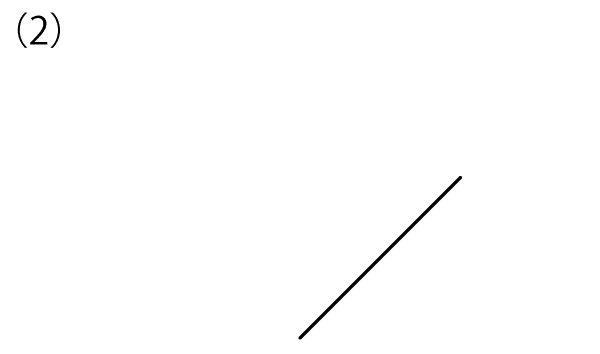

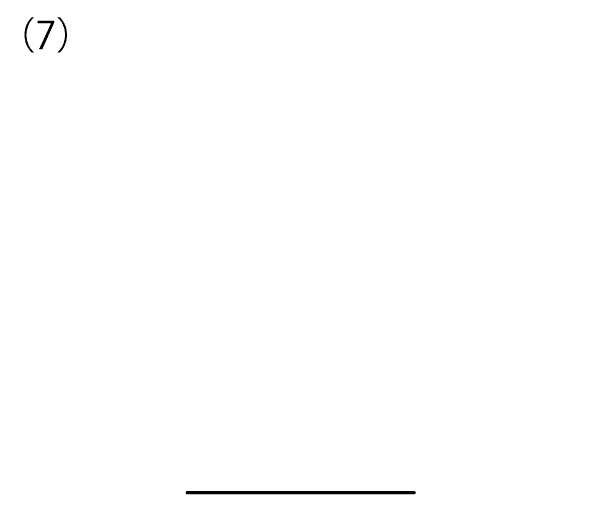

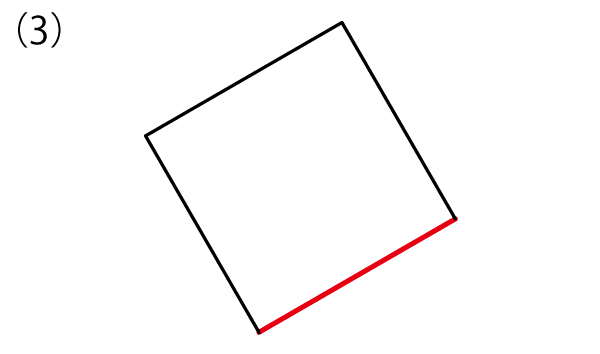

図の線を1つの辺とする、正方形(ましかく)をかいてください。ただし、定規などの道具は使ってはいけません。

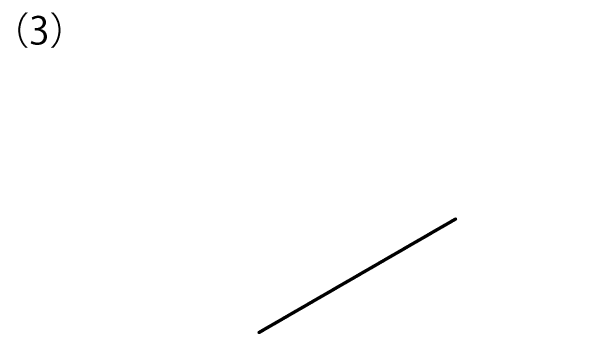

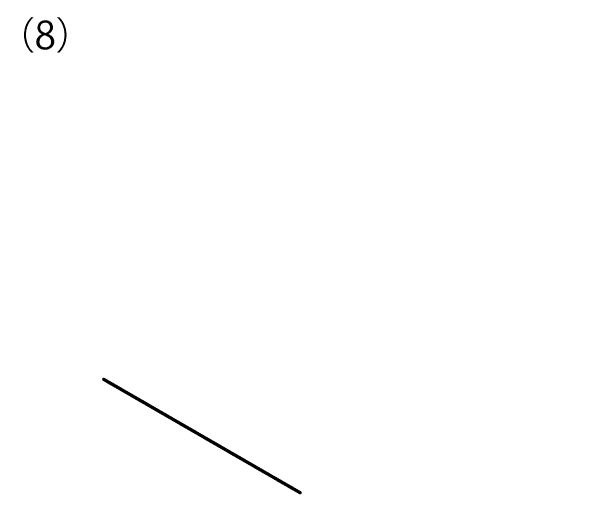

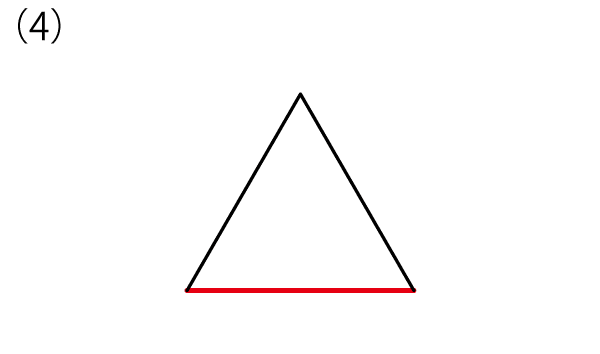

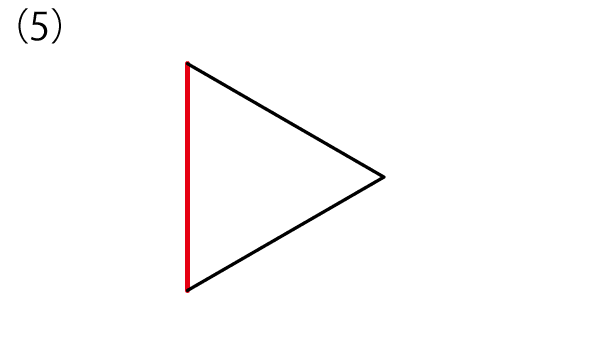

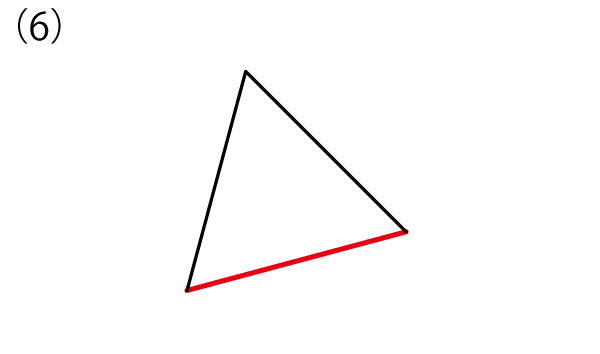

図の線を1つの辺とする、正三角形をかいてください。ただし、定規などの道具は使ってはいけません。

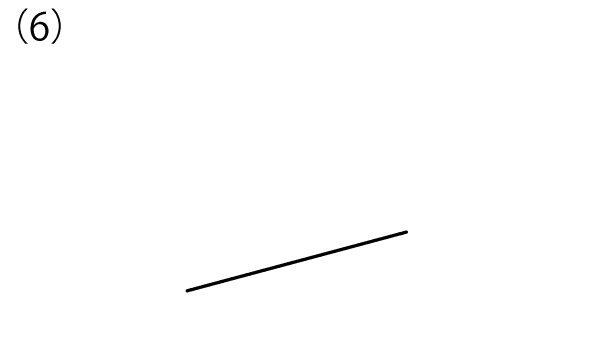

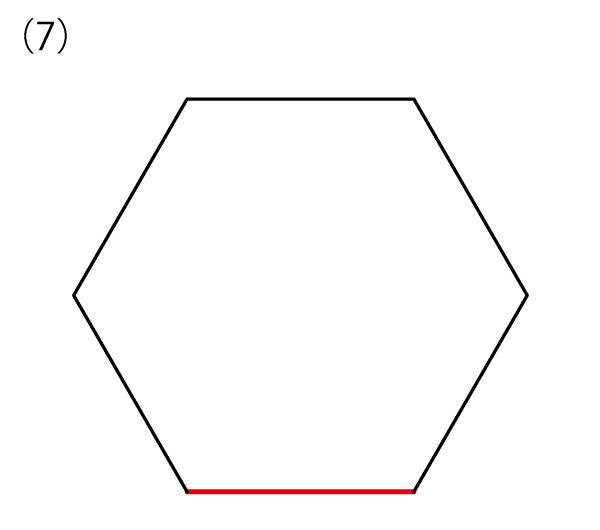

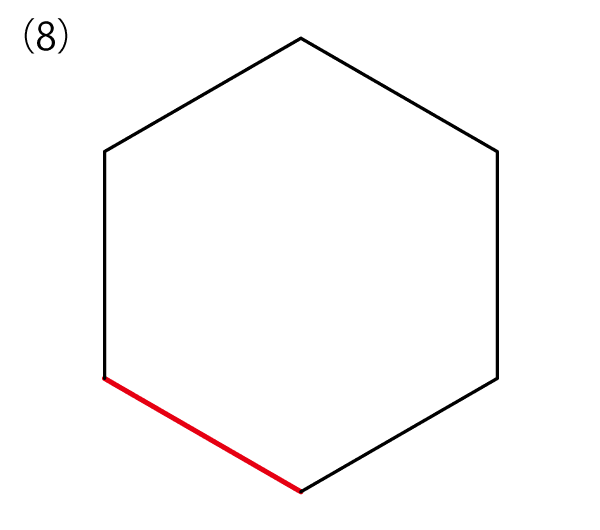

図の線を1つの辺とする、正六角形をかいてください。ただし、定規などの道具は使ってはいけません。

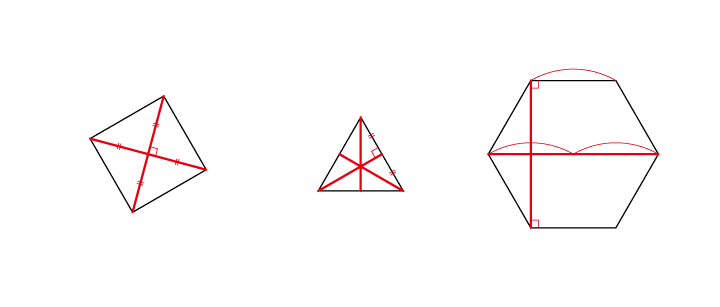

解答

※ それぞれ、解答の例です。基準となる線に対して反対側にかかれていても構いません。

さんすう力UPのポイント

5月号や8月号で、「図形のセンスを身につける」というのは、「様々な図形と仲良くなって、その図形の特徴を理解する」ことだという話をお伝えしましたね。今回の「フリーハンドで図形をかいてみる」というのも、その「図形と仲良くなる」ための有効な手段のひとつです。

実際にやってみるとわかる通り、感覚的に図形を正確にかいていくのは、結構難しいですよね。例題の解説にも書いた通り、うまくかけたと思っても、方向を変えて見てみると意外とうまくかけていなかったりします。

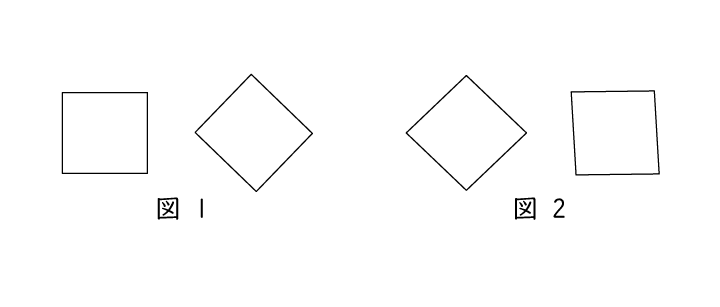

たとえば、図1の左の図はかなり正方形に近い図ではありますが、たての長さがほんの少し、横の長さよりも短いです。対角線上の2つの頂点が水平になるように斜めにしてみると(図1右)、もう2つの頂点がきれいにたてに並んでいませんね(少し左右にズレています)。図2の左は、斜めに正方形をかいたつもりの図ですが、こちらは辺が水平になる方向から見てみると(図2右)、角が直角になっておらず、斜めにゆがんでいることに気づきます。

フリーハンドで図形をうまくかけるようになるためには、どうすればいいのでしょうか。単に練習を積めばいいというわけでもありません。重要なことは、やはり「図形と仲良くなること」なのです。つまり、それぞれの図形の特徴を理解し、言語化していくことが、図形をうまくかく上で大事になってくるのです。

正方形は、「4つの辺の長さが等しく、すべての角が直角である四角形」です。しかし、その“理解”だけではなかなかうまくかくことができないでしょう。違う方向に「同じ長さ」を作るのが難しかったりしますし、“斜め”に「直角」を作るのも結構難しかったりします。正確な図形に近づけるためには、もっといろいろな特徴に注目する必要があるでしょう。正方形は、「辺の長さが同じ」「角がすべて直角」以外にも「対角線の長さが等しい」「対角線が垂直に交わる」「対角線はそれぞれの真ん中の点で交わる」などの特徴ももっています。そういった“チェックポイント”が多ければ多いほど、正確な図形に近づけやすくなるのです。

ほかの図形でも同じです。正三角形は、「3つの辺の長さが同じ」「3つの角の大きさが同じ(すべて60度)」がまず大事ですね。それに加えて、「各頂点から対辺の真ん中の点に線を引くと、垂直に交わる」という特徴に注目すると、かきやすくなるかもしれません。正六角形も、もちろん「6つの辺の長さが同じ」「6つの角の大きさが同じ(すべて120度)」ですが、それだけではうまくかくのが難しいです。それらのほかに、「長い対角線が辺の長さの2倍」「短い対角線は辺に対して垂直」などを意識すると、きれいな正六角形に近づけることができるでしょう。

道具を使わずに、“直接”図形と触れ合うことで、図形と仲良くなり、その形への理解を深めていくことができます。ただ、繰り返しになりますが、今回の“問題”は慣れないうちは難しいでしょう。まずはその難しさを楽しむことも大事です。ぜひ、保護者の皆さんも、その“難しさ”を一緒に楽しんであげてください。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

最近寒くなりましたね。「季節の変わり目」と片付けてしまうには、少し急すぎるようにも感じる気候の変化です。各種感染症も流行る一方で、学校行事が集中する時期でもあり、なかなか落ち着かない日々が続きますね。保護者の皆さんも、どうぞご自愛ください。私も、規則正しい生活を少し意識しながら、乗り切っていきたいと思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)