「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

ひと工夫でさらにおいしく! やわらか肉豆腐

牛肉と豆腐をネギと一緒に煮て作る肉豆腐。肉のうま味が淡白な豆腐に染みて食べ応えがあり、甘辛いつゆでご飯が進む一品です。おかずとして出しても良いですし、ご飯にのせて牛丼風に食べたり、うどんにかけたりしても美味しいですよ。

材料も作り方もシンプルな料理ですが、ちょっとした工夫でできあがりの食感が変わります。砂糖を入れるタイミングで牛肉はよりしっとり、煮込む際の火加減で豆腐はふるふるやわらかく仕上がるのです。今回は、肉豆腐の仕上がりが変わるひと手間とその理由について科学的に解説します。

肉豆腐

材料(2〜3人分)

- 木綿豆腐 1丁(300g)

- 牛肉 切り落とし 150g

- 砂糖 大さじ1.5

- しょうゆ 大さじ2

- 青ネギ 1/2わ(50g程度)

- ごま油 小さじ1

- 水 150ml

※直径22〜24cmのフライパンや鍋で作る場合の分量です。大きいフライパンを使う場合は、材料を1.5〜2倍にして調整してください。

1.材料を切る

青ネギは斜めに切り、青い部分と白い部分に分けておく。

豆腐は8等分に切る。

2.牛肉を炒める

フライパンにごま油を入れて中火で熱し、砂糖をまんべんなくふりいれる。

その上に牛肉を広げ入れ、砂糖を絡めながら炒める。

肉の色がだいたい変わったら、青ネギの白い部分と醤油を入れて絡める。

3.煮る

肉とネギをフライパンの外側に寄せ、真ん中に豆腐を並べ入れる。

水を加えて沸騰したら、煮汁が軽くふつふつとする程度に火を弱め、蓋をして5分間煮る。

豆腐と牛肉の上下を返し、残りの青ネギを加える。さらに5分間煮たらできあがり。

ポイント

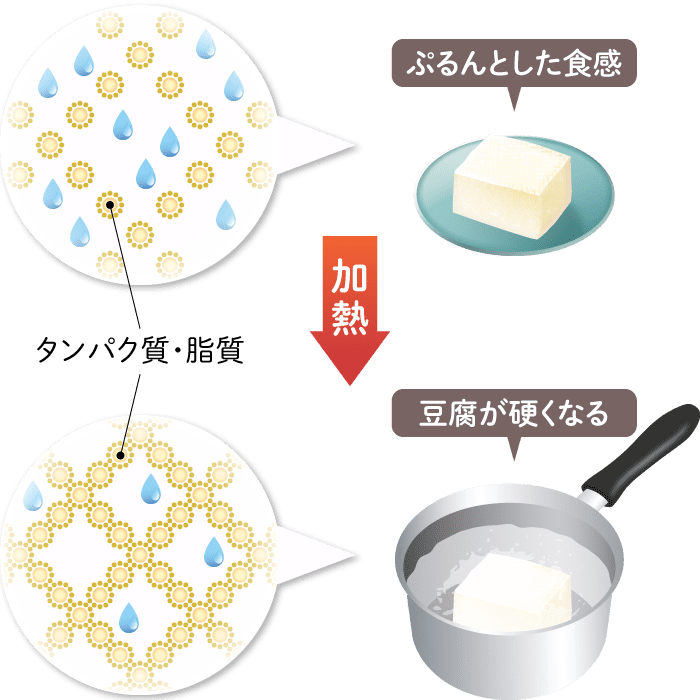

豆腐は、大豆のタンパク質や脂質でできた粒が互いに結びついて網目のような構造を作り、その中に水分が抱え込まれることでぷるんとした食感を作り出しています。加熱によって温度が高くなると粒同士が引き寄せ合う力が強くなり、この網目がぎゅっと締まるので、水分が絞り出されて豆腐が硬くなります。豆腐を煮込むとボソボソと硬くなったり、豆腐を使った炒め物が水っぽくなったりするのはこのためです。

今回のレシピでは、2の「牛肉を炒める」の工程で肉にほとんど火が通っています。3の「煮る」は、主に豆腐を温めて味を染み込ませることが目的なので、強く加熱する必要はありません。温度が高い方がその分、早く味が染み込みますが、温度が高くなるほど豆腐が硬くなります。水を入れたら強く煮立たせず、ふつふつと水面が揺れるくらいの火加減で静かに温めましょう。豆腐に味を染み込ませつつ、ふるふるやわらかく仕上げることができます。逆に、豆腐はやや硬めがいいという人は、ぐつぐつしっかり煮込むと、ぎゅっと締まった仕上がりになります。好みに合わせて調節してみてください。

10分程度の加熱でもある程度味が染みますが、つゆの味が中までしっかり馴染んだ豆腐が食べたい場合は、一晩寝かせてから食べるのもおすすめです。温度が高い方が具材に調味料が染み込むスピードは速くなりますが、低くてもゆっくりと染み込んでいきます。粗熱が取れたら、豆腐が煮汁に浸るようにしてタッパーなどの保存容器に移し、冷蔵庫で一晩寝かせましょう。冷蔵で2〜3日日持ちするので、作り置きにも便利ですよ。

肉に砂糖をまぶす関西風すき焼きのワザ

肉豆腐とすき焼きはどちらも、牛肉を甘辛く煮た料理という点でよく似ています。すき焼きの作り方には関東風と関西風があり、関東では主に、醤油やみりん、出汁などを合わせた割下で肉や野菜を煮るという作り方が一般的です。一方、関西では、肉に砂糖をまぶして炒め、そこに醤油や野菜を加えるという作り方をします。

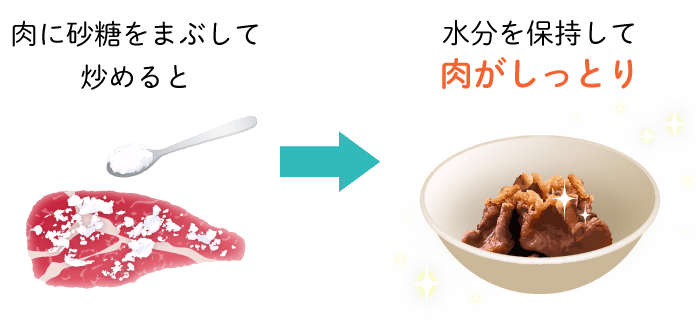

今回の肉豆腐のレシピは、この関西風すき焼きの「肉に砂糖をまぶして炒める」というやり方を参考にしています。あまり他の料理で見かけない操作なので少しギョッとする人もいるかもしれませんが、実はこれ、とても理にかなっているのです。

肉を加熱すると、タンパク質が凝固し、水分が絞り出されて硬くなります。一方、糖はタンパク質に結びついて凝固を遅らせ、水分を保持して肉をしっとりと保ってくれる性質があります。このため、肉に砂糖をまぶして炒めると、しっとりやわらかく仕上がるのです。

また、砂糖が高温で加熱されることで、一部がカラメル化やメイラード反応を起こし、料理にコクを加えてくれる効果も期待できます。

砂糖がタンパク質の凝固を抑え、水分を保持する効果は、卵料理でも見ることができます。たとえば、卵焼きや錦糸卵を作る際、材料に砂糖を入れるとふんわりやわらかく仕上がります。プリンも、卵液に加える砂糖の量を増やすと、とろりとやわらかく、逆に砂糖を減らすとプリッと硬めの食感に仕上がります。

次回は「みかんのシロップ漬け」のレシピと科学ポイントについて解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。