「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

「あるもの」を使って、缶詰風みかんに挑戦!

柑橘類の中でもとくに身近な温州みかん。子どもでも簡単に皮をむくことができ、スナック感覚でパクパク食べられるのが魅力です。そのまま食べてもおいしいですが、たくさん買ったら缶詰のようなシロップ漬けを作ってみるのも楽しいですよ。

缶詰のみかんは、外側のオレンジ色の皮だけでなく、内側の半透明の薄皮(じょうのう)もむかれた状態になっています。実はこれ、人がひとつひとつむいているのではなく、ある方法で薄皮を溶かして取り除いているのです。

工場で作る際のやり方とは少しだけ違いますが、家でも似たような方法で薄皮をむくことができます。薄皮がむけたらあとはシロップにひたすだけ。冷凍保存もできるので、多めに作って冷凍しておくと、みかんの季節が過ぎてもおいしく食べられます。

みかんのシロップ漬け

材料(作りやすい分量)

- みかん 3〜4個(皮をむいて200g程度)

<ゆで湯> - 重曹(食品用) 小さじ1/2

- 水 300m

<シロップ> - グラニュー糖(または砂糖) 40g

- 水 100ml

- レモン汁 小さじ1

1.シロップを作る

小鍋にグラニュー糖40gと水100mlを入れ、混ぜながら火にかける。

沸騰して、グラニュー糖が全て溶けたら火を止める。そのまま冷ましておく。

2.皮をむく

みかんは外皮をむき、房ごとに分けておく。白い筋は、太いものをある程度取り除いておくときれいに仕上がる。

3.ゆでる

鍋に水300mlを入れて火にかける。沸騰したら重曹を加えて溶かし、2のみかんを加える。再び沸騰したら火を止めて、2分置く。

4.冷やす

みかんを網じゃくしなどですくい取り、冷水を入れたボウルに入れて冷やす。

蛇口の水をボウルのふちに当てるようにして流水で冷やす。流水がみかんに直接当たると身が崩れやすいので注意する。

5.薄皮を取る

残った薄皮を爪楊枝などで剥がしていく。

全てむき終わったら保存容器に入れ、レモン汁と1のシロップを注ぎ入れる。

冷蔵庫で一晩寝かせたらできあがり。

・冷蔵庫に保存し、2〜3日で食べ切ってください。

・余ったら冷凍しておくこともできます。シロップごと保存容器に入れて冷凍し、食べるときは自然解凍してください。

ポイント

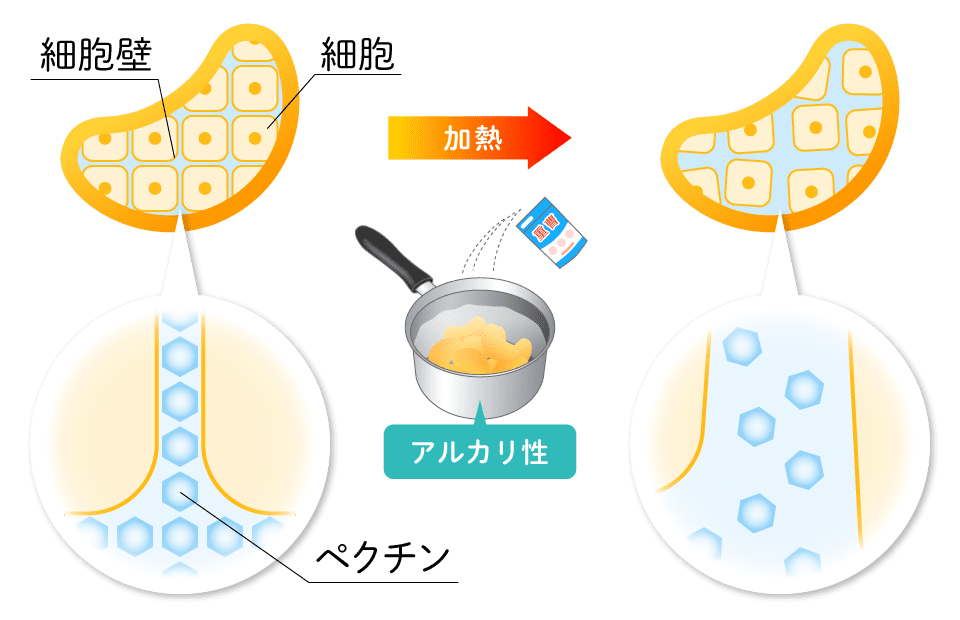

植物は、細胞壁という壁に覆われた細胞がたくさん集まってできています。そして、細胞壁同士は主にペクチンという成分で接着され、互いに固定されることで、植物の体を作り上げています。

細胞壁を接着しているペクチンは、ペクチナーゼという酵素のはたらきや加熱によって分解されます。果物が熟すと柔らかくなるのは、この酵素によって細胞同士の接着がゆるむため。また、野菜を煮たりゆでたりするとやわらかくなるのもこのためです。

また、ペクチンは酸性またはアルカリ性にすることで、分解されやすくなります。そこで今回は、重曹を溶かしたアルカリ性のお湯でみかんをゆでることで、薄皮に含まれるペクチンを分解し、剥がれやすくしました。

なお、このやり方は簡単にみかんの薄皮をむくことができますが、白い筋が残りやすいという難点があります。工場では白い筋が残らないよう、さらに改良を加えた方法で皮をむいています。今回のレシピで作る場合は、あらかじめ太い筋は取り除いておくと、市販のみかんの缶詰のようにきれいに仕上がりますよ。

工場で作られるみかんの缶詰

みかんの缶詰の製造・販売は、明治時代に始まったと言われています。はじめは外皮付きの丸ごとや、外皮を手むきして薄皮がついたままのみかんを砂糖漬けにしていましたが、大正時代になると、薄皮を手やナイフでむいたものが缶詰にされるようになりました。

薬剤を用いて薄皮をむくようになったのは、昭和に入ってからのことです。はじめは今回紹介したレシピのように、アルカリ性の液にひたす方法を用いていましたが、アルカリだけでは白い筋が残り、手作業でこれを取り除く必要がありました。そこで、酸とアルカリの2種類の液で処理する方法が開発され、今もこのやり方が一般的に用いられています。

現在、みかんの缶詰を作る工場では、外皮をむいて房ごとに分けたみかんを、まずは薄い塩酸にひたし、水で洗います。それから薄い水酸化ナトリウム水溶液にひたし、最後によく水にさらしてからシロップ漬けにしています。塩酸、水酸化ナトリウムというと少しギョッとするかもしれませんが、食品製造用のグレードのものを十分に薄めて使用し、その後しっかり水洗いすることで製品には残らないことが確認されています。

また、最近では酵素を用いてペクチンを分解する方法も開発されています。酵素を使うと、酸やアルカリを使う方法に比べて穏やかな条件で薄皮を処理できるため、果物のフレッシュな味わいが残りやすいなどの利点があるそうです。

次回は「パイ生地スイーツ」のレシピと科学ポイントについて解説いたします。どうぞお楽しみに!

科学する料理研究家、料理・科学ライター

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。