2019年度の合否を分けた「差がつく一問」は?

Z会では、2019年度の受験生の答案を独自分析。合格者と不合格者の答案を比較し、「どの大問の出来が合否を分けたのか」を検証しました。それにより導き出された「差がつく一問」は…?

⇩

差がつく一問は、

≪第6問≫

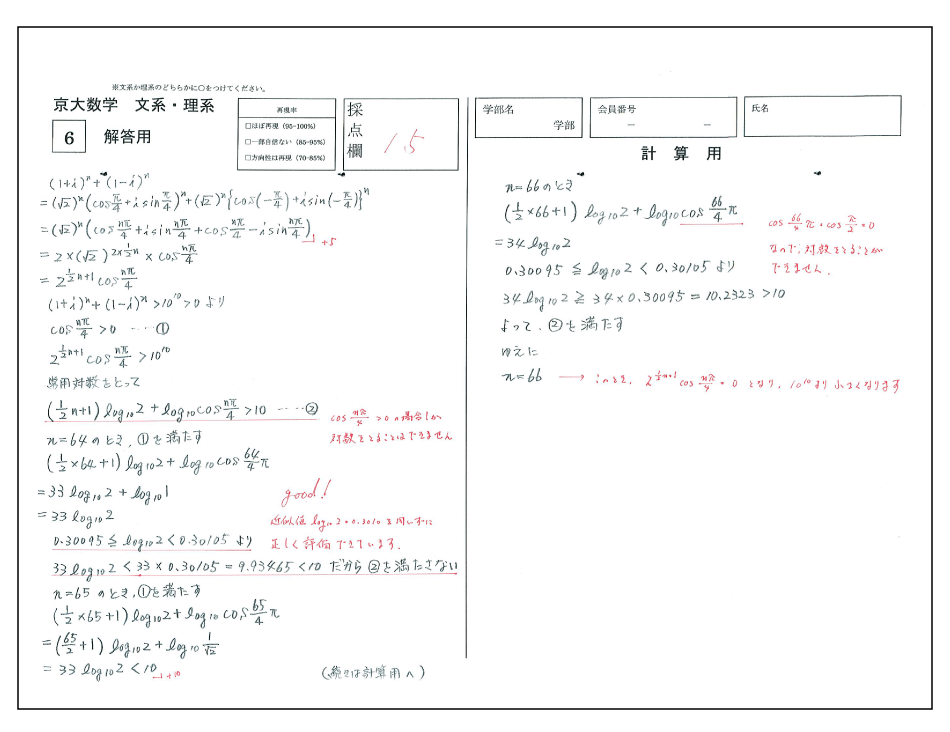

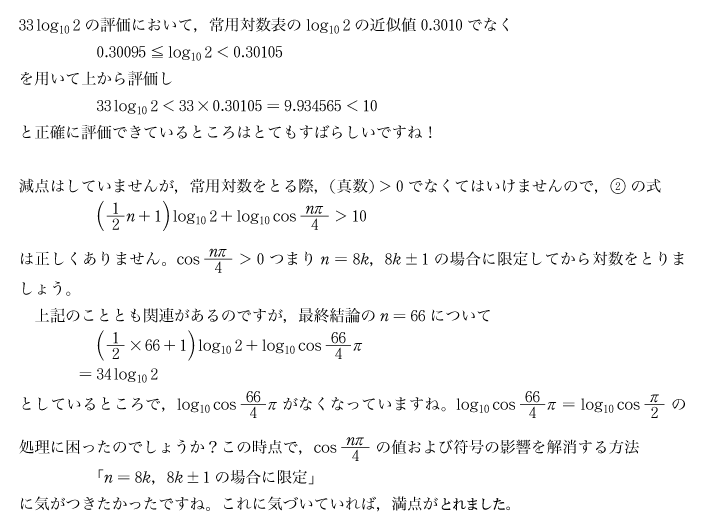

実際の答案&添削を見ながら、差がつくポイントを確認しよう!

以下の答案は、実際に入試を受験したZ会員の先輩がつくってくれた再現答案です。目標点(合格ライン)には達していません…。

まずは、実際の答案をZ会の添削指導付きで見てみましょう。そのうえで、Z会の分析を読み、どこで差がついたのかを確認していきましょう。

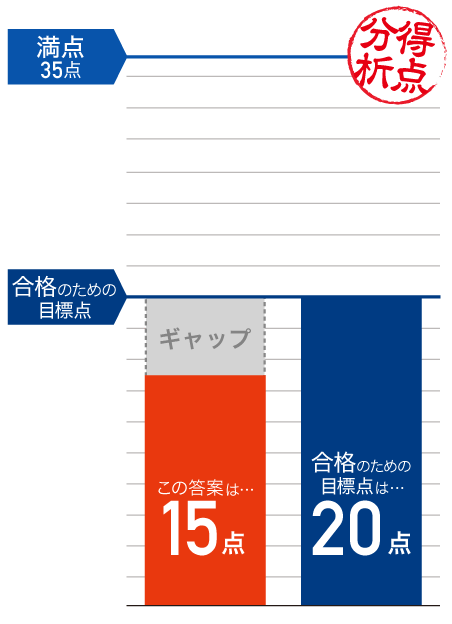

目標点とのギャップをどう埋める?

受験生全体の解答傾向は?

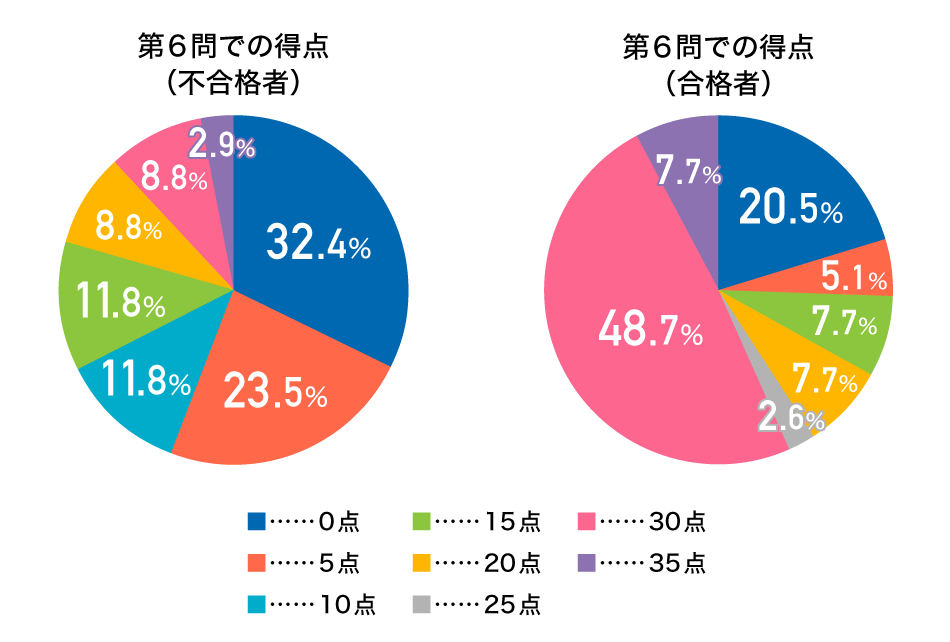

グラフに示したとおり、不合格者は0点~5点、つまり、ド・モアブルの定理が使えるところまでの得点が半数以上で、その先の数列の評価にたどり着いているものは少数です。次に、合格者のグラフを見ると、30点を超える高得点者が過半数を占めています。つまり、合格者は常用対数を用いた数列の評価など、典型的な手法はきっちりと対策した上で試験に臨んでいると考えられます。

なお、ド・モアブルの定理すら使えなかった受験生が合格者、不合格者の両方に一定数存在することも見逃せません。合否は入試科目すべての総合得点で決まりますので、仮に本問で目標点に達しなかったとしても、基礎知識だけで得点できる5点は確保したいところです。とくに合否のボーダーライン上での5点は、非常に大きな5点であることにも留意しておきましょう。