※本記事は2018年当時に執筆されたものです。入試改革後の現状を追った記事もございますので、ぜひそちらもご覧ください。

- 【大学入試改革の今】新しい学力観のもとで大学入試はどう変わったか?

- 大学入試改革に伴う小論文の傾向〜広がる総合型選抜 近年の難関大入試で求められる力とは【前編】

- 大学入試改革に伴う小論文の傾向 〜近年の難関大入試で求められる力とその身につけ方【後編】

- 大学入試改革を経て 総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜はどう変化した?

これからは、グローバル化はもちろん、少子高齢社会、生産年齢人口の急減と、それに伴い、労働の多くが人工知能やコンピュータに代替されている時代になっていくことが予想されるなど、社会が大きく変わっていこうとしています。

当然ながら、今までとは求められる学力も変わってきます。知識から正解を素早く出すことよりも、解決すべき課題を発見する力や、学び続ける強い意志、協働により課題解決の道すじを切り拓く力こそが重要となるのです。

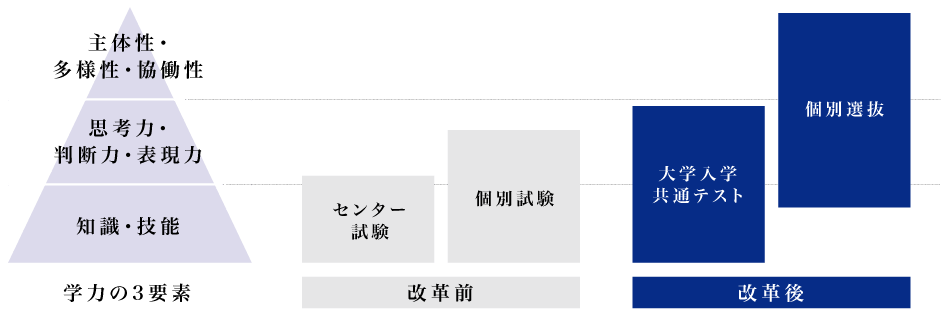

こういった背景を受けて、大学入試改革においては、これまでも問われていた「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」に加え【主体性・多様性・協働性】を含めた「学力の3要素」が評価の対象となります。

大学入学共通テストだけではない。大学入試改革で変わること

「主体性・多様性・協働性」とはいったい何でしょう。

文部科学省のホームページなどを見ると『主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度』などと書かれています。積極的に自分の意思で、様々な人と協力しあって学び、活動していく、それが「主体性・多様性・協働性」の具体的内容です。

これらの力を伸ばすため、学校でも導入が始まっているのが、「アクティブ・ラーニング(能動的な学び)」と呼ばれるもので、新指導要領では「主体的・対話的で深い学び」とされています。特に「主体性・多様性・協働性」といった力は、グループで討論し、協力しあう経験を積み重ねてこそ身につくものです。

◎ディスカッション・プレゼンテーションの力が必要なのは一部の人だけ?

とはいえ、そういった入試は推薦、AO入試を受ける人だけではないのか、と思われるかもしれません。

しかし、2017年7月13日に文部科学省から公開された「大学入学者選抜改革について」という資料によると、平成33年度から、一般入試でも以下のような指針に沿って選抜を行うよう提言がなされています。

- 調査書や、面接・ディベート・プレゼンテーションなどの志願者本人が記載する資料を積極的に使うこと

- 出題科目の見直し、充実をはかり、特に複数の素材を使って、自らの考えを立論し、それを表現するプロセスを評価できる記述式問題の導入・充実に取り組むこと

- 英語4技能を取り入れること

つまり、今までは推薦入試・AO入試で問われてきた力が、一般入試でも問われるようになるのです。

すでに始まっている〔主体性・多様性・協働性〕を問う出題

実は【主体性・多様性・協働性】を問う出題は、一部の大学ですでに始まっています。

たとえば、図書館で調べてレポートを書き、グループ討論・面接も実施する入試(お茶の水女子大学の新フンボルト入試)や、難民問題に関する対応についてグループディスカッションを行う入試(東京大学法学部の推薦入試)など、入試で【主体性・多様性・協働性】を問う大学が出てきています。

平成27年の調査では、国公立大学の実に45%の学部で面接が実施されています。主体的に学び、多様な意見・価値観を統合し、協働して問題解決に取り組む力は、大学入試はもとより、社会に出てからも求められる力といえます。

難関大入試の対策はZ会

Z会公式おすすめアカウント

ぜひフォロー・友だち登録をお願いいたします