前編では、中学受験を検討し始めたきっかけなどについておうかがいしました。後編では、6年生専科講座の感想や、6年生後半の学習の様子についておうかがいします。

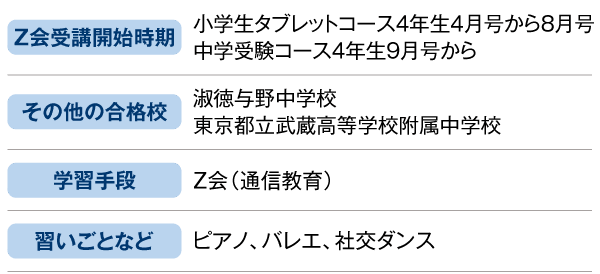

中学受験データ

6年生の専科講座で、実力を伸ばす

6年生の8月に、専科講座の頻出分野別演習、国語「難関記述対策」と算数「平面図形難問対策」も受講されていますが、なぜこの2講座を選ばれたのでしょうか。

母:

Z会の教材と一緒に入っていた専科のチラシを参考に、女子学院対策としておすすめされている講座の中から、国語と算数を一つずつ選びました。

もともと国語は好きな科目だったので、専科講座を追加しても負担なく取り組むことができるかなと思い、受講を決めました。

国語は、Sさんが好きな科目だったので受講をされたのですね。

母:

そうですね。なかでも読解問題は得意な方でした。読解問題の対策として、とりたてて何かしていたわけではないのですが、Z会の教材で扱っている文章は良いものが多く、純粋に楽しんで取り組んでいるうちに力がついたのだと思います。

一方で、記述問題はあまり慣れておらず、それゆえ苦手意識があったようです。あとは、本人が「完璧に記述しないと」と気負ってしまって、問題に手が伸びにくかったところもありました。そこで、頻出分野別演習の「難関記述対策」を追加したのですが、この講座のおかげで、まず、記述問題を解くことへの抵抗感がぐっと減りました。さらに、解答する際に押さえるべきポイントがわかるようになってきたため、「完璧に書けないかもしれないけれど、部分点がもらえるようにやってみよう」という気持ちになったようで、記述問題に対して前向きに取り組めるようになりました。この専科講座は、女子学院だけでなく、都立中高一貫の対策にもなり、役立ちました。

算数はいかがでしたか。

母:

算数は、本人としては苦手意識があったようですが、「嫌い」というわけではありませんでした。ただ、お話したように、6年生の途中まで練習問題をほぼやっていなかったものですから、そもそもの演習量が不足しており、その不足を補うために受講しました。

女子学院は入試に必ず図形問題が出るということ、また、本人がもともと図形問題が好きだったこともあり、「平面図形難問対策」の受講を決めました。難しかったようですが、図形問題は好きだったので楽しんで取り組めたようです。実際の女子学院の入試本番で、「専科講座で取り組んだ問題が参考になった」と言っていました。

「平面図形難問対策」は、かなり難しい問題も含まれていましたが、問題の取捨選択はされましたか。

母:

女子学院の赤本に出題の傾向は書かれていますので、それを参考に、「これは女子学院の入試には出題されないタイプの問題だな」と私が判断した問題については取り組まなかったです。ただ、それを除いて一通りは解いていました。

もちろん初見で解けない問題もありましたが、自分で解説を読み、もう一度自力で解いていましたね。

秋以降の追い上げに専科講座を活用し、お子さまの「好きだけれど、少し不安がある」部分の補強に役立てていただいたのですね。

秋以降の追い込みで急成長、過去問でも手ごたえを感じられるように

女子学院中学校の過去問題にはどのように取り組まれましたか。

母:

6年生の10月頃から取り組み始めまして、過去5年分を2周しました。始めはスピード感もなく、試験時間の倍くらいかかっていまして、出来としては6割くらいでした。計算ミスなど、気をつければ得点できたはずの簡単なミスもちらほらありましたし、社会はこの時点ではまったく仕上がっていない状態でしたので、私も「伸びしろだらけだね」なんて言って。本人も、「そもそも、今まであんまりやっていないから解けないんだな」と比較的前向きに捉えて取り組んでいました。できなくても、あまりウジウジ考えないタイプなんですよ。

はじめは時間がかかっていたものも、秋以降の追い込みで時間が短縮されるようになりましたか。

母:

そうですね。冬休みの前くらいまではかなり時間をかけて取り組んでいましたが、だんだんと時間を意識して解けるようになり、冬休みに入ってからは制限時間内で解ききるようになりました。やはり、勉強した分だけ解くスピードが速くなり、ミスも減っていったので、本人も「少し前の自分と違う、確実に成長している」というのを短期間でかなり実感できたのではないかと思います。

女子学院の入試の前日には、冗談ではあるのですが、「本番で、得意な科目は8割~9割目指すよ」なんてことも言えるくらい、学習の手ごたえを感じられるようになっていました。

秋以降、ギアを一つ上げ、短期集中で受験勉強に取り組まれたとのことですが、もともとSさんは「何がなんでも女子学院に行きたい」というわけではなかったとのこと。モチベーションを維持するのに苦労された点などはありましたか。

母:

振り返ってみると、Z会の練習問題をスキップするなど、のんびりやっていたころは、あまり親子でぶつかることもなかったのですが、11月から12月くらいは苦しい時期だったと思います。12月末くらいに、娘と一緒に犬の散歩をしていたとき、突然「そもそも女子学院は記念受験のつもりだったのに、なんでこんなに本気で受験勉強しなきゃいけないのか」と言い出して……。「私は地元の公立中学に行って、みんなと一緒に高校受験をするのでも良かったのに」って。私としては、「このタイミングでそれを言う?」と驚いてしまったんですけれど。

ただ、先にもお話したように、私も「絶対に女子学院」とは考えていなかったので、「女子学院までの距離を埋めるために勉強する」というのではなく、「昨日の自分より少しでも成長するために勉強する」ということを意識していければいいのではないか、というような話をしました。あとは、「試験までの残り期間はもう決まっているのだから、今はやれるだけやってみようよ」と。

中学受験のために勉強するのではなく、成長するために勉強し、その延長線上に中学受験があった、ということですね。

最後に、Z会を受講しながら中学受験合格を目指す方へ、メッセージをお願いします。

母:

我が家はZ会一本で勉強を進めていて、最後にきちんと良い結果が出たので、地道にやれば確実に力になることがわかりました。

Z会は、生活リズムを崩さずに学習をすすめることができたので、とても良かったです。娘は、受験勉強の合間にゲームをやったり好きな動画を見たり、自分の自由な時間をたくさん持つことができました。家族で食事をする時間も持てましたし、習いごとも続けることができました。Z会で勉強を進めたおかげで、勉強以外の部分もエンジョイすることができました。

ときには「本当にこれで大丈夫かな」と迷うこともありましたが、Z会で学習を進めたおかげで、「自由な時間が欲しい、習いごとも続けたい」という娘の希望を満たしつつ、女子学院に受かるほどの実力もついたので、これからZ会で受験に臨む方は、お子さんとZ会を信じて頑張ってください。

日々コツコツと「継続すること」は、簡単そうに見えて実はとても大変なことです。まだ小学生のお子さんなら、なおのことでしょう。「昨日の自分より成長するために」という気持ちで、少しずつ、しかし確実に力をつけていったSさんの、今後の活躍が楽しみです。

Z会からちょこっとアドバイス

【Z会中学受験コース 専科】

中学受験コース6年生では、

頻出分野別演習(5月〜、8月〜、11月〜)

志望校別予想演習(8月〜、11月〜)

2種類の講座を専科として開講します。どちらも3カ月完成の短期集中講座で、実戦に役立つ力を養成します。

今回の方は、頻出分野別演習の国語「難関記述対策」を8~10月、算数「平面図形難問対策」を11~1月に受講しました。

頻出分野別演習の3期間、志望校別予想演習の2期間の各開講講座は同じ内容ですので、必要な講座を分散して受講するなど、今回の方のように、お子さまの学習状況にあわせてZ会をお役立てください。