「うちの子は毎晩22時まで起きているけれど、平気かなあ」「うちは朝ギリギリまで寝ているから、朝食を食べる時間がなくて……」

子どもの家庭での様子が話題になると、よく聞くのが睡眠に関する疑問や不安。わが子の睡眠は足りているのか、どうやったら生活リズムを整えることができるのか――。子どもの睡眠に詳しい小児科医の神山潤先生にうかがいました。

(取材・文=松田 慶子)

※本記事は、2019年4月25日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

○睡眠は多くの人が考えている以上に大事なもの

○自分の快適な状態を把握できるように…が目標

睡眠は多くの人が考えている以上に大事なもの

「○時間寝ればいい」という発想から考え直そう

―― そもそも、子どもの睡眠時間にめやすはあるのでしょうか。

肩すかしになってしまうかもしれませんが、「○時間寝ていればいい」というものはありません。必要な睡眠時間は一人ひとり全く違います。それに、眠ることは義務ではないので、「○時間眠らないといけない」というものではないんですよ。

―― しかし、早寝早起きをして十分な睡眠をとらないと、成績が落ちるとかキレるといった話を聞くことがあります。

そうですね。ただその「十分な睡眠」というのが人によって違うし、統計をとれば大体の子どもには朝型のほうが向いていますが、朝型にすればだれでも成績が伸び、夜型の子はだれでもキレる、というものでもありません。

その「○時間寝ないといけない」、裏返せば「○時間寝ればいい」と単純化することに、わたしは危機感を覚えています。なぜなら、ひと言でいうと、睡眠は多くの人が考えている以上に大事なものだからです。人間は夜寝て朝の光を浴び、生体時計を毎朝セットし直すことで、地球上で生きることができる生物です。睡眠だけでなく、三食しっかり食べ、排泄し、はじめてちゃんと活動できる。この「眠る」「食べる」「出す」そして「動く」の四つは、本来、心地よいことのはず。なぜなら生きるうえで必要なことを心地よいと感じるのが、生物の基本原則だからです。自分に必要な睡眠時間や食べもの、排泄のタイミングは、自分がいちばんわかっているはずです。

ところが、現代社会は「寝なくてはいけない」と、「快」を義務にしてしまっている。とくに眠りに関しては、いまだに「眠らずにがんばることがいいこと」という世の中の風潮があるために、「○時間寝ればいい。それ以上は惰眠」という発想が横行しています。

だから、その子にとっては何時間の睡眠が適切なのか、考えようともせず「7時間眠らせればだいじょうぶだろう」となる。すると、子どもは自分自身の「快」を感じられなくなってしまうんですよ。自分はもっと眠いのか、何を食べたいのか、だんだんわからなくなる。これはやがて自立していかなくてはいけない子どもにとってよくないことです。

―― 言われてみると、子どもの様子よりも数字を重視してしまうことが多くあります。「昨夜は8時に寝たんだから、もう眠くないでしょ、起きなさい」など。

そうですね。だから先ほどの「何時間寝なくてはいけないのか」という疑問に、ワンポイントアドバイスのような答えはないし、そんな答え方をしてはいけないんです。お母さん一人ひとりが、子どもの様子を見て、聞いて、子どもにとって快適な睡眠を選び取り、それを子どもに教えていく。まずはその必要性を理解しなくてはいけないと思いますよ。

人間は昼行性の動物。寝ない子はやっぱり危ない

―― 子どもの様子を見るうえで、どのような点に注目したらいいのかうかがう前に、睡眠の大切さについてもう少し教えてください。

睡眠中、体は休息していますが、内側ではさまざまなことが行われています。レム睡眠、つまり浅い眠りの間に、脳は体の各機能の点検と頭の中の情報処理などをしているといわれます。そして深い眠りであるノンレム睡眠中に脳は休み、記憶が定着します。睡眠不足で頭がぼーっとするのは、脳の休息が不十分で、機能が低下している状態といえます。子どもの成長に欠かせない成長ホルモンが多く分泌されるのも、睡眠中です。

―― 遅く寝ても、十分に睡眠時間をとればいいのでは?

人間は、朝起きて昼に活動し夜は寝る、昼行性の生き物なんですよ。

ウサギとカメの寓話がありますね。ウサギとカメが競走したところ、ウサギは途中で居眠りしてしまい、コツコツ歩き続けたカメが結局は勝ったという話です。あれはね、カメの策略だとぼくは読んでいます。両生類のカメは昼行性、「月見て跳ねる」ウサギは夜行性(薄明薄暮性)。ウサギが途中で寝てしまうのを計算ずくで、カメは勝負を挑んだのではないでしょうか。勝負中であっても、夜行性の動物は昼間寝てしまう。同様に人間は夜眠くなって、朝起きる生き物なんです。

もともと人間の体は、1日を約24~25時間で生活する時計をもっています。そして朝の光を浴びると、網膜が光を感知し、その情報が視交叉上核に伝わり、信号を発して体内時計を1日24時間にリセットする。そうすることで地球の自転と同じ24時間周期で体温が上下し、体内時計に関係したホルモンが分泌されるのです。

たとえば、全身の細胞を酸化から守るはたらきをする、メラトニンというホルモンがあります。これは夜になると分泌され眠気を誘うホルモンで、昼たっぷり日光を浴びると夜に分泌量が増え、夜明るいと分泌が抑えられます。精神を安定させるセロトニンという神経伝達物質は、朝明るくなることで活性が高まる。また日中の、歩行や深呼吸といったリズミカルな筋肉運動でもはたらきが高まります。ストレスに対抗するコルチコステロイドというホルモンは、朝にたっぷり分泌されるものです。

ところが夜に明るい光を浴びると、1日のサイクルが約24~25時間より長くなってしまいます。すると、朝決まった時間に起きられなくなるし、ホルモンの分泌やはたらきも低下してしまう。

―― 体調が崩れてしまいそうですね。

本来のリズムより夜型の生活や睡眠不足が続くとキレやすくなるということは、実際に統計で示されているんですよ。脳の機能低下やセロトニンのはたらきの不足などから、感情コントロールが困難になるためと説明がつきます。10歳以上の日本人の、平日の睡眠時間の減少と、自殺者の増加が相関関係にあることも見逃せません。

夜型の生活や睡眠不足が続いている子どもたちが、そうでない子どもたちに比べて学力が劣るという調査結果も、さまざまな研究者が示しています。ただ、繰り返しになりますが、「睡眠不足」「夜型」というのは、その人の必要な時間や生活リズムに対して、ということです。8時間寝ればいい子どももいれば9時間の子どももいるということを、忘れてはいけません。

「全部を完璧に」は無理、生活に優先順位を!

―― 週末に寝だめはできないのでしょうか。

残念ながらできません。実験でも、寝だめとか、「あとで睡眠を取り返す」ということは、できないとわかっています。もちろん、ときどき夜更かしをするとか、睡眠時間が短くなるということはしかたないのですが、できるだけ毎日、必要な時間眠ることが大事なのです。

―― どうしても夜遅くなる家庭もあります。たとえば、共働きで母親の帰宅が午後7時。そこから夕食と入浴を済ませると、子どもの就寝は10時近くになってしまう、ということもあるのではないでしょうか。

それで睡眠が足りていればいいのですが、子どもが寝不足ならば、やはり生活を改めるしかありません。

―― 就寝を早くすると、父親の帰宅が遅い家庭では、平日は父親と会えないことも……。

確かに、そうなるかもしれません。だから考えてほしいのが、何を優先させるかということ。ひいては、どのような子育てをしたいのか、ということです。1日はどうあがいても24時間と限りがあります。一生懸命なお母さんほど、手作りの料理を作りたい、子どもの勉強も見てあげたい、習いごともさせたいし、自分の仕事も成果を出したい、父親と子どもの時間も大切にしたいと、あれもこれもとがんばってしまいます。

でも、それで子ども自身の生体リズムを無視していいのでしょうか。多少料理の手を抜いても子どもとゆっくり食事をするとか、習いごとを一つ減らして毎日だいたい決まった時間に寝かせるとか、何かを諦めるという方法はありませんか。

その人にとって最適な「寝る」「食べる」「出す」「動く」を実践することが、ベストなパフォーマンスを可能にするのです。小学生は、4つの基礎を作っている時期。お子さんの将来を見すえ、今、何を優先すべきか考えたいものです。

子どもの午前中の様子を知ろう

―― では、わが子の睡眠が足りているのか、今の就寝時間でいいのか、どうしたらわかるでしょうか。

お子さんの様子を見ることに尽きます。とくに午前中に眠そうだったら、生活を見直したほうがいいでしょう。

というのも、人間は1日2回、午前と午後の2~6時に眠くなるものです。したがって、それ以降の午前中(とくに9時~12時)に眠そうだったり元気がなかったりしているなら、生体リズムが乱れていると考えられます。ただ、注意したいのが「元気だ」という判断の難しさです。寝不足で興奮状態になっていることもあるんですよ。しっかり物事に集中して取り組むことができているか、単に落ち着きがないだけではないのか、きちんと見きわめることが大切でしょう。

―― 様子から判断するというのは、自分の子どもであっても意外に難しいもの。まして、普段は学校にいる時間帯です。きちんと判断できるか自信がありません……。

授業参観や保護者会の場を活用するとか、井戸端会議に参加するとか、ほかの人の意見も参考にするといいですね。

「○○くんは、最近忘れ物が多いようだ」「○○ちゃんはよく転ぶらしいけれど、だいじょうぶ?」など、学校での様子、ほかの子どもの様子がうかがえる情報が入ってくるはずです。あわせて、「うちの子はこうしたらよかったよ」といったすぐに参考にできる情報も得られるでしょう。横のつながりを作るのは、めんどうに感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、お子さんのために心がけてはどうでしょう。

ただ、矛盾したように聞こえるかもしれませんが、保護者は自分のカンを信じていいんですよ。「9時間の睡眠が望ましい」と本で読んでも、「うちの子は8時間でいいみたい」と思うなら、それが正解かもしれません。

自信がもてないなら、まずは自分自身の感覚を大事にすることです。自分は何時に寝たら調子がいいのか、何を食べたいのか、排泄しないとどんな調子なのか。注目していると、しだいに感性が磨かれ、子どもの様子もわかってくるでしょう。

自分の快適な状態を把握できるように…が目標

睡眠日誌で全体を把握してみよう

―― どうも睡眠が足りていないようだと気づいたら、どうしたらいいでしょうか。

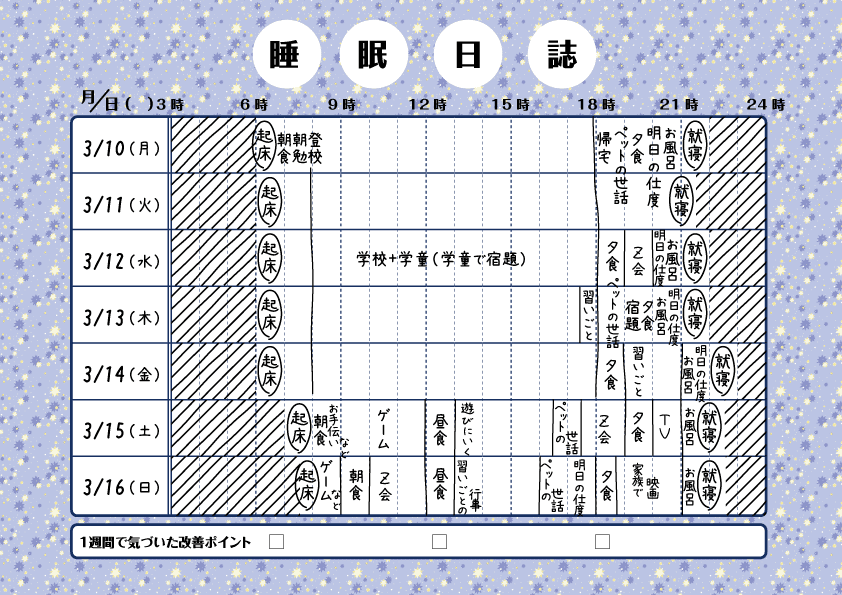

子どもの睡眠日誌をつけてみるのも1つの方法です。記載は非常に簡単。眠った時間を塗りつぶしていくだけです。余裕があったら、そこに起床時の様子や食事の時間、食べたもの、排泄の時間、運動や遊びの時間や様子などを書きこむといいでしょう。思い出せる範囲で十分です。一週間も書くと、大まかな子どもの生活の様子がつかめます。それに伴い、気づくこともあるはずです。どこをどう改善したらいいのか、見えてくるかもしれません。

――「寝るのが遅れた日の翌朝は、やっぱりぐすぐずいうな」とか、「遅く起きると、排便が帰宅後になるな」とか、具体的に見えてきそうですね。

ただ、ここで注意したいのは、書くことに一生懸命になりすぎないこと。書くこと自体が目的になると、子どもたちはうるさく思い、寝ること、食べることが楽しくなくなってしまいかねません。何となく気づいたことを、気づいたときに書けばいいのです。

―― GWのように親子が一緒にいる時間が長いお休みは、子どもの様子を見るいい機会かもしれませんね。

起床を軸に、生活を整える

―― 改善できるポイントが見つかったら、次はどうしたらいいでしょうか。早く寝なさいと言っても、言うことを聞かないものですが。

夜早く寝かせることよりも、朝早く起こして朝日を浴びさせることから始めるといいですね。前の晩が遅かった日はつらいかもしれませんが、できるだけ昼寝の時間を短くして、日中を活動的に過ごさせると、夜早く寝るようになり、早寝早起きの習慣がつきます。

長期休みに夜更かしをし、翌朝遅くまで寝ていると、その夜もなかなか寝つけない。こうして生活リズムがどんどんずれてしまいます。家族の用事や学校・習いごとの行事などで夜更かししても、翌朝はだいたい同じ時間に起こすように心がけましょう。

自然光を浴びることで、体が目覚めます。その際にはエネルギーが必要。朝ごはんをしっかり食べさせることが大事です。

――高学年になると、なかなか言うことを聞きません……。

そうかもしれませんね。だから低学年のうちに、保護者の方がリズムをつくってあげたいものです。朝早く起きて、しっかり食べてきちんと排泄して出かけると、元気よく1日を過ごせる。そう体で覚えられるよう実践し、言葉でも伝えましょう。

高学年になるころには自分で自分の快適な状態を把握できるようになり、中学生以降は、自分で寝る時間、食べる物などを調整できるようになるのが理想です。

これから高学年の子の生活リズムを整えるなら、先に述べたように朝起こすことから始め、同時に体のことを積極的に話題にするといいでしょう。「疲れているの? やっぱりきちんと寝て食べて出さないと、元気出ないね」とか、「何食べたい? 何でもいいじゃなく 、ちょっと考えて」など、自分の感覚に意識を向けさせる。ただくれぐれも、詰問にならないように注意してください。

そして、保護者の方自身が、生活リズムを大事にすること。テレビやパソコンが煌々とついていたら、子どもたちが夜更かししたくなるのは無理ないことですよ。

――ありがとうございました。

睡眠日誌のつけ方

まずは1週間、睡眠日誌をつけてみましょう。低学年のお子さまには保護者の方が、高学年のお子さまはできればお子さま自身で記入されるとよいでしょう。横の1行を1日とし、いちばん左側の列に日付、その右側にお子さまの1日の生活の様子を記入していきましょう。

記入方法は以下のとおり。

① お昼寝も含めて、お子さまが寝ていた時間のマスを色で塗りつぶしましょう。

② 加えて、以下の項目も余裕があったら記入してみましょう。お子さまの生活リズムをより詳細に把握することにつながります。

・起床時の様子 ・食事の時間と食べた物 ・運動や遊びの時間

・排泄の時間 ・お子さまの機嫌 など

③ 1週間続ければ、お子さまの生活リズムが見えてきます。そこから浮かび上がった改善ポイントを、次週以降意識して生活していけるとよいでしょう。

睡眠日誌は、こちらより、ダウンロードできます。

睡眠日誌.pdf

【記入例】

神山先生に聞く!生活習慣に関するQ&A

頭では必要だと理解していても、実際に子どもに早寝早起きをさせるのは難しいもの。せっかく寝かせても「ただいま、パパだよ~。お土産あるよ」など、思わぬ伏兵が現れることも。引き続き、神山潤先生に、生活リズムを整える必然性、コツなどを聞きました。何を優先すべきか、具体的にわかりそうです。(文:松田 慶子)

神山 潤(こうやま・じゅん)

小児科医、東京ベイ・浦安市川医療センターC.E.O。東京医科歯科大学医学部医学科卒業。同大大学院助教授、東京北社会保険病院副院長、院長を経て現職。専門は臨床睡眠医学。日本子ども健康科学会理事、日本小児神経学会評議員、日本臨床神経生理学会評議員、日本睡眠学会理事など、重職も兼任。「子どもの早起きをすすめる会」の発起人として、睡眠をはじめとした現代の子どもをとりまく成育環境のあり方に警鐘を鳴らし、講演、執筆活動にも注力している。『四快のすすめ―子どもの「快眠・快食・快便・快動」を取り戻す』(新曜社)ほか、著書多数。