お子さまの友だちづきあいは、保護者の方にとって気になるものですね。その場を取り仕切っている姿を見ると、「エラそうにして嫌われないかな」と心配になるし、他の子の言うことに従っている姿を見ると、「ガマンしているんじゃない?」と気になるし…。「友だちづきあいって大変」と感じている方もいるのではないでしょうか。でも、集団の中で友だちと遊んだり衝突したりすることは、社会性の発達に不可欠なのだとか。そこで、お子さまの社会性を伸ばすために保護者の方は友だちづきあいにどう向き合えばいいのか、発達心理学者の酒井厚先生に教えていただきました。

(取材・文=松田 慶子)

※本記事は、2019年8月22日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

社会性は、人とうまくつきあっていく力。集団の中での学びは小学生時代に本格化

――そもそも社会性とは何でしょうか。

簡単に言うと、人とうまくかかわっていく力のことです。人の気持ちを理解し共感すること、人を信じること、自分をコントロールすること、ルールを守ること、興味あることを見つけて取り組むことなどを指します。

―― 自分の興味を追うことも社会性に入るのですか?

そうです。人とうまくつきあっていくことや、興味あることに自ら取り組むこと、また人とかかわりながら自分らしさに気づくこと、どれも社会で生きていくうえで必要な要素だからです。

―― 社会性はどのように育っていくのでしょうか。

集団生活のなかで、たくさんの人とかかわる経験を通して育っていきます。

集団生活は幼稚園や保育園時代に始まるのですが、そのころは1か所に集まってはいるものの、それぞれが近くの子と個別に遊んでいるような状態です。本格的に集団活動が営まれるようになるのは、小学校に入ってから。するとそれまでの1対1のかかわり方とは異なるグループの中でのふるまいや、友だちどうしのかかわりを第三者的に見ることが必要になり、複雑な考え方が求められるようになるわけです。その中で、徐々に社会性が磨かれていきます。とくに、3、4年生を挟んで低学年と高学年では、伸びる要素が変わります。

3、4年生を境に友だち関係が変化し、社会性もより高度に

―― どういうことでしょうか。

個人差は大きいのですが、“9歳の壁”“10歳の壁”といわれるように、3、4年生のころに認知能力が発達して、考え方が大きく変わるとされています。具体的なことなら論理的に考えられるという段階から、抽象的な概念を使って考えることができる段階に移行するのです。

それに合わせるように、“友だち”の捉え方も変わっていきます。小学校低学年では、自分と似ている子と仲良くしようとする場合が多い。同じものが好き、同じような遊び方をする。だから一緒にいて楽しい。そんな子を友だちだと思う。わかりやすいですね。ところが高学年になると、抽象的で内面的なつながりを、友だちに求めるようになるので、約束を守るとか、信頼できる、気持ちをわかってくれるような子を友だちに選ぶようになります。

―― 確かに、仲のいい子が変わる様子はよく見られます。

互いに友だちに求めるものが変わるということは、必要とされる社会性も変わるということです。みんなと同じことをする、時間を守る、といった集団に合わせることは低学年のころから求められます。そのため、同じことができない子に対する“からかい”もこのころから見られます。

高学年になると、それに加えて、自分以外の友だちどうしの関係性を考えることが必要になり、低学年のころよりももっと約束を重く受け止め、固く守ることが求められます。そのため、約束を守らなかったとか、秘密をバラしてしまったなど、内面的なつながりに水を差す行動をしたときにトラブルに発展しがちです。

こうした友だちとのかかわりで求められる要素を考える経験を通して、社会性が洗練されていくわけです。

社会生活で欠かせないルールの順守も学年によって認識に変化が

―― 提出物の期限を守らない、平気で遅刻するなど、ルールを守らないことを心配する保護者の方も多いものです。ルールを守るのも社会性の一つとのこと。学年が上がると守るようになるのでしょうか。

単純に「守るようになる」とはいえないんです。そもそも社会的ルールは、絶対に守るべき「道徳」と、状況によって変わる「慣習」に分けることができます。人を傷つけてはいけないというのは道徳、ブランコを順番に使おうといったことは慣習に入ります。

慣習に対する認識は、学年によって変わります。幼児期から小学校低学年ごろの子の多くは、親や学校の先生が決めた慣習を、素直に「守らなくてはいけないもの」と認識しています。しかし学年が上がるにつれて、決められた慣習を、内容によっては疑問に思い、自分たちで慣習をつくってもいいし、状況によって変えてもいいと考えるようになっていきます。考える力が発達し、他律的から自律的な考えになっていくと言えるでしょう。小学校の道徳などの授業では、社会的ルールにかかわる葛藤が生じたときにどう考えるか、子どもどうしで話し合う機会もあると思います。「自分だったらこう考えるけれど、友だちは違うようだ」「なぜそう考えるのだろう」と思考を巡らせながら、自律的な考えへと発達していくのです。

―― 高学年になると、友だちどうしの暗黙のルールのようなものもできます。これも慣習でしょうか。

はい、そうです。それが親や先生の決めたルールと大きくずれる場合、どちらを優先するべきかという葛藤が生じます。これも学年が上がると増えるもの。その葛藤もまた、バランスをとりながら自分のしたいことを選択するという、社会性の成長を促す経験になります。

保護者が「真摯に向き合うこと」が子どもの学びの支えになる

―― 子どもが社会性を学んでいくために、親としてはどんなかかわり方ができるでしょうか。

日ごろから親子でよく話し、子どもの意見に耳を傾けておくことが大事だと思います。

たとえば、家庭でルールを決めるときには、親が一方的に「こういうときはこうしなさい」と決めずに、「こういう場合はどうする?」などと子どもと話し合い、子どもの自主性を尊重しつつ一緒に決める。ルールを守らないときは、なぜ守らなかったのか、子どもの意見をきちんと聞くことが必要でしょう。

―― コミュニケーションのとり方を教えるのではなく、まずは親子でコミュニケーションをとるということ?

はい。親子の密なコミュニケーションは、子どもの自律性を促し、また家で学んだことを仲間と共有することで社会性をさらに伸ばします。

それに、子どもどうしのトラブルが大きな問題に発展することもあるものです。普段から会話をして、トラブルがあったら話せる環境をつくり、子どもの友だち関係を把握しておけば、問題が小さいうちに把握でき、必要に応じて介入できます。

お子さんは、自分の力で社会性を学んでいきます。親御さんには、その支えになって欲しい。そして間違った方向に行きそうになったら止める。それも社会性を育むうえでの親の役目だと思います。

基本は、子どもがどうしたいか。子どもどうしの衝突を学びに変える

―― 保護者の方のかかわり方を、具体的に教えてください。たとえば、消しゴムは白無地と決められているのに、ほかの子たちが持ってきているからという理由で色つき消しゴムを持っていったという場合、どんな向き合い方をするべき?

お子さんが友だちと同じようにしたいのはわかりますよね。親御さんにも、その気持ちは大切にしてあげてほしいと思います。でも、みんながやっているという理由だけでルール違反を許し続けてしまうと、それが行き過ぎて、もっと大きな違反に発展してしまう可能性も否定できません。そこで、なぜそれをしたいのかていねいにお子さんに聞き、どうするか一緒に考えるといいですね。親御さんがそれをやらせたくない場合でも、意見を聞いたうえで、なぜダメなのか説明し、子どもが納得するように導いてほしいと思います。

―― 一方で、「ルールをかたくなに守ろうとするから心配だ」という保護者の方もいます。先程の例でいうと、クラスの大多数の子が色つきの消しゴムを持っているのに、「絶対ダメ」という。「融通が利かなくて嫌われそう」と心配になるものです。これは、暗黙のルールを読み取る力が育っていないということ?

いえ、一概にそうは言えません。友だちどうしのルールを読み取ったうえで、やっぱり学校のルールを守ったほうがいいと考えて、あえて「ダメ」と言っているなら、それは自律的な行動だとポジティブに受け止めてほしいものです。

やはりまずは、子どもの意見を受け入れた上で聞いてみる。「どうしてそう思うの?」「どうして友だちはそうするのかな?」と。

親御さんが、お子さんが友だちとのことで融通の利かない部分を変えた方がいいと思うなら、ほかの考え方を提案するのもよいでしょう。「こういう考え方もあるんじゃない?」「その子の立場を考えると、こういうことを言わないであげるという方法もあるんじゃない?」など。いくつかの考え方のなかから選ばせるようにするのが、学びにつなげるために必要だと感じます。

――友だちどうしの慣習が負担になっている場合はどうしたらいいでしょう。たとえばLINE。メッセージを受け取ったらすぐ返信する、といったルールができあがっていて、スマートフォンを手放せなくなっているというお子さんも。

この場合も、お子さんがどれだけ困っているか尋ねること、親御さんはどうして欲しいのか、それはなぜなのか伝えることが大切。お子さん自身がやめたいと思っている場合でも、「どうせすぐクラス替えがあるから、それまでは続ける」と判断しているなら、見守ってもいいかもしれません。でも、友だちどうしのルールのせいでストレスが高まり影響が出るとか、高額なお金がかかるなどトラブルに発展した場合には、親御さんが介入するべきでしょう。その際も、「○○ちゃんと話してみたらどう?」「私がお友だちのお母さんに話してみようか?」「先生に一緒に相談してみようか?」などと解決策を提案し、お子さんの意見を尊重して行動に移すことが大切です。

社会性はいつの時代にも必要な力。親子で“上手に”会話し、磨きたい

――IT化やグローバル化が進む中で、子どもたちには、みんなと一緒であることよりも、個性的であることが求められるようになっていると言われます。社会を生きるうえで必要な社会性も、親世代とは違っているのでしょうか。

基本的には同じだと、私は考えます。冒頭に話したように、ほかの人に合わせる共感性も、自分自身を理解して個性を発揮する力も、どちらも社会性には不可欠です。両方が育っていれば、時代や社会の移り変わりに対応できるはずです。現代は周囲から浮かないようにと、共感性を教えることのほうが多いですね。でも、大学生や社会人になったら自己主張も大切になるわけで、やはり小さいころから両方を伸ばすようなかかわり方をしたいもの。お子さんが自由に考え、意見を言える家庭環境であることは大切です。

―― 高学年になると、会話をもとうとしてもいやがられてしまい……。

うるさがられることもありますよね(笑)。それでも話す時間をもつことは大切です。そんなときは、なぜ自分の質問がうるさがられたか考えてみてください。タイミングや聞き方はどうだったのか。きっと工夫の余地があるはずです。またオープンクエスチョンといって、YESかNOかではなく、お子さんが自由に話せる聞き方をするのもいい方法です。

高学年になっても、まだ決して遅くはありません。少しずつでもお子さんの考えに心を寄せるようにしてみてください。

――ありがとうございました。

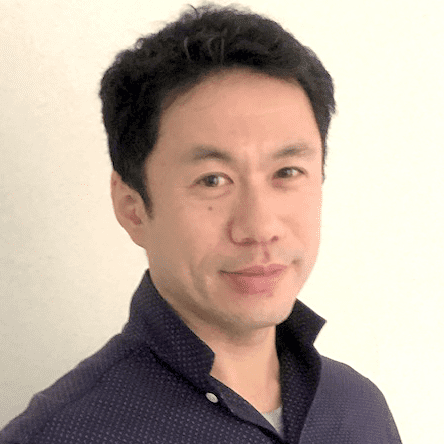

酒井厚(さかい・あつし)

首都大学東京人文社会学部准教授。早稲田大学人間科学部を卒業後、2002年同大にて博士号取得(人間科学)。国立精神・神経センター精神保健研究所、山梨大学を経て現職。専門は発達心理学,発達精神病理学。主な研究テーマは子どもが他者に抱く信頼感と仲間関係の発達プロセス。日本パーソナリティ心理学会賞、日本子ども学会優秀発表賞等受賞。日本子ども学会の理事であり、2019年10月に首都大学東京で開催する第16回子ども学会議では大会長を務める。