「ねえ、夏休みの調べ学習のテーマ、何にしたらいい?」

そんな言葉がお子さまから飛び出す時期になりました。

自分でテーマを決めて、調べ、まとめて報告するという「調べ学習」は、夏休みの宿題だけでなく、アクティブ・ラーニングの一環として、授業でも取り組まれるようになっています。しかし、どうやったら「調べ学習」をうまく進められるのかわからず、苦労した経験をおもちのご家庭も多いのではないでしょうか。

そこで「調べ学習」についての授業経験が豊富な赤木かん子先生に、取り組み方を教えてもらいました。

(取材・文 松田慶子)

※本記事は、2019年7月25日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

- 「調べなさい」の前にどうやって調べるのか教えることが大事

- 調べ学習は、調べて考え、報告する練習!AI時代にこそ重要

- 実践編1 まず百科事典を引く

- 実践編2 3つのキーワードでテーマを決める

- 実践編3 3つのパートに分けてまとめる

「調べなさい」の前にどうやって調べるのか教えることが大事

――赤木先生は、2010年以前から調べ学習の方法についてレクチャーしておられます。どのような理由から、この取り組みを始められたのですか。

公共図書館の司書から寄せられた声がきっかけです。カウンターに小学生が来て、調べ学習の手伝いを求めるものの、手の貸しようがない、と。

たとえばある時期に6年生がいっせいに来て、「縄文時代について調べたい」という。縄文時代の何について調べたいのか尋ねても、ただ立ったまま「縄文時代」と繰り返す。いったいどうしたらいいんだ、と、司書が悲鳴を上げていました。

背景を調べたところ、かわいそうな状況が見えてきました。2000年代に入り「総合的な学習の時間」がスタートすると、この時間を利用して調べ学習、つまり児童・生徒が自分でテーマを見つけて情報収集し発表するというスタイルの授業が積極的に行われるようになりました。しかし、具体的な調べ方やまとめ方を、多くの学校で十分に教えていない。「縄文時代」という幅広い分野の中でテーマをどう決めればいいのか、どうすれば調べられるのか、何も教わらないまま課題を与えられ、子どもたちが途方に暮れている状況でした。

私は当時、各地の学校図書館の改善に関わっており、そういう子どもたちに対して図書館は何ができるだろうと考え始めたのです。

――小学校で2020年度、中学校で2021年度から全面スタートとなる新学習指導要領では、自ら課題を見つけ、知識を元に考え、課題を解決していくような力の育成を重視しています。調べ学習の指導に関しても、当時とは状況が変わっているのでは?

熱心に取り組んでいる学校も増えていますが、そうではない学校もあるという現状です。学校の先生ご自身が、あまり経験してこなかったからなのかもしれません。

何かを調べるには、基礎知識が必要です。それには百科事典を引くことが一番の近道です。また調べたことをまとめるには、感想文とは違う報告書の書き方があります。それらを教えないで「調べてまとめなさい」というのは、ノコギリやカンナの使い方を教えずに建築現場に出すようなものです。

調べ学習は、調べて考え、報告する練習!AI時代にこそ重要

――そもそも調べ学習はなぜ大切なのでしょうか。今は、インターネットで検索すれば、何でも情報が出てきますが……。

そういう時代だからこそ、重要なんです。

そういう時代だからこそ、重要なんです。

調べ学習とは、自分が何を知りたいのかテーマを見つけ、自分なりに情報を集めて問題を解決するという、一連の流れの練習です。これは、1回覚えたら生涯に渡って実生活のなかで役に立つスキルです。

近い将来、多くの仕事がAIに代替されるといわれるなか、人間に求められるのは、単純な仕事をこなす能力ではなく、AとBをスパークさせて新しいものを生み出す、クリエイティブな力です。つまり、「この課題を解決するにはどんなものがあるといいのか」と、テーマを見つける力や、何と何をかけ合わせればスパークするのか、情報を集めて要素を絞り込む力、また、それらをわかりやすく発信する力が必要です。これらは、調べ学習が基礎になります。小学校での調べ学習は、その練習なのです。

――なるほど。練習ということは、経験すること自体に意味があるのだから、調べ学習で無理して新しいことを発見しようとしなくてもいいのですね。

大学生の卒論は、新しい切り口で、それまでになかった結論を出すことが重要です。でも小学校の調べ学習の目的は、すでにわかっていることを子ども自身が見つけること。それを学校の先生方や保護者の方がはっきり認識していないために、テーマ選びに苦労されるわけです。オリジナリティにこだわるよりも、最後まで完遂することのほうが重要です。

実践編1 まず百科事典を引く

――子どもが自分で調べ学習をできるようになるための進め方や、家庭で保護者の方ができるサポートのしかたを教えてください。

たとえば学校で「縄文時代について調べましょう」などと大きなテーマが出された場合、基礎知識がないと調べようがありませんね。またお子さんが「お米について調べたい」といったときも、生産方法なのか消費量なのか、テーマを絞って調べるには基礎知識が必要です。

たとえば学校で「縄文時代について調べましょう」などと大きなテーマが出された場合、基礎知識がないと調べようがありませんね。またお子さんが「お米について調べたい」といったときも、生産方法なのか消費量なのか、テーマを絞って調べるには基礎知識が必要です。

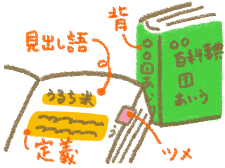

そこでまずは、学校や公共の図書館などで子ども用の百科事典を引いて基礎知識を得ます。引き方を学校で教わっていないような場合は、親御さんが教えましょう。五十音順に項目が並んでいて、その冊子に掲載されている項目の頭文字が本の「背」に書かれていること。背の反対側についた「つめ」で、探したいことばの最初の文字を探せること、また巻末の「索引」でも探せることなども、事典に触ったことのない子どもはわかりません。

次に、百科事典を引いたら「定義」をノートなどに書かせましょう。「米はイネの種子」「縄文時代は縄を転がして文様をつけた土器が使われていた時代」など、1文目に書かれているのが定義です。もともと子どもは論理的で、特に低学年の子はこの定義を調べることが楽しいはずです。

百科事典を引いて気になる言葉が見つかったら、それもどんどん引いていきます。わかったこと、おもしろいと思ったことはノートに書き出すか、重要な箇所をコピーしてノートに貼るなどして、1カ所にまとめましょう。

――インターネットで検索してはいけませんか?

ネットの情報の多くは、責任の所在がはっきりしていません。誰が書いたのかわかるもので調べることが大事だと教える必要があります。

私は、「ネット情報は自分で使う分にはかまわない。でもそれを人に伝えるときは注意が必要」と教えています。自分でネットで調べた情報が間違っていて失敗しても、自分ががっかりすればすむ。でも友だちに教えて、その友達が失敗してしまったら……。「責められてしまうかもしれないよ」と話すと、子どもたちは納得してくれます。

一方で、ネット情報でも公的機関のサイトなら、誰が書いたのか、つまり情報が間違っていたときに文句を言う先がはっきりしているので大丈夫であることも伝えましょう。そして百科事典や本で調べものをする際も、同じ理由から、出典を書いておくことが大事だと教えます。

ここがポイント!

・百科事典を引いて、定義を調べよう

・誰が書いたのかがはっきりしている情報を使おう

実践編2 3つのキーワードでテーマを決める

――基礎的な情報を集めたら、次はどうすればいいでしょうか。

自分のテーマを決めます。その際は3つのキーワードを決めるとテーマ決めも簡単です。

自分のテーマを決めます。その際は3つのキーワードを決めるとテーマ決めも簡単です。

1つめのキーワードは、ジャンルです。先の例でいうと「米」「縄文時代」などです。2つめのキーワードは、それを百科事典で調べたときに気になったことばです。例えば「うるち米」のように、1つめのキーワードより範囲が狭まるワードにすることがコツです。そして3つめは自分で決めます。「うるち米の銘柄」などでもいいですね。

この3つで、お子さん自身が「国内のうるち米の銘柄がいくつあるのか調べよう」とテーマを決められたらいいのですが、定まらない場合は、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」「なぜ」「いくつ」のワードから1つ選ばせ、最後が「?」になるような文章にするとよいでしょう。例えば「なぜ」を選んだ場合は、「うるち米の銘柄がいろいろあるのはなぜだろう?」などと決めることができます。

――テーマ決めのコツはありますか?

調べ学習に慣れていないうちは、「いくつ?」「何パーセント?」など、答が1つになるテーマがいいですね。自分で答えを導き出した実感を得られます。また、テーマはおもしろそうでも、遠方でのフィールドワークが必要なものや調べるのに数カ月かかるようなものは、小学生が1人でやるには難しいので、テーマ決めの際に「自分でできるかな?」と軌道修正してあげてくださいね。

――テーマが決まったら、どう調べればいいでしょうか。

関連する本を探して読んでいきます。たくさんの本のなかから目当ての本を効率よく見つけるためには、図書館の案内マップや図書の分類表を見るとよいでしょう。また、図書館のレファレンス・カウンターに相談することもおすすめします。テーマに沿った本を紹介してもらえますよ。

本で調べる場合は、発行年月日に注意しましょう。古い資料だと情報も古くて使えないことがあるものです。

こういった事態を防ぐためにも、「情報のウラをとる」ことも教えましょう。

――「ウラをとる」とは?

参考にした情報が正しいかどうか、他の本でも調べて確認するのです。レポートをまとめるとき、出典には調べた本全部の書名・著者名・出版会社・発行年を書きます。

ここがポイント!

・キーワードから、自分の調べたいことを考えよう

・「情報のウラをとる」ために複数の本で調べよう

実践編3 3つのパートに分けてまとめる

――まとめ方についても教えてください。

まず序論で、何を調べたのか、なぜそれを調べようと思ったかを書きます。次に本論で調べたことを書きます。米の定義、分類、生産地など、話題を整理して書くようにしましょう。最後に結論を書きます。これはテーマに対する答えです。日本で生産されているうるち米は何種類、多く作られている銘柄はこれ、生産している県はどこどこ、と箇条書きや表などで分かりやすく示します。

その際に注意したいのが、感想を混ぜないこと。「これを調べるのが大変だった」「この数字が意外だった」という感想を書きたい場合は、最後に短くまとめます。また、出典も忘れずにつけましょう。

ここがポイント!

・序論・本論・結論の3つに分けて書き、感想は最後に短く

・調べた本の名前(出典)を必ず書こう

――低学年と高学年で、教え方を変えたほうがいいものでしょうか。

いえ、学年で区切る必要はありません。低学年でも、すぐに理解して実践できる子は多くいます。逆に、高学年でも苦手な子もいますから、百科事典の引き方からテーマの決め方、本での調べ方などひと通り教えて、つまずくようなら、そこを丁寧に解説し、練習させるといいですね。

――このやり方を身につければ、自分で調べ学習ができるようになりますね!ありがとうございました。

赤木かん子(あかぎ・かんこ)

児童文学評論家。アンソロジスト。長野県生まれ、千葉県出身。1981年、法政大学英文学科卒業。高校・大学時代を通し、図書館でアルバイトをする。1984年に、タイトルや作者名を忘れてしまった本を探し出す「本の探偵」としてデビュー。以来、子どもの本や文化の紹介、ミステリーの紹介・書評などで活躍。図書館や本との付き合い方に関する講演活動も多く、学校図書館を中心にした図書館の活性化を牽引している。『しらべる力を育てる授業!』(塩谷京子氏との共著/ポプラ社)、『本で調べて、ほうこくしよう』(ポプラ社)、『お父さんが教える 図書館の使い方』(自由国民社)他、調べ学習に関する著書は多数。