自分で学習の計画を立て、実行する強い意志をもった子どもになってほしい……というのは、親であれば誰もが願うもの。そうなるためには、成長の過程でどんな経験が必要なのでしょうか? 「自分で計画を立て、それを振り返る体験を繰り返すと、子どものやる気や積極性が格段に上がり、学力も向上する」と話すのは、早稲田大学・田中博之先生です。田中先生に、家庭学習の習慣をつけるために見直すべきことや、保護者ができるサポート、夏休みをきっかけにできることなどについてうかがいました。

(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2019年6月27日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

目次

- 家庭学習の習慣がつきづらいのはなぜ?

- 家庭学習の習慣をつけるために必要な環境とは

- 家庭学習の習慣をつけるためにおすすめの「スケジュールノート」づくり

- 夏休みこそ、期間を区切ってPDCAの経験を

- 家庭学習の習慣をつけることは、将来どんな力になる?

家庭学習の習慣がつきづらいのはなぜ?

―― 小学生のお子さまをお持ちの保護者の方から、「宿題以外の家庭学習の習慣がなかなかつかなくて困る」という声を聞きます。原因はどんなところにあるのでしょうか?

「いかにして家庭学習の習慣をつけるか」というのはいわば永遠の課題ですよね。言うまでもないことですが、1つはスマホやゲームなど、誘惑や刺激が多いこと。2つ目は子どもが忙しすぎることに原因があるのではと思っています。子どもが忙し過ぎて、主体的に考える時間がないということ。たとえば、放課後の塾や習いごとも、大人が決めた目標や内容にしたがってこなし、すべてが他律的で自主的でない学習になってしまっていないでしょうか。そうやって管理されて、他律であることに慣れてしまうと、当然ながら家庭学習の習慣も身につきません。

家庭学習の習慣をつけるために必要な環境とは

―― これらの要因がある中で、家庭学習の習慣をつけるためには、保護者は子どもの生活環境に注意する必要がありそうですね。

そうですね。まず前提として、生活習慣を規則正しく整えることが必要です。低学年は9時間、中・高学年は8時間を目安に、早寝・早起きをして十分な睡眠時間をとることです。

そして、スマホやゲーム機を買い与えるときには、ルールを決めること。たとえば、「就寝時刻と起床時刻を守る」「自室には持ち込まない」「充電器も自室には置かずにリビングに置く」「ゲームは1日30分未満」など。そして、ルールを守らなければ解約・廃棄すると約束させる。これくらいの強い姿勢で臨まなければ、子どもたちの生活習慣はすぐに乱れてしまいます。

そのうえで、週に3日くらいは、塾にも習いごとにも行かず、主体的・計画的に時間を決めて何かに取り組む時間をもってほしいなと思います。そうすることで、自分で計画を立てて実践し、修正する力、すなわち、「自己マネジメント力」が培われていきますから。

その点で、Z会のような通信添削の教材に取り組むのはよいと思いますね。自分でスケジュールや取り組む分量を決めてコツコツと取り組まなければなりませんから、主体性や忍耐力もはぐくまれます。

家庭学習の習慣をつけるためにおすすめの「スケジュールノート」づくり

―― 子どもが主体的・計画的に家庭学習に取り組めるようになるまでには、それなりに時間がかかると思いますが、どんな方法が有効でしょうか。

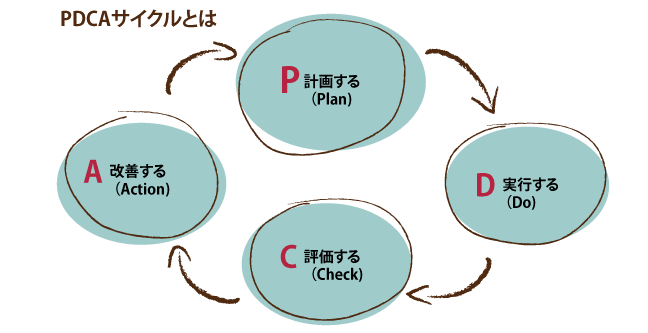

スケジュールノートをつけることに一緒に取り組んでみましょう。スケジュールノートをつけることを通して、「計画する→実行する→結果を評価する→自己修正・自己改善を図る」、いわゆる「PDCAサイクルを回す」練習をするのです。それが、最終的には家庭学習の習慣をつけること、また、「自己マネジメント力」を鍛えることにつながります。

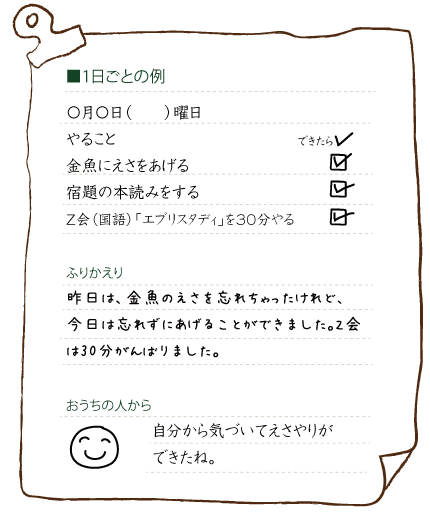

わたしが監修した『小学生のための生活習慣力アップノート』(日本能率協会マネジメントセンター)では、週ごとに「今週やること」を、1日ごとに「今日やること」を書き出し、1日の終わり・週の終わりに振り返るという方法を紹介しています。また、1・2年生向けと3・4年生向けのノートでは、「朝、決まった時間に起きることができた」「時間を守った(ゲームやテレビ、遊び)」などの生活習慣に関するチェックリストも盛り込んでいます。こうして「計画する→実行する→結果を評価する→自己修正・自己改善を図る」というサイクルを回すことを習慣化することで、「自己マネジメント力」が鍛えられ、家庭学習の習慣もつくようになります。

―― 低学年の場合には難しいようにも思いますが、どんなふうに進めればよいでしょうか?

低学年の場合は、たとえば、「金魚の餌を毎朝あげる」「週3回、お風呂掃除を手伝う」「夕食の配膳の手伝いを毎日する」「弟と遊んであげる」「1日に何か1つ手伝いをする」「テレビの時間を守る」など、勉強以外の生活や遊び、家庭内での役割に関することなど、内容はなんでも構いません。それを、保護者と一緒に取り組み、楽しむことが大事です。一緒に計画を立てて、一緒に実行して、実行できればほめて、できなくても叱るのではなく計画を改善して、次にできたときにほめる。こうしてPDCAサイクルを回す楽しみを保護者と子どもが一緒になって体感しましょう。

その際、できなかったときに原因を追求するなど、子どもを追い込むことは禁物です。「まあ気にせず、来週またやってみよう」と気長に取り組み、だんだんできるようになればそれで構いません。

勉強については、まずは宿題と、さらに家庭学習の教材があれば、それらをスケジュールノートの項目に組み込むといいですね。おうちの方は、それができているか確認したり、できていればほめたりして、自分で計画を立て実行することを奨励していくのが大事です。

―― 中学年の場合はいかがでしょうか?

中学年は、保護者がつきっきりでいると幼さが抜けないままになってしまいますし、だからといって高学年のように理屈を理解できる年齢でもありません。ただ、スケジュールノートに書くことを純粋に楽しめる年齢ですから、「自分で計画してPDCAを回す」ということをとにかく体験してもらって、できたことはほめて、おもしろさや難しさを感じてもらいながら生活の中に組み込んでいくようにするのがよいかと思います。

保護者のかかわり方としては、最初のうちは毎日ノートを一緒に見るようにし、慣れてきたら1週間ごとに振り返りと計画を見て、ほめるべきときにほめる、という距離感でいいように思います。

―― 高学年の場合はいかがでしょうか? だんだんと反発心が出てきたりする年齢かと思いますが……。

高学年の場合も、PDCAサイクルを回せるようになることが第一の目的ですから、基本はできたことはほめて、できなかったら一緒に原因を考えたり、悩んだり、解決策を考えたり、励ましたりする。叱ったり否定的な言葉を投げかけたりはあまりしないほうがいいと思います。

反発心を示すような子に対しては、「自分で計画を立てて実践して、振り返ってよりよい自分になれるように頑張るというのは、自分の希望する学校に行ったり、自分の夢を実現したりするためなんだよ」「希望する中学や高校、大学に行っている人や、夢を実現させている人はこういうことを頑張っているらしいよ」などと将来の見通しを少しずつ語って納得してもらうのがよいと思います。

ただ、ここまで話したことはあくまで一例で、「低学年だから」「中学年だから」と一律に考えるのではなく、お子さんの個性や置かれた状況に応じてその子に合った声かけをするのが一番です。どうすれば達成感を得られて、意欲的にPDCAサイクルを回せるようになるかということを、お子さんに応じてよく考えて接していただきたいですね。

夏休みこそ、期間を区切ってPDCAの経験を

―― 夏休みが近づいていますが、家庭学習の習慣をつけるために、夏休みだからこそできることはありますか?

やはり、計画を立てて実行し、振り返り、また取り組むということを、「ちょっと頑張ってやってみない?」と保護者の方から誘ってみていただきたいですね。夏休みは長期間なので、計画を立ててコツコツ取り組む練習をするには格好の機会です。「宿題はすべて8月後半に終わらせればいい」「7月中に終わらせればあとは楽勝」というのは、どちらもムラや無理が出てきてしまいますから、たとえば、夏休みを1週間ごとに区切って、計画を立ててみてはどうでしょうか。宿題でなくても、読書やペットの世話など、お子さんの好きなものを何か1つ、計画的に取り組むのでも構いません。

学習以外でも、長期休みならではの活動があれば、意識してPDCAを取り入れるのがおすすめです。それが、究極的には家庭学習の習慣づくりにもつながりますから。

―― どういうことでしょうか?

たとえば、家族旅行の計画をお子さんに立ててもらったり、親戚が来訪するときの食事の計画を立ててもらったりするんです。

おじいちゃん、おばあちゃんが家を訪れる予定があれば、どんなものが好きなのか、何を作ろうか、どこでその材料を調達するかなど、子どもたちに計画させて、親子でスーパーに行ったり、料理を作ったりするとよいでしょう。そして、おじいちゃん、おばあちゃんが帰ったあと、「喜んでくれたね」などと振り返る。

旅行の計画でしたら、中学年以上であれば、保護者がパンフレットを集めておいて、参考になるWebサイトの情報なども教えて予算を伝えれば、どんな旅程でどこに行くのがよいか考えて、ある程度の計画は立てられると思います。

そのときに大事なのは、その旅行先を選んだ「理由」をはっきりと説明してもらうことですね。それにより、わかりやすく説明する力や説得する力も鍛えられます。そうして出てきた提案を、親子で考え、よりよい計画をつくる。そして、旅行に行ってたくさん写真を撮って、帰ってきたら写真を見ながら「楽しかったね。またみんなで楽しいことをしようね」と振り返る。そうすれば、主体的に行動したことによって人が喜んでくれるという達成感も、PDCAサイクルを回す楽しさも味わうことができます。

家庭学習の習慣をつけることは、将来どんな力になる?

――最後に、家庭学習の習慣や、PDCAサイクルを回すことによって鍛えられる「自己マネジメント力」は、これからの社会で生きていくうえでどのように生かすことができるものでしょうか?

自主的に学習を行う習慣や「自己マネジメント力」は、一生涯、学び続けることのできる力につながります。現在、そしてこれからの変化の激しい社会においては、学ぶべき新しい知識がどんどん増えていっていますし、さまざまな国の人と一緒に働くことも多くなってくるでしょう。そのときに、英語に限らずほかの外国語であっても学び、意思の疎通ができるようになりたいものです。企業に勤めるにしても、世の中の変化に合わせて新しいことを覚えなければなりません。むしろ、大人になってからのほうが常に勉強ですし、自己の能力向上・自己成長に資する生き方をしていかなければ、やりたい仕事を続けることも難しいでしょう。

そのときに学び続けることの原動力となり、自らの未来を切り拓くのが、子どものころからPDCAサイクルを回して鍛えた「自己マネジメント力」だとわたしは考えます。Z会を受講するお子さまがたにも、ぜひ「自己マネジメント力」をつけて、自己決定や自己実現の経験を積んで、自ら未来を切り拓いていっていただきたいと思います。

――ありがとうございました。

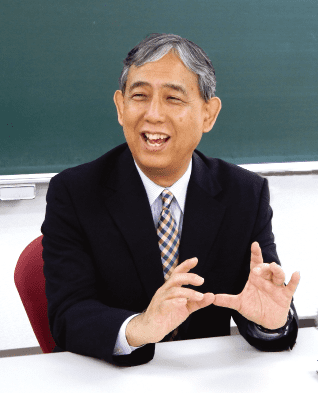

田中博之(たなか・ひろゆき)

早稲田大学教職大学院教授。専門は、教育工学および教育方法学。大阪大学人間科学部助手、大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。フィンランド・メソッドの教育応用研究、アクティブ・ラーニングの授業開発、学級力向上プロジェクトの研究、学力調査の開発研究など、これからの学校に求められる新しい教育手法の研究に従事。『小・中学校の家庭学習アイデアブック』(明治図書出版)、『小学生のための生活習慣力アップノート』(日本能率協会マネジメントセンター)など、著書・編書・監修書多数。