思いがけず子どものウソに直面して、ショックを受けたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。子どもなりに「ウソはいけないもの」とわかっているにもかかわらずウソをついてしまうのには、どのような背景があるのか、また、保護者はどのように対処するとよいのか、子どもの対人コミュニケーション能力の発達について研究されている東京学芸大学・松井智子先生にうかがいました。

(取材・文=浅田 夕香)

※本記事は、2019年12月26日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。プロフィールは初出時点のものです。

目次

発達段階によって異なる、子どものウソ

―― 子どものウソにもいろいろなものがあるように思います。どのように分類できるでしょうか?

そもそも、発達段階によって子どもがつけるウソは異なります。

まず、最初につけるようになるのは、隠すためのウソ。たとえば、「チョコレート食べたでしょ?」「食べてないよ」といったウソを、3歳ごろからつけるようになります。3歳ごろから「怒られたくない」という気持ちが生まれ、「この状況では『やってない』とか『知らない』とか言ったほうがいい」といった判断がつくようになるためですが、まだこの段階だと、「おいしかった?」と尋ねれば「うん」と返ってくることも(笑)。単純で、ほほえましいウソといえるでしょう。

次の段階は、5歳ごろから。単純だけれど、相手を驚かせるような、現実でないことを想像して話すようなウソがつけるようになります。たとえば小学1年生くらいだと、「宿題やったの?」「まぁね。だいたい終わったよ(実はやっていない)」というように。

多くの場合、「本来やるべきことを回避したい」というのが理由ですので、その場その場でタイミングよく対処して、回避しようとしたことを回避しないようにすることが重要です。先ほどの宿題の例であれば、「だいたい終わったよ」と言われた時点で「ん?ほんと?ちょっと見せて」などと軽快に応じつつ、「ウソをついてごまかしてもよいことはないのだ」ということを伝えましょう。この時期はルールとして守るべきことは守る、という習慣づけが大切です。

その次の段階が、8歳ごろから始まる、つじつまの合ったウソ。1つのウソから「このウソの世界なら次はこういうことが起こるだろう」と、つじつまの合ったウソの世界を構築できるようになるのです。たとえば、ほしいものがあって貯めておいたおこづかいを使ってしまったことを隠すために「おばあちゃんがおこづかいをくれたから買ったんだよ」などと、筋の通ったストーリーを作り出したりします。

保護者の方の多くが「子どもがウソをつくようになってショックを受けた」と感じるのも、この、8歳前後からのつじつまの合ったウソに直面したときでしょう。そして、必要に応じて対処したほうがよいのも、このつじつまの合ったウソに対してです。

ウソの5つのパターンと、保護者の対処法

―― 「つじつまの合ったウソ」といっても、いろいろなケースがありそうですね。

8歳ごろからのこのウソは、大きく5つに分けられます。まずは、心配度の低いものを2つ、対処法と合わせてご説明します。

1つめは、相手を心配させないためにつくウソ。8〜9歳ごろになると人の気持ちを理解できるようになるため、「相手を傷つけないために」などの理由でウソをつくことがあります。たとえば、もらった誕生日プレゼントが欲しいものではなかったとしても「ありがとう、これ欲しかったんだ」と言ってみたり、運動会で転んで悔しいときにも「別に平気だよ」と強がってみたり。日本では「優しいウソ」、英語圏では「White Lie」とも呼ばれています。

優しいウソをつく能力は、社会性の一つとして必要なものでもありますから、成長として見守ってよいでしょう。

2つめは、いわゆる「話を盛る」というものです。「冬休みにどこに行ったか?」という友人どうしの会話のなかで、本当は国内の父母の実家に行ったのに「海外旅行に行った」と話していた、という例もあります。見栄えのよい写真をインスタグラムに載せるのと近いかもしれませんね。

背景には、「周囲の期待にこたえたい」「理想の自分に近づきたい」という気持ちがあります。とくに、5〜6年生以上になると、周りの人の気持ちや、「こう言ったら周りが喜ぶ/自分が注目される」ということがわかってくるため、このようなウソをつくことがあります。

この場合、「自分をよく見られたい」という気持ちは悪いものではありませんから、「よく見られたいがために保護者のお金をとって、海外の高価なお菓子をふるまった」といった、明らかに問題のある行動に進まないかぎり心配する必要はありません。

ただ、まったく現実に起きていないことを話してはいるので、なぜ子どもがそのようなウソをつくに至ったのか、その背景や気持ちを受け止めるようにしたいですね。実は、「友だちにすごいと言われたかった」とか「旅行に行っている友だちがうらやましかった」というような思いがあるのかもしれません。そういった子どもの願望や目標のありかがわかれば、保護者ができる対応が見えてくると思います。

「心配度の高いウソ

―― あとの3つは、どのようなウソでしょうか?

あとの3つは、心配度が上がります。

3つめは、保護者を困らせたくない/保護者からの期待を裏切りたくないためにつくウソ。「自分は今とても困っているけれど、保護者を困らせたくない/期待を裏切りたくない」という理由からつくウソで、背景には、いじめや成績の伸び悩み、保護者の期待とは異なる方向への興味など、対処が必要となる現実が存在するため、注意が必要です。

ひとつお伝えしておきたいこととしては、子どもが楽しそうにふるまっているからといって、悩みを抱えていないわけではないということです。うまくいっているように見えるときでも、放任してしまわないよう、子どものようすをよく見て、話を聞く機会をもつようにしましょう。

4つめは、保護者の財布からお金をとった、友人のゲームを壊してしまったなど、問題行動や犯罪につながりかねない事実を隠すためのウソです。財布からお金をとった理由を子どもに尋ねると、「友だちにジュースを買ってあげたかったから」など無邪気な理由の場合もありますが、なかには「いじめられていて『お金をもってこい』と言われた」など深刻な理由が隠れている場合があるので、気づいた時点で理由を聞き出し、必要な対処をしましょう。

5つめは、熱がないのに「熱がある」、お腹が痛くないのに「お腹が痛い」など、事実と異なる体調不良を訴えるウソです。背景には、保護者に構ってほしい、心配してほしい、という気持ちや、学校に行きたくないという気持ちが存在する場合があります。

1回限りの訴えであれば気にしなくてかまいませんが、続くようなら、親子で対処の仕方を考える必要があるでしょう。

ウソがわかったときの、適切な声のかけ方

―― いずれの場合も、保護者の対処法としては、「ウソはよくない」と一方的にしかるのではなく、ウソをつくに至った理由を聞き、必要に応じてその原因を解消するような対処の仕方が必要なんですね。

そのとおりです。子どもだってウソはよくないことは百も承知です。そのうえでウソをついているわけですから、「ウソはよくないんだよ」という一般論で諭しても子どもの心には届きません。ましてや、ウソが発覚した瞬間に頭ごなしに怒っていては、本心を話してくれないでしょう。

大前提として、保護者の皆さんには、「8歳を過ぎると、子どもはつじつまのあったウソをつけるようになる」「子どものウソには何かしらの理由や背景がある」ということとともに、「子どもはだれしも、『すごく困っているけれど親には言えない/見せられない』という状況になりうる」という認識をもって、日々、お子さんに接していただきたいですね。

子ども時代には、だれしもどこかで「つらい」と感じる瞬間があるものです。その原因は、友だち関係、なりたい自分のギャップ、保護者の方からの期待に対するプレッシャーなど、人によって異なりますが、この認識をもってお子さんの様子を見ていれば、ウソがわかってもショックを受けずに受け止め、冷静に動くことができると思います。そして、ウソがわかったときには、「言いづらいことがあったんだね」などと、なぜウソをつかざるを得なかったのかという気持ちを察して、子ども目線で話を進めていくことが大事です。

子どものウソは、親子の関係をより良くする機会にもなる

―― 実際に子どものウソとその理由がわかったときには、どのような対処の仕方がありますか?

いじめを隠していたなど、深刻度が高いものは、早急に学校の先生と状況を共有するなどの対処が重要です。一方、それ以外のもののなかには、子どもの気持ちを知ることで、子どもとの関係や家庭のあり方をよりよいものにするきっかけにできる場合があります。3つ、具体例を紹介しますね。

テストが返却されたが、点数が低かったために「返されていない」とウソをついた。

→「点数を知られたくなかったんだよね。どうして?」などと、子ども自身が点数が低かったことをどうとらえているのか確認することで、親子で対策を考える機会にすることができます。

たとえば、点数を見せてしかられるのを恐れているようであれば、「そんな気持ちにさせてごめんね。がんばった結果なら正直に話していいんだよ。難しかったなら、どういう勉強のしかたをすればいいか、一緒に考えてみようよ」などと、原因を取り除く工夫をしてみるとよいと思います。あるいは、「漢字の練習をしなかったからだと思う」など子ども自身が原因を明確に認識しているようであれば、「じゃあ、今度一緒にやってみようか」などと話し、実践してみるとよいでしょう。

「ゲームは1日30分」の約束のところ、2時間もやっていた。それなのに、「30分だけだったよ」とウソをついた。

→「将来、どんなふうになりたいのか」などを聞き出して、勉強など、ゲーム以上に取り組むべきことの重要性を理解してもらう機会にすることができます。

つじつまの合ったウソがつける8〜9歳にもなると、なりたい自分の姿なども少しずつ想像できるようになっています。そこで、「○○が得意になりたいって言ってたよね。ゲームに時間を使うんじゃなくて○○の練習をする時間にあてたら、もっと得意になれると思うよ」などと問いかけるとともに、必要に応じて、なりたい姿をめざすには、努力する必要があることを説明しましょう。ゲームを長時間することは学力向上にマイナスの効果があることを、客観的に説明するのもよいでしょう。

保護者の財布からお金をとったことを隠すウソをついた

→お金をとった理由を聞くことで、子どもとの関係や家庭のあり方をよりよくする機会にすることができます。

たとえば、お金を得るための苦労を理解していなかったり、「大人はいくらでもお金を持っているから大丈夫」と思っていたりする場合、お金の価値について話し、理解をうながす機会にするとよいでしょう。あるいは、おこづかい制ではないことへの不満があった場合は、おこづかいの必要性や金額などについて話し合う機会にするのもよいでしょう。

親子が気持ちよくコミュニケーションをとるには

―― 子どものウソは成長の証であるとはいえ、「なるべくウソはつかないでほしい」「成長しても隠さず本音を話してほしい」というのが保護者の方々の心情かと思います。お子さんにできるだけ本音を話してもらうために、保護者の方ができることはありますか?

そうですね、2つほど考えられます。

1つめは、お子さんが素の自分を出せる環境を家庭内につくることですね。「学校では張り詰めているけれど、家に帰ると素の自分が出る」というのが子どもの自然な姿であって、「ほめられる対象ではない自分の姿」を保護者の前で見せられないというのは、自然ではない状況です。

2つめは、子どもに過度な期待をかけないこと。子どもによっては、「親が自分と同じくらいのときには、もっと勉強ができたり友だちとうまくやっていたりしたはず。だから、それができていない自分の姿は見せられない」と思っている場合もあります。お子さんが何かつらさや困難を抱えていることがうかがえたときは、少し距離を置いた感じで、「私も子どものころ、こういうことで困っていたけど、こんなふうにして状況がよくなったんだよ」と、保護者の方の経験を話してあげるのも効果的です。お父さんお母さんでもそんなことがあったんだと思えると、お子さんが「隠さずに話せそうだな」という気持ちをもてる場合があります。

子どもを励ますのは悪いことではありませんが、「あなたが期待に沿わない子どもだったらショックだ」など、否定的な言葉をかけることは禁物です。

ふだんから率直に話ができる関係づくりをしていたつもりでも、お子さまのウソに直面して、ショックを受けることはあるでしょう。そのようなときにも保護者の方は、保護者としてではなく、1人の人間として考えや気持ちを開示するとともに、お子さんの気持ちをしっかりと受け止めてあげてほしいのです。

「お母さんは、あなたにウソをつかれてつらかった。でもあなたもウソをついてしまったことを本当はいけないことだなと思っていたんじゃないかな?どう?」などと、相互に気持ちを伝え合い、受け止め合うことができるといいですね。その際、注意していただきたいのは、子どもが常に大人の価値観を理解したり、賛同したりするわけではないこと。保護者の方が「これはできた方がいいでしょ?」と話しても、「そうは思わないよ」とお子さんが答えることだって当然あります。そのときに落胆したり、悲観したりするのではなく「そういう考えもあるのか」と受け止めて、自分が今子どもの立場ならどうするか?という目線で考えることが大事です。

子どものウソがひとつのきっかけとなって、その心の奥にある気持ちを知ることがでれば、親子の信頼関係をより深いものにすることができます。お互いの思いや価値観を伝え、認め合える関係になることは、お子さまの心の成長にプラスになっていくでしょう。

―― ありがとうございました。

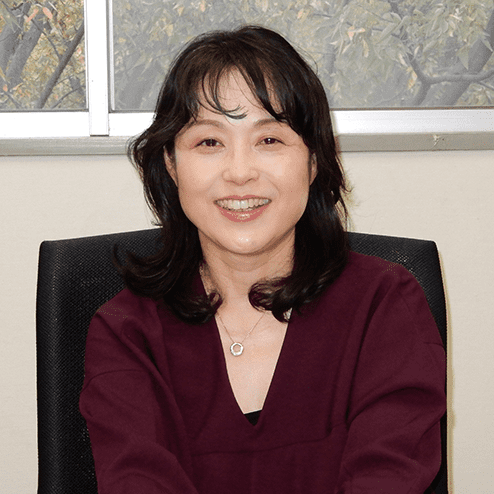

松井 智子(まつい・ともこ)

東京学芸大学国際教育センター教授。1987年早稲田大学教育学部英語英文学科卒業。1988年ロンドン大学ユニバーシティカレッジ文学部英文科修士課程修了、1995年同大学文学部言語学科博士課程修了(言語学博士学位取得)。国際基督教大学、京都大学霊長類研究所を経て、2010年より現職。専門は認知科学、語用論で、近年の研究テーマは子どもの対人コミュニケーション能力の発達。主な著書に『子どものうそ、大人の皮肉――ことばのオモテとウラがわかるには』(岩波書店)など。