「子ども部屋っていつごろ用意する?」「お姉ちゃんと弟、まだ同室でいいのかな」「せっかく買った学習机が物置代わりになっている!」

子どもをとりまく「住」の悩みは、何かと話題にのぼりやすいものです。しかし住環境の影響はすぐには目に見えないし、簡単には引っ越しや改築ができないから、手探り状態でその場をしのいでいるという家庭が多いのではないでしょうか。

そこで、子どもの成長と住まいの関係に詳しい渡邊朗子先生に、住まいの大切さ、望ましい住環境や、すぐにでもできる、子どもの心身を伸ばす環境づくりのコツを聞きました。

(取材・文 松田慶子)

※本記事は、2020年8月27日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

住環境が住む人の行動や思考を誘導する

――そもそも子どもにとって住まいとはどんなところなのでしょうか。

子どもにとってだけでなく、大人にとっても、住環境は非常に大きな影響を及ぼすものです。人間をとりまく環境には、さまざまな要素があります。暑さ寒さなどの自然環境、インターネットやテレビなどの情報環境、社会環境。机や棚、建物などの人工物も人をとりまく環境の一つです。住居は、これらに対するフィルターです。つまり人間は住空間を通して外の環境と接しているわけです。

そしてその住環境、つまり家のしつらえとか外界との接し方、取り入れ方などは、気づかないうちにそこに住む人の感性や思考、行動を誘導しているのです。たとえば、窓から見晴らしのいい景色が望めたら、開放的な気分になるし、隣の家の壁しか見えなければ、閉鎖的な気分になるものですね。同様に、話しやすい空間があるから家族で会話が弾むし、テーブルがあるから家に人を招こうという発想になる。人を招くためにテーブルを置く、ということもありますが、テーブルを置くことで人を招くようにもなります。これらを相互作用性といいます。住環境のしつらえが行動とか考え方を方向づけているという面もあるのです。

――なるほど。広々と遊べるスペースがあると、子どもは思いっきり走り回って遊ぶし、なければそれなりにおもちゃで遊ぶ、というのもその例ですね。

そして子どもはその住環境のなか、気づかないうちに誘導されながら育ちます。場合によっては、大人より長い時間を過ごすことになるかもしれない。住環境が子どもの心や体、感性の成長に多大な影響を及ぼすことがおわかりになると思います。

現代の家は子育てしにくい!?

――子どもに及ぼす影響として、現代の日本の住宅に共通する特徴はありますか?

以前より、住む人への影響などソフトな部分が重視されるようになっています。しかし、現代の日本の住宅は、昔の日本の家屋と比べて、子育てしやすいとは言いがたいとわたしは思っています。なぜかというと、家族間のコミュニケーションがとりにくい構造だからです。現代の家屋は、3LDKとか4LDKというように、ダイニングキッチンといくつかの個室で成り立っています。でも高度経済成長期に入るまで、大半の日本の家屋には今のような個室がなく、一つの部屋が食事の場になったり勉強部屋になったり、ふすまや障子などで簡単に間仕切られて寝室になったりしていたわけです。

そんななかで家族は、五感をつかって互いの気配を感じとっていました。「子どもがまだ起きているようだ」「おじいちゃんは体調がいいみたい」など、ふすま越しの気配から察していた。そして「静かにしてあげよう」などさりげなく気づかいをする、言葉を介さないコミュニケーションが成立していたのです。それに対し、壁と厚いドアで小分けされた現代の住宅では、気配で察することが難しい。

――確かに、意図的にしなければコミュニケーションがとりにくい場合もあります。

互いの気配を察しながらさりげなく気づかうというのが、日本人が長く受け継いできた生活文化です。ところが戦後、急速に個室化が進んだ結果、今までのような関係性がはぐくみにくくなったーー。その矛盾が子育てにも影響すると考えられないでしょうか。

――さりげなく見守ることも、子どもの変化を表情から読み取ることもしづらくなっているのですね。

子どもは家の中の旅人。探索しながら感性をはぐくむ

――では具体的に、子どもにとって、どのような住宅が望ましいのでしょうか。

いくつかポイントがあると思いますが、一つは、先にふれた、家族の気配を感じられること。また、それと関連して、子どもが自室だけでなくいろいろな場所をのぞき、探索できる回遊性。そして探索したときに、さまざまな分野の知識や価値観にアクセスできること。家族の気配については、しぐさや物音を介して家族の様子を知りコミュニケーションを図るなかで、五感や相手を思いやる感性がはぐくまれやすいと考えられます。また、家族の気配が常に感じられつつも、余計な干渉をされない空間は。子どもに「なんとなくつながっている」という安心感を与え、好きなことに集中できる雰囲気をつくります。

――では回遊性とは? 聞きなれない言葉ですが……。

自由に家の中を歩き回れること。わたしはいつも、子どもは住宅という空間を旅するノマド(遊牧民)のような存在だと話しています。先ほど、住環境が子どもの感性や思考を誘導すると話しました。その住環境というのは、大人が思っている以上に広いのです。大人の目が届かないような机の下や押し入れの中にも子どもは入り込み、刺激を受け、好奇心や感性を磨いていくのだと思います。「ここは入っちゃダメ」「遊ぶときは自分の部屋で」など制限を設けることは、子どもの感性をはぐくむ機会を減らしてしまうのではないでしょうか。

風通しをよくすると子どもは大きく伸びる

――気配を読み取る力をつけるうえでも、家中を自由に冒険させるためにも、子ども部屋はつくらないほうがいいのでしょうか。

それが一概にそうともいえないのです。

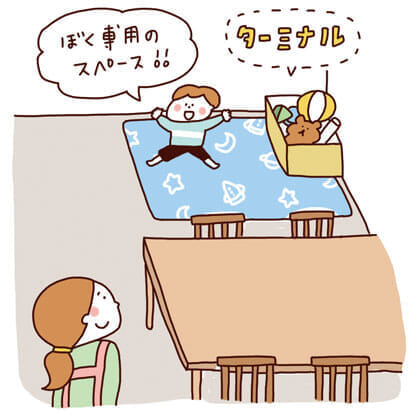

人間は生態的に、自分の縄張りを求めます。それが得られないと、「自分は家族の一員だ」という帰属意識が低くなるんですよ。子どもにも家の中で自分の拠点、「ターミナル」をつくってあげるべき。それは個室でもいいし、リビングの片隅に「○○ちゃんコーナー」という場所をつくってあげてもいい。ただし、そこに閉じこめないということが大事なのです。

――とはいえ、その「ターミナル」が個室だと、お互いにどうしても気配を感じにくくなるのでは。

わたしは、風通しをよくすることが、回遊性の点でも気配の点でも大切だと提唱しています。

たとえば換気のためにドアや窓を開けておくと、空気が通い、それに乗って、誰が今どの部屋でどんなことをしているのか、何となく把握できます。開放的な雰囲気になるので、子どもも自由に回遊しやすい。常にドアを開けておくようにしてもいいし、子ども部屋のドアを外してカーテンにするという方法もいいでしょう。

可能ならば、厚いドアを、一部ガラス張りや障子に変えるなど、仕切りを薄くするのも効果的です。

――なぜガラスにするといいのでしょうか。

視覚的に風通しのいい雰囲気をつくるためです。

お互いの顔がさりげなく見えるということも、とても大事なんですよ。たとえば親が正面に座って「さあ、コミュニケーションをとろう」では、子どもはいやがりますね。でもガラスのドア越しに、学校から帰ってきた子どもの表情を見ることができたら、元気なのか、何かいやなことがあったのか、だいたいわかります。親の気配を感じられ、子どもも安心するかもしれない。

同様に、帰宅後の子どもが自室に向かうときに、親の前を通らなくてはいけないような生活動線ができていると、自然にお互いの様子がわかります。これも風通しの一種です。

親が生き生きと暮らすことで子どもの世界が広がる

――先ほど話題に上がった、さまざまな分野の知識や価値観にアクセスできることとは?

回遊性にもかかわりますが、子どもは家の中を旅して、そこにあるものに影響を受けます。だから、いろいろなジャンルのものがあったほうが、好奇心や探求心がより刺激され、世界観が広がるわけです。

実はわたしの父も建築家で、いつも英語の建築雑誌がリビングにありました。子どものころのわたしは、意味がわからないながらも何となくパラパラめくっていた。そのなかで、自然に図学的意識のようなものが培われていたのだと思います。

お子さんのいるご家庭は、意識して子ども向きのもので部屋を飾ろうとしがちですが、そうではなく、親御さんの好きなものを置けばいいと思うのです。

――好きなものでいいのですか?

家庭は伝承の場でもあるのです。お母さんがバイオリンを練習していたら、子どももバイオリンに触れるし、お父さんが本好きならば子どもも本を読む機会が増える。

それでバイオリニストにならなくとも、大人の世界を垣間見ることができるわけです。大人の世界にふれておくことは、子どもが社会に出る際のステップを低くする、大切な経験です。

だから、簡単にいえば、親御さん自身が楽しく暮らすことがいちばんいいのです。

――子ども仕様にしなくていいのですね。

はい。ただ注意したいのは、子どもの目線に立つこと。せっかく絵や写真を飾っても、背の低い子どもからは見えない場合もあります。子どものスケールに合わせることが大事ですね。

家族と一緒に家も育てていく

――いつから子どもの部屋を与えればいいのか、男の子と女の子の部屋を分ければいいのか、わからないという声も多く聞かれます。

いつからというのは、一概には言えないんですよ。その子、そのご家庭によりますから。日ごろのコミュニケーションのなかで、ふさわしい時期を親御さんがつかむしかない。

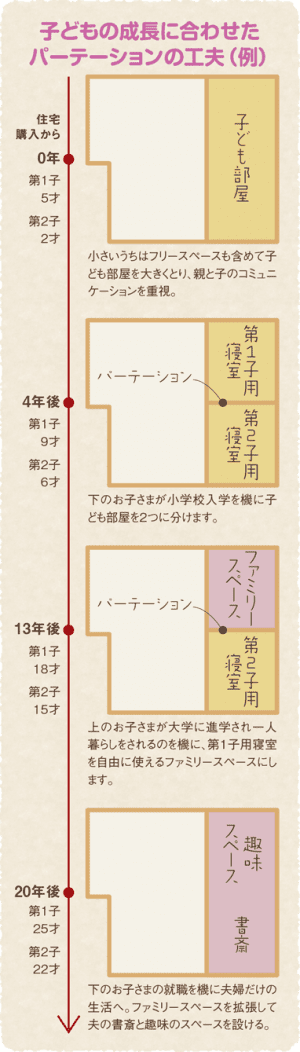

ただ、それに備えてフレキシブルに対応できるよう、用意しておくことは非常に大事です。「上の子が大きくなったら、パーテーションで仕切ろう」と心づもりをしておくだけでもいい。

――あらかじめ対応できるようにしておけば、「ためしに一回、部屋を分けてみようか」ということも可能で、少し気がラクですね。

そうですね。いま一度、ライフステージと住宅の形をシミュレーションしてみることをおすすめします。

家族の形は、子どもたちが小さい時期、自室を欲しがる時期、独立して家を出ていく時期など数年~十年単位で変化します。住宅は、そのときどきの変化に対応していかなくてはいけないのです。

子どもが幼いころは親と一緒に寝るから、大きな部屋を寝室として使おう。子どもが部屋を欲しがったら、仕切って二つに分けよう。その際はリビングにいながら子どもの様子がわかるように、奥の部屋を子ども部屋にしよう……。ライフステージごとの住まいの形を考えることは、実は子どもの成長を考えること。子どもをどう育てたいか、どんな親子関係でありたいか考えることにつながるのです。

住宅にも生命があるとわたしは考えています。そのご家庭にとっていちばんいい住環境を、住み続けていくなかで、家族で育てていってほしいですね。

ちょっとした心がけでできる、より快適な住環境のつくり方

子どもが部屋にこもりがちにならない工夫は?

「子どもが学校でいじめられていることに気づかなかった」といった保護者の悩みを耳にします。「子どもが部屋にこもりがちだったから……」という声も。子どものSOSを察知しやすい工夫はあるでしょうか。

帰宅直後の表情を見られるような工夫が大事

子どもの様子を知るには、玄関がカギになるとわたしは考えています。どんな表情で帰ってくるかによって、子どもの様子がだいたいわかるものだからです。「お帰りなさい」と玄関まで出迎えてあげられるといいのですが、「今、手が離せない」ということもあるし、高学年になると、親の声がけをうるさがる場合もあります。

ですから、リビングやキッチンから、さりげなく子どもの顔が見られるような工夫が有効です。具体的には、リビングから廊下に通じるドアを常に開けておくとか、ガラスを使ったものにするとか。親の前を通過しないと自室に行けないような生活動線をつくるのもいいでしょう。それが無理なら、子どもの居場所「ターミナル」をリビングにもってくるという方法もあります。

子どもとの“ほどよい距離”どうしたらとれる?

小学生になると、親子間の“ほどよい距離が大切”といわれます。とはいえ狭い日本の住宅では、リビングで顔をつきあわせるか、子どもが自室にこもるか……。どうしたら“ほどよい距離”をとれるのでしょうか。

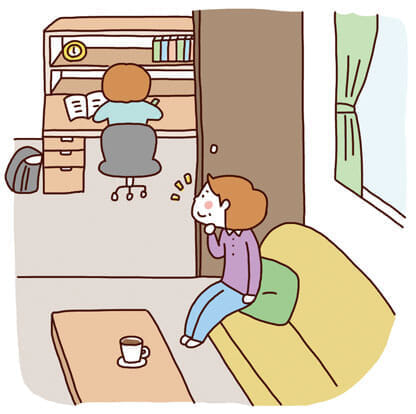

こども部屋があるなら、気配を感じる工夫を

ほどよい距離とは、「相手の気配を感じ、何となくつながっているという安心感を得つつも、互いに干渉せず好きなことができる」という関係だとわたしは考えています。

子ども部屋があっても、リビングやキッチンで勉強をしたがる子どもが多くいます。それは、この距離がその子どもにとっても快適だから。したがって、リビングという同じ空間にいても、親御さんは子どもにあまりかまわず自分のことをする。そして子どもが自室にいるときは、廊下や子ども部屋のドアを開け放ち、お互いの気配を感じられるようにするといいのではないでしょうか。

子ども部屋がない場合

子ども部屋がないなら、「ターミナル」をもたせて

子ども部屋をもっていない子には、自分の居場所「ターミナル」をつくってあげることが第一です。それがないと、「自分は家族の一員」という意識が育ちにくいと考えられます。自由に使える机や棚を用意してあげるといいでしょう。

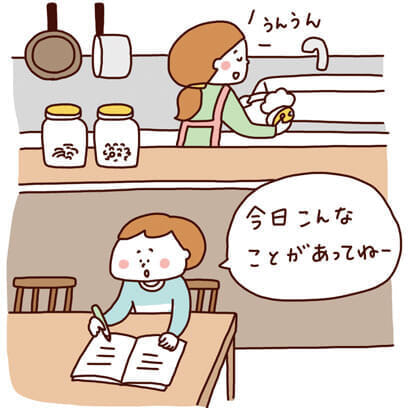

その場所を決める際にこそ、ほどよい距離をとる工夫を。たとえば台所から見えるリビングの一角に机を置く、お母さんの作業スペースから横目で見えるダイニングに子どもの遊び場をつくるなど。お互いに自分のことをしながらも、相手が何をしているのか、何となくわかる位置関係が理想です。

子どもとの会話を自然に引き出す空間とは

高学年をもつ保護者から、子どもとの会話の機会がもちづらいという声が聞かれます。話を振っても返ってくるのは「別に……」だけ。会話がはずむ住空間とは?

「背中あわせ」くらいが話しやすい関係

ただ同じ空間にいれば、コミュニケーションできるというわけではありません。とくに思春期にさしかかった子どもは、面と向かえば向かうほど、会話を煙たがる傾向にあります。

やはりこれも“ほどよい距離”をとることが大事。子どもと親御さんが、たまたま近くにいて、それぞれが別々のことをしているという偶発性を装えば、あまりまじめな空気にならず、「どうなのよ……」という自然な会話になると考えられます。

たとえばお母さんがキッチンで料理をしながら、子どもは背中あわせでダイニングテーブルに着き勉強する、という位置関係をつくるよう、勉強スペースやターミナルを工夫しましょう。

子ども自身に、片付けや明日の準備をさせるには?

せっかく用意した子ども部屋が、散らかり放題。明日の学校の準備をさせても、「あれがない、これがない」ばかりで、結局親の仕事になる……。子どもが自分でモノの管理をできるようになる工夫はあるのでしょうか。

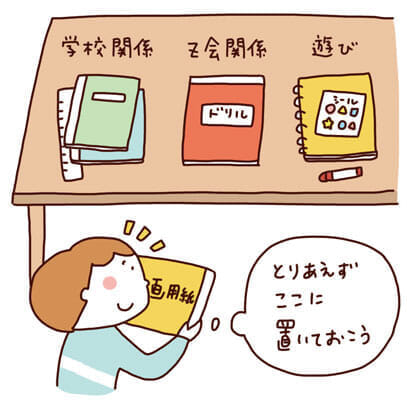

段階別に物を置く広いスペースやボックスは有効

片づけられない子どもに、「片づけなさい」といっても、どうしようもありません。片づけられない理由は、どこかに必ずあるはずです。それを見つけ、改善することが大切。原因の一つが、「やりかけのもの」の行き場がないことだと思います。かきかけの絵、解いている最中のドリル。これが重なって、散らかってしまうことが多いのではないでしょうか。わたしは、中途段階のものを置くスペースを用意しています。手をつけていないもの、完全にしまえるものはしまい、その中途段階のものを、「学校関係」「遊び関係」「Z会関係」などとまとめ、山積みしておくスペースや、ただ入れておくボックスなどを設ける。こうすると機能的に物の管理がしやすくなると思いますよ。

渡邊 朗子(わたなべ・あきこ)

渡邊 朗子(わたなべ・あきこ)

東洋大学情報連携学部教授。株式会社市川レジデンス取締役を兼任。博士(学術)。

日本女子大学家政学部住居学科卒業後、1993年、コロンビア大学大学院建築都市計画学科修了、99年、日本女子大学大学院人間生活学研究科博士課程修了。慶應義塾大学環境情報学部助手、豪シドニー大学客員講師などを経て現職。子どもの成長における住空間の重要性にいち早く着目し、住まいづくりに新たな視点を提唱した一人。現在は子どもの意欲や集中力を促す環境づくりについて研究を広げている。『頭のよい子が育つ家』(四十万靖と共著 日経BP社)他、著書多数。