家庭で、子どもと一緒に野菜を育てることは、「自分で育てたものが食べられる」ことはもちろん、子どもの情操教育や食育にもつながるなど、いいことたくさん!

プランターなどで簡単に栽培できて、おいしく食べることができ、なおかつちょっと「学び」がある野菜なら、一石何鳥にもなって高パフォーマンス。(野菜が苦手なお子さまは、自分で育てたことをきっかけに、苦手が克服できるかも!)

食べておいしく、学んで楽しい、かつお手軽にできる野菜作りにチャレンジしてみませんか?

「初心者の方でも育てやすい」「成長が早く、お子さまが飽きにくい」野菜と、お子さまの学びが広がるちょっとしたワンポイントを、理科教材制作経験のあるスタッフが、実際に育てた経験をもとにご紹介します。

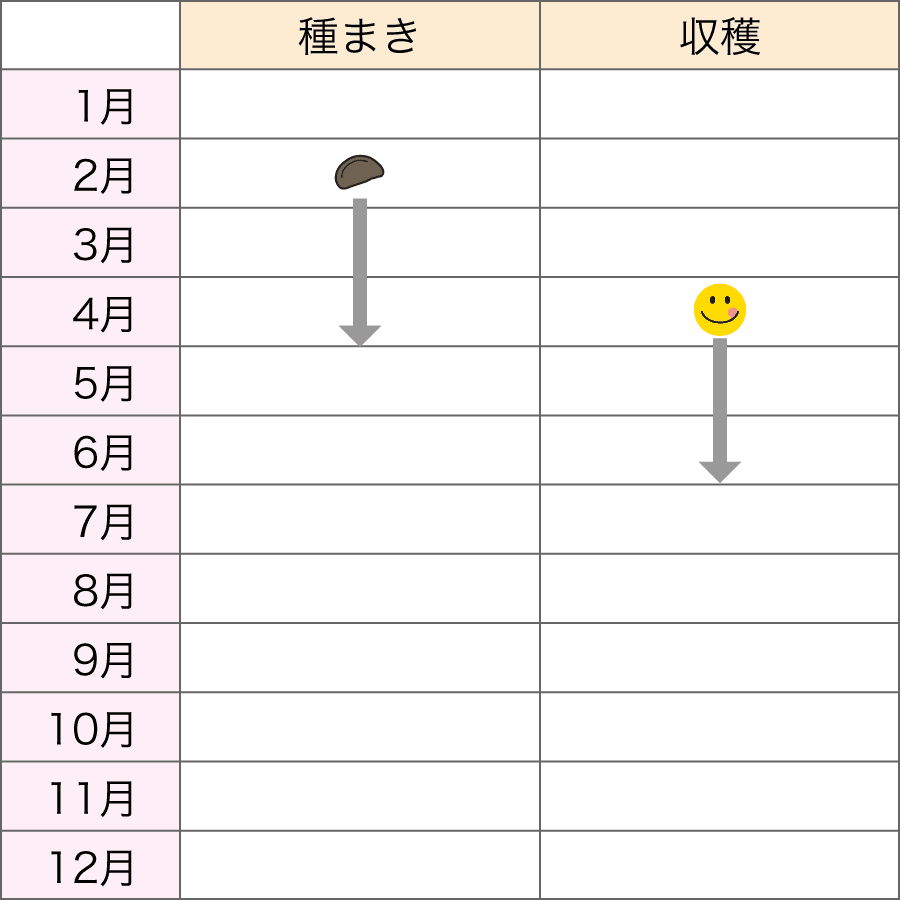

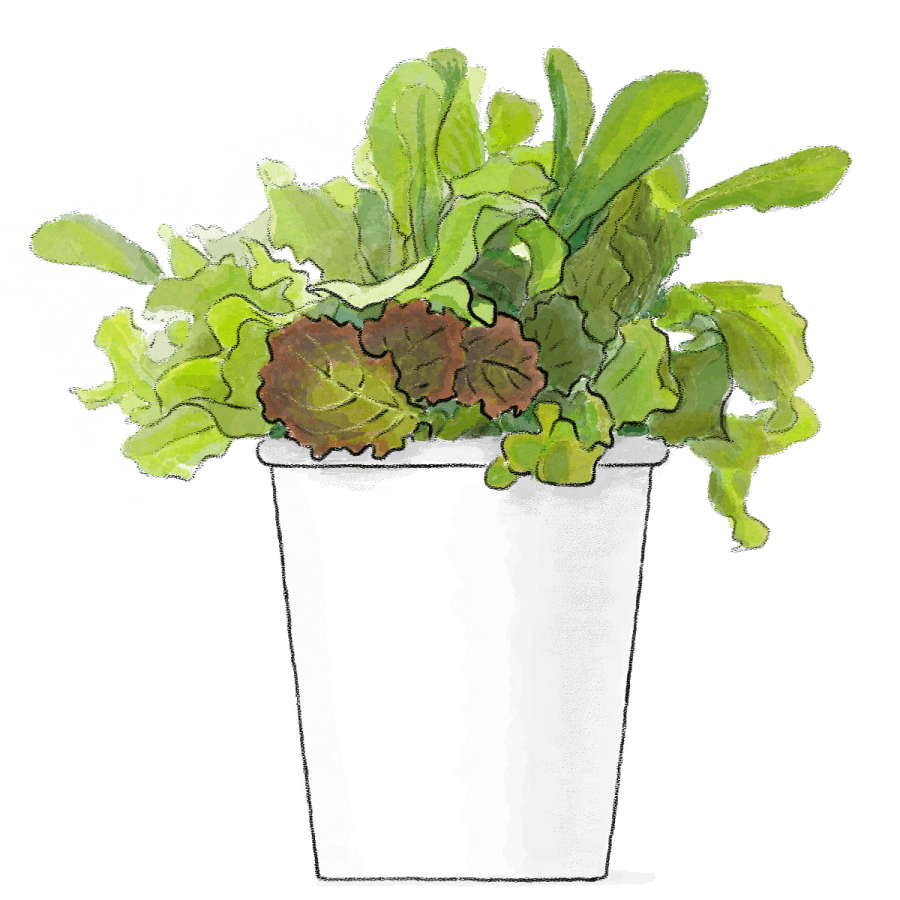

1 リーフレタス(ミックスレタス)

おすすめポイント

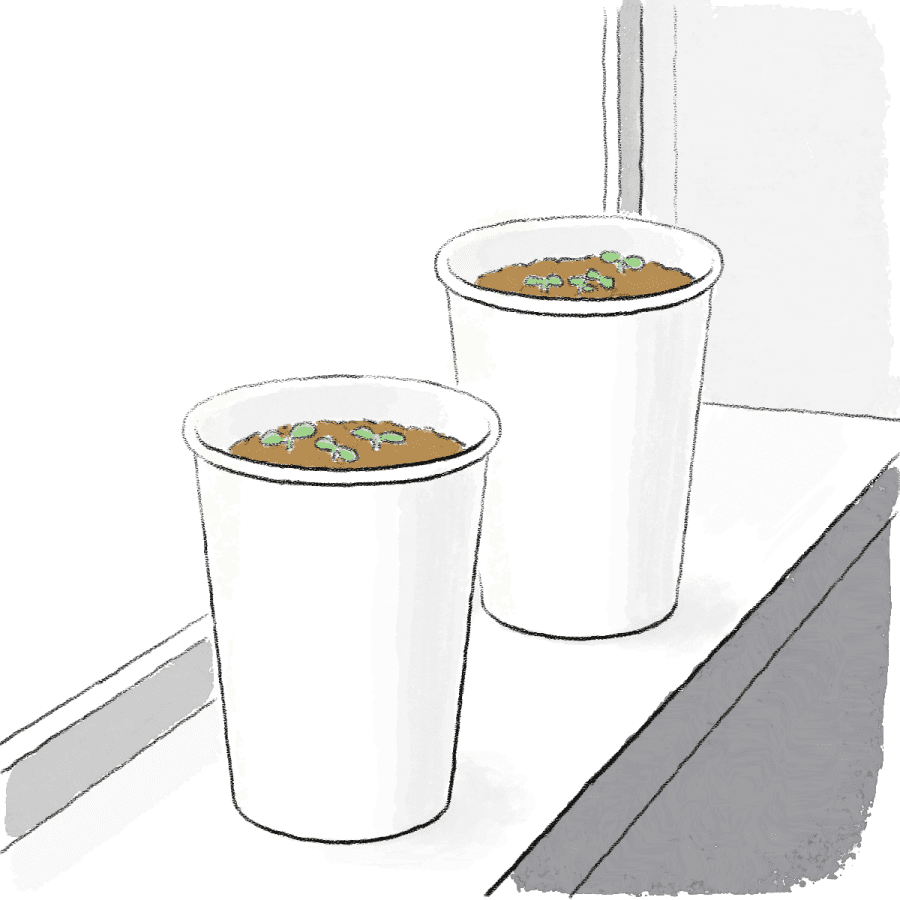

紙コップや使い捨てのお弁当パックをプランター代わりにしたり、空のペットボトルで水耕栽培ができたりするため、気軽に取り組むことができます。

部屋の中に日当たりのよい場所があれば、完全に室内で育てることができるため、虫がつく心配もありません。

収穫しても次々新芽が出るので、繰り返し収穫できます。

用意するもの (紙コップで育てる場合)

- リーフレタスの種(ミックスレタスなど、数種類のレタスが混ざっているものもあります)

- 紙コップ(底に、竹串などで3箇所程度小さな穴をあけておく)

- 受け皿(紙コップが乗るサイズ)

- 土(培養土や、粒子が細かい種まき用土がおすすめ)

- 水やり用霧吹き

育て方 (紙コップで育てる場合)

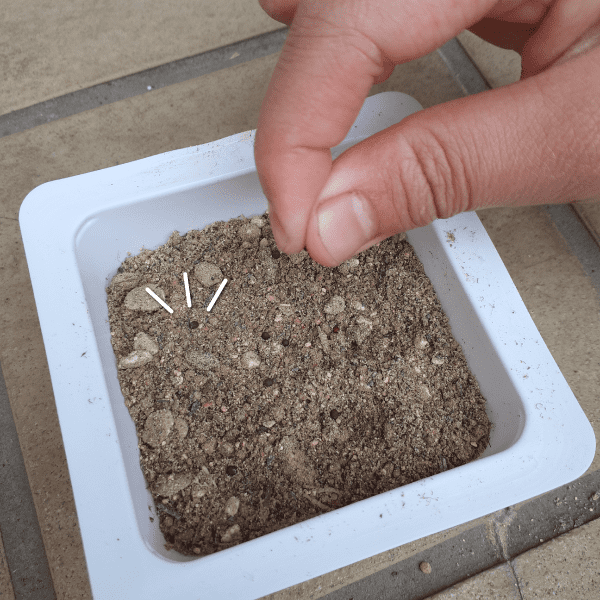

重ならないように種をまき、種がかくれる程度に上から薄く土をかけます。

学び広がるワンポイント!

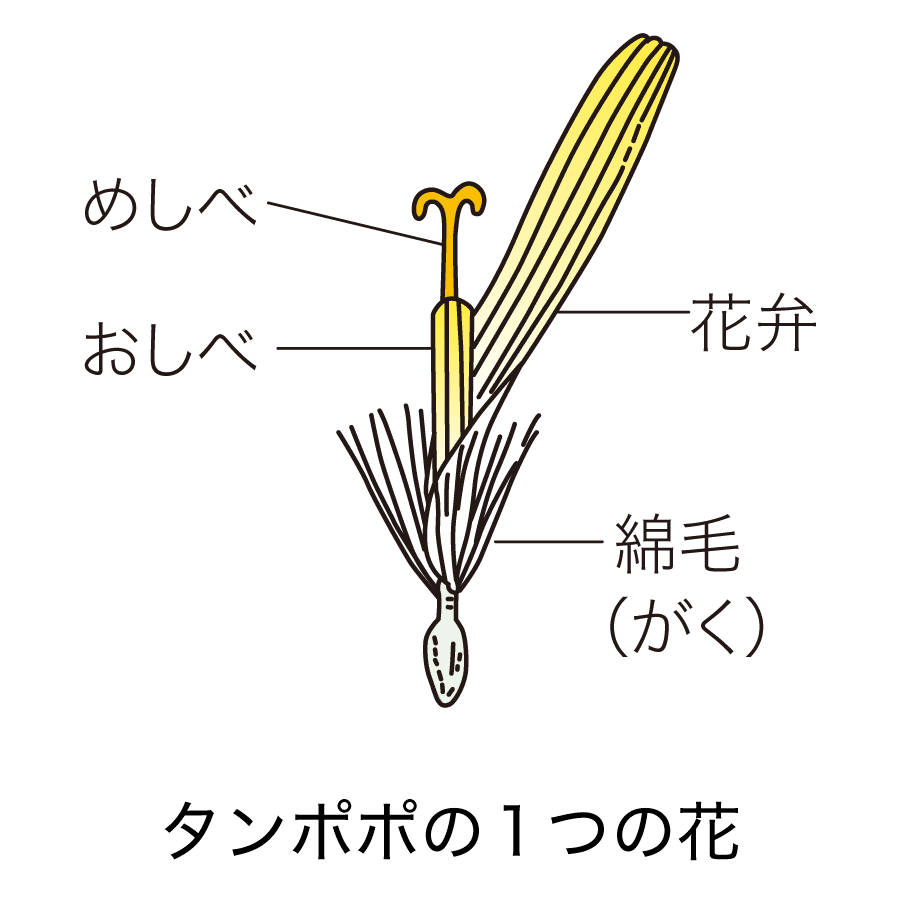

レタスの花

学びキーワード 「花のつくり」、「合弁花」

スーパーで手軽に手に入るレタス。普段は葉の部分しか目にしないため、花が咲くイメージがないかもしれません。

せっかくなので、最後は花を咲かせるところまで育ててみると、おもしろいですよ。

レタスの花を見ることができるのは、ご家庭での家庭菜園ならでは!(スーパーではまず見られません)

お子さまと一緒に、花の色や形を予想してみるのも楽しいですね。

実は、タンポポやレタスの花弁は図のようになっていて、花びらが全部くっついています(「合弁花」といい、中学で学習します)。外から見える黄色い部分は、個々の花が集まって、一つの大きな花のように見えています。

もしもレタスの花が咲いたらぜひ、お子さまと一緒に花弁を観察してみてください。

一枚に見える花弁に縦のシマシマ(複数の花弁がくっついている跡)があることがわかると思います。

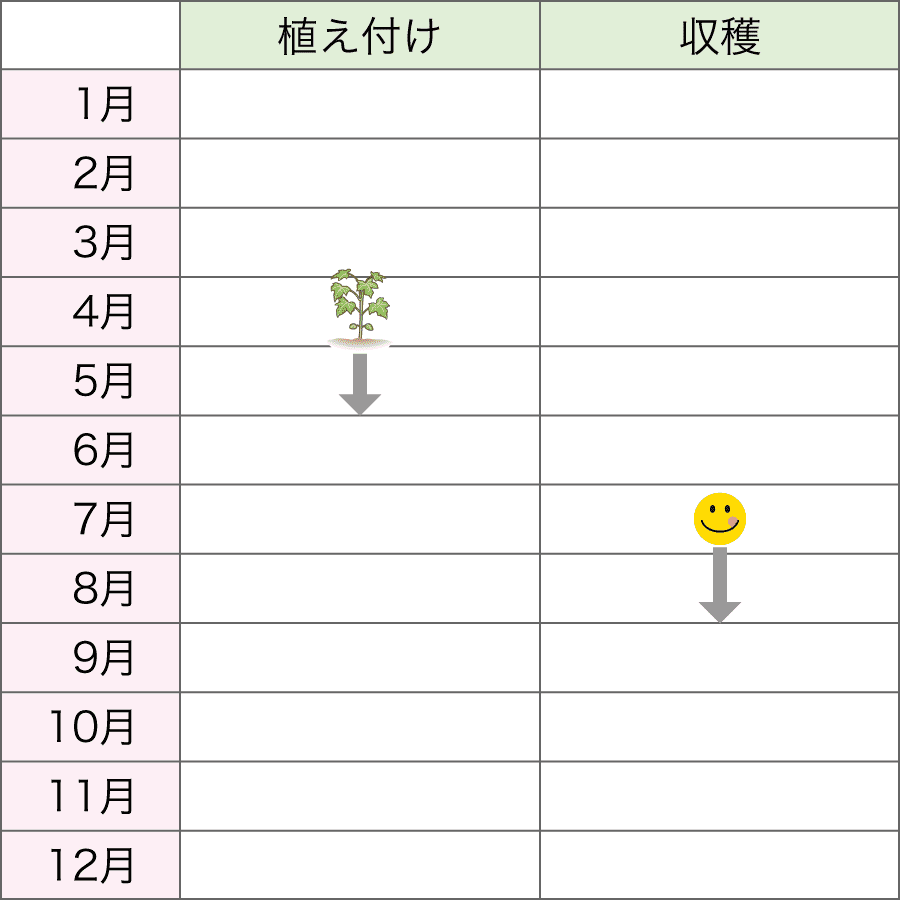

2 ミニトマト

おすすめポイント

丈夫で病気に強く、プランターでも比較的簡単に育てることができます。

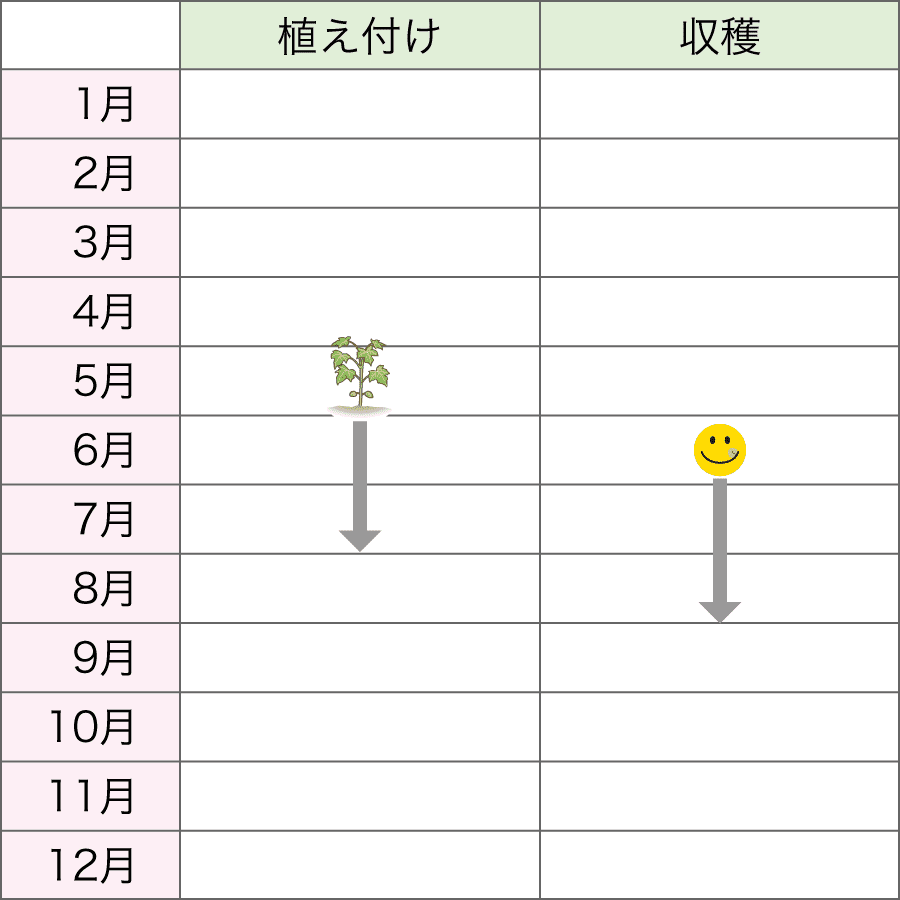

種から育てることもできますが、苗を植え付けて育てれば、5月中に植え付けを完了させれば良く、かつ虫もつきにくいため家庭菜園初心者にも安心。

乾燥にも強いため、多少水やりを忘れても問題ありません。

植え付けから2~3カ月で収穫できるので、お子さまも飽きにくいです。

用意するもの

- ミニトマトの苗

※園芸店にはさまざまな品種が販売されており、育成の手間(芽かき(わき芽を摘むこと)や、摘芯(苗が支柱の高さくらいまで成長したら先端を切り取って、上への成長よりも実の成長に栄養を行き渡らせること)など)が少ない初心者向けの品種もあります。

苗を選ぶ際には、手間がかからない品種がよいのか、たくさん収穫できる品種が良いのか、など重視するポイントを決めて、付属の説明書などをチェックしてみてください。 - プランター(鉢底ネット、鉢底石を入れておく)

- 土(培養土など)

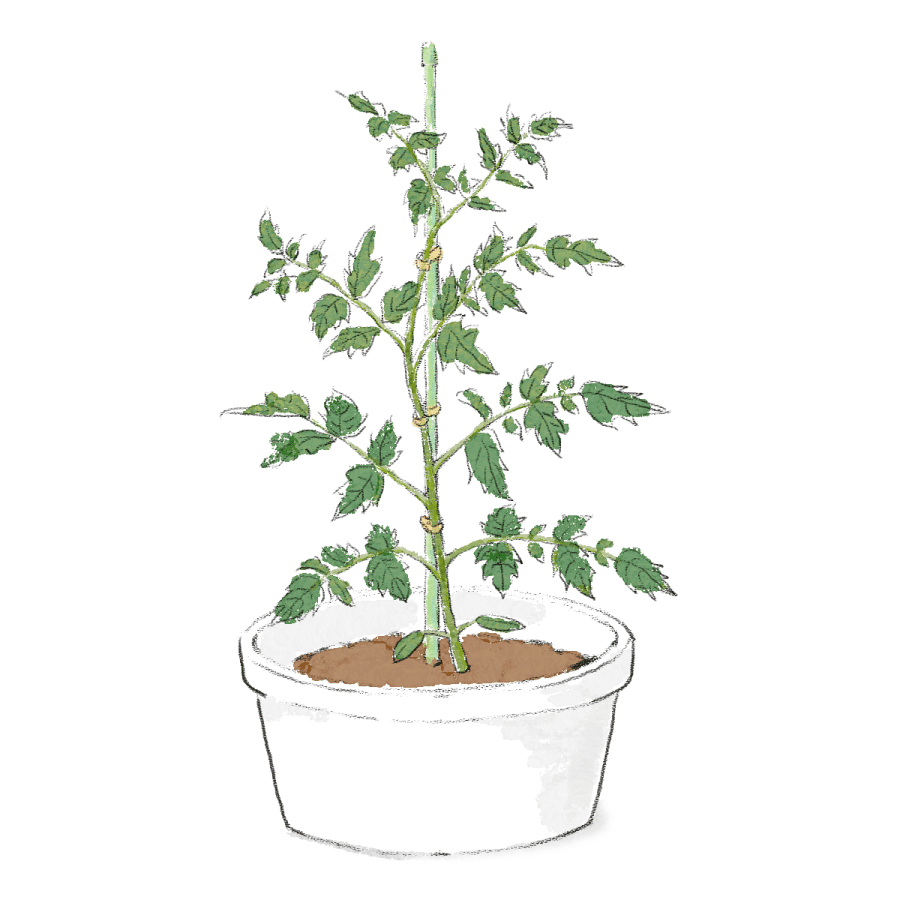

- 支柱など、茎の支えになるもの(1m以上の高さがあるとよい)

- 麻ひもなど、茎と支柱を結わえるもの

成功のためのひと手間

茎の誘引

芽かき

わき芽が出てきたら小さなうちに摘み取り、中心の1本を育てるようにしましょう。

学び広がるワンポイント!

甘いミニトマトのみわけかた実験

学びキーワード「密度」

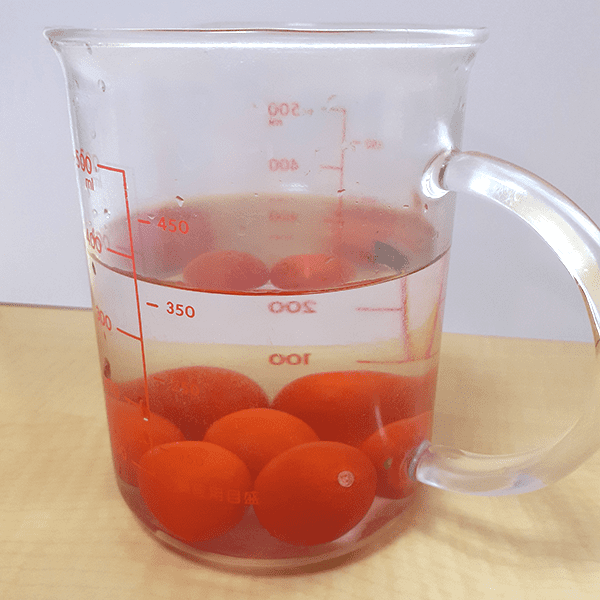

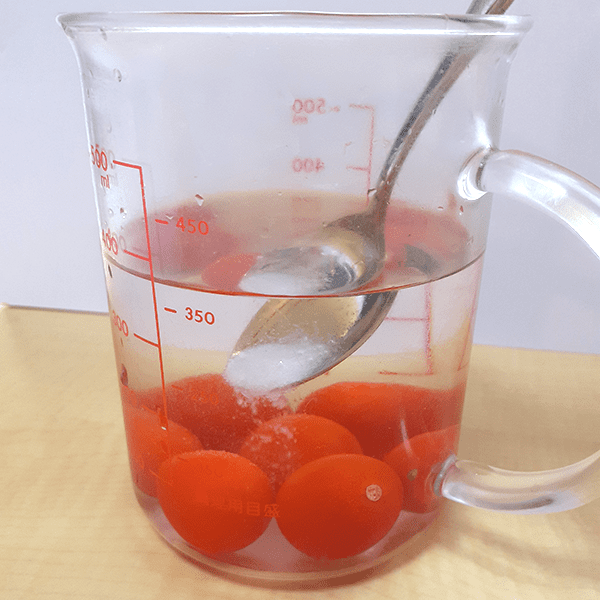

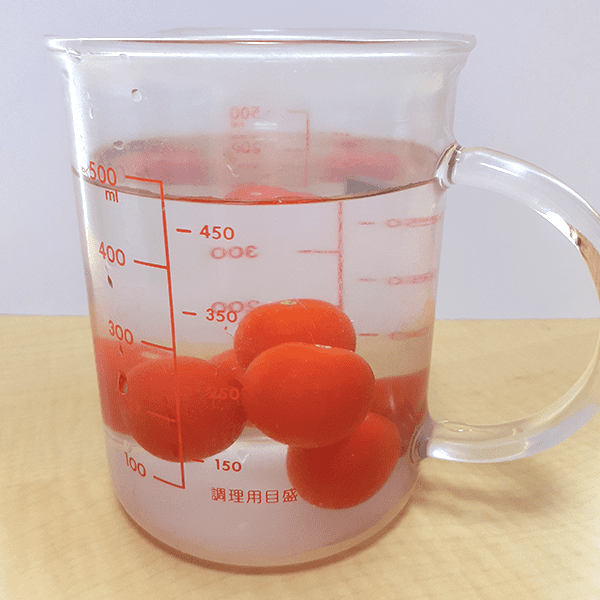

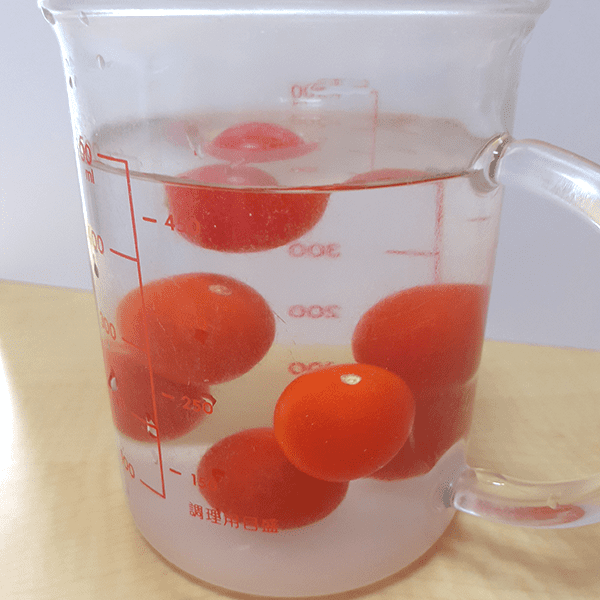

水に何かを入れたとき、水よりも重いものは沈み、軽いものは浮く、というのはお子さまでも体感的にわかっていると思います。

この現象には「物質の密度」が関係していますが、密度のちがいを利用して、ミニトマトの甘さを調べることができます。

ミニトマトが収穫できたら、お子さまと一緒に取り組んでみませんか?

2 少しずつ砂糖を加える。溶かす砂糖の量を少しずつ増やしていくと、水溶液(砂糖水)の密度が大きくなるため、その密度よりも密度が小さいトマトが浮かんでくる。

3 浮かんできた順に並べる。一度洗ってから、実食! 最後まで沈んでいた(=密度の大きい)ミニトマトの方が甘いはずですが、ご自宅での実験結果はいかがでしたでしょうか。

ミニトマトを使ったメニューは、Z会おうち学習ナビの「料理の科学」でもご紹介しています! 少し趣向を変えて、おみそ汁にしてみるのはいかがでしょうか。

だしいらずのトマトみそ汁&アスパラの塩びたし

3 赤シソ

おすすめポイント

プランターでも簡単に育てることができます。比較的丈夫なので、乾燥にさえ気をつければ元気に育ちます。

葉はもちろん、実も食べられるので、長い間楽しむことができますよ。

赤シソの葉はジュースやふりかけに、実は塩漬けにしてもおいしいです。

用意するもの

- 赤シソの苗

- プランター(鉢底ネット、鉢底石を入れておく)

- 土(培養土など)

成功のためのひと手間

日当たり

一日中強い直射日光に当たると、葉焼け(葉の色が焼けたように変色すること)して固くなってしまうことがあります。

日差しが強い時期は、半日陰(※)に移動するとよいでしょう。

※日中2~3時間日の当たる場所

摘芯

摘芯とは、苗の最先端の芽を摘み取ること。

赤シソの苗が20cm~30cmになったら、主枝を摘芯すると、わき芽が伸びて枝数が増えるため、葉の収穫量が増えます。

学び広がるワンポイント!

色が変わる!?不思議なジュース

学びキーワード「pH」

赤シソの紫色の正体である「アントシアニン」という色素は、中性ではやや暗い紫色、酸性では明るい赤紫色やピンク色に、アルカリ性では青色や緑色に変化するという性質があるため、赤シソの煮汁はpH指示薬として使うこともできます。

葉は夏に収穫できるため、夏休みの自由研究にもおすすめです。赤シソジュースの作り方については、Z会おうち学習ナビの「料理の科学」内「色が変わる!?不思議なジュース」でも詳しくご紹介しています! ぜひご覧ください。

4 イチゴ

※イチゴは、園芸学では野菜に分類されます。

おすすめポイント

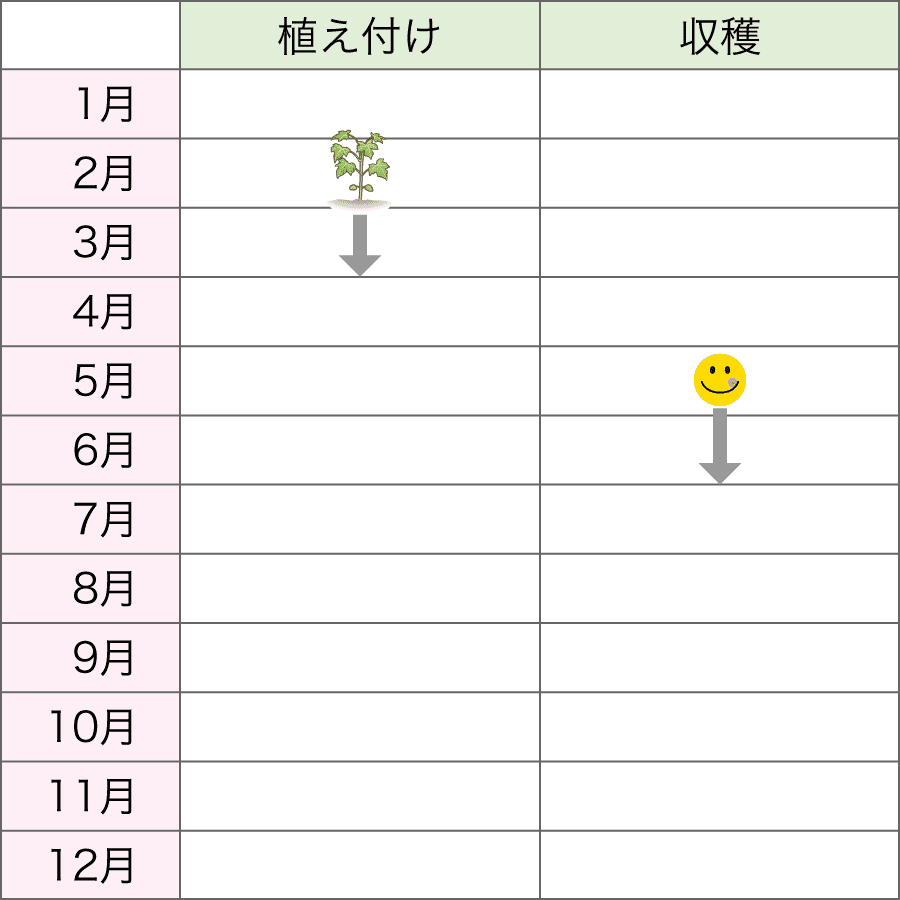

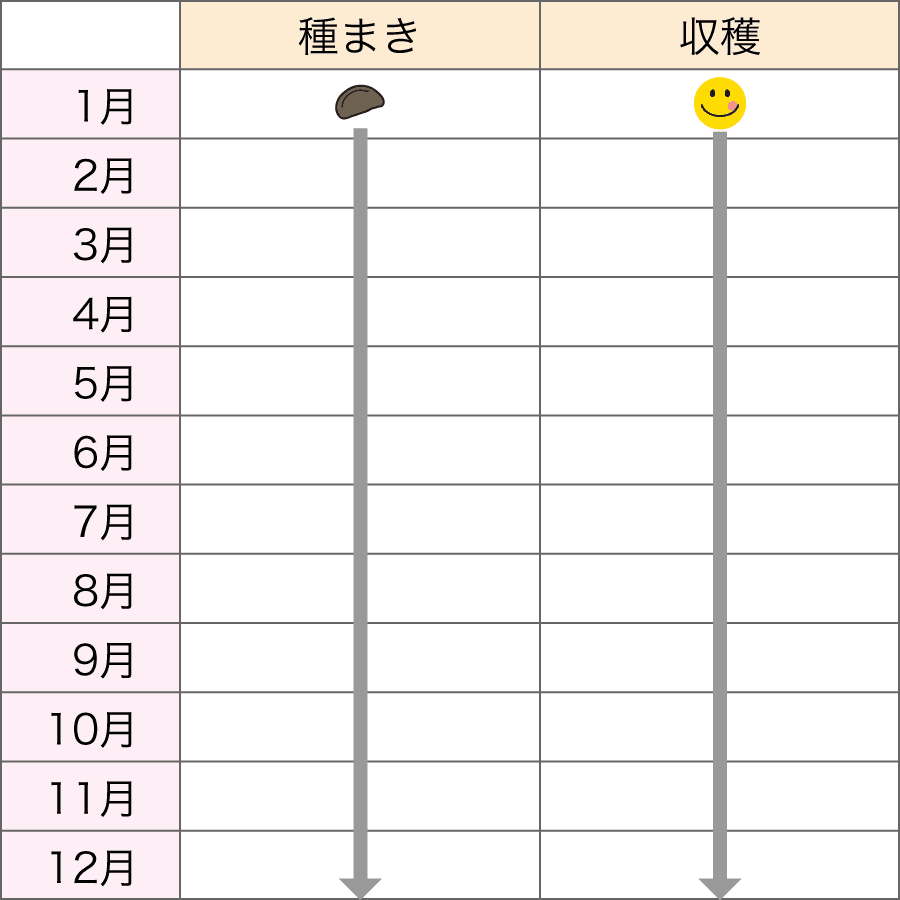

苗を植える場合、10月頃に植える「秋苗」と、2月頃に植える「春苗」がありますが、より手軽に楽しむなら植え付けから収穫までが短い春苗がおすすめ。

イチゴといえば、赤くて可愛らしい実が思い浮かびますが、花もとても可愛いため、バスケットなどに植えて壁掛けで栽培すれば、ベランダやお庭の飾りにもなってすてきです。

うまく育てば、甘くておいしいイチゴができるはず!

もしすっぱくなってしまったら、お子さまと一緒に自家製ジャム作りにチャレンジしてもよいですね。

用意するもの

- イチゴの苗

- プランター(鉢底ネット、鉢底石を入れておく)

- 土(培養土など)

成功のためのひと手間

人工受粉

イチゴの受粉は、基本的にミツバチなどの虫がしてくれますが、イチゴの花の開花時期が早くまだ虫が活動していない場合、もしくは虫が来ない場所で育てる場合は、人工授粉をする必要があります。

綿棒や丸めた綿、毛先の柔らかい毛筆用の筆などを使って花のおしべをなぞり、めしべにやさしくつければOKです。

ナメクジ対策

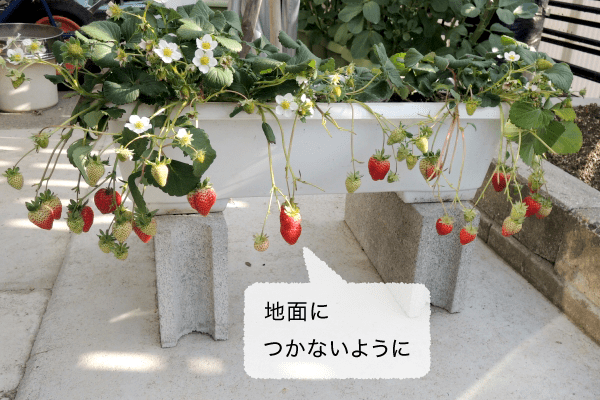

ナメクジ駆除剤などを使う手もありますが、育て方の工夫として、地面から高さのあるところに、イチゴが宙づりになるようにすると、ナメクジの害を減らすことができます。

学び広がるワンポイント!

植物のふえ方

学びキーワード「無性生殖」「有性生殖」

これは、植物のふえ方のうちの「有性生殖」。

イチゴは、種をとってなかまをふやす有性生殖のほかに、ランナー(ほふく茎)といわれるものから新しい個体をつくることができるのをご存知でしょうか。

このふえ方は、自分の細胞だけでなかまをふやす「無性生殖」で、ランナーからふえる個体は親株とまったく同じ形質をもつクローンです。

5 コマツナ

おすすめポイント

暑さ・寒さに強く、かつ丈夫なためとても育てやすい野菜です。

プランターがなくても、身のまわりにある使い捨て容器でも育てることができるのでぜひ気軽にチャレンジしてみてください。

発芽適温も5℃~35℃くらいと幅広く、室内であればおおむね一年中育てることが可能です。

用意するもの

- コマツナの種

- プランター(お弁当パックや牛乳パックでも代用できます)

- 土(培養土や、粒子が細かい種まき用土がおすすめ)

観察記録 実際に育ててみました!

カップ麺の入れ物やゼリーのカップなど、様々な廃材から子どもたちが「プランター」に選んだ容器は…

長男(小6)→豆腐の容器(小サイズ)

次男(小1)→アイスの容器

母→豆腐の容器(一丁サイズ)

です。容器選びにも個性が出ますね。

育て方は

・リーフレタス(紙コップで育てる場合)

と同じです。

入れ物が小さいので、使い捨てスプーンを使用しました。

「コマツナの種は小さいんだね」と驚いています。

芽が出るまでは、新聞紙などでカバーをかけて土の乾燥を防ぎ、こまめに水をやります。

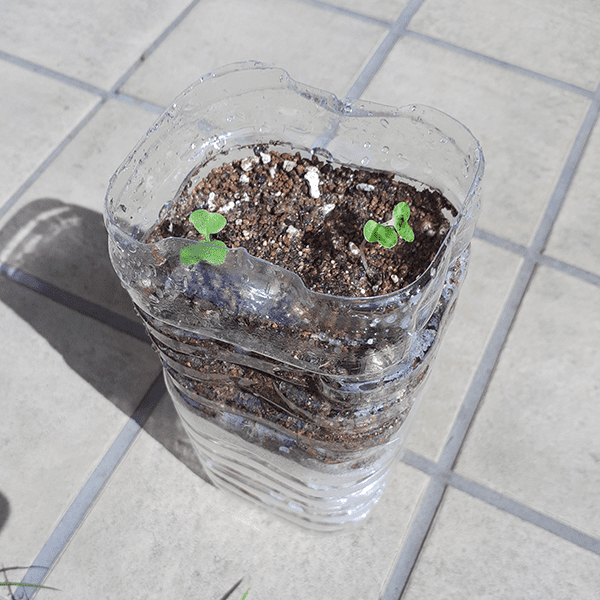

3日後に無事発芽。ここからは覆いをとって、日当たりの良い場所に移動します。

10日後。もう少し大きくしたいので、長男作のペットボトルプランターに植え替えました。このあとは、どこまで成長するでしょうか……楽しみです。

学び広がるワンポイント!

何が違う? 比べてみよう!

学びキーワード 「対照実験」

調べようとすることがら以外の条件を同じにして行う実験を「対照実験」といい、小学校の理科の授業で行うこともあります。

せっかくなので、お子さまと一緒に”おうち科学者”になって「対照実験」をしてみませんか?

何も難しいことはなく、ポイントは『調べようとすることがら以外の条件を同じにすること』のみ!

たとえば、

「ベランダで育てたコマツナと、室内で育てたコマツナは、何か違いがある?」

「育てる容器の大きさによって、コマツナの成長速度は違う?」

「水やりを一日1回にしたものと2回にしたものは、何か違いがある?」

など……

バリエーションはたくさんあるので、夏休みの自由研究に「対照実験」を行うのもよいかもしれません。

今回は、親子で挑戦したい野菜を5つご紹介しました。

ご紹介した中には、紙コップなどの使い捨て容器をプランター代わりにして育てられる野菜もありますし、種や土などは、100円ショップでも手に入ります。ぜひ気軽に! チャレンジしてみてください。