2022年度から実施の高等学校の学習指導要領では、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」となり、「地理探究」「理数探究」など「探究」を冠する科目が新設されました。小学校・中学校の学習指導要領でも探究的な学習が重視されており、「探究」はこれからの時代における学びのキーワードになっています。

今月の特集では、探究的な学習とはどのようなものか、そして、小学生のうちから「探究力」を育むにはどうすればよいのか、Z会の教材開発担当者とともに考えていきます。

※本記事は、2022年6月23日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

「探究的な学習」とは何か

小学校学習指導要領の「総合的な学習の時間」についての記載のなかで、「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力」を育成することが目標として掲げられています。

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総合的な学習の時間編 より

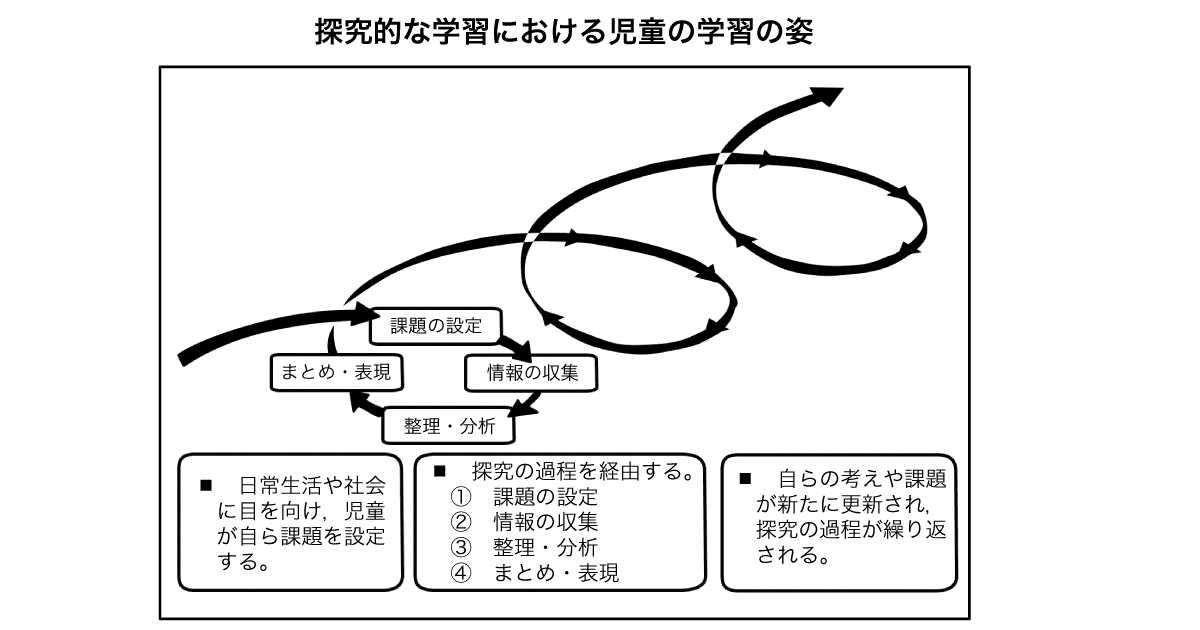

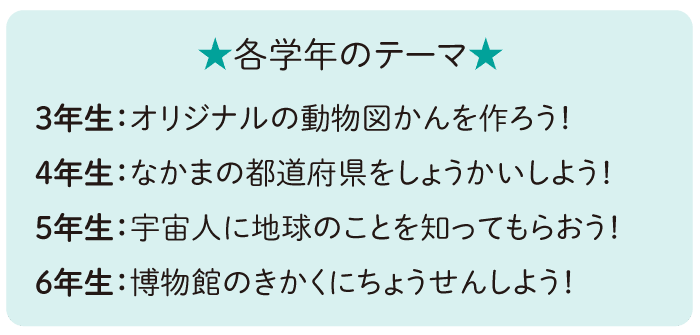

上の図は、探究的な学習における子どもたちの学習の姿を示すものです。ここでは、探究的な学習は①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、④まとめ・表現の4つの過程から成るものと捉えられています。子どもたちがこれらの過程に取り組む中で新たな課題を見つけ、さらなる課題を解決するための活動を発展的に繰り返すことが期待されています。

「総合的な学習の時間」の授業時数は、3~6年生に年間70以上が配当されており、取り組むテーマや期間は各学校で定めます。テーマの例としては、国際理解や環境といった現代社会の諸課題に関連するもの、地域や学校の特色に応じたもの、児童の興味・関心に基づくものなどが考えられます。たとえば、「郷土料理」をテーマとした場合、理科で学んだ身近な自然や生物、社会で学んだ地域の歴史や産業、国語で学んだ文章の書き方、算数で学んだ統計的な見方など、教科の内容を横断的・総合的に関連付けて学習することが大きな特色です。

なお、小学校の段階での「調べ学習」は、たとえば「地域で観察できる外来生物」のように、多くの場合求める答えが比較的はっきりした形で存在し、それを子ども自身が見つけるという取り組みです。こうした調べ学習で身につく知識や調べるスキルは探究的な学習の土台になるため、基本的な調べ学習ができるようになってから探究的な学習に取り組むのが一般的です。

小学生から「探究的な学習」に取り組む意義

学びにおいて大切なのは、学ぼうとする意欲と動機を持ち続けることです。とくに小学生の段階では、それまで知らなかった知識を得たり、できなかったことができるようになったりする経験を多く積み、学び自体を「楽しい」と感じることが何よりの動機づけになります。ひとたび学ぶ楽しさを知った子どもは、どんどん自分で興味関心を広げ、自ら学びに向かうようになります。

しかし、〇×式のような問題に慣れた子どもにとっては、自分で考えて進めていかなければならない探究的な学習は困難を伴うものです。それでも、がんばって調べたことや、伝え方を模索しながらまとめた成果を他者が承認してくれたとき、子どもは大きな達成感を得ることができます。そして、それは次の学習への意欲や「今度はこうしよう」というさらなる工夫につながります。

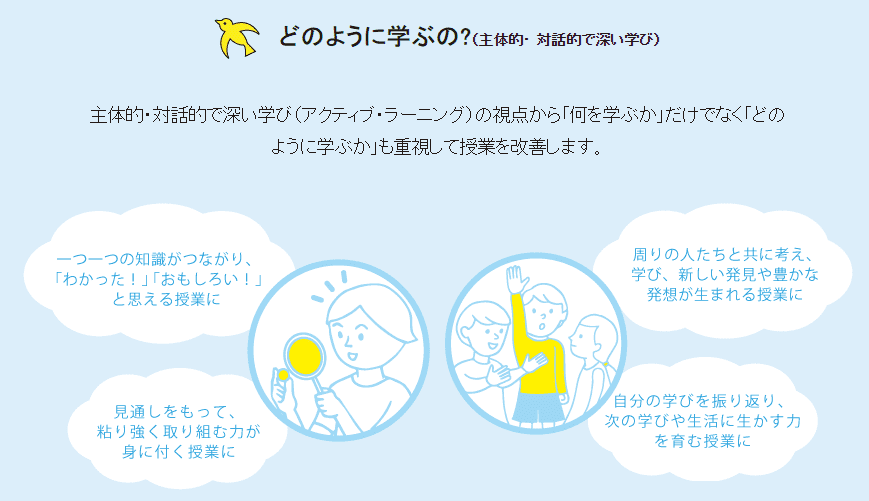

そのため、小学校学習指導要領においては、学習の過程や表現した成果について他者と意見交換したり協働したりする「学び合い」を重視します(下図)。また、他者に質問したり自分が質問に答えたりすることも、物事の多角的な見方を養ううえで有効です。「総合的な学習の時間」だけではなく、教科学習においても、課題の解決の過程でこうした学び方が期待されます。

探究的な学習では、教科学習に比べて課題とするテーマもその課題を解決する方法もより多様で複雑です。試行錯誤を重ねながら課題に挑戦する経験は、子どもがこの先の人生で何度も直面する「答えのない課題」に向き合う基礎となります。だからこそ、小学生のうちから探究的な学習に取り組み、主体的に学ぶ姿勢を培うことが不可欠になるのです。

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

平成29・30・31年改訂学習指導要領の趣旨・内容を分かりやすく紹介 より

家庭で行う「探究的な学習」

探究的な学習は、「探究的な学習における児童の学習の姿」の図中に「日常生活や社会に目を向け」とあるように、学校の教室の中だけで閉じた活動ではない点が特徴です。つまり、家庭を含めた学校の外の世界には、お子さまの「探究力」を引き出すチャンスが無数にあると言えます。

お子さまが3年生以上であれば、学校で取り組んでいる「総合的な学習の時間」のテーマを聞き、日常生活での経験と結び付ける機会をご家庭で設けることをおすすめします。

たとえば、先述の「郷土料理」がテーマであれば、お子さまに多角的な見方を提示する働きかけが有効です。食卓や店頭、地域の風景などの中に、お子さま自身が探究を深めていくきっかけがたくさんあるので、お子さまの年齢や学校での取り組みに応じて気づきを促していくとよいでしょう。

さらに、学校での学習にプラスして、家庭で取り組める探究的な学習をお子さまに提案するのもひとつの方法です。Z会小学生向けコースでも、教科の枠にとどまらないオリジナルの構成で、探究的な学習に取り組める講座をコース・学年別にご用意しています。

ここからは、Z会小学生向けコースの講座の中から、「探究力」を育むためにとくに役立つ講座を学年別にご紹介します。

※記事内で紹介している教材・サービスの内容は、一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

「探究力」を育むZ会の講座と学習の目標(1・2年生)

1・2年生頃の子どもは、具体的なもの、実際に知覚できるものを通して物事を理解しようとします。抽象的思考はまだ難しいですが、好奇心旺盛で、鋭い観察眼を発揮します。この時期に観察・体験したことは記憶に残りやすいため、この先学ぶ事項の理解や知識の習得を容易にするとともに、本人の意欲や自信にもつながります。

●小学生コース1・2年生「経験学習」

「経験学習」は、毎月、お子さまが興味をもちやすい身近なテーマや材料を使った多種多様な体験を積み、お子さまの自ら学ぶ意欲を引き出すオリジナル教科です。

1年生では、理科につながるテーマ・社会につながるテーマを毎月交互に提供します。2年生では、毎月のテーマが理科と社会の両方につながるものになります。提出課題「けいけんシート」では、体験の中で感じたことを他者に伝えるための思考力・表現力を磨きます。

◆学習のゴール

【1年生】:興味、関心をもち、楽しく体験することができる。また、体験したことを絵と言葉で表現できる。

【2年生】:「なぜ」と考えながら体験することができる。また、体験したことを絵と文で表現できる。

◆教材開発担当者より

幼い頃に感じた、五感が刺激された感覚や、自らの手で何かを作り上げたときの達成感、そこに至るまでの過程を楽しむ気持ちは、今後の人生で学び続け、成長し続けるための土台となります。教材の内容を実際にやってみると、思いもよらない発見をしたり、書いてあるとおりにはいかなかったりすることもあるでしょう。そうした経験を重ねることで、不思議に思ったり、結果を予測したり、試行錯誤をしたりといった、不確かな未来を生き抜くための姿勢が身についていきます。「経験学習」は、忙しい日々のなかでもさまざまな経験をして、いろいろなことを感じてほしいという思いを込めて開発しています。

1年生7月号「あなたは おてんきキャスター」では、子どもにとっても身近な「天気予報」を題材に、必要な情報を取得する方法や、取得した情報の効果的な発信の仕方を学びます。また、実際の天気を記録し、予報との差異を確認したり気付いたことをまとめたりすることで、天気予報の精度をお子さま自身が実感します。

<保護者の方へ>

「経験学習」の体験の主役はあくまでお子さまですが、保護者の方にも一緒に取り組んでいただきたい部分です。保護者の方と一緒にものを作ったり観察したりすることが、お子さまがいろいろなことに気づくきっかけとなり、思い出にも残りやすくなります。

なお、お子さまがうまく取り組みを進められない場合は、適宜お声がけやフォローをお願いいたします。逆に、お子さまが集中して取り組めているときにはそっと見守ってあげてください。『わくわくエブリスタディ けいけん』のページの下にある保護者の方向けのコーナーも参考になるかと思います。

また、「けいけんシート」に取り組む前には、体験の感想などをお子さまと話し合い、記憶を鮮明にしてあげましょう。そのうえで、お子さまが表現したあとは積極的にほめてあげてください。自分なりに工夫した経験、最後までやりとげたという経験はお子さまの自信につながります。

そして、「けいけんシート」が返却された後は、担任指導者からのコメントを一緒に読み、お子さまのよい部分についてできるかぎりほめてあげてください。

●小学生タブレットコース1・2年生「みらいたんけん学習」

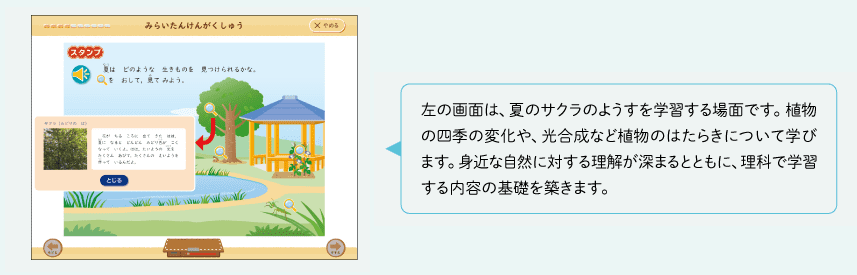

小学生タブレットコース1・2年生の「みらいたんけん学習」は、タブレット学習の特長をいかし、好奇心を刺激し、幅広い興味を引き出す「ちしき」と、試行錯誤しながら思考力を伸ばす「しこう」の2つの軸で学びます。

「ちしき」は身近なテーマをスタート地点とし、視野を広げたり知識を得たりしたくなるような好奇心を育てるカリキュラムで、理科・社会にもつながるさまざまな内容を学びます。また、学習指導要領の枠をこえた内容も扱うため、より興味の幅が広がり、探求心が育まれます。

◆学習のゴール

【1年生】:知識を得ることの楽しさを知り、さまざまなことに興味をもつことができる。

【2年生】:さまざまなことに興味をもち、「なぜだろう」「もっと知りたい」と思いながら学習することができる。

◆教材開発担当者より

好奇心旺盛な時期にさまざまな知識に出合い、興味の幅を広げてほしいという思いをもって教材を開発しています。指導要領にとらわれない幅広いテーマの学習をとおして、ぜひお子さまに新しいことを知る楽しさを感じていただければと思います。

楽しく学んだ記憶は「学びのとっかかり」となるので、この先の学習の理解を助け、ものごとを深く追求する姿勢につながることでしょう。

2年生7月「音のふしぎ」では、「楽器」に着目し、音が出る・伝わる原理について学ぶことで、身近な物理現象に関する興味を深めます。

<保護者の方へ>

タブレットのトップ画面の教科アイコン「みらいたんけんがくしゅう」をタップすると、学習が始まります。その月のテーマについて学習したあとは、学習内容や自分の考えを表現する「みらいたんけんレポート」に取り組みます。

保護者の方には、お子さまが「みらいたんけんレポート」に取り組んだことをお知らせするメールが届くので、ぜひタブレットのアルバム画面でレポートを確認し、お子さまのがんばりをほめるお声がけをお願いします。

また、毎月の学習の中に、お子さまのがんばりをたたえる「ひょうしょうじょう」がありますので、保護者の方からお子さまを“表彰”するのもよいでしょう。

「探究力」を育むZ会の講座と学習の目標(3・4・5・6年生)

3年生(9歳)頃から子どもの脳は大きく成長し、抽象的思考力が発達します。また、とくに同年代の他者への共感が強くなる時期でもあります。

小学校では、3年生から理科・社会や「総合的な学習の時間」が始まり、学ぶ内容が複雑化します。心身がめざましく成長するこの時期に多彩な知的刺激を受けることは、その先のお子さまの可能性をひろげることにつながります。

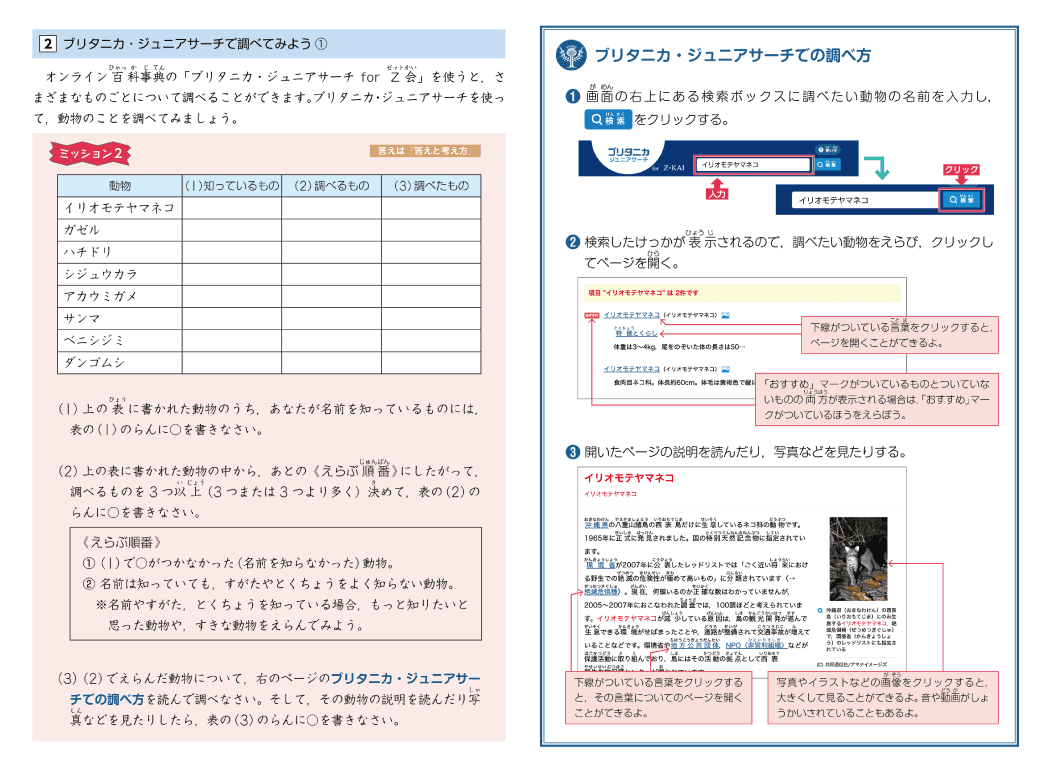

●短期講座「調べるひろがる探究講座」

Z会小学生向けコースでは、Z会の通信教育とブリタニカ・ジャパンのオンライン百科事典「ブリタニカ・ジュニアサーチ for Z会」を組み合わせた短期講座「調べるひろがる探究講座 3・4・5・6年生」を期間限定で開講しております(2024年度受講の最終申込締切は2024年7月21日)。

この講座では、理科・社会といった教科を横断した学年ごとのテーマに沿ってオンライン百科事典で検索しながら、さまざまな「ミッション」と提出課題「探究シート」に取り組みます。さらに、振り返りとして指導者や他者の視点も学ぶことで、お子さまの「探究力」を大きく引き出します。

<「調べるひろがる探究講座」で身につく力と講座のねらい>

「調べるひろがる探究講座」では、各学年の教科学習の内容や子どもの発達段階に応じて学年ごとにテーマと学習の目標を定めています。

探究学習を下支えするスキルのうち、3・4年生はとくに「調べる」スキルと「まとめる」スキルを磨きます。3年生の段階では、与えられたテーマに即して情報を探し、調べた内容や自分の考えをまとめます。4年生では、自分の言葉を使ってまとめることも行います。

5・6年生では、調べ学習に加えて、表を使った分析を行ったり、テーマの設定・情報収集・まとめの一連の取り組みを行ったりして、課題解決型の探究学習の素地を養います。6年生では、自分の考えを企画にまとめる取り組みにも挑戦します。

学習の成果をまとめる提出課題「探究シート」については、「探究的な学習の4つの過程」を通じて身につく力を3つ設定し、観点別に評価を行います。

どの学年の教材も、調べ学習の方法、資料の読み方・活用法、課題設定の仕方、調べたことのまとめ方などを段階的に学習していく構成です。また、調べ学習や理科・社会が好き・きらい、得意・苦手を問わず、楽しみながら「探究力」が身につく工夫を随所に凝らしています。

加えて、近年は情報の検索にインターネットを使うことが一般的になっていますので、教材には、インターネット上で得られる情報は正誤の見極めが必要なこと、情報を引用する際は著作権に注意すべきことなど、情報リテラシーを学ぶ内容も含めています。なお、この講座で検索に用いるオンライン百科事典「ブリタニカ・ジュニアサーチ」は情報の信頼性が高く、「調べるひろがる探究講座 受講者専用サイト」経由で利用しますので安心してお使いいただけます。

また、「ブリタニカ・ジュニアサーチ」は、この講座以外に学校の学習や自由研究などにも活用いただけます。利用期間内に興味のあることをどんどん調べてみてください。

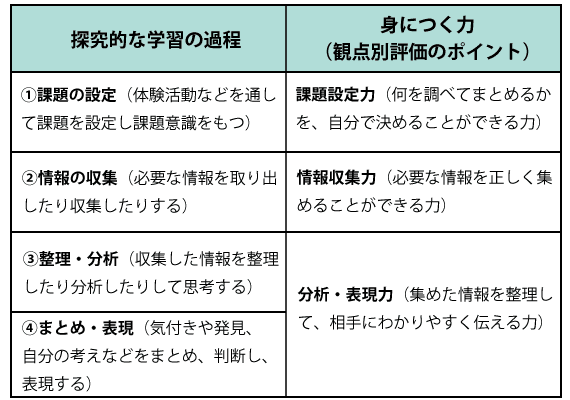

「調べるひろがる探究講座」<教材見本とねらい(3年生の例)>

3年生のテーマは「動物」です。この「ミッション」では、さまざまな動物のうち、条件に沿っていくつかを選び、その動物についての情報を調べます。目的の情報を見つけ出すための「ブリタニカ・ジュニアサーチ」での調べ方も詳しく説明しています。

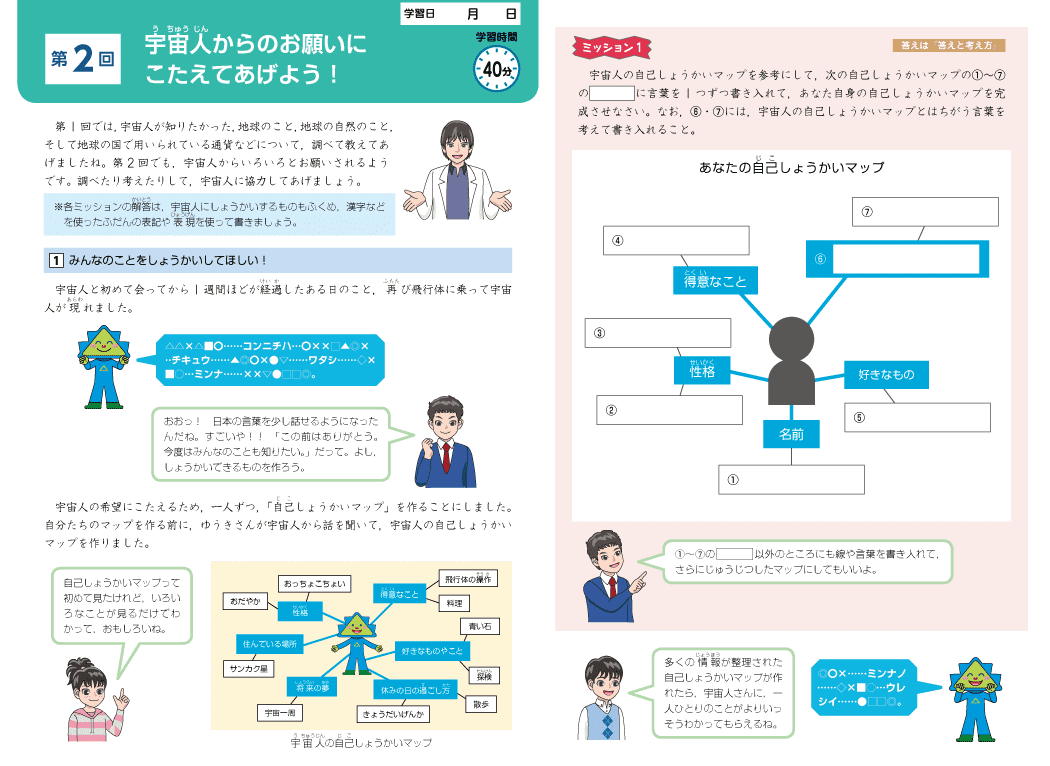

「調べるひろがる探究講座」<教材見本とねらい(5年生の例)>

5年生では、宇宙人からの依頼に応じるという設定で、相手のことを考えた調査やまとめに取り組みます。この「ミッション」では、「自己しょうかいマップ」を作成します。この取り組みは、あとの回で「地球しょうかい書」を作成する際の土台になるものです。

◆新たな課題の発見と解決に向けて

「小学生から『探究的な学習』に取り組む意義」の項で、「学ぶ楽しさを知った子どもは、どんどん自分で興味関心を広げ、自ら学びに向かうようになります」とお伝えしました。

子どもは本質的に好奇心旺盛で、とくに興味を抱いたことに対しては膨大なエネルギーを注ぐことができます。保護者の方には、探究的な学習への挑戦がお子さまの可能性を大きく開花させる糧となるよう、引き続きお力添えをお願いいたします。

創立以来「自学自習」を基本に据えてきたZ会の通信教育は、これからの時代にカギとなる探究的な学習においても効果的な学習手段だと確信しています。Z会では、お子さまが主体的に学びに向かう姿勢を育むのに資する情報を今後も提供してまいります。