親子でお金の使い方について話をすることはありますか?

「子どもにはあまり聞かせたくない」「面倒くさい」などと、お金の話を避けているご家庭もあるようです。しかしオンラインゲームの「課金」や携帯電話に関する架空請求のように、親が気づかないうちに子どもがお金にまつわるトラブルに巻き込まれるといった状況は後を絶ちません。では、子どもの金銭感覚を養い、お金の価値を教えていくにはどうすればいいのでしょうか。ファイナンシャル・プランナーの竹谷希美子さんにうかがいました。

(取材・文 松田 慶子)

※本記事は、2022年2月24日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

小学生のうちから経験させたい、お金を出して「買う」ということ

――昔と今とでは、子どもの金銭感覚に変化はありますか。

はい。小学1〜6年生を対象に、「おこづかいで買いたいもの」についてのアンケートをとったところ、「特になし」と答える子が3割にのぼりました。欲しいものは親やおじいちゃんやおばあちゃんに買ってもらうことが多く、自分でおこづかいをためて買う、という感覚がわからない子どもが増えているのです。

一方でお母さま方からも、「おこづかいは与えないとダメ?」「必要なときに必要な額を渡すという方法だとラクなのですが……」といった声が聞かれます。実際におこづかい制にしていないご家庭もあるようです。その結果として、現代の子どもはお金を使う経験が不足しがちです。中学3年生になって初めて自分でお金を払って電車に乗った、という話も聞きます。お金のやりとりは、社会と接点をもつことでもあるので、それだけ実社会とつながる経験が乏しくなっている、ともいえるのです。

――そのまま成⻑し社会に出ることになると心配ですね。

そうですね。社会に出て大きな金額を手にしたとき、使い方をまちがってしまう危険性もあります。だからこそ、大人の話に耳を傾ける素直さがあり、扱う金額も少ない小学生のうちに、小さな失敗や成功の経験をしておくことが大事。わたしは、子どものころに身についた金銭感覚は、大人になってもずっと変わらないと思っています。

お金のことを話すのはタブーだと考えるご家庭もありますが、子どもはお金を通してさまざまな経験をし、どうしたらうまく使えるか、うまく社会と関わっていくことができるかを考え、計画を立てて、実行する力をつけていきます。この点では、他の教育となんら変わりません。

低学年はおつかいからスタート わが子のお金の使い方をチェック!

――ではお金とのつきあい方を学ぶ具体的な方法を教えてください。小学校低学年のうちは、まだおこづかい制にしていないご家庭も多いようですが……。

まずおつかいをさせてみることをすすめています。最初はお釣りがないようにぴったりの金額を持たせ、慣れてきたらお釣りが出る金額を渡したり、2店舗まわらないと買えないおつかいを頼んだりしてみましょう。次第に子どもなりに工夫するようになるものです。多少高くても1店舗で手早く全部を買ってくる子もいれば、安い店をまわる子も。お店の人に相談する子もいるでしょう。工夫がみられたら、ほめるといいですね。中には報酬、おだちんを欲しがる子どももいます。保護者の方がいいと思うなら、「おつかいは1回○円ね」と決めて与えてもいいと思います。

――子どもの性格が出ますね。

そうなんです。様子を見て、例えば毎回自分の好きなものを買ってしまうなど、そのまま成⻑すると困るような姿がみられたら、指導していかないといけません。その傾向を知るためにも、小さいうちにお金を使わせるのはいい方法だと思いますよ。

――定額おこづかいは、まだ早いでしょうか。

定額を与えるのか、お風呂洗いをしたら10円などとおだちん制にするのか、お子さんのタイプやご家庭の考え方しだいです。ただ、毎月決まった予算の中でやりくりするには計画性が必要なので、低学年のうちはおだちん制でもいいかもしれません。その際は、何をいくらにするのか親子できちんと話しあい、それ以外は絶対に払わないことがコツです。

中学年には少しずつおこづかいを持たせる 使い道を明確にしつつ、使い方は任せること

――中学年ではいかがでしょうか。

そろそろおこづかいを始めてもいいと思います。その際は、そのお金で何を買うのかはっきり決めることが大切です。具体的には、月々子どもにかかるお金を一緒に書き出し、定額制の場合は、その中から「マンガと筆箱の中身は自分で管理すること」などと決め、その額だけ渡すようにする。おだちん制の場合は、仕事を子どもから提案させて、だいたい1カ月に得られるお金の範囲内でまかなえるようなものを使いみち(=費目)として設定します。

――お金の管理の練習をさせるのが目的で、自由に使える余分なお金を渡すわけではないのですね。

そうです。でも工夫して節約できたら、浮いたお金は好きなように使わせる。

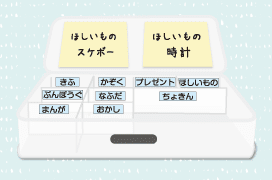

わたしは、仕分け箱の活用を提案しています。100円ショップなどで売られている、小さく仕切られたプラスチックの小箱を用意し、その仕切りごとに子どもが管理する費目を親子で一緒に書く。たとえばマンガ代、文具代、予備、ゲームソフトを買うための貯金など。そして例えば1カ月500円の定額制なら、マンガは300円、文具代は100円、などと自分で考えて実際にお金を仕分け箱に入れさせるのです。おこづかいを両替して渡すのがポイントです。これならいくら残っているのか一目瞭然で、子どもでも簡単に管理できます。「文房具代が足りなくなりそうだから、丁寧に使おう」などと工夫も生まれるし、計画的にお金を使う力が養われます。また、ケースのふたに「ほしいもの」をふせんに書き、貼っておくと貯金の目標がたてられやる気につながります。

それから、簡単なおこづかい帳をつけさせてもいいでしょう。「日付」「使ったりもらったりした目的、理由」「金額」「残額」と余白があれば十分です。必ず定期的に保護者の方が目を通すこと。⻑く続けることで身につきます。かわいいスタンプを押す、ひと言コメントをつけるなど、モチベーションを下げない工夫をしたいものです。

高学年になったら、お金の流れと計画的に使う必要性を教える

――高学年ではいかがでしょうか。そろそろ自分でお金を使いたがりますが……。

おこづかいを定額制にしていい時期だと思います。渡す際は、このお金でどの費目をまかなうのか明確にすること。さらに、おこづかいは有限であることも説明しましょう。たとえば「仕事をしてもらっている毎月のお給料から生活費を使い、決まった額のおこづかいを渡しているんだよ。だから、1カ月間これでやりくりしてね」と説明する。こうすることで、計画的に使う必要性を理解するはずです。高学年になってもおこづかい帳をつけさせるといいですね。コメントやスタンプなど継続をうながす大人の関与が、まだ必要です。

――友だちはもっともらっている!! という声には、どう対応すればいいでしょうか。

まず、おこづかいは、教育の一環であることを子どもに理解させることが大事ではないでしょうか。今はお金の使い方を学ぶ時期であり、わが家ではおこづかいでこれとこれを買うことに決めている。お金のかけ方や教育の方針はそれぞれの家庭によって違うから、友だちとおこづかいの額が違うのは当り前。そう納得すれば、ただ額面を比較し増額を要求することも減ると思いますよ。

――おこづかいが足りないと、友だちの遊びについていけないことも出てくるようです。

子どもが友だちに説明できるようになることが大切なのだと思います。「ぼくはおこづかいでこれとこれを買うことになっているんだ。うちはそういう教育なんだよ。だからお菓子を買うのは月に1回なんだ」と説明すると、多くの場合、友だちも理解するようです。うちの娘のケースですが、クレーンゲームをするお金がないので、友だちの遊びを見る側にまわり、一緒に楽しんだようです。

しっかり貯める、豪快に使う 子どものタイプを見極め対応を

――よその子と比べてうちの子はお金の使い方に計画性がないなどと、心配する声も聞かれます。

もともと、ケチケチしてお金を貯めることが好きな子もいれば、あるだけ使ってしまう子もいる。タイプはさまざまです。それをご両親が見極めて、わが子がどうしたら生きやすくなるのか考え、教え続けるしかありません。導き方の例として、ためこんでしまう子には買い物の成功体験をさせるといいかもしれません。自分のためのお金は使いにくくても、プレゼントやお土産ならいいものを買おうとするもの。自分のおこづかいから買わせてみてはいかがでしょうか。いいものを買えたらほめる。お友だちが喜んでくれたら、嬉しさは増します。お金は本来使うためにあり、上手に使うとみんなを喜ばせ楽しませることができる、と身を持って理解させるのです。

――あるだけ使う子には?

これも一例ですが、おこづかいから貯金分をあらかじめ天引きする。おこづかいを1000円と決めたら、200円を天引きし800円渡す。1年後に「こんなにたまったよ」と2400円渡して、欲しいものを買うお金にする、という流れです。子どもは、少しずつでも貯金するとやがて大きな金額になって好きなものが買えるようになると理解するでしょう。

――子どもがパーッと使ってお金がなくなってしまったら、補てんするのはダメですか。

ダメですよ。失敗を本人に引きうけさせることで、成⻑につながります。救いの手を出すのは、我慢です。

こんなときどうする? 「子どもとお金」の悩みに答えていただきます

Q. 低学年の子で、「買って買って」とダダをこねる場合にはどうしたらよいでしょうか。

根負けして「今回だけね」は、子どもには通じません。「ダメ」で突っぱねる気力は必要。買いものかごの中を示し、「ガムを買うとカレーのお肉が買えないけれど、どうする?」と、具体的に物で見せるという方法も効果的だと思いますよ。

Q. 高学年になると子どもどうしで出かけることもありますが、お金の貸し借りなどのトラブルにならないか心配です。

貸し借りはしない、と親子でしっかり約束することです。ただし、お友だちと出かけたときに帰りの電車代を落としてしまったなど、本当にお友だちが困っているときにはどうしようかと、話し合っておくことも大切です。

Q. おじいちゃん、おばあちゃんが何でも買い与えてしまいます。どうしたらいいでしょう?

おじいちゃん、おばあちゃんに買わないで、とはいえませんね。その場合は、子どもから申請させるようにするといいでしょう。自転車が欲しいなら、子ども自身がカタログを取り寄せ、どんな商品があるのか、機能と価格のバランスはどうか調べ、「これが欲しい」とおじいちゃん、おばあちゃんにプレゼンする。店頭にも自分で買いに行かせる。大きい買い物こそ、そうさせるべきです。リサーチ力、プレゼン力が磨かれ、値段のつけられ方も理解していくでしょう。先回りして買いたがるおじいちゃん、おばあちゃんには、「お金の教育のために、本人がお願いするまで待ってくださいね」と率直に話していいと思います。

おこづかいやお年玉をもらったらありがたく受け取り、誰にいくらもらったか親子で一覧表を作って使い道を相談しましょう。そしておこづかいをくださった方に子どもから使いみちを報告させるといいですね。「おじいちゃんからもらったおこづかいを貯金したよ」「これを買ったよ」と。おじいちゃん、おばあちゃんは喜びますよ。子どもも、自分のお金を把握し管理する経験ができます。

Q. ICカードなどの電子マネーを子どもにもたせてもいいでしょうか。その際に気をつけるべきことはありますか?

電子マネーを子どもに持たせる機会があればぜひそうしてください。

キャッシュレス化はますます進んでいきますので、現金以外のお金の使い方や管理を学ぶ機会になるでしょう。

気をつけてほしいことは、用途をあらかじめ伝えておくこと。例えば、公共の交通機関を利用するためなら、「これは交通費用だよ」と伝えておくとよいでしょう。

また、毎月のおこづかいを渡すときやおつかいを頼むときに、電子マネーで渡してみるのもいいですね。

――ふだんの生活の中で、保護者がお金の管理に対してどのような考えをもっているかが問われますね。ありがとうございました。

竹谷 希美子(たけや・きみこ)

SAKU株式会社代表取締役。お金教育専門家。ファイナンシャル・プランナー。証券会社、信託銀行システム会社を経て独立。2008年、自らも2児の母親であることから、女性と母親の視点に立ったファイナンシャル・プランナー事業を展開すべく起業。“まわりに流されない家庭教育”をモットーに、小学校やPTA、教育委員会主催の講演会などに多数登壇し、お金教育の大切さを発信している。著書に『子どもの一生を決めるおうちお金教育』(KADOKAWA)、『一生お金に困らない子どもの育て方』(幻冬舎)、『12歳までにかならず教えたいお金のこと』(かんき出版)、『PTAで大人気のお金教育メソッド 一生役立つお金のしつけ』(メディアファクトリー)他がある。