論理的思考力――物事を論理的に捉え、論理的に他人に伝えられることは、社会人には必須のスキルです。学力を高めるうえでも、子どものころからぜひ磨いていきたいですね。さらに、論理的思考力はスポーツの世界でも重視されているのだそう。そんな論理的思考力を小学生のうちから自然に身につけられるようなご家庭での取り組みについて、言語技術教育の第一人者である三森ゆりかさんにうかがいました。

※本記事は、2023年4月27日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

スポーツの世界でも重視されている、論理的思考力

――三森さんはサッカー選手をはじめ、多くのトップアスリートにも論理的思考力のトレーニングをされています。論理的に考えることは、アスリートの世界でも重視されていると聞きます。それはなぜでしょうか?

スポーツにおける一つひとつの動きやプレーの選択について、言葉を使って論理的に考えられる選手を育てることが、その競技を強くするからです。

――三森さんは、論理的思考力とはどのような力だとお考えですか。

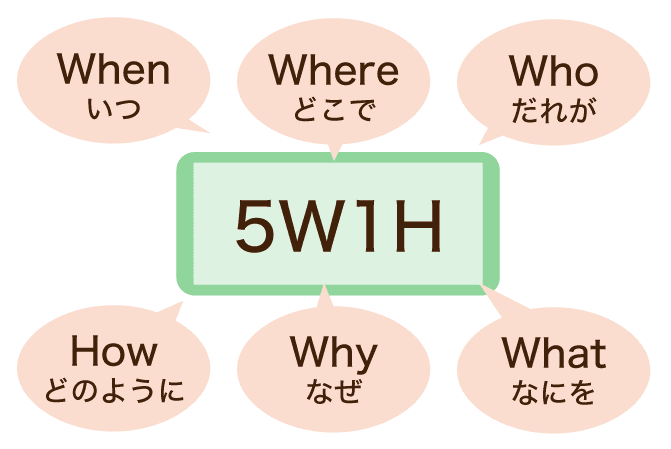

「なぜ」を中心に、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どのように」の5W1Hを駆使して考えられること、そして、考えたことを筋道立てて説明できること、これらが、論理的に考えるということの第一歩だと私は捉えています。

自分が見聞きしたことや感じたことに対して、疑問詞を自在に立てながら、内容を取り出すことができる。また、そうして得た情報や考えを誰かに伝えるとき、整理整頓して相手に伝えられる。この、質疑応答が的確にできて、筋道を立てて物ごとを話せる能力が、論理的思考力の基本です。

――選手の論理的思考力を育てると、なぜその競技が強くなるのですか。

サッカーを例にお話しします。サッカーの場合、ゴールという目的に向かって、どのように攻撃を組み立てるのか、どこにパスを出せば、ゴールに向かってボールが通るのかは、実は、すべて論理なんです。それを選手は瞬時に変わる状況のなかで判断しています。日本サッカー協会の方によると、欧米では、小学生であっても「なぜそのプレーをしたのか?」と尋ねると、そのプレーが正解であるかどうかは関係なく、「なぜかというと……」とその子自身が考えた理由が返ってくるそうです。

このように選手たちが感覚ではなく、自分の頭と言葉で一つひとつのプレーの理由を捉え、理由を考えながら次の対応をとれるようにならなければ日本のサッカーは強くなれないとの考えから、選手やコーチが論理的に考え、表現できるようになるための言語技術の指導を私に依頼されたという経緯があります。

――具体的にはどのような指導をされているのですか?

JFAアカデミー福島(※)で私が中高生対象に行っているのは、毎月1回2時間、質疑応答の練習や分析の練習、そして、徹底的に作文を書く練習などです。作文は書き方からすべて教えて、最終的に小論文を書けるようになるところまで指導します。分析の練習というのは、一般的な絵画やイラストレーション、絵本の一部を見て、描かれている内容とその根拠をすべて取り出す練習などを行います。

※日本サッカー協会が福島県・広野町・楢葉町・富岡町と連携して推進するサッカー選手のエリート教育機関・養成システム。

「絵の分析」で論理的思考力を鍛える

たとえば、ある絵画を見て「人物が悲しんでいる様子が描かれている」と子どもが答えたとすれば、「なぜ悲しんでいると思う?」と尋ね、「眉間が寄っている」「肩が落ちている」など、根拠をすべて取り出し、言語化するように指導します。

※正解のある○×テストではありませんから、答えは一つではないことを念頭において進めます。

なぜ悲しんでいるのか「わからない」という場合、悲しんでいることを感覚的には捉えられているけれど、なぜそのように自分が捉えているのかを客観視して考えることができていない状態です。そこから理由をすべて取り出す練習を重ねていくと、だんだんと対象を深く観察しながら分析的に捉える速度が上がり、「悲しんでいる。なぜかというと……」とすぐに理由を説明できるようになります。

――これらの練習によって、プレーにどんな変化が表れますか?

コーチたちからは、「1人ひとりが言葉をもって考えることができるようになっている」と聞いています。局面に応じて、「この場面ではこの対応をすべきだ。なぜかというと……」「A、B、Cの3つの対応の仕方があるけれど、この場合はBが妥当だろう。なぜかというと……」といった思考や説明ができるようになっているそうです。そうして言葉にする能力がついてきた子ほど、考えながらプレーを組み立て、いろいろな対応ができます。

また、私が教えたあるレスリング選手は、「相手の動きが言葉になって見えるようになった」という言い方をしていました。

論理的思考力はコミュニケーションにも学力アップにも役に立つ

――そうやって言葉で分析して理解したり、それを言葉で表現できたりするようになることは、小学生がスポーツをするうえでも生きるものですか?

もちろんです。トップアスリートだけに限った話ではありません。冒頭に紹介した欧米の小学生の話からもわかるように、むしろ、子どものうちから身につけてほしい能力です。

――スポーツに限らず、論理的に考え、表現できるようになると、いろいろなメリットがありそうですね。

今は、きちんとものが話せて、コミュニケーションをとりながら仕事ができる人が評価される時代です。ではコミュニケーションとは何かというと、結局のところ、質疑応答ができるかどうかなのです。小学生のときから質疑応答が的確にできて、筋道を立てて物ごとが説明できる能力をきちんと育てておくと、社会に出たときに役立つでしょう。それに、学力を高めるうえでも、知識の丸暗記ではなく、物ごとと関連づけて、関係性とともに覚えていくことができます。

家庭でできる、論理的思考力を鍛える方法

――論理的思考力を家庭で鍛えるには、どのようなことに取り組むとよいのでしょうか?

保護者の皆さんが子どもと一緒にいるときに、次の3つを意識していくとよいと思います。

- 子どもに対して、四六時中「どうして?」と聞くようにする

「なぜ?」を中心にしながら「いつ」「どこ」「だれ」「何」「どのように」といった疑問詞も駆使して問いかけるようにしましょう。 - 結論、理由の順に話すよう促す

「わたしは(ぼくは)○○だ(と思う)。なぜなら、△△だから」と、まず結論から話し、次に理由を述べるよう促しましょう。 - 子どもが筋道を立てて話せるよう、子どもの話を整理しながら導いていく

子どもの話は、あっちに行ったりこっちに行ったりするので、筋道を立てて話せるように誘導していきましょう。

つまり、日常会話が非常に大事ということです。そして、保護者の方自身も、筋道を立てて話すことや、5W1Hを使って質問することを繰り返し、子どもと一緒に鍛えていくことも必要ですね。

――なぜこの3つが論理的思考力を鍛えるうえで重要なのでしょうか?

冒頭にお話ししたとおり、論理的に考えるうえでまず大事なのが、「なぜ?」すなわち理由を中心に、5W1Hを駆使して物ごとを考えられることです。そうして曖昧な情報のなかに足りないものを探り出し、またそれを相手にわかるように文章を組み立てながら話せること、それが論理的に考え、表現するということなので、保護者としてはまず、いかにして子どもの中に5W1Hを植え付け、加えて、順番があっちに行ったりこっちに行ったりしないで筋道を立てて話せるように仕向けていくことが重要です。

「なぜ?」を中心に日常会話で論理的思考力を鍛える

たとえば、子どもが「サッカーが好き。なぜかというと、おもしろいから」と言ったとき、子どもは「おもしろい」以上のことを考えていません。「おもしろい」の中身がどのようなものかを客観的に考えないまま、感覚的に「おもしろい」と言います。

そこで、

「どんなところがおもしろい?」

「だれとやるときがおもしろい?」

「どの練習がいちばん好き?」

などといった聞き方をすると、本人も「そうか、自分はこういう理由でおもしろいと感じていたのか」と客観的に捉えられるようになり、さまざまな観点から質問を受けることで、「おもしろい」の中身を立体的、かつ、論理的、分析的に検討する能力が育っていきます。

この経験を積み重ねれば「わたしはサッカーが好きです。なぜかというと、サッカーがおもしろいからです。サッカーのどんなところがおもしろいかというと……」と自分で次から次へと説明できるようになります。

――結論、理由の順に話す練習が必要なのは、なぜでしょうか?

理由を延々と述べているうちに結論と結びつかなくなることはありませんか。結論から話すと、そう思う理由と結びつけて話すことが自然にできますし、聞く側も何の話をしているのか把握しやすくて次の会話の準備ができます。たとえば、「ぼくはサッカーが好きだよ。なぜかというと、おもしろいからだよ」と最初に言ってもらえれば、聞き手は「この子はサッカーが好きなんだな」と準備ができて、続いて「どんなところにおもしろさを感じているんだろう?」などと質問を考えることができます。見通しをもちながら相手と話をすることができるわけです。

論理的思考力がつくと、気持ちの整理もつけやすくなる!

――日本ではあまり5W1Hで考えたり、結論、理由の順で話したりする習慣がなかったように思います。

元々、子どもは皆、「なぜ?」と尋ねます。お子さんの幼少期を振り返っていただくとわかるように、だいたい3歳くらいから、早いと2歳後半くらいから周囲のものに好奇心を持って「なぜ?」「どうして?」という言葉が出てくるようになります。それは、どの言語でも、どの国に生まれ育っても同じです。

結論から話すことも同様です。3歳くらいの子どもは「ぼくこれ好きだよ。だってね」と話すでしょう? それが、周りの大人の真似をして、理由、結論の順に話すように変わってくるのが3・4年生くらいからです。

だから、保護者が家庭内で気兼ねなく質問できる環境をつくること、そして、結論から話すことを徹底すれば、子どもは必ず結論から話します。質問することも止めないでしょう。

――ご家庭で意識していれば、論理的思考力を鍛えられるのですね。

基本的な論理的・分析的思考が育つと、「地球温暖化について」「クラスの係はどう決めるか」などどんな話題についても同じように考え、話せるようになります。また、自分自身の「おもしろい」という感情について説明できる子は、今度は相手が「おもしろい」と言ったときも同じように「どんなところがおもしろい?」と質問ができるでしょう。するとたとえば、誰かと映画を見に行って「おもしろかったね」だけで終わらず、どこがどのようにおもしろかったのかを論理的・分析的に考えることができて、それを相手と共有することによっておもしろさの中身を深めることができます。

日本では、感情と論理は別物と考えられがちですが、深い、深い心の中にあるものを取り出すためにも、論理的に問いを立てながら話し合うことはとても大事です。それに、自分自身の感情について掘り下げることで、気持ちの整理もつけやすくなりますよ。

――ありがとうございました。

論理的思考力のトレーニング「問答ゲーム」をしてみよう!

論理的に考え、理路整然と自己表現できるようになるためには、子どものいちばん身近にいる保護者の方がトレーニングを行うのがもっとも効果的です。三森さんにオススメのトレーニング方法を教えていただきました。

問答ゲームとは?

「〇〇は好きですか?」と質問し、「わたしは〇〇が好きです。なぜなら△△だからです」という整った文章で答えるまで、質問を繰り返して、正しい文章を組み立てる力、論理的に伝える力を育てます。ゲーム形式なので大人も子どもも楽しみながらトレーニングできます。

三森 ゆりか(さんもり・ゆりか)

つくば言語技術教育研究所所長。東京都生まれ。中高の4年間を旧西ドイツで過ごす。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業。1984年〜88年、外交官の子どもを対象とするドイツ式作文教室を主宰。90年、「つくば言語技術教室」(現「つくば言語技術教育研究所」)開設。これまでに日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、企業各社、全国の小・中・高校などで言語技術教育・研修を手がける。著書に『ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門』(中公新書ラクレ)、『子どものための論理トレーニング・プリント』(PHP研究所)など多数。