自由研究や調べ学習などの学習の成果や、自分の考えをみんなの前で発表する、いわゆるプレゼンテーションの機会は、小学校生活において多々あります。子どもが自信をもって、自分らしく発表できるようになるには、どんな練習や工夫をするとよいのでしょうか? コロナ休校中の2020年3月に、人に伝える力を育むプログラム「子どもが教える学校」を立ち上げ、10代のためのプレゼンテーション講座などを提供している鈴木深雪さんにうかがいました。

(取材・文 浅田夕香)

※本記事は、2021年6月24日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。

プレゼンテーションは「相手にわかりやすく説明し、“行動”してもらうための技術」

――鈴木さんは、企業の商品企画・営業部門で何百社にも提案をされていたとうかがいました。そして今は、子ども向けのプレゼンテーション講座などを主宰なさっています。そもそもプレゼンテーションとは、どういうものだとお考えですか?

わたしはプレゼンテーションを「相手にわかりやすく説明し、“行動”してもらうための技術」と定義しています。

たとえば、何かを「やりたい!」となったとき、1人でできることには限界があり、一緒にやる仲間や環境があるからこそできることがあります。大人になっていけばいくほど、多様な考え方や背景を持つ、さまざまな人と協力していく場面が増え、自分の思いや考えを相手に伝えていくことがコミュニケーションとして必須になってきます。そしてわたしがとくに大事にしているのは、伝えた内容を理解してもらったうえで、相手に“行動”してもらうことです。たとえば、クラブ紹介であれば新入生に入部してもらう、入学試験の面接であれば志望校から合格をもらう、といった具合です。

また、子どもたちを取り巻く環境や時代の変化を鑑みると、これからの子どもたちは、誰かが考えた答えに従うのではなく、自分なりの答えを見つけてそれを周囲に発信していくことが今の大人以上に必要な時代を生きていくことになります。

子どもの好きなものややりたいことといえば、「野球かサッカーか」「ピアノかエレクトーンか」などと選択肢が限られていた時代から、「わたしはプログラミング」「わたしはYouTuber」といったように、これまで以上に人の数だけ答えがある多様な時代に変わってきています。

だからこそ「わたしはこれが大事なんだ」とか「これを一緒にやらないか」などと自分から自分の思いや考えを「この指止まれ」と発信して仲間を募ったり、プロジェクトを立ち上げたりしながら、時代を切り拓いていく必要がある。そのときに重要な役割を果たすのがプレゼンテーションではないかと感じています。

――となったときに、プレゼンテーションに必要なものはなんでしょうか?「論理立てて話す」「わかりやすい資料を作る」など、技術面に目を向けがちですが、相手に行動してもらうには何を意識するとよいでしょうか?

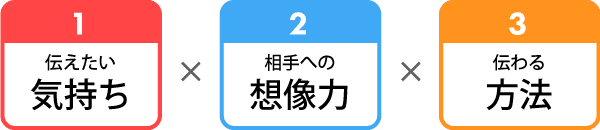

相手に伝わり、行動してもらえるプレゼンテーションは、3つの要素のかけ算でできていると子どもたちに伝えています。それは、優先順位の高い方から「1:伝えたい気持ち」「2:相手への想像力」「3:伝わる方法」の3つです。

1つめの「伝えたい気持ち」とは、文字どおり「わたしのこの気持ちを伝えたい」「わたしはこれを相手に提案したい」といった、自分自身の思い。伝える側のこの思いがしっかりあるからこそ、相手の心が動き、行動につながるプレゼンテーションになるわけです。

2つめの「相手への想像力」は、自分が伝えたいことについて、聞き手がどんな知識や考えを持っているのか、聞き手にとってのメリットとはなんだろう、といったことを想像する力。相手を想像しながら、伝えるべきことを考えて、プレゼンテーションを組み立てていきます。

そして最後の要素が、相手をひきつける話法や、話し方の順番、資料の作り方などの「伝わる方法」、いわゆるプレゼンテーションのテクニックです。

この3つの要素はかけ算なんです。3つ目の伝わる方法に、わたしたちはつい着目してしまいがちです。もちろん実践できればすごく威力がありますが、伝えたい気持ちもなく、聞き手を慮(おもんぱか)ることもないのなら、どれだけテクニックを重ねても、ゼロに100や1000をかけるのと同じでゼロのままです。

大事なのは「伝えたい気持ち」と「相手への想像力」です。とくに小学生のうちは、わかりやすいプレゼンテーションのテクニックに走るのではなく、自分だけの伝えたい気持ちを掘り下げたり、相手にあわせてどんなふうに伝えるべきかを想像したり、こういった部分に力を注ぐことがとっても大切になります。

“発表”の苦手意識をなくすには

――自分の思いを伝えられたり、相手のことを想像しながらプレゼンテーションできたりすればよいのですが、プレゼンテーション以前に、授業中に手を挙げるなど、発表することそのものに苦手意識がある子どももいます。そのような子にとっては、何から始めるのがおすすめですか?

おすすめは、アメリカやカナダなどで幼稚園から行われている「Show &Tell」というワークをご家庭でやってみることです。このワークは、「あなたが好きなものを見せて、紹介して」と、その子が好きなこと、興味があることなどを説明してもらうもの。学校の授業での発表は、大人数の前で、かつ、正解・不正解のあるテーマについて話すため、緊張しやすい、まちがえたくないという2つの壁がありますよね。これは、ご家庭で少人数、正解・不正解がないテーマ、もしくは、その子がいちばん詳しいテーマでプレゼンをするというものなので、プレゼン練習の第一歩としてうってつけです。

たとえば、「このゲーム、すごく好きみたいだね。どんなゲーム?」「新しく始まった番組を熱心に見ているけど、どんな番組?どんなところに興味もってるの?」などと保護者の方が投げかけて、プレゼンというよりは、説明してもらうところからまず始めていくとよいでしょう。

――そうやって子どもに説明してもらったときに、保護者はどのように反応するのがよいでしょうか? 子どものモチベーションを上げたり、さらに一歩進んでもらったりするためにおすすめの声のかけ方を教えてください。

大事なのは、お子さん自身で伝えたいテーマを選んでもらうことです。保護者の方は、お子さんが話すテーマについてジャッジすることなく、興味・関心をもって聞いてあげましょう。たとえばゲームについてであれば「それってどういうこと?教えて!」「わたしが子どものころのゲームはこんな感じだったけど、今はどんなふう?」などと、とにかくお子さんに舞台に上がってもらい、保護者の方は教えてもらう、伝えてもらう側に身を置くことです。

おもしろそうなことや不思議に思うことを、インタビュアーになったつもりで聞くのもいいですね。「自分は子どもの磁石になるんだ」と思うといいかもしれません。砂鉄に磁石を向けるとざーっと集まってくるように、お子さんの中にあるふだんは言葉になっていない思いを磁石でキャッチしてあげるんです。ただし、質問攻めにならないように気をつけてくださいね。

お子さんは、最初はうまく説明できないかもしれませんが、1つでも自分の気持ちを表現する言葉が見つかるとうれしさを覚えるでしょうし、話してみたら親が喜んでくれた、自分の思いを知ってもらえた、と感じられれば、「伝わってうれしい」「伝えるって気持ちいい」「教えたい」という感情も生まれてきます。まずはそういった感情を味わってもらうことが伝えることの苦手克服に欠かせません。論理的に説明するとか、わかりやすく説明するといったテクニックの話はそのあとです。

プレゼンテーションの力をより高めるには

――「発表するのが好き」という子どもについてはどうでしょうか? その意欲をさらに伸ばしていくための次のステップとして、おすすめの取り組みを教えてください。

そういったお子さんには、「伝えたい気持ち」がすでにあると思うので、次の段階として、伝えたい気持ちをいかにして相手にわかりやすい表現に乗せていくか、また、わかりやすい論理展開をしていくかなどを意識させていくようにするといいと思います。

そのためのポイントは2つあります。1つめは、論理的に、わかりやすく伝えるテクニックです。5W1Hに代表されるように前提条件をわかりやすく説明する、いきなり詳細を話し始めるのではなく、概要から話し始めて詳細に進んでいくなどです。

その中でも、今日からご家庭で使えて、プレゼンテーション力の向上に即効性があるのが「話す順番」です。普段から話が上手な子も、ご紹介するテンプレートで話してもらうと、よりわかりやすくなったり、足りない情報を補完できたりしてもっと話が充実したりします。

話す順番は「な・な・た・こ」テンプレートで!

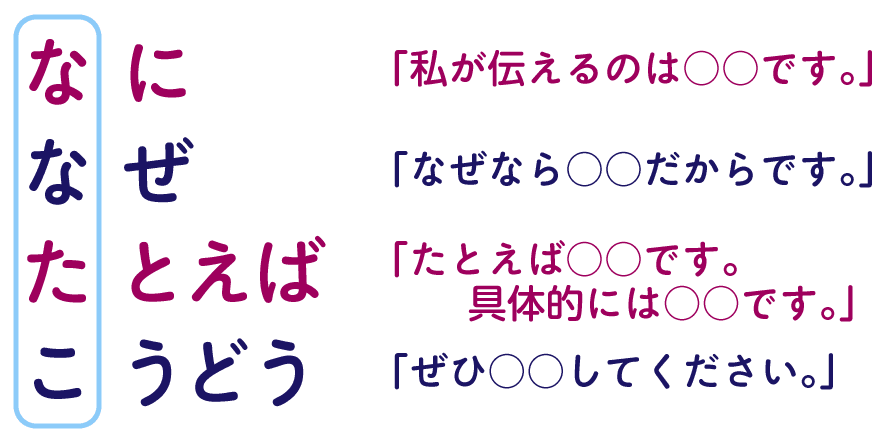

話す順番について、子どもたちには、「な・な・た・こ」テンプレートで話そうと伝えています。次のように、話のパートを4つに分けてこの順番で話していく方法です。

「1:なにを話すか」 /話のテーマや概要を伝えます

「2:なぜ話すか」 /この話をする理由や動機を伝えます

「3:たとえば」 /話のたとえ話や具体的な中身を伝えます

「4:相手にとってもらいたい行動は何か」 /相手にとってもらいたい具体的な行動を伝えます

の順です。

たとえば、自分の好きなマンガについて紹介するのであれば次のような流れになります。

例)

- なにを話すか /好きなマンガ「〇〇」について

- なぜ話すか /私が夢中になっているその魅力をたくさんの人に知ってほしいから

- たとえば /○○が出てくるこのエピソードがとても勇気をくれる

- 相手にとってもらいたい行動/1冊でいいから読んでみてほしい

日記を書くのが苦手だったのに、実際にこのテンプレートを意識しながら書いてみたところ、日記を書くのが大好きになった!という子もいます。プレゼンテーションだけでなく、作文や日常会話でもぜひ取り入れてみてください。

――プレゼン力をより高めるもう1つのポイントとは何でしょうか。

借り物の言葉ではなく、自分の言葉に昇華して表現すること。たとえば、学校でのできごと、本や映画などの感想をたずねたとき、「うれしい」「楽しい」「おもしろい」といった言葉で子どもたちは答えがちです。でも、心の中にある感情は、100人いれば100通りあって、その子の経験や思いと結びついている言葉があるはずなんです。それをわたしは「自分言葉」と呼んでいますが、自分言葉で表現するには、「なんでそう思ったのか?」とその子の体験を聞き出すなどして「うれしい」「楽しい」「おもしろい」といった借り物の言葉から自分言葉に昇華させてあげることが必要です。発表するのが好きという子であれば、ぜひここにトライしてもらいたいです。

たとえば、過去のプレゼンテーション講座では、「レゴブロックで遊ぶのがおもしろい」と話す子の思いを掘り下げていくと、「説明書どおりに作らなくていい、むしろそのほうがいい」という言葉が、また、「英語が大好き」と話す子からは、「英語にはアルファベットしかない、26文字の組み合わせだけだから日本語より簡単!」という言葉が出てきました。こういった、その子の経験や思いと結びついている「自分言葉」を会話のなかから引き出してあげられるといいですね。それこそが、相手に伝わる力を持っているパワーワードです。

発表が好きなお子さんでも、「事実」を伝えることは得意だけれど、それに対する自分の「解釈や考え、感想」を伝えることは苦手な場合が多いです。この部分こそが、その子らしさが表現できる一番大事な部分なので、やはり周囲が、「どう思うの?」「なんでそう思うの?」と対話式に一緒に掘り下げていくといいですね。

――「自分言葉」を見つけられない、なかなか表現できないという場合、保護者からどのような問いかけやアプローチができるでしょうか?

自分言葉を語るには、物事を俯瞰してみる抽象的な思考が必要となってきます。ですが、低学年の場合だとまだ抽象的な思考ができる段階にないので、たとえば好きなマンガについて説明してもらうなら、まずは「具体的な事柄」をたずねていくことをおすすめします。「あなたが好きなキャラクターはどれ?」「そのキャラクターのどこにひかれる?ファッション?性格?」などと具体的に。そうやって会話をしていくと、「だってこういうところがあるからこのキャラクターが一番素敵なんだ」と表情が変わる瞬間が必ずあります。

子どもたちは具体的な事柄の羅列は得意です。でも、それをそのまま話しても、そのテーマに詳しい人にしか響かないですよね。そこで、こういった具体的な事柄がいくつも出てきた段階で「つまり?」と抽象度を一段上げる質問をしてあげるとよいでしょう。「つまり魅力を一言でいうと?」「つまりどんな話なの?」といった具合です。

磁石となる保護者の方に必要なのは、この具体と抽象の2つを綱引きのように行ったり来たりしながら問いかけていくこととも言えます。

――あくまで、「自分言葉」で表現してもらうのが大切なんですね。

実践するとより伝わるものになる!プレゼン資料のまとめ方

――自信を持って発表できる資料のまとめ方のポイントを教えてください。

プレゼン=プレゼン資料づくりというイメージの方も多く、作品のように凝って作りがちだったりします。しかし、実際の資料は、プレゼンをわかりやすくするための補足であり、発表する時に自分自身をサポートしてくれるものという位置づけなんです。その点を踏まえて3つ紹介しますね。

- 発表用の資料も「ななたこ」の順番で

話し方のポイントのところでも話したように、相手に行動してもらうプレゼンをするには、話す順番同様、資料の順番が重要です。資料を作るときは、話す順番と同じように「な・な・た・こ」の順で作ること。全体像を説明しながら、少しずつ詳細に入っていく流れで、いかにして聞き手の頭の中にクエスチョンマークを浮かべることなく、理解→共感→納得→行動につながるかを意識しましょう。これは、過度に資料を作りこんだり色づかいをきれいにしたりすることよりも大事なことです。

- 文章は長すぎない、多すぎない

たとえばスライドなどで資料を作るとき、1ページの中にたくさんの情報があると、聞き手がどの情報に注目すればよいかわからなくなり、集中が削がれるので、「1ページ1メッセージ」で作りましょう。紙で発表資料を作るときも、文章が長すぎたり、多すぎたりすると、聞き手が話を聞くよりも文章を読みはじめてしまうので、耳と目からすっと入る量にするといいですね。

- 「目で見る」からこその情報を落とし込もう

資料は、口頭の説明では足りない情報を補うもの。たとえば、建物のデザインを口頭で説明しようとすると時間がかかりますが、写真だと一発で伝わりますよね。足りない部分がどこかを明確にして、それは絵や写真、図、文字のどれで伝えるとよいのかを見極め、資料に入れるといいです。

ご家庭でのShow&Tellワーク時に、スケッチブックを使って紹介用の手書き資料を作ることから、まずは始めてみるのがおすすめです。

――なるほど、わかりました。家庭で「プレゼンテーションの練習」をするというとなんだか大げさですが、子どもが好きなものや考えたことについて発表しやすくなるように、大人がうまくサポートできるといいですね。

そうですね。伝える方法は言葉に限りません。絵を描いたり、工作をしたりするのが好きなお子さんもいると思います。「この絵は何を描いたもの?」「どういう意図で描いたもの?」などとたずねて、説明してもらう。これも自分の気持ちを伝える練習になります。インターネットで情報はいくらでも検索できる時代です。だからこそ、こういった発表を通して、自分だけの思いやアイデアを言葉にできることこそ、これからの子どもたちに必須のスキルです。

このように、日常の取り組みのなかで子どもたちが主体的に誰かに伝えたり、教えたりしたことに対し、ポジティブなフィードバックが返ってくるということが大事です。それによって、「伝えることで相手に貢献できるんだ」という原体験が積み重なっていくからです。

自分の「好き」「知りたい」がわかる。プレゼンテーションの効果

――最後に、プレゼンテーションを通じて伝わる楽しさを感じることは、子どもにとってどんな良い影響があるでしょうか?

「プレゼンテーションは相手に行動してもらうための技術」と話したとおり、人と繋がったり、夢が叶ったりするという良い影響がありますが、それ以上に子どもたちにとって大きいのは、子どもたち自身の内面が変化するということです。

誰かに何かを伝えるには、「何を伝えたいんだっけ?」「本当に伝えたいことは何だっけ?」などと、自分を掘り下げ、探究していくことが必須です。その作業を通じて、自分が好きなこと、興味があること、逆に好きではないことなどを認知していく。より深く、自分自身を知ることになります。わたしはこれを「自分自身とつながる経験」と表現しています。「自分は○○が好きだから、もっときわめたい」「もっと〇〇を勉強したい」となり、自分の将来の進路やふだんの勉強の取り組み方も変わってくるかもしれません。

生き方がこれまで以上に多様になってくる時代、プレゼンテーションを通じて「自分自身という唯一無二の存在を深く知る」ことは、子どもたちのこれからの糧になるはずです。

――なるほど、確かにそうですね。ありがとうございました。

鈴木 深雪(すずき・みゆき)

子どもが教える学校 主宰。2001年大日本印刷(株)に入社。商品企画として多様な業界数百社へのプレゼンを経験、教育事業にも従事。2016年独立、経営者の思考整理・プレゼン資料代行事業を立上げ。2020年、コロナ休校中の子ども達が自分の好きをプレゼンする「子どもが教える学校」をスタート。発表嫌いの克服プログラムは公立小でも採用、1年たらずで130人参加。NHK・めざましどようび・東京新聞に取り上げられる。プライベートは男子の母。